23 综述·雕梁画栋 | 今天,我们要如何看待中国建筑?

作者:王澍

2023-08-21·阅读时长7分钟

三联中读的朋友们大家好,欢迎收听《给国人的美学课》。我是王澍,来自中国美术学院建筑艺术学院。

当我们讲这么多之后,其实可以讲到另外一个很重要的话题,就是中国的古建筑体系和现代建筑体系有什么关系?

我们说的现代建筑,它不是一个以纯粹的科技,或者现代的生产力为基础建立起的概念,因为这一套关系完全是建立在欧洲、美国等西方发展的语境之中,形成了传统和现代的关系。中国人实际上是在把我们中国历史和文化的发展,附会到西方的发展逻辑中去。而事实上,我们中国用全自然的材料形成了一个能持续千年的弹性、可持续的体系。和很多国外的专家学者交流,我会发现他们没有在中国的语境中讨论传统和现代的概念,因为它是从西方文化的视角观察中国文化,而原有的这一套观念实际上是不成立的。

比如说他们看到浙江的民居,越看越激动,大家最后发现,这些民居中有装配的模式、自然的材料、快速建造并且可以持续存在形式,这是什么体系?这是未来的体系。

所以中国传统建筑所讨论的,其实大量是关于未来我们的生活和世界应该向哪个方向变化的议题。所以我为什么对保护中国传统建筑不遗余力地大声疾呼,因为它关系到我们的未来,不光是重新确认中国人文化身份的问题,其实是对我们未来的发展有重大的意义和启示的价值。

当年林徽因先生认为,中国传统木结构的装配式体系,按道理很容易发展成为现代的体系,当年林先生写下这些文字的时候,大概是20世纪30年代初,差不多将近一百年了,这件事还没有发生,为什么?因为它不会自动的转化成功,而是需要有全新的探索才有可能成功的。因为这种传统的、纯自然的体系,和我们现在已经普遍的使用的,以现代科技为基础,所有材料都不变形的西方现代体系,两者并不兼容,所以没有办法自动地发生转换。

所以我们当这样谈的时候,我们就已经开始在谈论我们如何来欣赏中国古代的建筑,用什么样的角度和方法。其实我已经谈到了,刚才讲的所有中国建筑的基本特征当中,其实已经谈到我们用什么样的一个角度来看。我举一个例子,刚才讲到的木结构体系里面,从唐宋到明清的大变化,到底是什么样的原因,促成了这样一个大变化?

实际上关于中国屋顶的形式,至少有两种说法,互相都有争议。一种是飞鸟,像鸟的翅膀一样在飞起;还有一种说法,认为这是帐篷的帐幕。我觉得两种说法都有道理,但是在唐代到宋代的这一段时间,我更倾向于它是飞鸟的一个体系,但到宋代的时候就开始发生变化。

其实唐代的屋顶是比较扁的,现在在中国,这样的建筑很少见,但是在日本还可以见到比较多,只要是日本的唐风建筑,屋顶都是很扁的,而屋檐挑出很远,像鸟的翅膀一样。从宋代开始,建筑的屋顶就开始朝高耸的方向发展,到了明清就发展到更高。

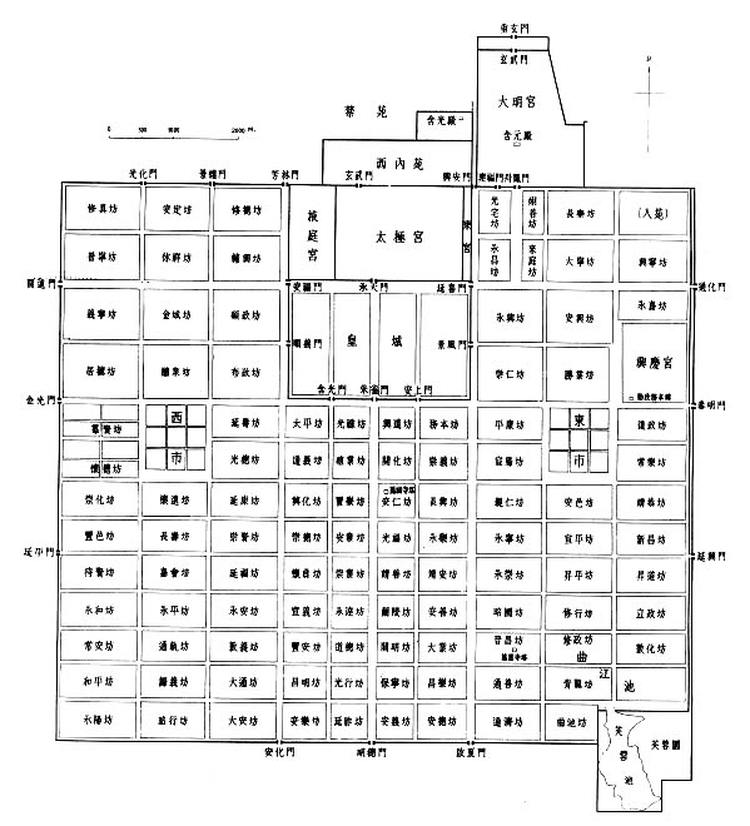

我个人认为,元代是这种变化发生的一个转换期。帐幕式的审美,实际上是通过元代,是蒙古人的文化传播进来的,包括我们现在很热衷讨论中国城市都有的一个中轴线,比如北京中轴线申遗,实际上中国传统城市是多中轴线的结构,也就是不只有一根中轴线,比如说唐代的长安城就有三根中轴线,不是一根中轴线。那么一根中轴线这样一个大一统的格局,是元大都奠定的,这是蒙古人的文化,而不是中国原来的文化。

▲唐代长安城复原图

出自刘敦桢《中国古代建筑史》

我们现在看到蒙古人描绘元上都景象的画作,我曾在欧洲的博物馆里见过,全部是用帐篷搭起来的,像故宫一样的结构,非常清楚的中轴线,建筑当然就像帐幕一样,很高耸,和明清的故宫就很像。你可以看到其实中国的文化在发展过程当中,一直在融合一些新的东西,所以明代故宫不是一个自然发展的产物,因为在战争之后,中国前面的传统实际上是中断的。

用今天的说法,明代可以被称为中国文化的伟大复兴,明代的北京城是完全按照中国经典书籍像《周礼·考工记》的记载,再叠加元大都原有平面格局而形成的一座全新规划的城市,而不是自然发生的中国建筑传统。所以中国的建筑传统,如果大家感兴趣的话,可以做深入的阅读,你会发现非常有意思。

如果说你想学建筑的话,无论是年轻人,还是作为一个建筑爱好者,中国就是全世界最好学建筑的地方,为什么?因为我们保持着一千年、两千年甚至更长的、完整的建筑发展线索,在中国大地上都可以找到,全世界没有几个地方有这么丰富的传统,让你能看到几千年中建筑的演化,所以中国是学建筑最好的地方。

前面所说的这些,其实很多都是在和西方建筑学进行比较这样一个前提下,来谈中国的传统建筑,那么这个时候,我觉得就有必要回头来看一下,我们今天对中国传统建筑的看法,这样的角度,包括我们对它话语体系的描述、历史沿革的发展,是怎样发生的。因为在中国,原来我们关于建筑的记录特别少,这是很奇怪的一件事情。因为中国人是喜欢写历史的,是一个历史大国,但恰恰我们就从来没有一本建筑史,对建筑按照历史沿革来进行梳理和记录,这样的书和文章是缺失的,这是很奇怪的一件事情。所以才会说梁思成先生出版的《图像中国建筑史》是第一本中国人写的建筑史,因为前面确实没有这样的建筑史著作。

我个人的看法是,中国的建筑发展,和西方很不相同。西方实际上是在文艺复兴之后。文艺复兴之前,西方建筑的发展跟中国其实是很像,自然地在历史当中演化,是人们生活的一部分,而人们开始有了一种反思的自觉性,重新研究建筑史,在西方就是从文艺复兴开始。他们开始重新在废墟当中去看古希腊和古罗马的建筑,这种传统一直发展到18—19世纪考古学兴起,通过寻找古迹进行印证。所以他们的建筑史,实际上是一个学术成果,不是一个历史上形成的建筑史,而是今天新编的一个建筑史。

梁思成先生写的这部著作,也是典型的新编的建筑史。我觉得梁思成先生做了一个很重要的工作,就是在那个时代,因为中国不可避免地和外部世界发生了碰撞。

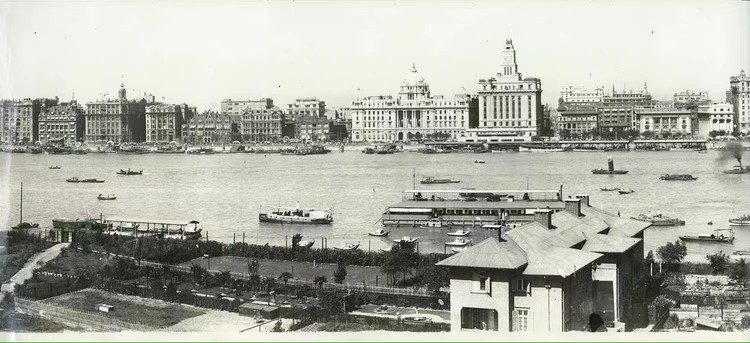

本书的序言是由林徽因先生撰写的,我读到其中一段文字,非常有感触,因为那是在1930年代初,她就有一种非常悲痛的语调,说当时像上海这些已经开埠的口岸,在拆除传统的中国建筑,同时再造一些西方的建筑,长此以往,中国的文化要出大问题,她甚至认为可能要整体崩溃。面对这样的危险,梁思成先生和林徽因先生,是在大声疾呼。

▲1929年上海外滩的西式建筑

实际上,中国传统建筑的体系在当时几乎还是完整地保存着,只是有非常零星地出现了这样的现象,而当我们在今天,不到一百年之后,重新阅读这段文字的时候,你会发现,林徽因先生所担心的事情已经完全发生了,中国的传统建筑,曾经完整存在的中国传统建筑体系,已经完全崩溃了。那么这时候我们就要讨论一下,为什么会发生这样的事情?它和我们的建筑学研究有什么关系?

西方古典建筑史在西方的传统里,主要是宫殿、教堂这些大的纪念性的建筑,而民宅等内容,在建筑史里的内容都非常的少,是不作为重点内容的。像城市和园林,也不作为重点的内容。而且关于建筑本身,基本上是把这个建筑视作一件独立的艺术品。

梁思成先生他们做了一个很重要的工作,就是把一批很重要的唐代、宋代、元代的建筑记录下来,而且做了测绘。当初他们做测绘的这批建筑,后来都进入了我们的建筑保护体系里,大部分都被保护了下来。

在这个时期做工作的人还很多,比如说和梁思成先生差两级的同学童寯(1900-1983,著名建筑学家、建筑教育家,中国第一代杰出建筑师,中国近代造园理论和西方现代建筑研究的开拓者)先生所做关于中国江南园林的研究,《江南园林志》的书稿在20世纪30年代毁于抗战,后来一直拖到20世纪60年代,童寯先生通过回忆,重写书稿,在1963年才出版。

▲童寯(1900-1983)

著名建筑学家、建筑教育家,中国第一代杰出建筑师,中国近代造园理论和西方现代建筑研究的开拓者

比如说很著名的刘敦桢(1897-1968,现代建筑学、建筑史学家,中国建筑教育及中国古建筑研究的开拓者之一)先生,梁思成先生当时是营造学社测绘部的主任,刘敦桢先生是文献部的主任,真正做历史研究,除了测绘之外,很重要的其实是文献,那么主要的文献工作,是刘敦桢先生在做。我们今天学习中国建筑史的教材,就是刘敦桢先生在20世纪60年代主持编定的,而且是涵盖了整个中国建筑的建筑史,包括关于民居的研究,我觉得这也是很大的一部分内容。

▲刘敦桢(1897-1968)

现代建筑学、建筑史学家,中国建筑教育及中国古建筑研究的开拓者之一

中国的传统和西方的传统很大不同,至少在宋代,民居就已经达到了一个非常先进的程度。我们在《千里江山图》《清明上河图》中都可以看到,中国当时的民间建筑已经发展到了相当高的高度,跟今天没有太大区别,也就是说,民间的建筑已经发展到出完整的体系,不只是官方的宫殿、寺庙这些建筑,才是建筑艺术的成果,实际上中国民间建筑的内容非常丰富,这是西方建筑史根本无法比较的。但很可惜的是,按照那个时代西方建筑史的研究传统,它不在建筑史研究的主要视野之内,长期不受重视,所以中国民间建筑被破坏得非常严重,我觉得是特别让人痛心的一件事情。

另外一个很重要的就是城市。今天有一个我觉得很可笑的词叫做“城市化”,动不动就是说怎么样提高城市化率,我每次听到这个表述的时候,就觉得特别可笑,因为中国可以说是全世界最早的、大规模形成全国城市化体系的国家。中国的每一座城市,在历史上都是西方城市无法比拟的规模和质量,我们的现代化过程当中,其中很大的一块就是城市的摧毁,就从拆城墙开始,把中国的城市全部拆掉,之后再追求城市化,这是特别不可思议的一个观念误区,我觉得这也是通过研究中国建筑史,大家应该能够形成的一种反思,重新认识到中国传统的价值,以及它对于未来的中国现代建筑探索的启示。

如果您喜欢本讲内容

欢迎将课程海报分享到朋友圈

一起开启美学之旅

文章作者

王澍

发表文章15篇 获得0个推荐 粉丝30人

中国美术学院建筑艺术学院院长,2012 年普利兹克建筑奖得主

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里