03 综述·山水寄情|山水作为天人之间的媒介

作者:巫鸿

2023-08-21·阅读时长5分钟

三联中读的朋友们大家好,欢迎收听《给国人的美学课》,我是巫鸿。

对仙山的表现在汉代的视觉文化已经奠定了基本图像的基础。到了南北朝时期,仙山就进一步和宗教的冥思冥想、和世人的绘画联系起来了。这是两个很重要的发展,即仙山和佛教、道教以及绘画正式联系起来。

大家都知道,南北朝时期是佛教在中国广泛流传的时期,道教也迅速地发展起来。这两个很重要的宗教都给幻想中的仙山提供了新的概念和认知的框架。也就是说仙山纳入到佛教和道教里去了。

有一个人很重要,就是宗炳,是这一进程中的关键人物。之所以关键是因为宗炳把山水和儒佛道三者结合起来。在我看来,他是第一个发展出有关超验的山的论述的人,也是第一次把超验的山和个人的艺术创作联系起来的人。他和汉代追求长生不老的方式不太一样。他把山岳作为一种偶像一样崇拜,对他来说山岳蕴藏着深刻的“道”。

当一个人的心神和山岳会冲的时候,他就可以达到悟道的境界。他写作的著名文章《画山水序》中很具体地描述了这种宗教性的体验。大致意思是说一个人在无人之野,看到山峰还有云林,然后就深感“圣贤映于绝代,万趣融其神思”。山就此变成一种媒介。我们可以想象从以往的圣贤理会到宇宙之间的种种万趣和神思。所以这是一种精神性和宗教性的体验。宗炳年老的时候,他没法去真实的山水中感神,于是他就把山水画在屋子里。他将自己游历过的山水都画在自己的居室里。然后他便对着这些图像弹琴,“欲令众山皆响”。我觉得这个意象非常棒。宗炳在居室里画山水,然后在屋里弹琴。他希望山能够和自己的琴声回响。所以这其中还是有一种互动,即通过山去领悟、悟道的文明状态。

遗憾的是,宗炳的画作现世没有留存。但是敦煌北朝时期的一些壁画,可以给我们一些线索去想象灵山的图像,比如249窟的壁画。它绘于6世纪的早期,窟的墙壁上画的是千佛,都在坐禅;千佛上面是一排奏乐的天人,拿着各种乐器在奏乐;再上面就是一带山峦,颜色各异,形态奇特,起伏荡漾,连绵不断,肯定是仙山,而不是一般的山;仙山之上就是天空,天空中也飘着一些仙山,所以仙山不光是在地上,也在天上。但是在这些浮动的仙山之间,我们能看到很多仙人、异兽,还有云车里的主神。所以我们看到这幅整体的画和《宋书宗炳传》里描写的山水壁画有一个重要的相似之处,就是都把山水和精神的升华联系起来。我们几乎可以想象宗炳在他描绘的仙山之间弹奏音乐,聆听众山的回响,然后通过这种回响就可以进入天界。这幅壁画也有坐禅的静观,也有奏乐,也有山峰,也有圣贤和进入天界的图像。

但是从宗炳的写作中,我们也可以看到,就是山在当时中国文化不是专属一种宗教。它的超验的意义不但在于超越世俗,也在于超越任何特定的宗教和文化。我们不能一说山岳或者山水,就说它一定是儒家的,或者是道家的、佛家的。宗炳一方面他信仰佛教,提出山水佛的概念;又把山的精神性和中国古代圣贤联系起来。所以佛家、道家、儒家在山水的意义上是融合起来了。

我们在美术作品中也能看到同样的情况,比如儒家、佛家、道教的绘画都包括了山的形象。以249窟的这幅壁画为例,有的学者就认为天上的形象是道家图像,而下面是佛教形象。山把二者也联系起来了。山岳可以用在各个不同的思想系统、哲学系统或者宗教系统中。可以说,山岳图像是一种超级符号,可以用在不同的领域里。

我举几个例子,比如甘肃的榆林窟第3窟,有一幅很大的壁画《文殊变》。画面中文殊菩萨置于山峦之间。壁画上不仅有山,还有宫殿。山峦群峰耸立,前面是文殊菩萨,所以菩萨和山之间具有一个明显的对账。类似的山也出现在表现道家或者儒家的思想的绘画中。

比如从辽宁法库叶茂台出土的一幅画,大概绘于10世纪左右,名为《深山会棋图》表现的是道家洞天的概念。画中上部有一座陡起的奇峰,中间山崖里有一座楼阁,前面有人坐着下棋,下部有一个山洞,还有门帘,有一个人正要进入洞天和仙人会合。所以这幅画是带有很强的道教、道家色彩。

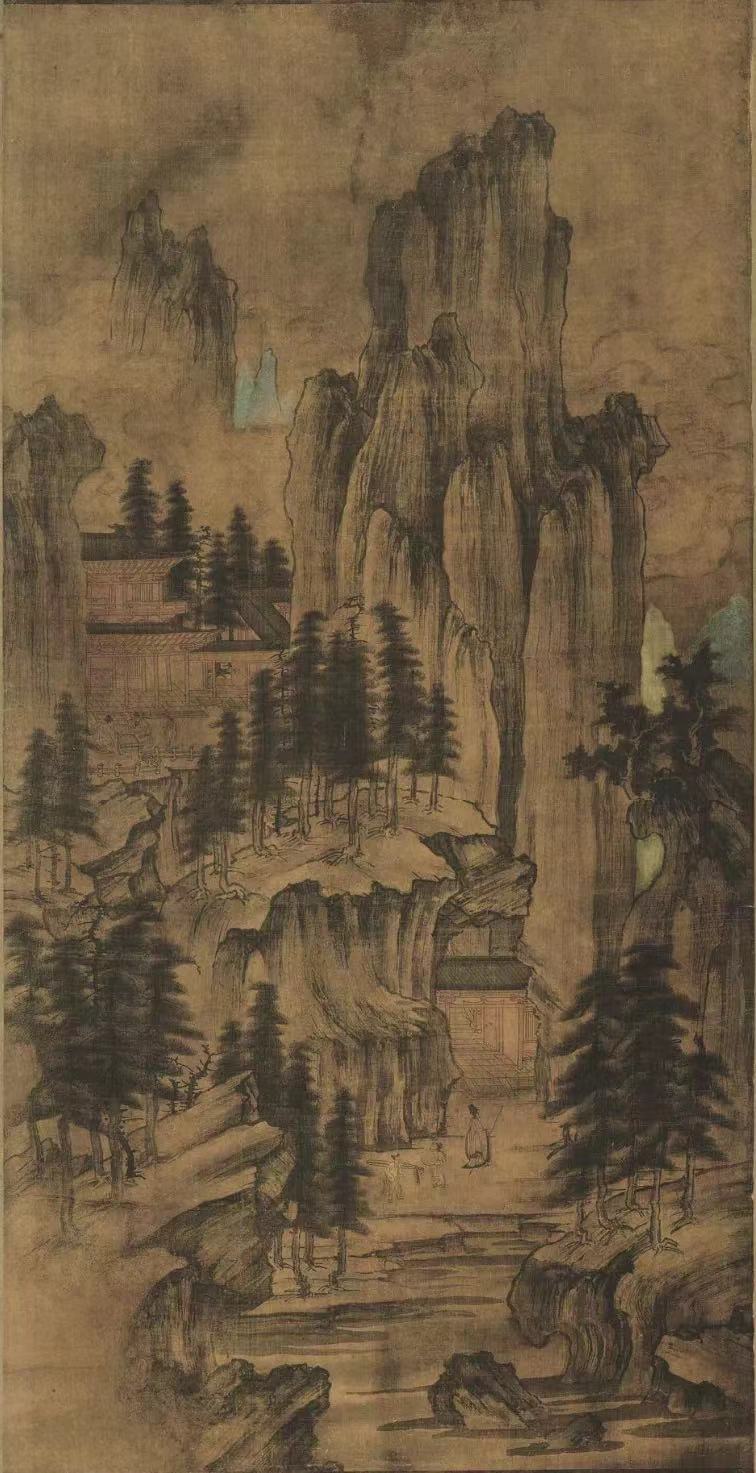

再下一张画是儒家的画,卫贤的《高士图》,现藏于故宫博物院。卫贤是南唐的一位画家,大约是10世纪。这张画描绘的是汉代的一个隐士叫梁鸿和他的妻子孟光,两人相敬如宾,举案齐眉的故事。这个题材明显是儒家题材。画中,梁鸿坐在塌上,前面摆着文案,妻子孟光把托着饭菜的盘子端举到眉毛之上。这样一种夫妻之间的关系的道德关系,毫无疑问是儒家的题材。但是我们看这幅画的最上面也是一座高峰。这座高峰和前面提到的叶茂台出土的画相比,形态样貌是非常像的。但是高峰在这两幅画中具有不同的意义,《深山会棋图》是道家题材,表现的是洞天所在;而《高士图》是典型的儒家绘画,象征了主人公高超的道德修养。并且一幅是出现在长城以北,一幅是在长江以南,但是它们都表现超验的山岳图像。说明这种图像既超出了宗教的本意,也跨越了地理的界限。

这种山岳的图像,我们可以说它有一种普遍的公因式。它可以很自然地从宗教画、故事画中解放出来。因为它有一个独立的、更广阔的意义。它不受具体的故事、具体的情节,甚至具体宗教的限制。它可以独立出来,变成独立的绘画题材。这就非常重要。这就是山水画的出现。这一独立的过程应该是从魏晋南北朝时期就已经开始了,经过唐朝,到宋代、元代,慢慢形成了山水画在中国卷轴画里占据主导地位的传统。而这一过程也是山水图像的宗教价值,逐渐转变为美学价值的过程。这个转折很有意思。开始的时候,山水还是承担一种宗教价值,或者是作为一种信仰,但是后来山水就慢慢转化成带有一种更高层美学价值的绘画题材。当然超验的意义还是在山水里面,但是它具体的文学、宗教等等价值就退到第二位了。

我们可以拿一幅画来说明一下这个过程。这幅画是10世纪的一位画家李成所作,现存于美国堪萨斯城的纳尔逊-阿特金斯美术馆,名叫《晴峦萧寺图》。为什么把它从那么多早期山水画中单独拿出来?因为它很有意思。它中间是一座直立的、高耸的山峰。山峰的样貌和《高士图》以及叶茂台出土的《深山会棋图》很像。高峰前面也有一座佛寺。所以山和佛寺中间有一种共生的关系。在李成的这幅画中,佛教的意义还在那里,但是这种意义就没有产生直接影响。我们也可以不太关注这层意义,把它直接看成一幅山水画。榆林窟的《文殊变》明显是一幅宗教画,是以文殊菩萨为主,而山岳只作为背景的画。但李成的《晴峦萧寺图》虽然前面还是有佛寺,里面肯定也有佛像,但是山岳在其中已经变成一个主体。它的佛教意思已经隐退到第二步了。所以山水的重要性和它更广泛的超验意义就凸显出来了。

到此,我们再继续探讨山水画的发展。它是一种纪念碑式的雄伟山水,从五代到北宋出现和繁荣,代表画家有荆浩、李侗、李成、范宽、郭熙等等。这种雄伟的山水,几乎是代表着一种被崇拜的形象,一种超乎人类世界的存在。

如果您喜欢本讲内容

欢迎将课程海报分享到朋友圈

一起开启美学之旅

文章作者

巫鸿

发表文章36篇 获得1个推荐 粉丝1086人

著名艺术史学者,芝加哥大学教授、东亚艺术中心主任,芝加哥大学美术馆顾问策展人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里