追了广州塔10年,他拍下100个你不认识的广州

作者:三联生活周刊(微信公号)

04-02·阅读时长17分钟

摄影:陈冲

2009年,陈冲到广州读书,2015年开始用业余时间在这座城市“扫街爬楼”。2015年,他爬上了尚未竣工的东塔(广州周大福金融中心),在90层的天台,独自和广州塔合影留念,开启了追逐广州塔的旅程。

最远,他在40公里之外的佛山拍到了广州塔,近一点,他在塔下偶遇养牛场和“威尼斯”,甚至找到了卧室的地球仪和广州塔同框的视角。

拍得多了,他发现广州其实有三个,市井街巷里的老广州,珠江新城代表的新广州,还有夹缝里的广州——城中村,而广州塔总能以各种方式入镜,藏在枯水倒影中,钻到晾衣台下,或插入卧室窗台......

从拍塔到拍人,陈冲像一只蚂蚁,钻出高楼大厦,涌入人群,花费10年时间,拍下真实的生活场景,广州塔也从遥远的地标变成了日常的一部分。

口述、摄影|陈冲

文|榭瑞

编辑|沈律君 南西

爬上90层高楼工地,第一次与塔同框

拍摄广州塔是一个长长的计划。2015年,在一次爬楼拍摄的过程中,我来到了当时还没有建成的东塔(广州周大福金融中心)。

当时应该是要建500多米,还没有建成,周围都是工地,也没找到电梯,所以我找了个头盔戴上,背着塞满摄影器材的背包,一级一级往上爬,走一段就要歇一下,基本上是汗如雨下。

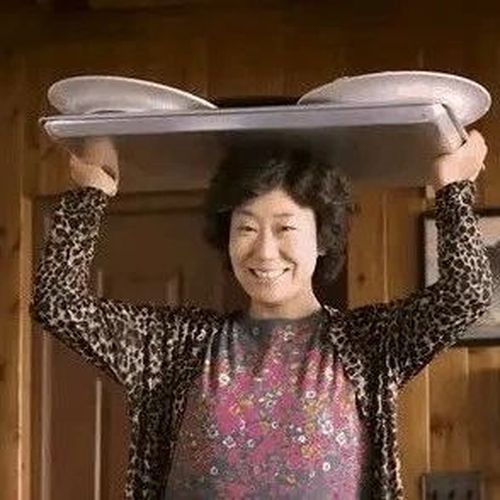

大概爬了三四十分钟,到90多层的时候,我发现能够直接看到广州塔的顶部,觉得差不多了,就找了个合适的机位架起相机,帮自己和广州塔拍了一张合影。

我是自己上去的,周围也没有看到工人,拍摄的地点也没有任何护栏,说实在话还是很害怕的。我的脚看上去已经在建筑之外,但实际上腿没有完全伸出去,从背后看不太容易看出来。拍完下来紧张又有成就感。

这是我和广州塔同框的第一张图,也是“寻找广州塔”计划的开始。

没有一个特定的目标,但我是希望能够尽可能多地收集广州塔。因为某种程度上,拍摄广州塔,也就是拍摄广州。

在开始“广州塔计划”之前,很长一段时间,我喜欢爬楼去拍摄城市天际线,我也是比较早开始玩儿无人机的一批人。

陈冲正在操控无人机,他与广州塔隔空“同框”

从城东往城西拍摄,能看到珠江穿广州城而过,就可以拍一张完整的城市景观照,你可以看到番禺、海珠、黄埔、天河、白云依次分布。天气的好的时候,就能拍到烈日鎏金的广州城。

有一次,我到海珠的东南,想要拍摄一个祠堂与广州塔同框的场面,因为祠堂是广府文化的一个代表。很意外,我站到高处之后发现,由近到远,可以看到小洲村、土华村、琶洲、珠江新城等区域。

所以我找了个合适的角度,拍了一张《广州阶梯》。我想到中国地形的三级阶梯,也是这样一步一跨。广州也是这样的,它是一个很多层次的城市,多元,有很强的交互感。

左滑查看更多图片

在摩天大楼上面拍摄,没有人打扰你。我一般从下午近黄昏的时候一直拍,拍到天黑再走。两到三个小时的时间,有时候网络不是很好,就只能安静地观察这个城市。站得很高,下面的车和人就很小,像蚂蚁在那走来走去的感觉。

我去过修建好的东塔,它应该是我拍摄中去到最华丽的大厦,是朋友带我上去的,500多米,电梯“唰”地一下就上去了,速度非常快,我甚至出现了耳鸣。我也上过几次广州塔,最大的感受是,看不到具体的街道肌理。你能感觉到珠江在眼前,但是好像怎么也都看不清具体的人、道路或景色。

广州塔下,有“威尼斯”,也有养牛场

广州塔太高了,很醒目,所以拍摄的时候,尤其是拍珠江新城一带的时候,怎么也避不开。大家也理所应当地会把广州塔这样的高楼放到特别酷的那些照片中。

我拍城市天际线的时候,社交网络还没有那么发达。近些年,“设备党”兴起,拍摄城市风光的人越来越多,大的景观在网络上变得非常常见。我自己也感到,拍的很多照片都很相似。

作为一个视频记者,我会时常去到很具体的现场,所以我也在摄影上也会有一些转变,把目光从纯粹的建筑或者是很恢弘的场景,转移到更小的人群当中。

我发现,很多想象不到的点位,都能看到广州塔。所以,我就一直往下走,回到陆地,像一只蚂蚁一样穿行在街巷中,寻找可以拍到广州塔的新角度。

回南天,在广州塔下游泳的人

我在地图上标记了很多个拍摄点位,几百个吧,大多数都去过了。我拍过最远的广州塔,在佛山三水,大概离广州40多公里。早上六点,我拍到了日出。拍的时候一群鸟经过了塔尖。仔细看太阳,甚至能看到里面的太阳黑子。

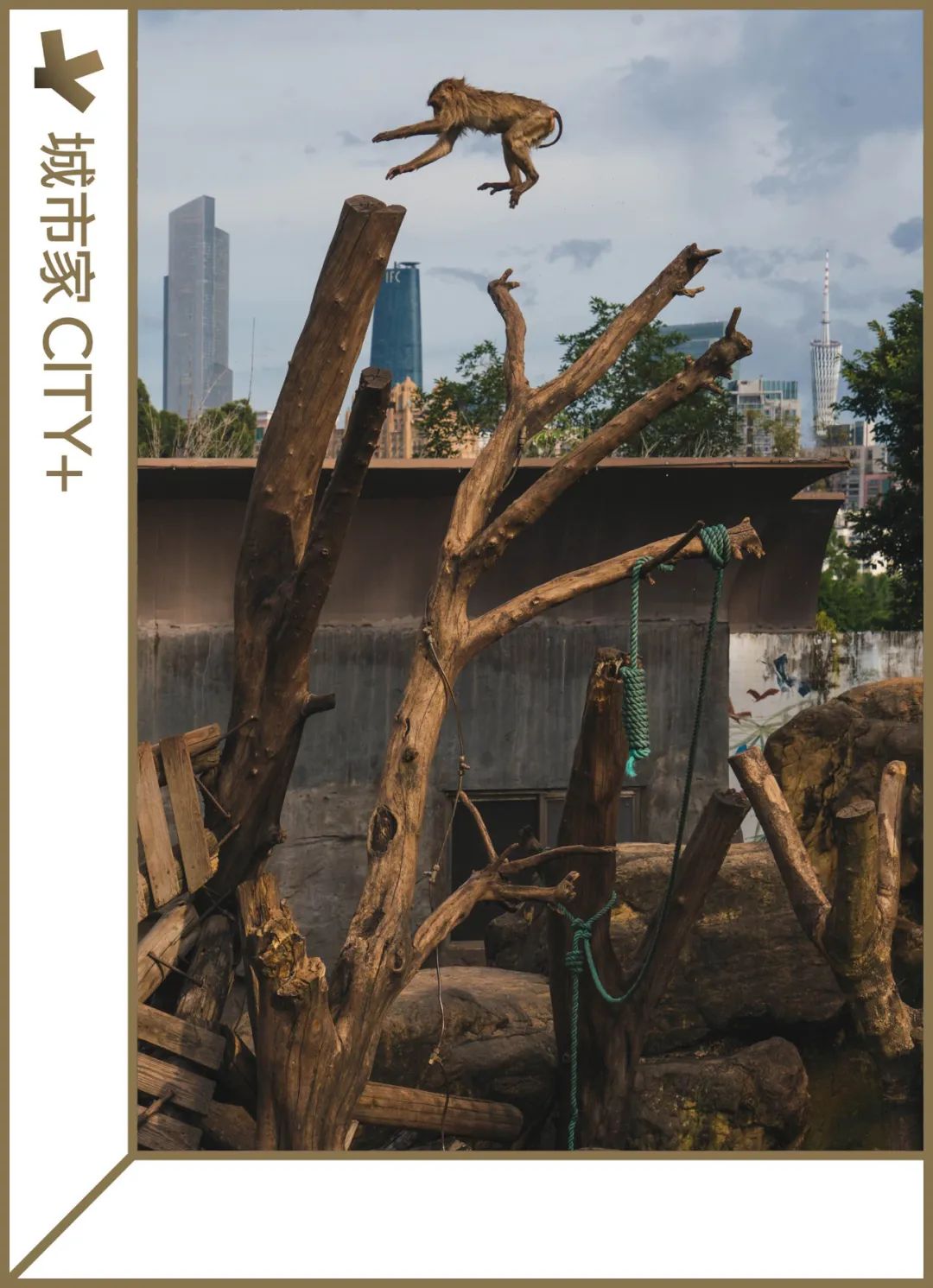

有很多场景,我是网上看到还不错的点位,就会去实地考察。像广州动物园的猴子跳那一张,我也是之前看到有人分享,但是他们没有拍过猴子和广州塔的合影,我就去猴山守着。实际上广州动物园离广州塔只有几公里,但是因为位置高一点,加上近大远小,拍出来猴子和塔尖差不多大,我就刚好抓到了猴子跳过去的那一瞬间。

也有一些意外的发现,比如说“广州塔下的养牛场”。当时我本来是想拍另一个建筑,结果无人机一飞起来,就看到了这个养牛场。它看起来已经离广州城很远了,像在远郊,但它其实在番禺,离广州塔可能有十公里左右的距离,不近不远。

拍的时间长了,就会发现广州是这样区域交错的,可能钻出某一个很破的巷子,抬头就是摩天大楼。像大塘涌就是这样,如果是外地朋友来,想看最多元的广州,我会推荐这里,特别反差。

这里有河流,也有密密麻麻的低矮楼房,顺着大塘涌,从楼房的空隙间,就能看到3公里外的广州塔。到了夏天,坐在河边就能欣赏水沟倒映的夜晚。枯水期,仍然能看到水里的广州塔。

有好多人会专门到这里直播,刻意地露出身后亮灯的广州塔。这儿也是一个经典机位,摄影爱好者都说这里是“广州的威尼斯”。

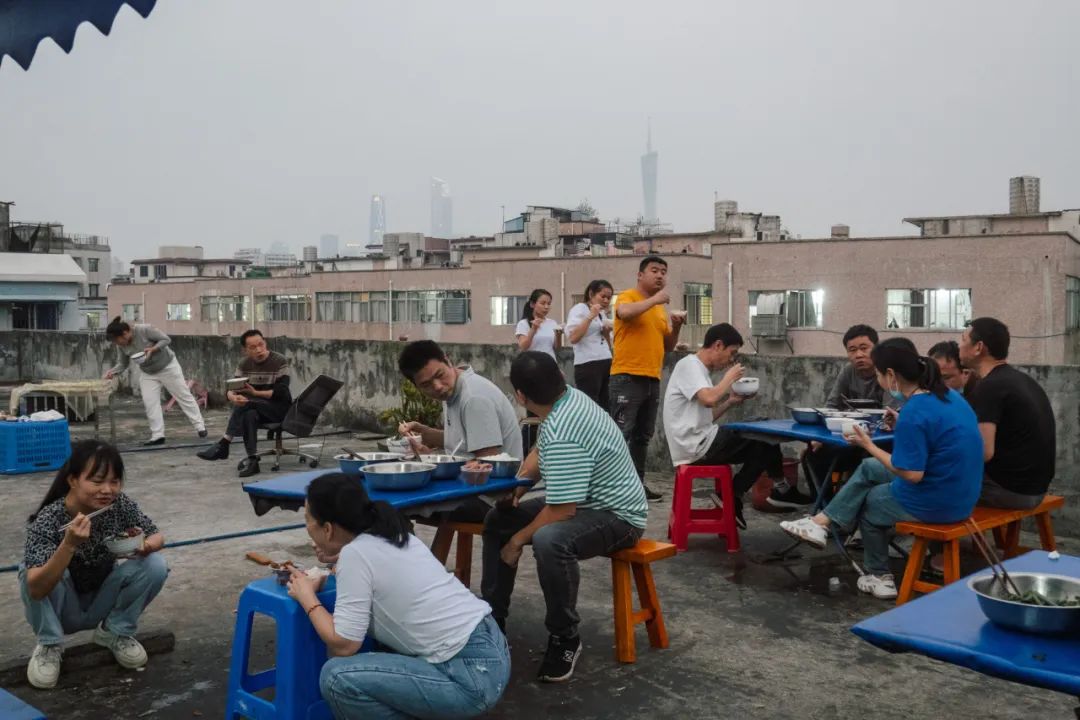

刻意在镜头中露出广州塔的人群

我第一次来这个机位打卡的时候特别紧张,站在桥上,两边都蹲着一些看起来无所事事的务工人员。可能是我的相机比较显眼,吸引了他们的诧异的目光。我没有久待,捂紧了包,匆匆按了几张就走了。后来我才知道,这是一个制衣村,大塘的桥头是大家日常找零工的地方。

这里也能看到一些阶层距离。像每年端午,广州有龙舟赛,大塘这边也有。像网上会说,龙舟赛输了,房东就会给租客涨房租,其实不完全是。对很多村子和祠堂来说,龙舟不完全用来比赛,大家会把龙舟划来划去,打打闹闹,放鞭炮,聚会吃饭,等等,这个时候租客会比较密集地见到房东。因为实际上,很多时候二房东就已经解决收租问题了。

我看到有一些城中村的居民,到这个时候会聚集到岸边给划龙舟的人加油,但其实可能并不是在比赛。广州这边的村子,龙舟的主要用途其实就是“景”,而不是比赛。我会觉得有一种隔阂感,因为岸上的人其实并不知道河里的人到底在干什么。很多人提到广州会说“包容”,其实我觉得城市就是提供了一个空间,大家在这里各自精彩,但不见得一定是互相融合的。

我拍了很多广州塔,存下来的大概有300多张,就题材来说,我没有特别不想拍的,但是会剔除掉相似度高的图片。比起壮观的、精致的,我会优先记录特别一点的,可能就牺牲掉一部分“好看”。

大多数时候,拍摄都是按照计划进行,无非是时间或者天气影响。另外,很多大楼都是无法进入的,需要刷脸或者刷卡,要么就得熟人带你进去,没办法从办公室、居民楼拍摄,少了一些视角。

为数不多的一个从住宅拍摄的场景,就是从我家往外拍的照片。那个时候刚装修好,我想拍摄一张纪念图片,屋里放了个地球仪,窗外就是夜景,广州塔在不远处。

你看见过多少个广州?

我在潮州长大,老家很多年都是没有太大变化的。虽然潮州也有很多地标性的建筑,塔类的建筑也不少,但是不会像广州的这么恢弘。广州塔的高,本身就是一个非常醒目的特征。

城市最简单的游戏规则,就是追逐高度。过去,广州最高的建筑是南方大厦、爱群大厦、广州宾馆,后者高64米,占据“广州第一高楼”名号的时间,有30年。

现在,广州最高的建筑是广州塔(600米)、广州东塔(周大福金融中心,530米)和广州西塔(IFC广州国际金融中心,440米)。珠江新城是以肉眼可见的速度发展起来的,像东塔,我算是一年一年看着它长高。

左滑查看更多图片

其实广州塔在2010年才建成,也没有很长的历史,但它很快就成了城市的地标。

最早,在没有广州塔之前,广州的一个地标是越秀山公园上的五羊石雕,所谓“羊城”。也和政府宣传有关,广州需要从老城的形象,转变成现代化城市。我觉得它实际上也挺成功的,现在很多人,包括广州本地人,都认可这个地标。

不过,如果外地朋友来广州,想看广州塔,我不会带他们去塔下,去花城广场更适合。因为其实那里能看到更完整的塔,也能发现新的视角。

我在花城广场附近拍到过一群外卖员,外卖员明明都不怎么认识,但是就像约好了一样,在楼梯上排排坐,抱着手机等单,而且彼此之间的距离还都差不多。他们的对面就是广州塔。我也拍过很多其他的人群,总之,绕不开广州塔。我觉得广州塔一直在见证那些瞬间,见证时间的流逝。

文德路到越秀南路这一段,不像其他骑楼街那么规规矩矩。到文德路和万福路交接处,可能拐个弯就能看到“古罗马斗兽场”样式的骑楼。这条街上,春天的木棉很惊艳,但其实大叶榕也特别好看。大叶榕主要是黄色和新绿,木棉一般是红色。到了春天,大叶榕换叶,先是满树金黄,春风来了之后,又有落叶纷纷的景色,马上新的树芽就冒出来了。树和建筑各有各的精彩,又能够融合在一起。

如果让我形容整座城市,我会觉得它像一个热带丛林,广阔,湿热,有很多不同的物种,层层叠叠的。

同时它很多变——因为发展太快了,从亚运会那几年开始,这种速度感更明显。像我之前拍的很多照片,现在再去可能就拍不到了,因为建筑或者景观早就已经消失。城中村,尤其是待拆迁的建筑群,就更是如此。

新广州一直在追逐高度。我会想起2007年刚来广州读大学的时候,我第一次坐地铁来到珠江新城,电梯往上,抬头看,全部是现代感的建筑群,很震撼,那个时候的广州给我一种“新建成”的感觉。

过了十年,我故地重游,又到了珠江新城西北边的一处天台,早上六点,空气很冷,我和朋友发抖地按着相机的快门键。这也是个很经典的机位,“广州曼哈顿”,这也是第二个广州,就是珠江新城,它足够新,足够高,足够气派。

第三个广州,就是夹缝中的广州。广州大概是唯一在中心城区仍然有大量城中村存在的一线城市。我去拍拆迁中的冼村,背景往往是金光闪耀的珠江新城。

早期,我在航拍城中村的时候,发现了一个球场,有可能是冼村或者白云的萧岗。城中村是彩色方块的拼贴,它和绿色的、大面积的、整齐的球场形成了强烈的视觉冲击。很难想象,在这种寸土寸金的地方,存在着足球场这样占用大量土地面积的场所。

三个广州,常常可能被框进同一张图。广州就是这样,有时候崭新,有时候沧桑,有时不断地去追逐更高的高度,有时候又聚焦城中村密密麻麻的握手楼。

其实我拍广州塔,也是走了一种捷径,因为它显眼又有代表性。有的照片如果没有它的出场,可能就更加黯然失色。别的城市,也不一定有这么高、这么有代表性的地标。

最初几年的爬楼拍摄,奠定了一个很好的基础,因为只有站在高处,我才能看到那些建筑是怎么交错、穿行,发现了很多藏在高楼隔壁的城中村。拍摄越往后,我就越发现,这其实是一次无穷尽的计划。因为城市会像藤蔓般一样蔓延、伸长,也会有它的枯荣。

记录城市的过程中注定会有很多遗憾,不是所有拍摄点位都能到达,也会错过许多决定性的瞬间。摄影并不是全能的叙事工具,加上我个人喜好以及认知影响,故事一定是有留白的。可能这也印证了卡尔维诺的叙述,看不见的城市。

注:部分自述来自《三个广州》和《寻找广州塔》

运营编辑:叶晨灏 榭瑞

三联人文城市是三联生活传媒旗下的城市整合传播品牌。以一年一度的三联人文城市奖、人文城市季、人文风土季为主线,创立了“小城之春”“你好陌生人”“光谱计划”等IP。在中国城市从空间转向人文的节点上,通过展览、论坛、演出、工作坊、报道、出版等线上线下多种形式,关注城市生活,激发公众参与,重塑城市人文价值。

三联人文城市联络方式:

官方公众号:@三联人文城市

官方视频号:@城市家City+

官方小红书:@三联人文城市

官方网站:http://city.lifeweek.com.cn/

官方邮箱:cityaward@lifeweek.com.cn

商务合作:蒲军强 15736184721

咨询信息:pujunqiang@lifeweek.com.cn

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5924人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里