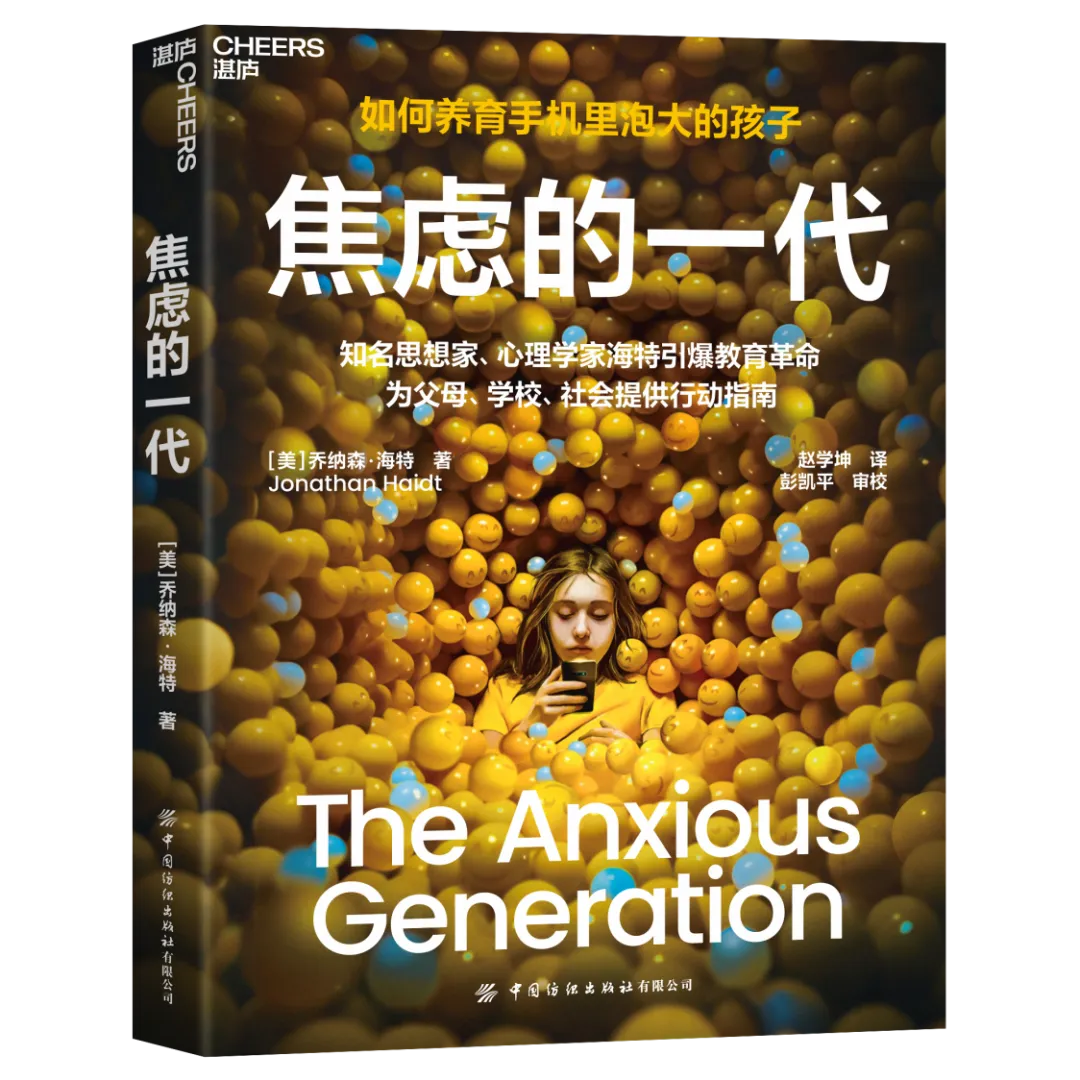

焦虑的一代:放不下手机的父母,怎么教孩子“好好成人”?

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长21分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

美国社会心理学家乔纳森·海特的新作《焦虑的一代:如何养育手机里泡大的孩子》自去年出版以来,在全球范围内引发了激烈的讨论。这本书认为,自2010年代初起,美国整整一代人(Z世代,即1995年后出生的孩子)的童年经历了一次“大重构”——从自由玩耍式的童年变成智能手机式的童年,而这种转变对这一代人的心理健康造成了巨大的伤害。

作为一名社会心理学家,他称自己的理论建立对数据的观察上:从20世纪90年代末到2010年,青少年各种心理疾病的发病率是稳定的,但从2010年到2015年之间,青少年焦虑、抑郁与自伤比例突然急剧增长,增长了50%到150%。而且,他发现这种现象不仅仅发生在美国,它以同样的方式同时发生在加拿大、英国和澳大利亚等英语国家,还有斯堪的纳维亚半岛和欧洲大部分地区。

《小欢喜》剧照

《小欢喜》剧照

从这样的数据中,他认为自己看到了两幕悲剧,一幕是现实世界中父母的过度保护,导致了自由玩耍式童年的消失,也导致孩子无法在成长中获得真实的经验和足够的挑战;第二幕悲剧则是父母给孩子一个智能手机,让他们在智能手机中度过童年和青春期,却对这个线上世界的各种危险视而不见,任由大公司24小时收割他们的注意力,任由他们袒露在众人的目光与评判中,任由陌生人窥视他们的生活……

乔纳森·海特对社交媒体的批评由来已久。

2022年,我在《大西洋月刊》上读到过一篇他的文章,标题叫《过去十年,为什么美国人的生活变得格外愚蠢?》,这篇文章当时流传很广,题目也很尖锐,他将美国过去10年社会矛盾的激化、阶级鸿沟的扩大,以及民主和共和两党及其拥众之间尖锐的对立状态,都归结于社交媒体的崛起和壮大。

《脆弱》剧照

《脆弱》剧照

为什么社交媒体要为“集体的愚蠢”负责?

他是这样的解释的:关键的转变发生在2009年。这一年,Facebook推出了Like按钮,从此每个人都可以在拇指轻轻一点之间认可或者否决另一个人。Twitter在同年推出了转发功能,一个人的情绪,尤其是愤怒与不满,可以在转瞬之间被传播到上千上万的人手中。在Like按钮之后,Facebook再一次修改了推荐算法,开始按热门程度,而非原来的时间顺序给用户推送信息。之后,全世界各个社交媒体平台互相抄袭——点赞、分享、热搜,在随后呼啸而至的移动互联网大潮中成为每一个智能手机的标配,也将每一个智能手机变成了一个散播情绪,尤其是道德义愤的机器。在这样的机器面前,理性的质疑、辩论变得不可能,大部分温和派陷入了沉默,这就是为什么他说美国陷入了“结构性的愚蠢”。

这一段分析非常精彩。网络社会的各种问题,偏见、暴力、欺凌,并不是今天才有的现象,而是我们人性中固有的弱点和缺陷所致,而互联网,尤其是社交媒体所做的,只是“结构性”地放大了这些弱点和缺陷而已。关于社交媒体对于人的心智和情感的影响,美国神经学家罗伯特·萨波尔斯基有一段同样深刻的洞见:“愤怒的人会变得更加愤怒,暴力分子现在可以找到地球另一端的暴力分子,没有安全感的人现在可以花 24小时看别人如何比你更美、更富有、更有天赋。”

《欢乐家长群》剧照

而社交媒体之所以会放大这些弱点和缺陷,并不是技术的缺陷,而恰恰是技术的强大之处,是因为“注意力经济”的盈利模式就是如此。我们平常使用的大部分互联网服务大都是免费的,但这些平台并不是非赢利组织,它们存在的目的不是为了让我们快乐,或者给我们最有价值的内容,而是为了最大限度的攫取我们的注意力,让我们在他们的平台上停留最多的时间,唯有如此,他们才能用我们的流量和数据交换广告商的利润。这就是“注意力经济”的本质。所以,当我们不为商品或服务付费时,我们自身就是商品。如果我们的注意力不能服务于我们自己的目的,就会变成别人剥削和利用我们的工具。

对于如此压倒性的技术力量,成年人尚且难以抵制,孩子,尤其是青春期的孩子,无疑是更脆弱的人群。

即使在智能手机和社交媒体出现之前,青春期也一直都是一个格外动荡、格外艰难的人生阶段。一个孩子原本幼小而脆弱,依赖于父母或照顾者。到了青春期,在荷尔蒙和大脑变化的驱动下,他们的身体、认知和情感都在发生艰难的转型,他们必须逐渐脱离家庭,独自踏上通往成人世界的冒险之旅,学会如何驾驭复杂的社会关系和整个世界。而在这个过程中,他们最渴望的,除了找到自己真正的志趣所在之外,就是同龄人的认可和接纳。这种生物和社会压力可能给他们带来美好的友谊和爱情,让他们成为更好的自己,但也可能给他们制造灾难:被无视、被拒绝、甚至被羞辱,被欺凌。

《金字塔游戏》剧照

《金字塔游戏》剧照

智能手机,包括它的前置摄像头、高速互联网,以及时刻在线的社交媒体账号,会在这样的青春期扮演什么样的角色?

我们想象一下,一个青春期的孩子在社交媒体上,他/她的自我形象是可以编辑和策划的;同龄人的评价,包括喜欢或不喜欢,都是可以被量化,被比较的;当尴尬的事情发生时,它们发生在更大的观众面前,相关事件的视频或图片可以被随意复制和分享……

我曾邀请中科院心理研究所的教授陈祉妍为《少年新知》写过一篇文章,她谈到自己对社交媒体最大的顾虑在于:因为不断地被置于社会比较与评判中,社交媒体损害了一个人与自我的关系,或者说一种自我悦纳的心理内核。“能够看到真实的自己,接纳和喜爱自己,这是心理健康的核心。一个人与自己的关系是最重要的关系。如果一个人不能接纳自己的真实样子,便需要饮鸩止渴般追求别人认可。而当一个人不信赖自己的力量时,便容易陷入焦虑、抑郁的情绪。

不久前,在《焦虑的一代》中文版的发布会上,乔纳森·海特表示并没有来自中国的可靠数据。但他可以自信地说,我们所有的孩子都是在屏幕里长大的。在美国,他刚了解到一个新的数据,40%的两岁孩子就拥有自己的iPad。

今年三月份,我们刚刚在《少年新知》上完成了一个关于青少年媒介素养的专题策划。在这期专题中,我们做了一些关于青少年智能手机使用情况的问卷和访谈。在我们有限的调查中,我们发现在国内,至少在大城市,13岁,也就是升入初中的第一年,拥有一个智能手机可以算是这一代青少年的成人仪式之一。即使是比较谨慎的父母,在面临孩子可能因为没有手机而遭遇社交孤立的担忧中,也往往不得不让步。

我们还发现,除了少数父母管控比较严格的,大多数青少年平均每天使用智能手机的时间在2—3个小时左右。有些孩子与我们分享了他们在网络上经历的一些父母难以想象的事情,比如遭遇色情视频,遭遇陌生人不怀好意的搭讪,甚至遭遇网暴。一个13岁的男孩告诉我们,他只是在一个日本点心的视频下评论了一句“真精致”,就招致了排山倒海式的网络暴力。最后,他删掉了自己的评论,连同所有污言秽语一起。谈起这件往事,他只是像大部分这个年龄的青少年一样耸耸肩,表示自己看不懂网络的世界。但这件事过后,他说自己变得非常警惕,再也不发表任何评论。

对父母而言,青少年的世界总是陌生而令人不安的。乔纳森·海特将欧美青少年的心理健康危机主要归咎于智能手机和社交媒体,认为它们之间有着直接的因果关联,但并不是所有人都同意他的观点,比如去年《自然》杂志上的一篇评论就提出了相反的观点。

国内的情况可能会更复杂。就青少年的心理健康危机而言,相比于智能手机和社交媒体,高度竞争性的环境和过于沉重的学业压力很可能是更严重的问题。但作为智能手机时代的父母,这本书读来的确发人深省,比如他关于“自由玩耍式”童年的价值的讨论(一个孩子如果在童年没有好好玩耍过,就无法正常成长为一个成年人),他对于虚拟世界的警戒(家长以为现实世界充满了危险,邻居看着都不像是好人,街上到处都是绑架孩子的坏蛋,但事实上大多数针对儿童的性犯罪者其实是活跃于线上的),关于性别差异的洞见(女孩越来越焦虑,男孩越来越孤独)……

《鸣龙少年》剧照

关于这一场貌似全球性的青少年心理危机,海特从父母、学校、社会等各个层面事无巨细地给出了建议,他还要求从政策层面规定严格的阻断措施:高中前禁用智能手机,十六岁前禁用社交媒体,学校内禁止使用手机。

这个解决方案可行吗?

我不知道。作为父母,我们都希望自己的孩子活在真实的世界里,不丧失对真实生活的兴趣。但如海特所说,既然我们身处一个技术、资本与文化合谋构建的陷阱里,要想跳出这个陷阱,就必须有政策层面的介入,有集体层面的行动,才能真正有所改变。

但在此之前,鉴于拥有智能手机这件事已经是当下大部分青少年生活中的既定事实,我们至少应该告诉他们,拥有一个智能手机这件事情到底意味着什么?在这个虚拟世界里生存,我们应该遵循哪些最基本的规则,学习哪些最基本的能力,比如鉴别信息真伪的基本能力,保护个人数据和隐私的基本能力,他们需要对算法、系统,甚至整个注意力经济的运行机制有所了解,还要学会如何在公共空间表达自己,如何容纳不同的观点和意见,如何学会克制、同情与宽容……

当然,也许一个更大的难题是,我们自己能否先做到这些?

排版:布雷克 / 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5972人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里