滋养

作者:《江河》杂志

2018-09-13·阅读时长7分钟

太姥姥去世的那天,温凉河里的水开始融化。这条一直静静留守在旷野里的温凉河,从对岸村庄的西头缓缓地流经太姥姥家的门口。潺潺的流水不知疲倦,低吟浅唱,似乎对每一个路过的人诉说着它曾经见证过的故事。

我的太姥姥,是个裹小脚,抽旱烟,爱喝酒的小老太太。她个头不高,满头银发,手掌粗糙,脾气暴躁,毫无原则地溺爱孩子。我的太姥姥在那些缺衣少食的岁月里,一个人把我的母亲抚养长大。母亲对于太姥姥而言,是在艰难的日子里开出的一朵花儿。

说起我的太姥姥,不得不提太姥爷。太姥爷是一名抗战老兵,当侵略者踏上中国的土地,太姥爷和无数青年人一起扛起长枪,奔赴前线。抗战胜利后,经历过兵荒马乱岁月的太姥爷变得敏感而乖戾。这场战争带给我太姥姥的不止是性情大变的太姥爷,也只留下了我姥姥这一个孩子。

在偏僻的小村庄里,活着都是奢侈的事情。长大后的姥姥离开了这个村子,远嫁他乡,为了躲避计划生育把年仅9岁的母亲送回到了这里,便再也没有回来。那时候的太姥姥身体依旧很好,经常搬着小马扎,装上一袋旱烟,坐在村口的大槐树下,和别的老头老太太一样,骂天骂地,骂不知道谁家的熊孩子和路边撒尿的狗。母亲便陪在太姥姥的身边,陪太姥姥说话,给太姥姥装烟,搀扶着喝多酒的太姥姥回家……夕阳下,微风中,一大一小的身影缓缓走着,摇曳了晚霞,安静了岁月。

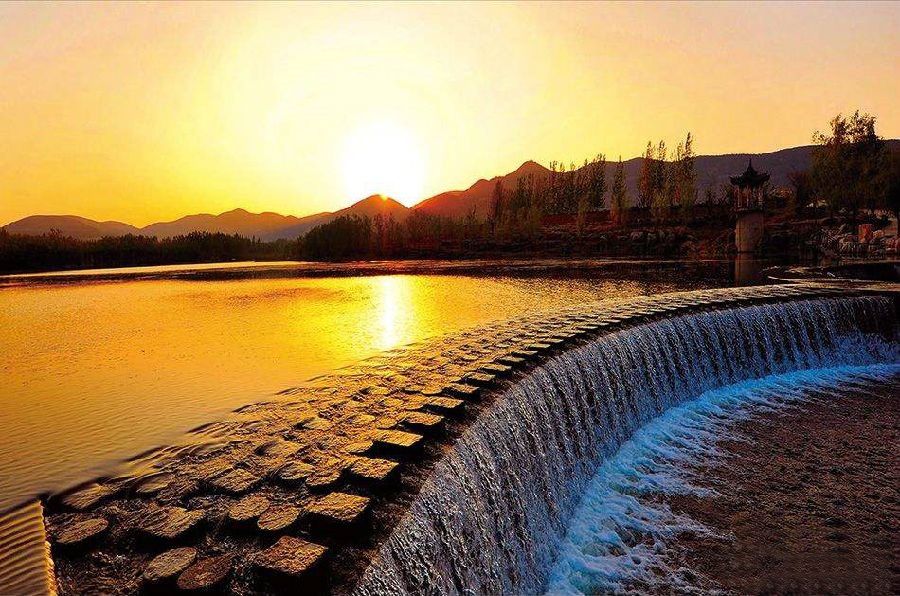

黄昏中的温凉河(图源网络)

太姥姥家门前有一条名叫温凉的河,河水常年温润如玉,清澈见底。河水两边浅、中间深,岸边全是晶莹剔透、饱满润泽的鹅卵石,还有一排排整齐的杨树。袅袅炊烟升起,微风吻过山林,谁也说不清这河的源头在哪,谁也不知道这河水流淌了多少年,它就一直不知疲倦地往前走,没有尽头。

这条河是母亲小时候的乐园。孩子总是调皮,爱在河水里玩,太姥姥总是担心母亲不知深浅,生出事端。每次母亲跟村里的孩子下河摸鱼被太姥姥发现,老太太总是骂骂咧咧地把母亲从水里薅出来,拎回家。后来,母亲每次给我讲这段童年往事时嘴角总带笑,也许这种笑她自己都没察觉,那是在心里盛放的花儿,是只属于她跟太姥姥两人之间的回忆。

农村的孩子早当家。母亲稍大一点,就开始帮助太姥姥分担生活的重担了:每天放学回家后生火,劈柴,做饭,和隔壁的小伙伴一同到河边洗衣服。而太姥姥仍然喜欢坐在村口抽烟,到邻居家吹牛,喝大酒,夸我母亲是个好姑娘。

母亲满18岁,恰逢城里招聘工人。那时候的工人是个铁饭碗,太姥姥担心母亲应聘不上,从来不求人的倔强小老太太,找到了在城里当领导的太姥爷的战友,要求务必把母亲招聘进去。太姥姥说:这么好的姑娘应该有个更好的生活,不能跟我这个糟老太太过一辈子。就这样,母亲顺利地进入到当时最有名气的毛纺厂上班。

到城里上班后的母亲住在宿舍,一个月回两次家。很多个日子以后,村里的邻居跟母亲说:母亲离开家的那天晚上,我太姥姥一个人坐在河边,边抽烟边抹眼泪,一个人对着平静的河面坐了好久才回家。母亲听闻,回家抱着太姥姥就开始哭,却被太姥姥骂骂咧咧地撵去上班,走时又给母亲装了满包的点心。那天,母亲在回城的路上哭了一路。

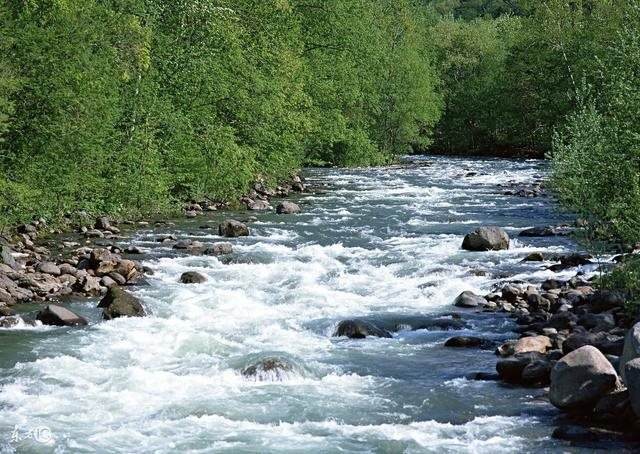

温凉河水潺潺流(图源网络)

温凉河里的水日复一日,不问归期地在这个小村庄里流淌着,流过一望无际的田野、郁郁葱葱的树林和干涸贫瘠的土地,浸润着心房,滋养着身体。太姥姥和这个村庄里大多数的老头老太太一样,去过最远的地方是城里,看过最美的风景是芍药花开漫山遍野,吃过最好吃的东西是猪肘子,最关心的事情是今年能否有个好收成。但是太姥姥又跟这大多数的老头老太太不一样,她还虔诚地希望她的孩子有个灿烂的生活。

母亲工作的第三年,认识了父亲,第二年后我又出生,日子被一些细小琐碎的事情填充着。母亲的事情越来越多,回家看望太姥姥的次数越来越少,每次太姥姥总是不禁念叨:“没空就别回来了,我自己一个人过的挺好的,不用担心。”

小时候,每次母亲带我到太姥姥家我都特别高兴,全是因为太姥姥门前的这条在城里见不到的河。特别是夏天,待在冰冰凉的河水里,别提多高兴了。每次玩到起劲时,太姥姥就会像当年拎母亲那样把我拎出来,只是,那时候的太姥姥已经七十多岁了,已经不像年轻时那样有力气,但是,依旧粗鲁、硬朗、毫无原则地溺爱孩子。这次换做是我跟着她,夕阳下,微风中,一大一小的身影缓缓走着,肩披着余晖,温暖了时光。

晚秋时节的温凉河(图源网络)

时间有脚,总是趁你不注意的时候偷偷地溜走。

那是在深秋一个平静的中午,天气很好,提前退休的母亲坐在阳台晒着太阳,忽然电话铃声想起,母亲顿时失了方寸,匆忙赶往医院。打电话的是太姥姥的邻居,原来太姥姥看着今天的太阳好,便到河边洗衣服,一弯腰一起身的空儿,便晕倒在了河边。好在被路过的邻居看到,连忙送到城里医院。

诊断结果是脑溢血。

因为发现且治疗及时,太姥姥并没有生命危险。母亲在医院里照顾着太姥姥,给太姥姥擦洗身,陪太姥姥说话,给太姥姥喂饭……时间好像忽然开始倒转,倒回了三十多年前:温暖的烛光下,一间屋里两个人,互相依偎、照顾、说着话。

母亲说:“等出院了就到我家住吧,我来照顾你。”

太姥姥说:“我才不去,我可住不惯。”

母亲说:“你看你现在,医生说等你出院了腿脚可能会不利索的,需要慢慢康复。”

太姥姥说:“我好着呢,我不去。”

母亲摇头,无奈:“以后别抽烟,别喝酒了。”

太姥姥只是颔首,答应:“嗯。”

太姥姥终究是年纪大了,在经历了病痛之后,只有靠着拐杖才能正常行走。母亲终究还是拗不过太姥姥,太姥姥没有搬来跟我们住。出院回家的太姥姥,还是跟村里的老头老太太一起坐在村口的大槐树下,骂天骂地,骂不知道谁家的熊孩子和路边撒尿的狗。跟以前不一样的是,万年不离手的旱烟袋换成了一个精致的拐杖。母亲陪她回到了村庄里,不过几日,太姥姥却一个劲地催母亲快点回家。母亲跟周边的邻居做了些交代,回来的路上又是流了一路的眼泪。

芦苇掩映的温凉河(图源网络)

很多年后,太姥姥躺在床上,连母亲也不认识了,母亲贴身照顾,陪她说话,太姥姥总是提起母亲儿时发生的事,总是问儿时的母亲去了哪里。这时的母亲已经流了太多的眼泪,却总是半开玩笑地逗着太姥姥,我想母亲最大的愿望便是让太姥姥在剩下的时日里能够快乐。

蝴蝶的翅膀上沾满了尘土,鸟儿归巢,鱼儿在泥泞中挣扎,谁也逃不开时间这张大网,我们终归要度过一段难捱的时光,内心荒芜却依然要有希望。

我的太姥姥,这个小老太太一辈子粗鲁、没文化,内心却坚强有力量。在闭塞的村庄、艰苦的日子中,独自抚养母亲一点点成长、一步步走出这里,看着母亲结婚生子组建自己的家庭。太姥姥跟这个世界上大多数平凡的姥姥一样,她们固执、生活简单但内心柔软,爱骂人但也善良,最疼爱自己的孩子。太姥姥的爱粗糙、沉重,可是这种爱种在母亲心里特别扎实。

那年冬天出奇冷,从来不结冰的温凉河竟也慢慢地结上了冰。经过了漫长的冬季,在某天清晨,太姥姥平静地走了。母亲在老房子里待了一天一夜,陪太姥姥走完了最后一程。

冬末,院外温凉河继续滋养着这个村里的人们,在老院子里能听见流水叮咚轻响。我想:如果河水能有记忆,会不会停下来默默地看看人来人往送殡的人群;会不会在今后的某天想起这个固执又善良的老太太;会不会记住这个老太太对孩子真挚的爱。我看着院里的石板、灶台、水缸,想起曾经有一个瘦小的身影在院里不停地忙碌着,忽然一抬头,发现院里那棵太姥姥亲手栽的桃树钻出了绿芽。

沂蒙山云海(图源网络)

补充阅读:《沂蒙山下温凉河的传说》

“人人那个都说哎,沂蒙山好;沂蒙那个山上哎,好风光。”一曲《沂蒙山小调》歌颂的不仅是一段令人难忘的红色历史,还记录着最朴实的人们在山美水美之地的生活。

沂蒙山脚下静静流淌了千年的温凉河,据《沂州志》记载:“总长61.3公里,斜贯于费县西南部,集尼山山脉之水,素有‘蒙山九回头,费县水倒流’之说。举目远望,青龙山层岩百姿,怪石如磐,秀木葱茏,虬枝生风,俯首凝目,河水清澈澄明,潺头鱼溯流而上,水底有绿缎似的细沙,细沙上点缀着五彩石子,玲珑剔透,晶莹夺目。”

关于这条温凉河的名字,还有个美丽的传说。相传在大禹治水的时候,舜的两个妃子娥皇和女英听说大禹治水有方,“三过家门而不入”,执意恳求去给民工烧茶做饭。舜答应了她们的要求。治水任务完成后,娥皇和女英把锅里没用完的温水倒在地上,只见突然冒出一眼清泉来,泉水翻出的水花像串串的珍珠,还冒着温气,掬一捧喝下去,顿觉清香甘甜,神清气爽。泉水顺势而下,与梁邱境内的地表水汇合,左边凉,右边温,人们便叫它温凉河。

一条温凉河,一半温,一半凉,让人们平添了几多遐想。春秋末期的梁王曾为此赋诗一首:“万古奔腾兮,云影岚光。山水相傍兮,上下一色。龙女饮羊兮,令尊神呵。一河温凉兮,天下独绝。”想必是对温凉河绝美的褒奖。

(文/把悲伤闹着玩儿)

文章作者

《江河》杂志

发表文章52篇 获得4个推荐 粉丝707人

传播江河文化,普及水情教育

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里