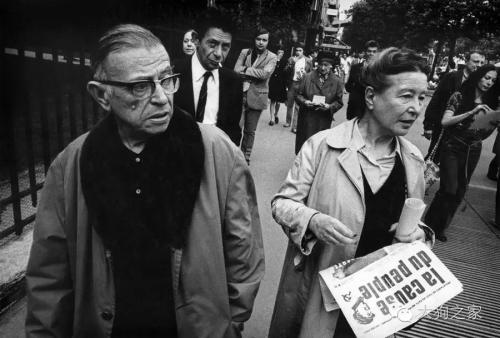

波伏娃——叛逆而精彩的一生

作者:唱歌的虎

2019-04-02·阅读时长14分钟

八十年代,我对萨特和他的存在主义哲学有了一点了解,也读了一些他的存在主义文学作品:小说«恶心»、«理智之年»;戏剧«死无葬身之地»、«苍蝇»等。这时候只隐约知道他有个伴侣叫波伏娃,两人并没有结婚,也不住在一起,却是一生的爱人,当时觉得特别新奇和不可思议,其实是有点难以理解。那时候国内对萨特介绍颇多,对波伏娃则介绍很少,也不大读得到她著作的完整中译本。

到了九十年代,对波伏娃的介绍多了,我也第一次读到了她的全译本«第二性»,真的是挺受震动,可想而知当年刚出版的时候得有多爆炸性的效果。还读了她的小说«女宾»和戏剧«白吃饭的嘴巴»,小说以她自己的生活为素材,戏剧可以说是某种控诉书。

对波伏娃的更多了解当然可以借助她自己的四本回忆录,但由他人完成的传记则可能更客观和全面。2009年广西师范大学出版社翻译出版的一本«波伏娃激荡的一生»也许算是她传记中的翘楚,也几乎是波伏娃生前唯一认可的。其资料的详实在写她的传记中应该是首屈一指,不但有波伏娃的回忆录和全部作品做底,还有与她多次访谈的直接交流,访谈录音有六十小时之多,另外传记作者新发现的她与美国情人的千页书信,也更保证了这本传记在资料占有方面的优势。

(一)

西蒙娜·德·波伏娃1908年1月9日出生于法国巴黎,她母亲是银行家之女,父亲是巴黎官宦之子,听着似乎应该是个富贵之家,但实际上不然。她外祖父在她出世时遭司法审判宣布破产,她母亲婚前被许下的嫁资也就没了着落;她父亲虽然有法律学位,但他是个以工作为耻的贵族公子哥,主要靠父亲的遗产度日,把大把的时间花在艺术活动和泡咖啡馆上面。

虽然她的家很小,没什么玩具,也请不起家庭教师,但这不妨碍天资很高的波伏娃的成长。她3岁就可以阅读,5岁半就入学校念书,从小到大都是学校里的学习优等生。父亲对文学特别是戏剧的狂热爱好也影响了她,7岁就开始写小说。阅读和写作成了她一生的酷爱,尤其是写作,一直能给她带来极大的快乐和幸福。

她家附近有家罗通德咖啡馆,每天都热闹非凡,有很多艺术家、知识分子、政客等在那里聚会,各国人都有,莫迪利亚尼、毕加索等人都是那里的常客。还是小姑娘的波伏娃经常趴在阳台上默默注视这“人类生活秀场”,咖啡馆文化对她今后的生活和观念都有潜移默化的影响。

一战后的通货膨胀、经济萧条使波伏娃家的生活更加拮据,他们搬到了更狭窄的住房,漂亮的母亲在繁重的家务下也不再顾及优雅,父亲由于丧失社会地位也变得有些愤怒,但他们还是教育波伏娃,不可因为物质生活贫困而丧失道德和精神的高贵。

他们一家只有到了夏天,才有机会在阔亲戚的庄园里享受一阵子奢侈的生活,不过波伏娃更心仪的是独处的自由空间,她后来一生都非常重视和享受这种自由。

波伏娃10岁的时候认识了大家叫她扎扎的同班女孩,是在认识萨特前对波伏娃情感方面影响最大的人。扎扎自在洒脱、厌恶虚伪,波伏娃对她非常着迷,整个少年时期都以狂热的友谊爱着她,却不知道扎扎这时正经历者与表兄的痛苦爱情,“剧情”近乎罗密欧与朱丽叶的故事。

波伏娃少年时期一方面有神秘主义倾向,满脑子激情的宗教想象画面,还有禁欲苦修的尝试;另一方面又喜欢读禁书,对肉欲感兴趣,12岁就渴望男人,希望早早结婚。

当她发现宗教信仰和对世俗欢乐的追求有尖锐对立之处时,14岁的她觉得不应该虚伪,从此放弃了信仰上帝。这之后,终其一生,当她觉得孤立无援没有任何依靠的时候就求助于文学。她15岁的时候就对自己今后做出了安排,当有人问她今后想做什么的时候,她毫不犹豫地说:“成为一名作家!”

波伏娃17岁时以优异成绩高中毕业,进入索邦大学,1927年以第一名的成绩获得普通哲学学位证书,第三名是日后的法国著名哲学家和美学家梅洛·庞蒂,她跟他成了很好的朋友。

(二)

1928年,因为想以当中学哲学教师作为谋生手段,波伏娃在准备大学毕业论文的同时,开始准备难度颇高的“大中学校教师资格证书”的考试。

波伏娃和中学时代的好友扎扎在大学时代仍然保持着闺蜜的关系,在扎扎结束了跟表兄的爱情后,波伏娃介绍她认识了梅洛·庞蒂,两人迅速坠入爱河,但爱情之路非常坎坷,尤其是谈婚论嫁之际,扎扎的母亲因发现梅洛·庞蒂是私生子而坚决阻止女儿的婚事,扎扎最终精神失常,重病而亡。扎扎之死对波伏娃有很大影响,虽然细节原委三十年后才全部知道,但虚伪道德“杀人”的事实却使波伏娃当时就在蔑视传统道德的道路上更加坚定。

为了准备教师资格证考试,波伏娃在著名的巴黎高等师范学校听辅导课时认识了几个也在备考的尖子生,包括萨特,但她一时间并没有太注意丑而矮小的他,而是跟另一个英俊有才的马厄有了介乎友谊和爱情之间的温馨感情。但萨特却是非常注意清丽、聪明、迷人的波伏娃,对她展开追求,在他们几乎以并列第一名获得教师资格证书的时候,萨特把波伏娃追到了。

她觉得跟萨特在一起的生活多姿多彩,并且他对她异常尊重和平等,他俩的关系最初就建立在精神上情投意合的坚实基础上,从那天直到萨特去世,他们演绎了20世纪最独特的爱情故事。

萨特不认同一夫一妻制,波伏娃也拒绝婚姻,认为婚姻往往伴随着谎言、欺骗和婚外情。这对都想创造一种新关系的情侣签了一个为期两年的合约,保持亲密关系生活,然后分开一段时间,之后再重逢;随后他们又商定了第二个合约,永远不欺骗对方,分享一切,包括工作、计划、经历,也要如实告知自己偶然的爱情。

这么惊世骇俗的“契约”居然没有砸锅,他们实际上在后来的半个世纪都既没有在一个屋檐下生活,偶然的爱情各自都不止一次,但也一直到萨特去世也没有分离,感情一直非常亲密,不得不说是一种奇迹。

当然,这种保持终生的融洽也并不是那么天然,他们都付出了努力。他们其实性情相反,波伏娃浪漫多情脾气暴躁,萨特固执、专注、某些方面有点孩子气;但他们又有极相同的东西,都有哲学头脑、都有写作天分、都藐视等级制度和各种传统的权利义务等。他们欣赏和容忍对方的不同,他们感谢和享受双方的一致,对方的感情和行为他们都不做评价,他们成功地把两人的生活过成了一种既相互连接又互不干扰的“双重生活”。

(三)

1931年,23岁的波伏娃成了一名教师,被分派在马赛的一所中学教哲学课,当时法国是世界上唯一在中学最后一年开设哲学课的国家。她的无政府主义的个人观点,还有无拘无束的生活方式比如常独自远足等,都令一些家长反感,校方也找她谈话,但一些学生和同事喜欢她。

她还没有发表后来那些著名的作品,但已经开始了创作的准备和练习。这时她实际已经是存在主义者了,认为一个人不应该以他人的目光来判断和辨别自我,否则就会如同陷入他人的地狱。

1932年,为了离在巴黎工作的萨特近一些。波伏娃在鲁昂一所中学谋了个职位,平时去清净的咖啡馆写作,周末去巴黎跟萨特一起度过。他们一起会友、交流和写作,以怀疑一切的态度讨论一切问题。

波伏娃的班上有个叫奥尔加的女孩,父亲是俄国贵族出身,母亲是法国人,波伏娃很喜欢她身上浪漫、叛逆与忧郁相混合的气质,她也很崇拜波伏娃。波伏娃感觉她像是代替了死去的闺蜜扎扎,也在她身上看到了自己的气质镜像,她们互相欣赏,有了一种介乎友情和爱情之间的亲密感情。

萨特1933年到1935年作为外籍助教去了柏林的法兰西学院,回来后对教师身份的束缚感和作品迟迟不能出版一度比较抑郁,认识“俄国小姑娘”奥尔加后感到了她对他的“解毒”作用,爱上了她,她对他也有好感。

于是这三个人形成一个奇特的爱情圈子,波伏娃和萨特有着不变的感情,他们又都爱奥尔加,奥尔加也同时爱他们俩。这场情事进行了差不多两年,其间他们有不少快乐幸福,也有不少困惑痛苦,对萨特、波伏娃来说是一种挺大的挑战,最终还是无疾而终,奥尔加跟萨特的一个学生结了婚。

这之后,“三重奏”式的关系还有过,相关的女孩是奥尔加的妹妹万达和“波兰小姑娘”比安卡。

1936年波伏娃调到巴黎的莫里哀中学任教 ,这位衣饰漂亮、妆容精致的年轻老师,语速飞快、超出范围地给学生们讲艰深的哲学。她告诉她们:你们的意志是自由的,但你们对自己的选择和生活负有责任。特立独行她是学校里老师和同学们的话题,这是大家不熟悉的女性形象:几乎不把时间花在做家务上,狂热工作和写作,追求经济和精神独立,但同时也热爱美食,喜欢修饰自己,享受生活中的一切乐趣。

波伏娃和萨特之间一直坚守“透明”原则,他们把自己生活和“偶然 ”爱情的一切过程都公开给对方,相互关注,客观上有利于他们的文学创作和哲学研究。这样做也不是没有危险和困扰,但他们奇异地坚持了一生,让人叹服,也在某种程度上提供了一种新型的伴侣模式。当然,这样做的的后果其实有点复杂,尤其是牵扯到第三方的时候,利弊好坏与否,一切留给后人去评价。

(四)

1939年二战的阴霾笼罩法国,萨特应征入伍,他嘱咐波伏娃记录下后方的一切,他自己也笔耕不停,什么都不能让两位作家和哲学家停止写作。

萨特1938年已经出版了第一部作品,后来被评价为代表作之一的长篇小说«恶心»,出版过程并不顺利,如果不是波伏娃坚定地赞扬和鼓励,他差点打了退堂鼓。而波伏娃在最初的一些短篇小说被退稿时,萨特也鼓励和给她一些写作的建议,她“破茧而出”般地开始写后来成为她作家首秀的长篇小说«女宾»。

二战中,萨特被德军俘虏,被俘期间开始写他最主要的哲学著作«存在与虚无»;波伏娃则除了写作小说外,开始了后来被称为“女权主义圣经”的«第二性»的最初酝酿。

波伏娃以前在关注社会政治问题方面与萨特有分歧,她不太认可他积极参与社会活动,认为应该就应该埋头写作。但二战期间她有了改变,钻研哲学和社会现实的共同影响使她在后来的人生中积极参与社会政治活动。

这时候有个波伏娃的学生娜塔莉非常爱慕老师,波伏娃也一度很喜欢这个学生,但后来由于她喜怒无常的性格和极强的嫉妒心而退却。娜塔莉的母亲把对女儿一切行为的不满,包括跟波伏娃没关系的其他事情,都归罪于她,去学校控告波伏娃诱拐未成年人,这使波伏娃在十二年教师生涯后,被永远开除出法国教育界,从此再也不能在任何地方教书。但就在这时,她的作家生涯开始了。

1943年,波伏娃35岁的时候,出版了第一部小说«女宾»,首印就达到22000本,波伏娃一夜成名。

萨特在1943年也出版了很多著作:«苍蝇»、«存在与虚无»、«理智之年»片段等,这年萨特38岁。

1944年8月11日美军向巴黎进军,萨特和波伏娃立刻返回巴黎迎接解放,波伏娃还冒着危险当报道记者,不但在法国,还去了西班牙,她的报道真实有力,很引人注目。

1945年波伏娃的第二部小说«他人的血»出版,书里涉及二战时的抵抗运动,也谈到了自由和责任。这本书比«女宾»更受欢迎,两年里再版了32次。

波伏娃还用三个月就完成了剧本«白吃饭的嘴»,对人性的黑暗面加以描述和思考。

她开始于1943年,完成于1946年的小说«人总是要死的»出版时印了75000册,这部被认为是体现了存在主义哲学的形而上的小说虚构了一个永远不死的人,以他的视角对人类的历史加以观察和评论。

萨特举办了那场名为“存在主义是一种人道主义”的著名讲座,大厅拥挤到有人昏倒,“存在主义”立刻成了流行语。波伏娃也举办了两场跟小说和哲学有关的讲座,也很受欢迎。他们俩大获成功,俨然成了存在主义的王和后,他们给刚刚经历了二战之痛的民众提供了一种新的意识形态,使他们能够承受各自的境遇:一方面,人类的状况荒谬而悲观,另一方面,人有理智和选择的自由,可以一定程度上超越荒谬。

当然也有不少人对存在主义反感,包括对波伏娃反感,但不管怎样,存在主义的标签已成,波伏娃也和萨特一起在未来被定义成存在主义哲学的代表人物。

(五)

波伏娃从少女时代就对美国感到好奇和有趣,她想亲自了解这片大陆,恰好1947年受邀去美国做巡回讲演,实现了她的愿望。她被«纽约客»称为“最漂亮的女存在主义者”,她高雅的外表和举止、她活力四射的激情给人们留下深刻印象,她在讲演中不断重复强调:“作家是自由的,应该介入,应该做出选择,应该觉得自己负有责任。”

她对纽约的现代和繁华赞叹不已,不知疲倦地行走在纽约的大街小巷探索它。她来到芝加哥的时候,有人介绍她认识了美国作家尼尔森·艾格林,他对芝加哥的社会底层生活非常了解,而这正是波伏娃想知道的。先是他带她到处游走参观,相互喜欢后随即疯狂相爱,两人各方面都情投意合。艾格林劝波伏娃留在美国跟他结婚,她说她会回来看他,也很爱他,但她不会跟他结婚,她的生活和写作之地是法国,她也不隐瞒与萨特的关系。

波伏娃后来给艾格林写过1000多页的信,也数次去美国看他,但始终拒绝留在美国和缔结婚姻。艾格林则始终不太能理解她跟萨特的“契约”产生的力量,也很难接受他们的爱情在波伏娃那里属于“偶然爱情”范围。艾格林在1981年接受一个记者的访问时大发雷霆,指责波伏娃把他们之间的爱情写进了小说,但虽然艾格林对波伏娃很怨恨,他仍然把她给他的信连同两支枯萎的花保存了30年,直到去世也没有毁掉。

1949年6月,波伏娃的«第二性»第一卷出版,22000本在一周内被抢购一空,10月第二卷出版,仍然极其畅销。波伏娃认为,在以男性为中心的社会中,女性受到男性的很多歧视和束缚,女性的很多标签其实是被男权社会加上的,“我们并非生来就是女人,而是后天变成的”,不明确这点,妇女的自由和独立无从谈起。波伏娃认为应该对传统价值观重估,要破除男性对女性似乎理所当然的支配权,妇女应该有和男人一样的权利和地位。

这部书当时在社会上掀起轩然大波,后来几十年间也一直影响巨大,被称为是西方二十世纪的女性圣经。1953年«第二性»英文版在美国出版后引起极大轰动,推动了当时的美国妇女解放运动,反过来又影响了法国;60年代的国际女权主义运动的基石也是波伏娃和她的这部著作。

在«第二性»出版前,波伏娃一直有点被萨特的巨影遮蔽,一些人在学术上把她看成是萨特的“小跟班儿”;这部全面研究和探索妇女问题著作问世后人们不再这么认为,她作为学者有了独一无二的价值和地位。

波伏娃44岁的时候和一个小她17岁的男伙伴共同生活,住在一起,这在她倒是例外,她从没和人真正在一个屋檐下生活。这段感情6年后以平静分手告终,在这期间和之后都没有影响波伏娃和萨特坚如磐石的关系和情感。

波伏娃在完成«第二性»后,开始写另一本小说«名士风流»,反映二战后法国知识分子的生活和思考,1954年出版,首印4万册不到一个月就售罄。这本书获得了法国的最高文学奖龚古尔奖,获奖后印的13万册一周就抢购一空。她用这本书的版税买了一间艺术家工作室,一直住到去世。

萨特和波伏娃成了名人后常被一些国家邀访,1955年他们受邀来到北京,波伏娃在向导带领下四处参观,回去后写了40万字的纪实随笔«长征»,介绍中国和中国文化。他们还受邀去过苏联、巴西、捷克、古巴、埃及、以色列、日本等国。

对政治的关注也使他们积极参与一些政治活动,比如波伏娃曾与萨特一起,旗帜鲜明地支持法属殖民地阿尔及利亚的独立,不惜冒着被监视和袭击的危险,包括波伏娃在内的121人还在一份宣言上签名,支持青年拒绝征兵去阿尔及利亚打仗。如此等等。

70年代,波伏娃还积极投身争取妇女权利的运动,比如在一份关于人工流产合法的宣言上签名,参加女权主义游行,投入反对开除怀孕女学生的活动,她还跟别人一起创建女权组织“抉择”协会并任主席,她创立了抗议日常性别歧视的妇女权力同盟,等等。

(六)

波伏娃从1958年到1972年间,断续地写了四大卷个人回忆录,从第一卷开始,每出版一卷都立刻成为国际性畅销书,第四卷有向读者道别的意思,之后她没有再写小说、剧本、论文了。

不过这并不意味着她失去了生命的激情,她仍然积极参加社会活动,介入其中贡献自己的力量;仍然对周围的一切都抱着浓厚的兴趣,不排斥新的艺术形式;仍然期待感官和精神上的愉悦,愿意跟喜欢的人分享生活乐趣。

萨特从70年代就开始身体每况愈下,眼睛也失明了,波伏娃花很多时间陪伴在他身边照顾他,还让他在磁带上口述回忆录,她帮他整理成文字。波伏娃和萨特以真诚为基础建立了一生不变的情感关系,虽然不在一个屋檐下生活,但他们的关系一直非常融洽,生活上互相关心,思想上共同发展,精神上相互依靠 ,不可复制地创造了一种只适合他们的默契。

1980年4月15日,萨特去世,终年75岁,葬礼时巴黎几乎万人空巷,波伏娃在葬礼上悲痛万分。葬礼后,波伏娃在怀念的心情下写了最后的作品«永别的仪式»,传记,讲述萨特最后的10年。她后来说:“他的死亡把我们分开了,我的死也不能让我们重逢。我们能够和谐相处这么多年已经非常美好了。”

波伏娃非常敏锐地觉察到影视在未来的作用,她在电影采访中露面,授权改编她的作品,为一些纪录影片写对白和评论。

1984年,«第二性»走上了法国荧屏,节目分成四集,每集一小时,一部分讲波伏娃,另一部分讲全世界妇女状况。1985年的一档电视节目,有一期是她的专集,1987年法国文化界开始拍摄记叙她生平的纪录片。

她最后几年把很多精力用于整理出版萨特的书信,她非常喜欢的养女西尔维陪伴着她。

1986年4月14日,波伏娃逝世,终年78岁,人们把她和萨特葬在了一起,巴黎有非常多的人给她送葬。

她的一生丰富多彩,她的影响广泛深远,不管人们对她的生活和著述有怎样的正面和负面的评价,作为一个哲学家、文学作家、妇女运动的先驱者,波伏娃将不会被历史遗忘。

(图片来自网络)

文章作者

唱歌的虎

发表文章77篇 获得6个推荐 粉丝300人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里