13.1 昆曲丨它为何被称为“百戏之祖”?

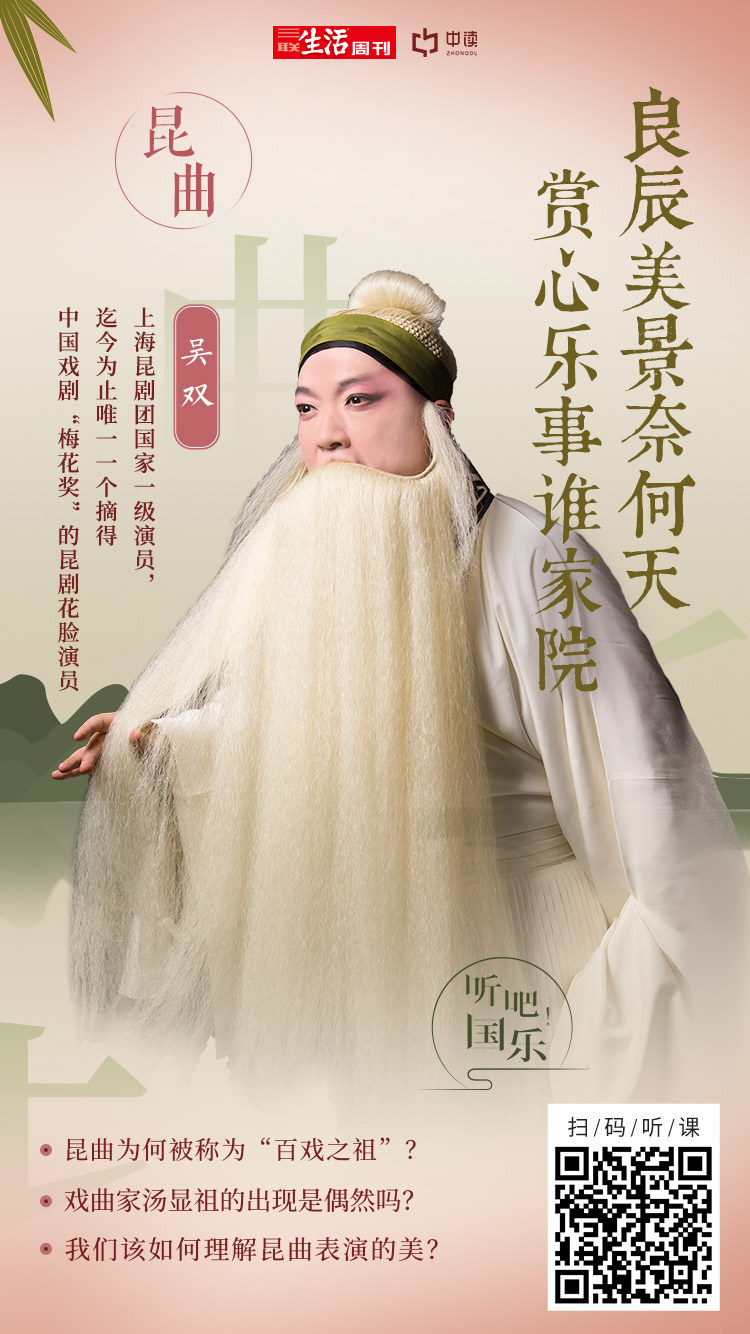

作者:吴双

2020-06-03·阅读时长15分钟

三联中读的朋友们大家好,我是上海昆剧团的演员吴双,今天开始由我在《听吧!国乐》精品课中为大家介绍昆曲的历史。

好,那就开始今天的第1讲“曲本正声”。

昆曲作为表演艺术诞生的标志是什么?

我们先简单的说一说昆曲的简历。昆曲是什么呢?从今天普遍认知的角度来说,昆曲是中国戏曲艺术的一种,它和京剧、越剧、川剧、梆子、黄梅戏等一样,都是我国戏曲百花园中的一支,被誉为“兰花”,淡雅静美,称为“百戏之祖”。

严格的说,作为戏曲表演艺术的昆曲,到今天有着460多年的历史,它诞生在明朝嘉靖、隆庆时期的江苏昆山一带,大约是在1559年前后。

这里有一个标志性的事件,那就是明代文学家梁辰鱼先生所著的明传奇《浣纱记》用明代著名音乐家、歌唱家魏良辅先生创制的新昆山腔“水磨调”为声腔谱式搬上舞台演出。(请大家记住魏良辅先生改良昆山腔,创制“水磨调”,后面我们会仔细再提,)这是昆曲作为表演艺术诞生的标志。《浣纱记》是昆曲的开山之作,魏良辅和梁辰鱼两位先生是昆曲立行的老宗祖。

▲昆剧《浣纱记传奇》剧照

主要讲述明代梁辰鱼创作《浣纱记》的经历

从左至右:魏良辅、梁辰鱼、若耶、戚继光

这里还涉及到了一个名词“传奇”(当然不是那款游戏),这里说的“传奇”特指明清传奇,这是明清两代盛行的一种韵文体的小说。

中外戏剧的产生大都源自诗歌。我国是诗的国度,从先秦《诗经》、《楚辞》、《汉唐乐府》、唐诗宋词、元曲、明清传奇、韵文体一路发展下来,可以说明清传奇是中国古代文学的最高呈现方式。近代文学家、教育家吴梅先生就曾说“文章之道,以南北词为最难”,南北词就是明清传奇的写作方式之一。

所以明清传奇不仅用来当书看,还可以歌唱、吟诵,更需要用戏剧表演的方式去表现、演绎才更见精彩。

昆曲作为戏曲从诞生之日起,以传奇为文本,秉承水磨调为音乐谱式,逐渐确立了中国戏曲人物属性的角色制度——行当,昆曲称之为“家门”,进而在表演上形成了以“四功五法”为基本的中国戏曲的演剧风格——写意和表意。

昆曲曾是当时的流行、时尚艺术

《浣纱记》一经上演,迅速风靡的原因是什么呢?我不说昆曲怎么好,它当然是好,但我就说两个词——“流行”、“时尚”,历朝历代概莫能外。

昆曲在今天来说是传统的高雅艺术,但在当时新流行的时尚艺术,而且做到了“上下通吃”。我们知道流行和时尚都会有时效性,昆曲的时效性长达200多年。为什么那么长?因为昆曲合乎文章之道、音乐之道,融千百年来演艺之道于一炉,粹炼出中国式戏剧——戏曲表演的范型。

明朝隆庆一直到清朝嘉庆二百年中,昆曲艺术佳作迭出,包括《牡丹亭》、《玉簪记》、《长生殿》、《桃花扇》、《占花魁》、《清忠谱》等,在中国大地上辉煌了200多年,是那一时期无可争辩的艺坛霸主。

据不完全统计,200年间有据可查的传奇作品多达1600多部,平均一年要有七、八部新作品诞生,但也就是这么一场历时二三百年浩浩荡荡的文学运动,形成了中国历史上传统文化艺术的第3次高峰。

从清朝嘉庆以后,昆曲就渐渐地衰败了。到了1949年前后,昆曲作为戏曲已经到了生存的边缘,在这条边缘线上苦苦支撑昆曲艺术的是一批从“昆剧传习所”中学成走出来的昆曲艺人,我们称之为“传字辈”。1955年,浙江国风苏昆剧团的“传字辈”艺人周传瑛、王传淞两位师祖改编排演了昆剧《十五贯》,风靡全国,并被拍成电影,这样昆曲才被抢救了回来,也因此《十五贯》被誉为“一出戏救活一个剧种”。

▲昆曲《十五贯》剧照

周传瑛 饰 况钟;王传淞 饰 娄阿鼠

到了上世纪七八十年代,传统艺术行业都受到了经济浪潮和外来文化的冲击,又开始出现了低迷。我是1986年考入上海戏曲学校昆剧演员第3班学艺,1994年进入上海昆剧团演员队工作,当时昆曲的市场真的是让我们这批青年无法看到出路。

到了2001年的5月18日,联合国教科文组织评定首批“人类口头和非物质遗产代表作”时将昆曲列为第一名,全票通过,一下子把我国昆曲艺术上升到了全世界人类文化遗产的高度。

不过这在当时的我来看,一方面是承认了昆曲的价值,另一方面更像是一张“病危通知单”,告诉人们昆曲快不行了。

在被评为非遗后,昆曲渐而有了血色,慢慢苏醒。到了十八大以后,昆曲的人才培养和演出市场出现了前所未有的改善。我记得前两年到南方演出,有个1700人的场子,我们当时都很担心那么大的场子卖不出票怎么办?结果那晚还卖出了加座,这在十几年前不敢想象。

好,那么以上是昆曲作为戏曲艺术发展的简历。

谈国乐,为何一定要聊昆曲?

听到这儿可能会有听众疑惑,不是说国乐吗?怎么说戏曲了呢?为何又单选了昆曲来说?其实中读在《听吧!国乐》精品课栏目中安排“昆曲”的篇幅,也出乎我的意料。没想到会有人从国乐的角度来审视昆曲,那么对不对呢?是对的。

中华历史上下七千年年,音乐早就有之,而且一直在发展变化。到了明清时代,昆曲的声腔艺术就是歌唱,的确是中国传统音乐史中的重要一环,并且是绕不开的历史存在。昆曲的曲唱更是那一时期国乐中声腔歌唱的最高成就和最正统的唱法。

▲昆曲《长生殿》剧照

2009年上海昆剧团赴杭州演出

作为歌唱艺术的昆曲,历史有六七百年,辉煌了两三百年。它曾有过几种称呼:昆山腔、水磨调、南北曲、昆腔、昆曲。时至今日,仍然在发挥其艺术作用。

当然您也会困惑,国乐怎么说“歌唱”呢?歌唱也是国乐,而且人的歌唱一定是最早的音乐原始雏形,要发自于人的本身,用气使劲就有了。

陶渊明在《晋故征西大将军长史孟府君传》中提到了“丝不如竹,竹不如肉”,后来的唐朝段安节《乐府杂录》说“歌者,乐之声也,故丝不如竹,竹不如肉。迥居诸乐之上”。通俗的说,从快乐的审美观来说,弦乐不如管乐,管乐不如人声。歌者的地位,从先秦就是最高的,至今一直没有改变。

我觉得人声唱也好,器乐演奏也罢,达到了审美点就不是不如的问题,都能够让人得到审美的享受。

昆曲到底是什么呢?

可能您要问,昆曲不是戏曲吗?你怎么又说唱歌了呢?今天来说,昆曲作为传统文化的一种遗存,它是以戏曲样式被保留下来,可昆曲的本质不仅仅是戏曲,昆曲是什么?我个人对此有三点认为。

第一, 昆曲是全世界现存的最古老的音乐剧(这里先借用“音乐剧”这个概念,其实就是戏剧,借这个概念比较好解说问题)。

第二, 昆曲是确立中国是戏剧戏曲成熟形态的首创者,所以被誉为“百戏之祖”。虽然近些年对此有争议,这也很好理解,我也有我的看法。

第三,昆曲是中国传统文化的集大成者,是传统文化在明清时代,也是到目前为止最近的一次高峰呈现。请大家注意,我没有用“艺术”这个词,而说的是“文化”。

我们一条一条地说。首先第1条“现存的全世界最古老的音乐剧”,这一条有三个点要说明。

为何说是“全世界现存最古老的音乐剧”?

首先,有没有更古老的戏剧?曾经有“世界三大古老”戏剧——古希腊的戏剧(公元前6——4世纪,理论作品亚里士多德《诗学》)、古印度的梵剧(雏形可能早于古希腊,但成熟晚于古希腊,成熟在公元一世纪左右,理论著作婆罗多牟尼《舞论》),再有中国的昆曲。也有说“中国戏曲”,但在我的理解里,在中国戏曲艺术中能被称之为戏剧的只有昆曲,这是因为它的文学性,也是金标之一。

虽然有人觉得对于戏剧或是戏曲不能只看文学,觉得那样很狭隘,看戏怎么能只看剧本?但是从现在来看,对于已经消失不见的古希腊的戏剧、古印度的梵剧,人们在看不到它们丰腴的舞台形式的时候,才真正发现了它的骨架文学是支撑它的东西。它们的剧本都是那两个古国在当时文学作品中的最高呈现,直到今天依旧在世界文学史上占有着重要的位置。

中国的戏曲要论文学性,只有昆曲的传奇剧本具备这样的文学高度。虽然古希腊要更早于2000年,古印度要更早于1500年,但是他们都消亡了,昆曲至今仍然在舞台上发挥作用,散发着它的艺术魅力。不过要补充一点,中国戏剧形成的标志点不是昆曲,而是元代的元杂剧。

▲山西洪洞县明应王殿元杂剧壁画

因为元杂剧也是韵文体,所以它从诞生起文学性就很高。但是因为元杂剧从诞生到消亡总共只有八、九十年,在时间上达不到一定长度。而且现在除了文学剧本以外,它的舞台艺术已无可考,并没有这方面的论著,所以无法使其成为中国式戏剧的代表。但是元杂剧的剧本与它的音乐上的长处,被后来的昆曲结合宋元南戏的形式一同吸收了。

至今,昆曲舞台上还会常演一些元杂剧的剧目,像大家在片头听到的那句“好一派江景也”便是关汉卿先生的《关大王独赴单刀会》杂剧。

这里,要插一句话。虽然,有人认为昆曲里的北曲是用“水磨调”演唱的北曲,而非元杂剧时代用北方弦索调演唱的北曲。虽然没有错,但不能一概而论。

第二,我为何要借称音乐剧这个概念?我借用了现代“音乐剧”概念,因为这样表达感知起来才比较容易。

有人会问为什么不用歌剧呢?我也观摩过歌剧,对这门艺术不是很了解,觉得似乎剧中唱歌的演员不跳舞,跳舞的演员不唱歌?但昆曲不是的。作为昆曲演员,其实甚至作为戏曲演员都必须要熟练掌握运用好四门功夫“唱念做打”。

“唱”,就是昆曲的歌唱;“念”,是韵文四六体的一种诵读方式,我们称之为韵白;“做”,就是表演;“打”,就是武打技巧,有徒手、持械和翻跟头等技巧。这些是戏曲演员必须要严加训练的。尤其昆曲是载歌载舞的艺术,所以和歌剧不一样。

王国维先生说:音乐剧的综合性则较接近于我们的昆曲,以歌舞演故事。

我这里重要的不是解释音乐剧,而重在音乐二字。我们不细讲中国古代对于音乐声音的解释,在古代说法非常多,而且随着时代的发展,历朝历代解释都有不同。

昆曲的音乐体系我们称之为“曲牌体”。曲牌是曲调的名称,其实曲牌名听着就相当有文化,比如《醉扶归》《醉花阴》《醉中天》《醉春风》《醉翁操》《醉花月云转》等等。(当然我这只是列举了几个醉字打头的牌子,读起来方便。)

曲牌体是以同一宫调中多支曲子或者单支曲子连用,组成一个整套的演唱作品,与此相对的是后期出现的以上下句格式来制拍行腔的“板腔体”音乐。

昆曲的声腔系统:南曲和北曲

前面提到了昆曲原先称之为“昆山腔”,是在元末明初流行在我国江苏昆山一带的声腔歌曲,与当时的“弋阳腔”、“海盐腔”、“余姚腔”并称我国古代南方的“四大声腔”,属于南曲体系。

昆曲的声腔系统分为南曲和北曲。北曲是指金元时期我国北方的声腔音乐。那么要问南北怎么区分?简单的说两点。

我国语言讲究四声,北曲的四声是“阴阳上去”,南曲的四声“平上去入”,多了一个入声字。这在今天普通话里听不出来的,在南方的吴浙闽粤的方言里依旧保留。除此之外,北曲是七音阶,南曲五音阶。第三,北曲字多,旋律比较快,也高亢、铿锵有力,南曲声腔自少,旋律舒缓缠绵,一唱三叹很细腻。无论是北曲还是南曲,除了供戏剧演唱之外,都是那个时代的流行歌曲。

▲北曲《铁冠图·刺虎》

我们说昆山腔要从元末明初说起,这是因为那个时候才有人物考据,所以时间线索从那里开始,但其实还可以往前推。

在魏良辅创新出“水磨调”之前,所谓的“昆山腔”在当时的江苏有两种生态:一种是用乡调土音演唱的南戏声腔(北方是叫元杂剧,南方是叫戏文,宋元南戏,产生于南宋时期,源起地可能是在浙江温州一带),这种唱法的随意性很大,有点想怎么唱就怎么唱,字腔、节奏都可以改,只求热闹,而且几乎没有管弦伴奏,只有锣鼓打击乐,又称之为“徒歌”。基本上应该是比较那种热闹嘈杂的声音,唯独一点,南戏的文词结构是宋词的继承。

另一种“昆山腔”则是在文人雅士中流传的有管弦伴奏的清歌雅唱,我们就称之为“文人唱”。这种声腔曲调可以追溯到唐朝唐明皇设立的梨园。梨园是一所皇家音乐机构,著名的那首《霓裳羽衣曲》就出自于此。这种腔调得不到文人仕大夫的青睐,这点很重要。

要知道我们国家是礼乐之邦,尤其是在礼乐教化下的古代,文化艺术是当时上层社会文人士大夫阶层所掌控,由他们参与创作和欣赏评定,得不到他们的认可就失之正统。

在这两种立场之外,还有一种立场,要用唐宋曲中对出字、归韵、行腔的做派来规整昆山腔,此一立场的践行者、杰出代表就是被后世昆曲人奉为鼻祖的“一代曲圣”魏良辅。

“一代曲圣”魏良辅对昆曲做了哪些改良?

魏良辅,字上全,江西南昌人,住在江苏太仓一带,据说职业是中医大夫。在这插一句,后来中医界善昆曲的不在少数,还有几位是大家。像清代有着“神医”之称的徐大椿在曲界也是大家;开创叶派曲口的叶堂,他的祖父就是一代名医叶天士——叶桂,等于是现在昆曲演唱技巧的开创者;还有近现代上海商科名家殷震贤,他与京昆大师俞振飞合称“曲界双壁”,也许唱昆曲真的有养生之妙。

▲魏良辅雕像

图源自苏州戏曲博物馆

魏良辅先生职业是医生,但是他在传统歌唱艺术上很有造诣,擅长北曲和文人唱,属于“歌王”级别。只是他唱的是清歌雅唱的“文人唱”,而非民间流传的乡调土音随心令式的“昆山腔”。并且魏老先生起先更在乎北曲,因为在他没有创制出“水磨调”前,明朝官方、文人士大夫都重视北曲音乐。那么,他怎么会又转而专心去改良南曲昆山腔的呢?

据说是有一次他去参加今天话说起来就是“歌王比赛”,比赛北曲时输给了第1名。老爷子一想,总算有人超过我了,算了,我去唱南曲,这样他专心起了昆山腔。但是他发现昆山腔太不规范,想怎么来就怎么来,毕竟昆山腔在他心目中的地位很高,他这才决心将“文人唱”中唐宋大曲对于咬字、归韵、行腔、拍板等做派遗风用来规整改良昆山腔。

老先生在《南词引正》中论及当时各地各种声腔曲调时写道“……惟昆山为正声,乃唐玄宗时黄旙绰所传。元朝有顾坚者……居千墩,精于南辞,善作古赋……善发南曲之奥,故国初有昆山腔之称。”这里提到了几个人:建立梨园的唐玄宗和梨园伶工黄旙绰。

▲《南词引正》

图源自苏州戏曲博物馆

黄老先生被尊为“中国古代十二音神”之一。晚年落脚昆山一带,将唐宫大曲传授江南。第三个顾坚也很重要,昆曲有六百多年的历史就是从他而论。

我小时候学戏,顾坚这个名字,仅次于魏良辅、梁辰鱼两位老宗祖。但是,顾坚是否真实存在,曾经一度存疑,以至于很多年来有些书籍上也不敢轻率提及。2019年,顾坚的后人拿着族谱出现,证实了魏良辅的记述。

因为心中的分量,魏良甫先生要重新归整昆山腔。在此期间,他还偶遇了一名从北方发配至江苏太仓的军卒张野塘。张野塘善唱北方俚曲。

这里要说明的是,北方俚曲并不是随心令,南曲无伴奏只有锣鼓,所以唱的人没谱随便唱,但北曲都有弦乐,有管制。

我们现在常用的一句词叫“南腔北调”,那能不能称之为“北腔南调”呢?这是不行的。腔主人声、调依器乐。南宋元明,南方歌曲几乎无器乐伴奏,称腔;北方歌曲有器乐伴奏,从调。

张野塘擅拨三弦,老先生遇见他,就像见了宝贝一样,不仅在一起形影不离地琢磨切磋音乐,还把闺女嫁给他。据传魏老先生10年没下阁楼,终于集南北曲之长创制出了新腔“水磨调”。

▲昆剧《浣纱记传奇》剧照

主要讲述明代梁辰鱼创作《浣纱记》的经历

魏良辅、张野塘试琴谱曲

我来读一读明代万历曲家沈宠绥的记录“嘉隆间有豫章魏良辅者,流寓娄东鹿城之间,生而审音,愤南曲之讹陋也,尽洗乖声,别开堂奥,调用水磨,拍捱冷板,声则平上去入之宛协,字则头腹尾音之毕匀,功深镕琢,气无烟火,启口轻圆,收音纯细……要皆别有唱法,绝非戏场声口,腔曰‘昆腔’,曲名“时曲’,声场禀为曲圣,后世依为鼻祖。”

从这一段话中我们可以看出这样几点。

第一,“尽洗乖声,别开堂奥”。也就是把原先违背声腔乐理的不正常的唱法去除,更开创出新的声腔境界。

第二,“调用水磨,拍捱冷板”。我们历来都是简单解释为要唱曲者细腻行腔,细腻得像吴中一带用水草打磨精美家具木材一样小心翼翼,要体现出“昆曲”流丽婉转,细腻绵长的曲风曲韵。

“水磨”二字,应该是“水调”和“磨腔”的合称。“水调”是隋朝时期开凿运河时产生的音乐曲调唐朝宫廷乐师家已完备,成为宫廷大曲。苏东坡那首“明月几时有”(唱) 基本就是《水调》大曲中“中序”段落的歌头部分。

当年,黄旙绰还有早于他流落江南的梨园伶工李龟年在江南把《水调》《霓裳》两只宫廷大曲传承了下来。《水调》的曲式应该是被魏良辅先生化进了昆山腔“水磨调”的曲牌旋律之中,曲牌“新水令”或出自于此。

至于“磨腔”,有传说是苏东坡仿制,但也没有什么佐证。而“拍捱冷板”,现在普遍认可的说法是指“赠板”,就是四八拍,术语又叫“宕三眼,在一板三眼之外再加一板三眼。这是魏良辅老先生首创。荀子说“一唱三叹”,一人唱三人和,而“宕三眼”则是让一人唱就能唱出一唱三叹之妙。据史料记载,黄旙绰尤善檀板。因此这个“冷”字用的极好,不仅突出无烟火气,更让人有正襟危坐之感。

经过老先生如此一番改造,昆山腔已然脱胎换骨,不再从前。一经唱响,立马引来文人阶层的青睐。要知道老先生的水磨调可不是专唱于文人之间,而是走向于市井阡陌。这当中便引起了梁辰鱼先生注意,决意依从“水磨调”的曲唱方式去唱去演《浣纱记》,果然首演轰动,迅速风靡大江南北。

以上这是我要说的“全世界现存的最古老的音乐剧”。

昆曲为何被称为“百戏之祖”?

那么,昆曲是确立中国式戏剧、戏曲成熟形态的首创者,所以被誉为“百戏之祖”。我就围绕国乐这个主题概念简单地说几点。

第一,今天,“梨园”一词是代指中国戏曲的,三百六十行,行行都有祖师爷,梨园行的祖师爷是唐明皇,这是昆曲确立的,与昆曲本是源于“梨园”音乐系统有关。

第二,沈宠绥记载:“昆山有魏良辅者,乃渐改旧习,始备众乐器而剧场大成,至今遵之。”这是指从魏良辅开始,南曲昆山腔开始有乐器,形成剧场规模,至今仍然遵守。简单的说,今天中国戏曲的乐队基本建制始于魏老先生,由他结合南北器乐之长构建起来。

当然,各个剧种自有其不同的伴奏乐器,连昆曲自身所使用的乐器打击乐也在历史的进程中发生变化,不是一成不变,但基本形式却绕不开。必须要说明一点,有些古老剧种也是南戏遗风,但是与昆曲不是一个体系,至今仍然带有着锣鼓伴奏的遗风,也相当好听。

今天的川剧五大声腔是“昆、高、胡、弹、灯”,而徽调起初的声腔来自于昆腔、弋阳腔,包括广东粤剧早先也是从演昆腔。

如果再要说一点,戏曲的行当“生旦净末丑”也始于昆曲。元明时期南戏的家门行当是“生旦净末丑外贴”,昆曲将“外”归到“末”,“贴”回归“旦”行,形成戏曲的五大家门。后来徽班京剧将“末”归入“生”,称为“生旦净丑”,这与京剧以老生挑班为重有关。

▲巾生 《牡丹亭》柳梦梅

上海昆剧团 黎安饰

昆曲没有经历过“角儿制”,只是角色制和文本制。在昆曲兴盛的时候,职业戏班都是“家班制”,由官宦富贵人家自己养。所以那会儿也没有今天所说的“角儿”、“腕儿”的说法。

第三,昆曲是中国传统文化的集大成者,是传统文化在明清时代,也是到目前为止最近的一次高峰呈现。

我前面已经说了,昆曲在文学上的高度,又说了它在音乐上的正统性。南宋遗风兼收北剧南戏之长,以此来演绎中国传统社会中的人生世态。更主要的是,昆曲一经问世,在文人士大夫阶层兴起了浩浩荡荡历时200年的文学运动明清传奇的创作,这是历朝历代的文学所无法比拟的传奇,它不仅有诗词、曲赋,更包含着古中国的历史人文。

今天这一讲为大家简单地介绍了一下我对昆曲的三点认知。那么,下一讲我们来聊一聊昆曲兴盛的原因。谢谢大家。

转发下面的海报

和更多人一起

分享国乐之美

文章作者

吴双

发表文章7篇 获得27个推荐 粉丝110人

上海昆剧团国家一级演员

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里