15.1 清至近代丨清朝帝王们的音乐爱好是什么?

作者:司冰琳

2020-07-08·阅读时长9分钟

三联中读的朋友们,大家好!我是司冰琳。前面的课程我们一起走进了先秦、汉魏、隋唐五代、宋、元明的音乐历史,了解各个时期音乐文化的特点。

接下来的两节,我为大家介绍中国古代社会的最后一个历史时期清代以及近代的音乐历史。因为课程的容量所限,无法全方位地展现这个时间段音乐历史的面貌,我会尽量在这个有限的空间里,结合我们课程的主旨,将重要的内容与大家分享。

中国音乐的时代变迁

我们先来回顾一下中国音乐的时代变迁。历史的发展是不以个人意志为转移的,即便孔子这样的“文化伟人”也不例外 ,他面对春秋时期“礼崩乐坏”的社会现实,发出“恶郑声之乱雅乐”的感叹,依然无法阻止俗乐的盛行与风靡朝野。

佛家讲“诸法无常”,求新求变始终是人类审美观念的重要法则 ,也是推动音乐文化发展的巨大动力,所以中国音乐一直在变化中发展着。音乐是一门时间的艺术,在没有规范的记谱法和录音技术发明之前,“口传心授”的方式所产生的必然结果是音乐的失传。尽管在民间,通过世代相传部分地保存着传统音乐的“火种” ,但由于音乐它无法凝固、无法再现的特殊性质,仍然挽救不了大批的音乐作品在历史上的消失。无论是《诗经》《乐府》的古老音调,还是《霓裳羽衣曲》等歌舞大曲、宋词元曲的面貌,都有着相似的命运。中国音乐始终在继承、在变异、在发展、在新生。

当代中国音乐史学家刘再生先生曾用“东、西、南、北、中” 五个字概括中国音乐几千年来在历史时空关系中流变的特点。

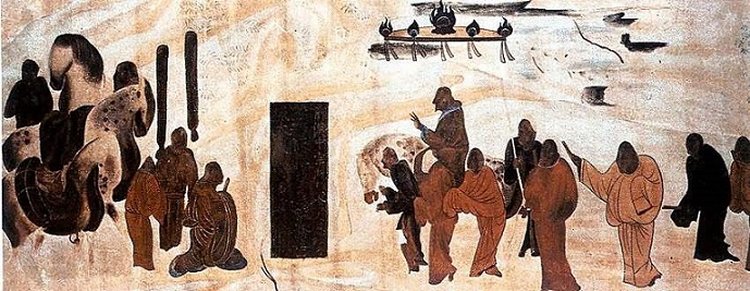

先秦时期中国音乐的特点是一个“中”字。这一时期的中国音乐在相对封闭式的地域环境中以中原地区为中心,黄河流域和长江流域为纽带的区域内生成发展起来,形成这一时期中国音乐以“五声”“八音”“钟磬乐”和“六乐”等为特色的古老音乐,历史上称作“华夏旧器”或者“华夏旧声”。汉代张骞出使西域,开辟了横贯亚洲的陆路交通线—— “丝绸之路”,中原音乐和西域音乐开始了双向性的交流,这一时期西域音乐的东渐,一大批西域乐器、歌舞、艺人源源不断地进入中原地区,至南北朝时更是大规模畅通无阻地传入中国,使得中国音乐的面貌为之一变,形成了以“东西”为轴心的格局。

▲张骞出使西域(敦煌壁画)

汉唐时期是中国音乐不同凡响的黄金时代 ,各个国家、民族的歌舞音乐荟萃中原,在多民族音乐并存的基础上造就了中国音乐崭新的时代特色,也形成了中国音乐新的传统,其深远影响波及日本、朝鲜等东亚、南亚各国。宋代以后中国音乐开辟了以民间俗乐为主流形态的时代,经历元、明、清三代 ,直至中国古代社会的结束。民间俗乐的音乐形态以戏曲音乐为其代表形式,以前中国人习惯将这种古典戏剧的表演形式称为“戏曲”,因为中国的古典戏剧始终和音乐有着密切的、不可分割的关系。

随着海上“丝绸之路”的开辟 ,经济发展的重心移向东南沿海一带,这一时期中国音乐形成了以“南北”为轴心的新格局,宋、金、元的北方杂剧,南方戏文,明清时期说唱音乐有北方的鼓词、南方的弹词,民族器乐中北方的“西安鼓乐”、南方的“泉州南音”等等,都体现着南、北分野的文化格局,南、北不同的音乐风格几乎无处不在。中国音乐就是在这样的时空流变中发展至今,形成了包罗万象、丰富多彩、自成一体的特色。

▲南宋《杂剧图》“对揖”

北京故宫博物院 藏

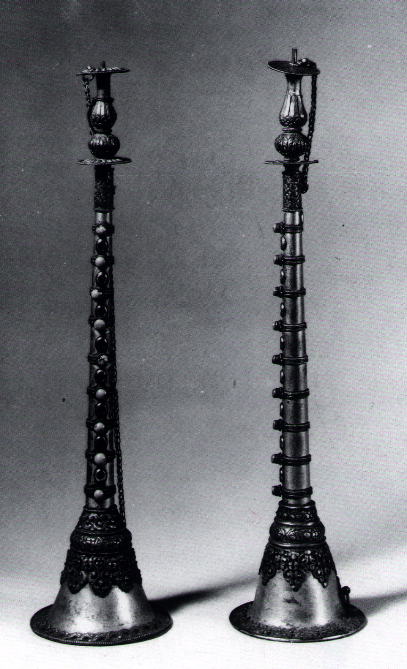

学习前面的课程,我们了解到中国的民族器乐艺术是历史上不同民族音乐文化在不断交流中逐渐定型的。除了钟、磬、琴、筝、笙、排箫等“华夏旧器”外,其余活跃在今天音乐舞台上的,大多数都曾经是外民族或者外国传入的乐器,比如东晋十六国传入的曲项琵琶、唐代的筚篥、五弦、羯鼓;宋代的奚琴;金元时期传入的唢呐;明末清初传入的扬琴等,它们都在漫长的岁月中不断和中原文化融汇,衍变成今天具有中国特色的民族乐器。至清代,器乐合奏与独奏艺术都获得极大发展,对今天民族乐器的面貌有直接的影响,中国器乐艺术迎来了一个以民族化为标志的历史新时期。

▲清代嵌银唢呐

中国历史博物馆 藏

每个民族都有自己独特的器乐艺术,它是表达一个民族思想情感极为重要的艺术形式。

两千多年前的孟子有句名言:“今之乐,犹古之乐也”,明清时期发展起来的许多器乐乐种至今仍然保存着古乐的面貌,有着令人难以置信的古老性,它们可以说是“中国音乐的活化石”。比如十番锣鼓、潮州音乐、泉州南音、西安鼓乐、智化寺京音乐、山西八大套等。这一时期器乐独奏艺术不断发展成熟,各类乐器如琵琶、古琴、三弦、唢呐、笛、筝等,名手辈出,源源不绝。这是得益于戏曲艺术的持续发展,促使很多乐器从为戏曲唱腔伴奏的地位逐渐向独奏艺术发展。同时,城市和乡村的各种节日庙会、游乐场所的兴盛,使得器乐演奏这个行业不断职业化,演奏水平也逐步提高。

下面,我们走进中国古代社会最后一个历史时期—清朝,了解有关它的音乐故事。

清代的宫廷礼乐有什么特色?

清代是我国历史上比较重视宫廷礼乐的朝代之一。它的礼乐建设成型于顺治朝、发展于康熙朝, 兴盛于乾隆朝。乾隆朝的宫廷礼乐,除了沿用明代的《中和韶乐》《清乐》之外,还有满洲、蒙古、藏、维吾尔等少数民族的歌舞和朝鲜、越南等外国歌舞。乾隆朝的宫廷礼乐可以说是清代宫廷音乐的典范,一直为其后清朝各时期所遵循。

雍正帝继位之后,听取了大臣们的建议,整顿宫廷礼乐管理机构,在雍正元年(1723年)四月下令废除山西、陕西地区乐户的户籍,将乐户归为良民,不再另立户籍。同时,雍正帝还命令废除京城教坊司的乐户,另选精通音乐的良人充当教坊司的乐工,从事演奏工作。从此,教坊司的乐人改变了户籍的性质,成为良人的正式职业。雍正七年( 1729年) , 又改教坊司为和声署。废除乐户制度是雍正皇帝缓和社会矛盾,稳定社会秩序等各项革新措施的一个组成部分,也是乐人管理制度上的一件大事。

▲《雍正朝服像》清代

北京故宫博物院 藏

从实际情况来看,虽然乐户的贱民身份被废除,但在其后的近两百年中,乐户的生存方式并未发生根本的改变。大量的乐户仍然是以音乐表演为生,历史上这样一个特殊社会群体,他们以家族传承的方式世代从艺,参与到各种演出活动中,虽然是不得已将乐器演奏、戏曲表演作为谋生手段,但却为传统音乐的延续和发展做出了重要贡献。乾隆朝在宫廷礼乐建设方面的主要贡献是设立专门的音乐管理机构——乐部。乐部设立于乾隆七年(1742年),负责管理宫廷的一切音乐事务, 太常寺中神乐观所负责的祭祀乐、和声署所负责的朝会乐、内务府掌仪司所负责的宴飨乐、銮仪卫所负责的铙歌鼓吹、前部大乐等都由乐部统一管理。太常寺的乐舞生, 每月在神乐观演练,每年春秋季的三月和九月, 又赴掌仪司预演一次, 由总理乐部大臣亲自考察验收。

清朝帝王们的音乐爱好原来是它?

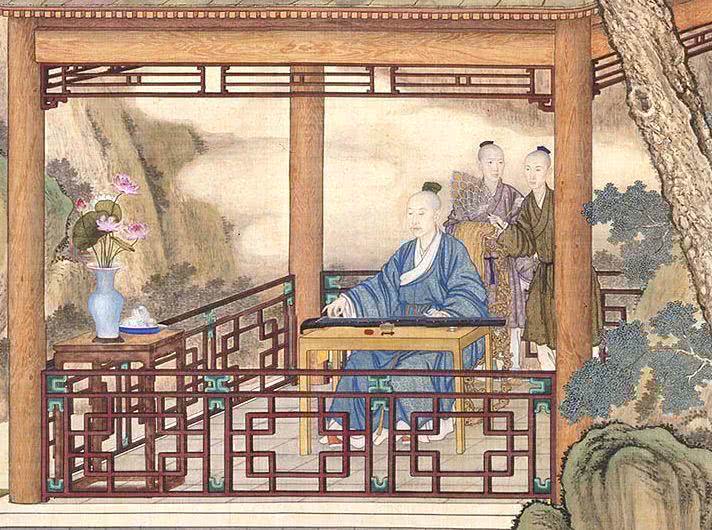

清代前期,弹奏古琴的风尚非常盛行。清朝的帝王们有着对古琴的艺术偏好。雍正、乾隆两位帝王都以爱琴而著称。史书中记载的雍正帝,是一个标准的工作狂,而政务之外的雍正,是一位艺术审美极高的人。闲暇时,雍正喜欢让画家们给自己绘制画像。流传至今的《雍正行乐图》由宫廷御用画家,意大利人郎世宁绘制。这套行乐图记录了一个真实的雍正皇帝,他化身各种身份,有弹琴的高士、采菊东篱的陶渊明、独钓寒江的老渔翁等等。由此我们看到雍正帝性格中幽默、轻松的一面,同时也展现出雍正的艺术趣味和审美喜好。乾隆帝自幼喜好古琴,故宫博物院藏《弘历观荷抚琴图》生动地描绘了他在夏日观赏荷花,抚琴弹奏的情形。画中乾隆帝身着汉装,临湖亭上,端坐在琴桌前,无论弹奏的姿势,还是左右手的手型都相当标准,一看便知出自名师的传授。

▲《雍正行乐图》(其一)清代 郎世宁

北京故宫博物院 藏

▲《弘历观荷抚琴图》清代 郎世宁

北京故宫博物院 藏

乾隆一朝对宫廷收藏的古琴进行过整理,他即位时,宫廷藏琴的状况继承自他的父亲雍正帝。雍正四年(1726年),雍正下令全面搜罗紫禁城、景山、畅春园等五处的古琴一百二十张,并将这些古琴辨识等级,挑选出“出等”及“有等次”琴,也就是音色上乘的古琴共二十一张。乾隆帝对这些传世名琴的关注始见于乾隆四年,此后经过陆续地调整,于乾隆十年(1745年)最终选定了二十四张头等琴,并在翠云馆为它们量身打造了安置的空间,这种陈设形式一直延续到光绪时期。也正是在这一年,乾隆帝以给古琴编号定级为契机,编撰了一部古琴图谱,其中有他的题诗、题词,画成彩页将二十四张名琴的信息著录其中。古琴家查阜西先生旧藏《乾隆御题琴谱册》,绘制精细,应该是乾隆十年所绘制的二十四张头等琴中的一部分。帝王对古琴艺术的爱好和重视,使得宫廷大臣、文人墨客们都纷纷效仿,极大地推动了清代古琴艺术的发展。

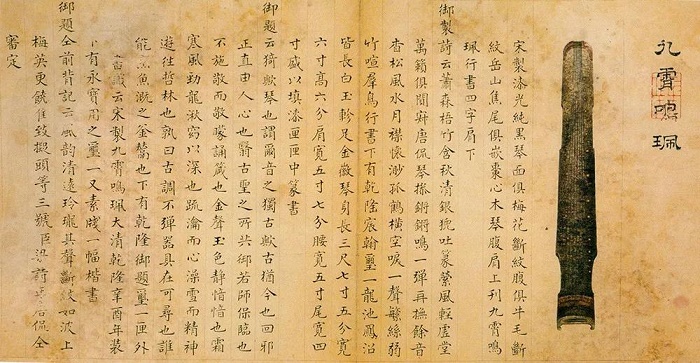

▲《乾隆御题琴谱册》内页“九霄鸣珮”

北京故宫博物院 藏

西方音乐如何传入这一时期的中国?

明清时期,中国历史上又一次出现大规模的文化交流,这股西学东渐的潮流使中西音乐文化不断碰撞与交融。

西方音乐传入中国有三个重要的途径:一是明清时期在与西方社会的交往中,帝王们对于西方音乐文化的猎奇。清代从顺治、康熙到嘉庆,对于西方文化艺术在中国的传播整体来说采取比较为宽松的政策,特别是清初期的几任皇帝,如顺治、康熙、乾隆在位时期,非常重视西方先进科学技术,广泛涉猎西方文化,大大促进了西洋音乐的东传。二是来华传教士的文化传播,音乐成为他们宣传宗教信仰的重要手段。明代万历年间意大利耶稣教传教士利玛窦来中国传教,在他献给明神宗朱翊钧的礼品中,有一架72弦的“西洋雅琴”,文献中称“铁弦琴”,其实就是欧洲的古钢琴。葡萄牙传教士徐日昇、意大利传教士德理格都是清代中西音乐文化交流中的重要人物。三是晚清以后出国学习音乐的留学生以及外籍音乐家来华的音乐交流。

康熙帝和他开创的清帝国“黄金时代” , 文治武功,颇有一番建树。在音乐的修养上,如果与音乐家皇帝唐玄宗相比, 稍显逊色。在文艺政策上, 也没有唐玄宗“升胡部于堂上”那种对于外来音乐开放包容的胆识与气魄。但是, 康熙帝对于外来音乐文化, 也曾表现出浓厚的兴致。他热心西洋音乐, 与清初最有影响的来华传教士南怀仁讨论西学,南怀仁向康熙帝推荐当时在澳门传教的葡萄牙人徐日昇, 成为清代宫廷研究西洋音乐的开端。

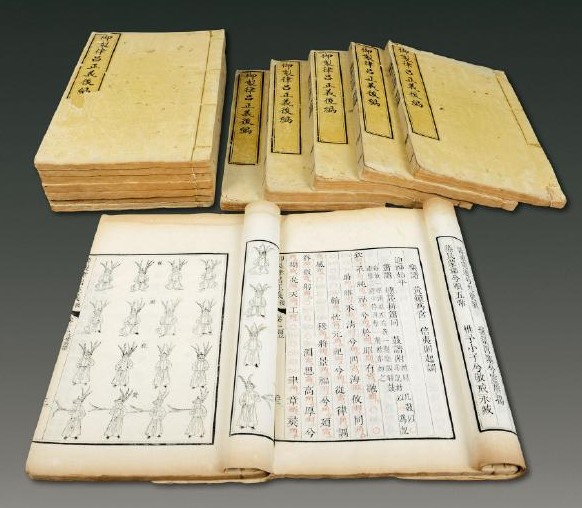

康熙、乾隆两朝编撰的乐书《律吕正义》, 是一部以乐律学为主要内容的音乐百科全书,分上、下、续、后四编,保存着丰富的明清时代音乐史料。其中续编《协韵度曲》,通篇讲的是西洋乐理。内容取材于传教士葡萄牙人徐日昇和意大利人德理格合编的乐书,可算是中国历史上最早系统地介绍欧洲乐理知识的著作。书中将西方音乐的常用语汇和中国传统乐理的宫商律吕词汇相联系,从中能看出中国人接受西方音乐文化之初在翻译西方乐理方面的尝试。后编成书于乾隆十一年(1746年)。主要记载清初宫廷礼乐、乐器、音乐制度等十类内容,还保存了当时满、藏、维吾尔、蒙古、朝鲜等民族的乐曲和乐器图。它的刊行标志着乾隆朝宫廷礼乐的最终形成,是具有里程碑意义的清代宫廷礼乐的经典。

▲乾隆11年《御制律吕正义后编》

北京故宫博物院 藏

朋友们,这一节我们概括地介绍了中国音乐的时代变迁与发展规律、清代帝王的音乐爱好与作为、中西音乐的交流等内容,下一节,我们将一起走近近代的音乐文明,了解那一时期的音乐面貌。

转发下面的海报

和更多人一起

分享国乐之美

文章作者

司冰琳

发表文章14篇 获得24个推荐 粉丝190人

首都师范大学音乐学院副教授

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里