帕格尼尼 (1782~1840)

作者:石鸣

2018-02-08·阅读时长5分钟

本文需付费阅读

文章共计2721个字,产生4条评论

如您已购买,请登录

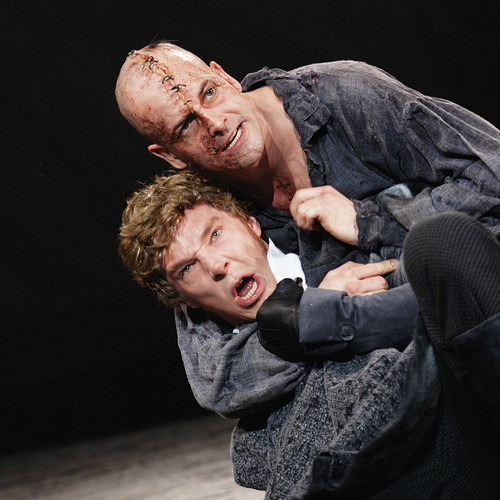

帕格尼尼儿时的画像

自小提琴在意大利诞生以来,意大利小提琴学派傲视欧洲两个半世纪后终至衰落,尼科洛·帕格尼尼是这一传统中最杰出的一位也是最后一位大师。毫无疑问他是个音乐天才,3岁学琴、9岁登台、12岁开个人独奏音乐会,演奏的曲目是自己改编的法国资产阶级革命歌曲《卡玛尼奥拉》的主题变奏曲。他学琴基本上是无师自通,他自己写道:“在练琴过程中,我不知道片刻的休息。我掌握了一些新的、迄今为止不曾有过的弓法和指法,使演奏既响亮又悦耳动听,这将令听众惊叹不已。”他曾求学于一些老师,比如帕尔马的“首席提琴家”亚里亚德罗·罗拉,后者听完他拉琴之后的反应是:“我还能教你什么呢?”这个时候的帕格尼尼,尽管天资出众,但年纪轻轻,尚未成为日后人们口中传诵的“怪杰”、“用情人的肠子做琴弦”、“与魔鬼交换了灵魂”的小提琴家。

要说前人对他有什么影响,或许对他直接影响最大的就是洛卡泰里(1695~1764)。1799到1800年,在第二次反法同盟和拿破仑的军队在意大利北部胶着的时候,小提琴演奏已经在意大利当地小有名气的帕格尼尼却从人们的视野里“神秘”消失了两年,再出现时,便已带着他最有名的、被誉为小提琴的“新约·圣经”的《24首随想曲》(“旧约·圣经”是巴赫的六首《无伴奏小提琴奏鸣曲和组曲》)。这部《24首随想曲》正是在洛卡泰里的《24首随想曲》的基础上发展而来。洛卡泰里或许是第一位致力于研究小提琴演奏技巧的作曲家,尽管巴洛克时代的小提琴琴颈和指板都偏短,不可能实现较高把位的演奏,持琴姿势为将琴靠在左胸胸口,左手无法获得解放,洛卡泰里还是在种种束缚之下写下了他对小提琴演奏的大胆设想,他的《小提琴艺术》在当时的条件下基本上是无法演奏的,因此写完之后就变成了“抽屉音乐”。帕格尼尼是真正理解了洛卡泰里这些作品的价值和意义的第一人,而他自己也正处于一个欧洲社会革新和小提琴演奏革新的时代转折点上。

19世纪的头10年,小提琴演奏中一种新的持琴法形成了,新的姿势和现今的演奏姿势很相似,最大的意义在于左手获得了自由,不仅可以完成较高把位的动作(比如十七、十八把位,比较一下,维瓦尔第现存的作品中没有一部要求的把位超过第八把位),也可以完成连续变换的双音、和弦、泛音、双泛音等等难度较高的技巧动作。从莫扎特开始,作曲家们往往在协奏曲的第一章之后,专门为小提琴写上一段华彩乐章,这段华彩便是演奏家展现个人技巧的最好机会。

文章作者

石鸣

发表文章2篇 获得0个推荐 粉丝121人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里