01 开篇 | “古建热”背后,中国传统木构的营造秘密与常见误区

作者:刘妍

03-20·阅读时长7分钟

“古建筑热”浪潮的兴起,存在哪些认知误区?

近年来,随着“古建筑热”浪潮的兴起,越来越多的人走进历史建筑的现场,沉浸于那些历经百年甚至千年岁月洗礼的古老结构。与此同时,“榫卯”技术,作为中国传统木结构建筑的技术代表、甚至作为中国传统建筑的文化符号,也一次次更是走上风口浪尖。然而,在这股热潮背后,大众围绕历史木构建筑以及榫卯的认知,也充满了重重误区。

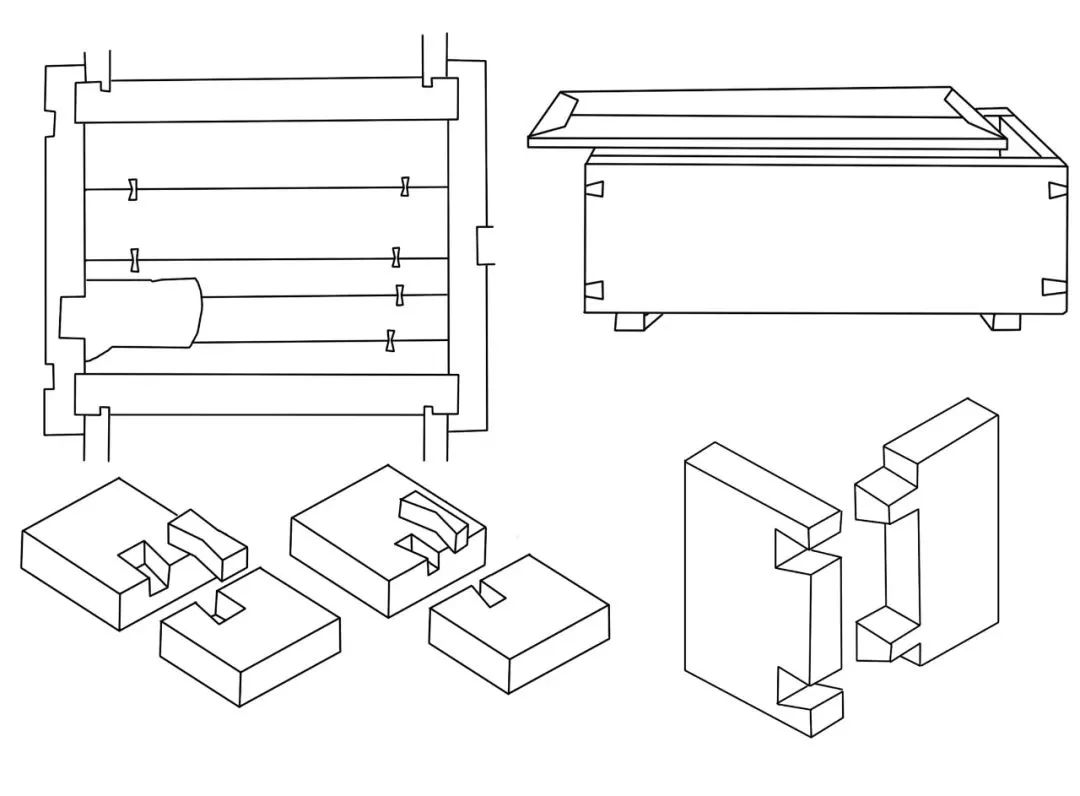

榫卯是木构建筑、器物中的节点形式。当两块木料相接,不借助其他属性粘合或连接材料(如胶或金属连接件),仅利用木料交接部位的几何形态咬合在一起,这种构造即称为榫卯。对于传统木构建筑,榫卯也就是构件连接的关键技术,就像我们膝盖之于整个人体结构一样,是木结构的“关节”。

这门课程,我将带大家进入历史建筑的“殿堂”,以建筑特征为表象,深入木结构建筑技术的核心要素——榫卯,并将榫卯作为一个透镜,去观察世界各个不同的建筑文明,在处理这种相似的技术需求、技术挑战的时候,他们或殊途同归、或各有千秋的技术处理。

在这门课中,我们将了解榫卯在木构建筑中的地位,它在中国不同的地域、不同的建筑体系里有什么区别,它在中国和欧洲、在中国和日本的相似与差异,以及最后作为一种传统的手艺,它在当下的现代建造体系当中是否还拥有未来。

▲蓟县独乐寺观音阁

今天的第一讲,我们先来讨论关于榫卯与中国传统木构建筑中一些常见误区。

误区1:我们经常听说,尤其在各种旅游景区,无论面对的是佛教、道教还是文庙、皇宫,经常听到导游说,这个大殿最厉害之处是没有使用一颗钉子,是纯用榫卯造成的。这种说法准确吗?

严格地说,这句话包含两重事实性错误:

其一,中国历史木构建筑事实上大量使用铁钉。主要用于小体量的结构构件,以及内檐装修即门窗、隔断,包括屋面椽板等等。早在唐代、宋代,铁钉就已经大量进入建筑的营造当中。北宋官方建筑法规《营造法式》中,就专门对建筑中如何使用钉子做出了详细的规定。所以,“不使用一颗铁钉”这一特征,必须严格限定在梁柱等主体承重结构上。

其二,中国工匠嫌弃的是铁质的钉子。但如果放宽到木钉、竹钉等销钉,那在建筑当中,尤其是南方民间建筑,是大量广泛应用的。

中国古代工匠嫌弃铁钉,至少有两个层面的原因:技术与文化。从技术层面讲,因为铁件容易腐坏,会生锈,绣层会剥落,就使得铁件和构件产生了松动,必须避免。在干燥的环境中木建筑可以矗立上千年,在湿润气候也可历数百年之久 ,但是如果用了铁钉这个结构可能数十年就朽坏了 。而纯粹使用木料制作节点,则从构造这一层面保障了结构安全。因此,在东亚建筑文明中,这种经验与策略,推动了榫卯技术的登峰造极,塑成了东亚木作中的职业尊严甚至执念,就是把榫卯、把不使用铁钉作为一种文化偏好。除此之外,这种好恶传统的形成,或许也与历史早期金属材料相对昂贵亦有关联。

误区2:榫卯是中国特有/首创的。

榫卯其实是当人类用木材盖房子、造家具,都会发展出来的技术。当人们面对雕刻一个木头不能解决的问题时,他就需要面对如何把木头连接起来。所以,当早期的人类建造最初的小窝棚,把树杈利用它们自身的枝桠卡在一起,就已经形成一种原始的、来自于自然的榫卯技术。在真正的榫卯发展之前,人类还可以用藤条、竹篾等软质的材质把木头绑在一起,这种绑扎节点一直到现代都可以在民间建筑中看到。

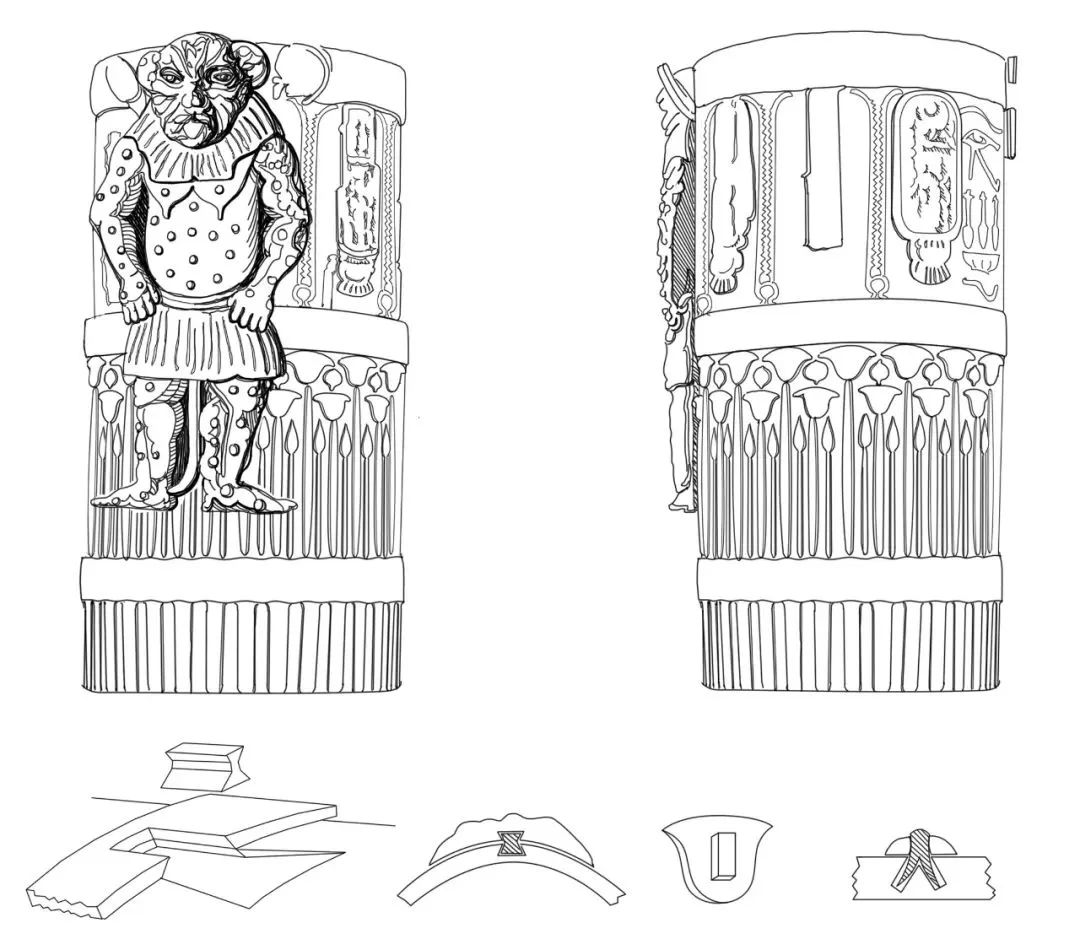

而进入新石器时代之后,人类迅速地就会用石器,石斧、石凿来粗加工木材,让材料更好地咬合在一起。不久前,《自然》杂志上发表了一篇论文,科学家在赞比亚一处距今47.6万年前的遗址当中发现了古代的木质结构,这个正交的木材就用工具加工成了简单的槽口卡在一起,这其实就可以视作是旧石器时代最早的榫卯了。进入新石器时代之后,当工具本身更加精细,人类的加工能力也就更加发展。在此之前,我们对于木构建筑、木构榫卯最早的公认的材料,在全世界范围之内,分别出土于中国和欧洲,时间是相近的。在中国是河姆渡遗址,新石器时代,距今大约七千年,在欧洲也是欧洲中部一些河沼地区的遗址。这两种遗存都是保留在沼泽地里,因为封在泥沼下面,与外界空气隔绝,木质材料得到了保存。此外在埃及的沙漠当中,在法老的陵墓当中也出土了大量的榫卯交接的家具、器具,有一些甚至不是用木头,是用象牙等其它的昂贵材料,但是使用了同样的构造。在我国战国时期墓葬考古中,也出土了大量榫卯木质品,包括棺椁、漆器等。

▲“阿蒙霍特普二世的盒子”(Box of Amenhotep II),古埃及阿蒙霍特普二世国王时期,约公元前1420年。筒体为雪松木,表面装饰由黑檀、橡牙制成,之间由榫卯连接(摹自:Singer, Charles, and E.J. Holmyard and A.R. Hall and Trevor I.Williams. A history of technology. Vol.1. Oxford University Press. 1954. 687)

中国建筑以木构而著称,和西方的石构建筑相对,但事实上只要有木材可用,欧洲民族用木头盖房子也是贯通始终的事情。我们经常说西方人用石头,中国人用木头,这个其实主要限定在像宫殿、教堂等这种宏大的纪念性建筑上,因为中国即便像这些重要的高等级建筑,也是使用木材来建造,在西方人看来,不用耐久、永久,所以使中国的木构形成一个更加抢眼的特色。但实际上普通人住的小房子,无论是乡村的民居,还是城镇的市政房屋,用木材或者一半的木构,用木头作框架,在全世界都是很常见的。因此毫不奇怪,在欧洲传统木结构当中,榫卯也是大量应用的。我们将在第四节课来展开中西方榫卯的差异。

即使在亚洲内部,虽然中国作为一个文化核心,向外辐射、输出建筑技术,但是并不能说榫卯是我们首创传播到其他地方的。在日本、韩国,无论木构技术还是榫卯技术,都同时有根植于他们本土的传统和接受中国文化的影响的交融。

2009年,中国传统建筑有一件值得纪念的大事,“中国传统木结构建筑营造技艺”列入了联合国人类非物质文化遗产代表作名录。随后第二年,2010年,韩国将他们的“大木匠与传统的木结构建筑艺术”同样申报了联合国非遗名录,当时国内引起了很大的讨论,社会舆论普遍认为是韩国在跟我们争抢。事实上,很多国家都有自己独立的营造技艺项目,比如2020年日本申报的项目,名字更加具体:“与日本木构建筑的保护和传承有关的传统技艺、技术和知识”。此外,在欧洲,法国也针对性地将“法国木构架中的划线传统”在2009年成功申遗。

这些不同地域之间的相似项目,其实更应该被理解为人类文明版途中的呼应,是相彰得益的关系,而不是竞争关系。甚至如果我们看一下我国内部,各项国家级、省级的非遗名录,就会发现许多地区、不同的少数民族,都有以自己的营造技艺为名的非遗项目,比如苏州地区的“香山帮传统建筑营造技艺”,北京故宫博物院申到的“官式古建筑营造技艺”;少数民族特色的木构建筑省份,譬如广西省、贵州省、湖南省不同县市联合申报的“侗族木构建筑营造技艺”、湖北湖南重庆联合的“土家族吊脚楼营造技艺”、四川凉山的“彝族传统建筑营造技艺”。许多省份、县市还有地区性的“某某地传统民居营造技艺”。这个“民居营造技艺”不一定限制在木结构,也包括木构、土构、砖构等其它更加丰富的材料建筑形式。传统技术,应该作为一种地域性文化而被认知,它的地域特性和差异性需要得到彰显。

▲正定开元寺钟楼建筑细部,部分保留着唐代建筑特点

误区3:把斗拱当作榫卯的技术的代表

这种联想可能是因为,一直以来,斗拱是被当作中国建筑的代表,榫卯也被当作中国建筑的代表,大家就自然而然的把二者连到一起了。但事实上,榫卯对于木结构真正的技术精髓,并不在斗栱。甚至可以说恰恰相反,纯从技术角度而言,斗拱是一种效率比较低的榫卯。关于中国建筑结构体系,以及斗拱和榫卯在其中的作用,我们将在第三节课详细展开。

第4和第5种误区是两种相反的观点:一种观点认为榫卯是中国古代匠师智慧的代表,是中国古代建筑的先进技术;另外一种观点走向了另一个极端,为了反对这种先进性的鼓吹,将榫卯贬斥为落后的技术。

这两种观点,其实都代表历史观的误区:将技术理解成一种线性发展,从落后走向先进;或者将技术理解成各个国家、各个文明之间的竞争,一定要争出你高我低,我先你后。从科学体系量化计算的角度,我们可以给技术的效率打分,做出评价,做出排名。

但我们到底应该如何理解榫卯?尤其在中国传统文化的语境当中。其实榫卯在帮助人们在建造房屋时到底要解决哪些问题?而在解决问题来实现我们的目标这一种更加综合的考量之下,力学效率、结构效率或者科学体系的评家,并不是唯一的任务,并不是唯一的指标。但实际上,技术就是文化,而文化就意味着不同的民族和人民,在不同的历史时期,顺应当时的自然条件、社会条件以及文化偏好,作出的带有自身特质的创造。所有的技术都是为了解决它在当下的问题,只有能够有效解决当下的问题,那就是顺应时代的技术。而当它和时代的需求产生抵牿的时候,它就会被改良,甚至放弃。

榫卯技术本身并不存在落后或者先进,而在于它如何面对所处时代的需求,以及一个地区、文化在那个时代的追求,是否和外界的标准产生了差异。当我们在说榫卯是先进或者落后的时候,本质上是在评判我们自身的建筑追求,是否优于或劣于外部的世界、或我们是否真正公平地认知了我们的传统文化。

一起探寻榫卯的世界

揭秘古建筑营造之谜

文章作者

刘妍

发表文章6篇 获得0个推荐 粉丝3人

建筑历史学者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里