1.2 款式 | 秦汉:大一统下的衣冠风貌

作者:陈诗宇(扬眉剑舞)

07-30·阅读时长5分钟

三联中读的朋友们,大家好,欢迎收听“给国人的非遗文化课”之服饰专题中国古代服饰小史,我是服饰史学者陈诗宇,我多年来一直从事和古代服饰研究复原以及工艺调研相关工作。在这一小节里我和大家聊一聊,到了秦汉时期,中国服饰在大一统背景下的新面貌。

秦汉时期在传承商周服制的基础上,确立了一整套服饰制度,成为大一统王朝等级礼法制度的标识,其中冕冠、进贤冠、法冠、武弁大冠等等官服制度,到了东汉得到了确立,成为身份品级和官职的表征。在日常服饰层面,深衣成为两汉时期最流行的男女着装。那到了东汉后期以来,女性襦裙装也逐渐普及,成为后世女装的基本样式。

冠冕堂皇

首先是更加明确而丰富的冠冕制度。公元前221年,统一了六国的秦始皇,不仅“书同文,车同轨”,还将各国的冠帽款式收为己用,分赐给不同的官员类别佩戴。除了礼服所用的冕冠之外,后世沿用最久的其他几类冠帽,都和这次事件有关。其中就有几种最重要,并且沿用最久的冠式值得一提:包括执法监察人员所带的法冠、武职人员所带的武冠,以及文职人员所带的进贤冠。

法冠又称之为“獬豸冠”,来自于楚国的王冠。“獬豸”是传说中一种带角的神羊,它能够分辨是非曲直,见人相斗时便“以角触邪恶无理者”。据说,楚文王曾经捕获到獬豸,并且模仿它的造型,做成带角的獬豸冠。当然,更加可信的说法是:楚人源自于羌,羌也以羊作为图腾,所以楚王就比较喜爱戴角冠。秦始皇将楚王的王冠赐给执法的御史,恰好也符合獬豸公正的象征意味。

赵国的王冠,被秦始皇赐给了他的近臣侍中,也就是他的近侍。它的样貌跟楚王的角冠大相庭径:细而稀疏的“繐布”如笼一般加在头巾,所以也称笼冠。不仅如此,喜爱“胡服骑射”的赵武灵王还在冠帽上装饰有“金貂”,也就是附蝉金铛,还有貂尾,颇有异域风情。赵国在这个靠近于北边胡人的区域,北土多寒,用貂皮可以暖额,所以在冠上饰貂的做法就很可能来自于当时的胡俗。这种用貂装饰冠帽的风俗,还衍生出了一个典故。在西晋赵王司马伦时期,他滥赐官爵,导致了每次在朝会时,“貂蝉盈座”,到处都是头上戴着貂尾的高冠,以至于貂尾不够,还需要用狗尾来代替,所以当时人就讥讽到说“貂不足,狗尾续”,这个就是我们后来“狗尾续貂”的由来。或许,正是因为貂尾、金蝉源自于胡服骑射的传统,所以从秦汉开始,它也被当作武职人员的冠帽,也就是武冠,那也有了新的象征的意味——金蝉取“坚毅、高洁”的意思,貂又有“内劲悍而外温润”之意。不过到了后来,因为它靠近天子,它的地位也越来越高,到了后世就成为了高官公侯的专属冠帽。

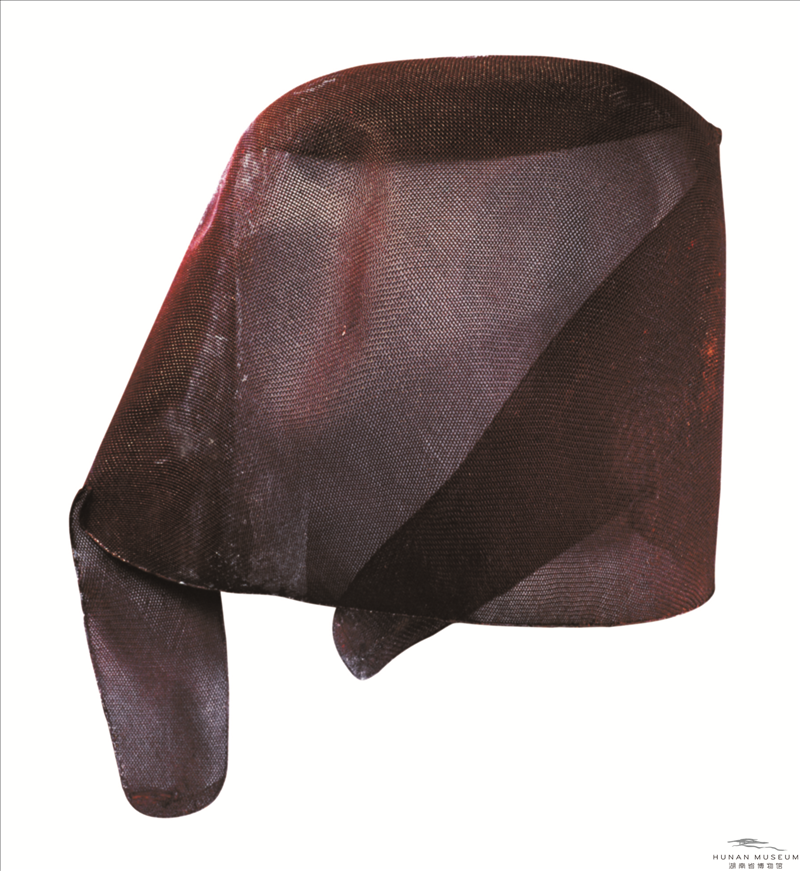

西汉 漆纚[xǐ]冠 长沙马王堆三号汉墓出土 湖南省博物馆藏/图

西汉 漆纚[xǐ]冠 长沙马王堆三号汉墓出土 湖南省博物馆藏/图

还有一种进贤冠不得不提。它是文职人员所带的文冠。《后汉书·舆服志》中称进贤冠本是古时“文儒者之服”,所以就被当做文职官员所戴的“文冠”,文官有向朝廷进荐贤才的职责,所以名之“进贤冠”,也是中国古代沿用时间最长、影响最深远的冠帽品种之一。冠下有“帻”,“帻”是一种用黑色布帛制成的头巾,也就是包头布,作为冠的衬垫。而它最重要的一个特征,便是冠上有“梁”,而且“梁数随贵贱”,汉代有三、二、一梁,形成了一个原始粗略的等级差异。后世随着君臣等级差异的加大和细密化,梁数也在不断增加。官员们的梁数升级细化为七等,而皇帝的通天冠梁数甚至一度多至二十四梁。于是,宋明便干脆直接称进贤冠为“梁冠”了。

印绶的权威

在礼服身后还有垂着一条用彩色丝线织成的带子,称之为“绶”。我们今天说到绶带,大家一般会想到礼仪小姐身上斜披的彩带,但是这种披法其实来自于西方的绶带传统,中国人所称的“绶”最早是用来挂我们的印的。我们知道,在秦汉包括先秦以来,当时的文字书写在简牍当中,简牍相对来讲是比较窄的,简牍合拢之后需要用印去盖上,封泥,所以当时的印章尺寸比较小,大概只有一寸见方,需要随身佩戴,也是身份的重要象征。它容易丢怎么办?就需要系上一根长长的丝带,丝带会露在外头,所以它的色彩、长度也就成为了身份品级的象征。

也正因如此,绶带就成为了权力的一个最重要的象征物。如果有谁“解印绶”,就意味着他的官职被免掉了。那就像新莽末年,商人杜吴在未央宫的混乱之中杀死了王莽,他做的第一件事情就是“取其绶”,也就是把他的“绶”给解下来,等其他军人赶来之后,首先做的第一件事情就是问杜吴:王莽的绶带在哪里?查看确认之后,才“分裂莽身”,确认了他的身份。在两汉时期,这类故事非常多,可见当时人的观念当中,印绶对于权力的象征意味有多大。东汉以后,随着造纸术的成熟,印玺就可以变得越来越大,不必再随身携带,放在印匣存放在官府当中,但是绶带依然还保留在礼服之上,成为了一条具有装饰性的织物,上头的色彩、纹样也就进一步成为相应身份的象征。

曲裾与直裾

西汉服装延续了战国以来的款式,以深衣制为主,也就是我们前面提到的上衣下裳分裁,并且相接缝合的长衣,还加以缘边,交领、右衽、长袖。在西汉前期,有一种曲裾式的深衣,衣襟向右接成一个长长的三角,并且绕到身后,形成一种曲裾绕襟的效果,整体绕转程度很大,从出土的陶俑、还有图像中可以看到,绕襟的程度甚至可以达到好几圈,其外还可以罩以窄缘的单衣,这也是西汉早期比较具有时代特色的一种服装款式,可以突出身材的婀娜和纤细。

至于为什么会出现这样的流行?我们推测有这种可能,像在先秦至秦汉的服装,中国人的裤子是以开裆为主,当时还没有出现合裆裤,所以对于内衣的遮蔽是非常讲究的,所以当时的深衣都是不开叉的。我们在穿着的时候也希望它遮蔽得更严实一点,再加上丝绸是相对比较柔软的,我们把衣襟向后拉伸的过程当中,是容易能够拉成一个尖角,尖角出现以后,大家也感受到它特殊的美感,也能够把我们的身形包裹得更加婀娜,所以在西汉早期就形成了这样越拉越长,以及绕襟的层数越来越多的特殊的曲裾绕襟的款式。

在湖南长沙马王堆西汉辛追夫人墓当中出土了一批服装,其中大多都是曲裾的款式,身上采用锁绣的绣法,绣出当时流行的信期绣、乘云绣、长寿绣等著名的品种。从帛画和陶俑当中看,当时的贵族女性头上还会插戴各种步摇,因为步摇上有垂下各种五彩的金叶、珍珠、玉石,走路的时候风姿摇曳而得名。

▲直裾素纱襌衣,现藏于湖南省博物馆

此外在马王堆西汉墓当中还出土了另外一类服装,就是直裾类的深衣,下摆部分就不再绕襟,而是垂直裁剪,衣裾在身侧或者身侧后方不做绕襟。这两种款式在西汉前期都非常流行,但是到了西汉后期以来,逐渐以直裾式为主,也是逐渐成为中国历史上男装的主要款式,也就是所穿的袍服。到了东汉后期,女装有了一个重要改变,上襦下裙式的服装逐渐成为主流,并且奠定了后世近两千年来汉族女装的基本款式。一直到明清时代,汉族女性依然还是下边穿着一件马面裙,上面穿着一件上衣,“两截穿衣”也是汉族女性女装的最重要的特征之一了。

开启一场服饰的漫游之旅

感受古人时尚潮流变迁史

文章作者

陈诗宇(扬眉剑舞)

发表文章3篇 获得0个推荐 粉丝3人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里