我们为什么爱咖啡馆

作者:徐菁菁

2019-05-08·阅读时长9分钟

本文需付费阅读

文章共计4874个字,产生108条评论

如您已购买,请登录

东京蓝瓶子咖啡南青山店店内

摄影/霍城

魔力空间

4月初的一个下午,我结束采访走在鼓楼大街上。北京的春风吹得人凉飕飕的,我的身体突然热切地呼唤一份温暖、松软、甜腻的松饼。一年以前,我常在附近的一家咖啡馆写稿。毫不犹豫地,我拐进了这家咖啡馆,直奔我的“专属”座位而去。不过,座位上已经坐了一个人。而我居然认识他。我的同事张星云正正襟危坐地在笔记本电脑上敲着字。

这个城市里有超过两千家咖啡馆,但我们的相遇绝非偶然。首先,我们需要一家咖啡馆来写稿。如果不是截稿日迫在眉睫,在家办公往往意味着一事无成。如果有其他人在——“天哪,电视机的声音太吵了!”“他/她在厨房里干什么,有什么好吃的?”“现在安静了,是睡着了吗?我也有点困。”而如果是一个人在家,当你打开空白文档的时候,你总会发现:是时候清理一下电脑键盘了,桌子上也有些灰,地板上的猫毛该处理一下,沐浴液没有了,上淘宝买一个吧,等等,这件衣服看起来也不错……这个时候,站起身来换身行头,奔赴几公里外的一个咖啡馆几乎等同于焚香沐浴,是一种虔诚的仪式,落座的那一刻整个人都回了魂。是啊,如果不能在这儿完成几千字,怎么对得起这一趟奔波呢。

有研究显示,70分贝的噪音最利于从事创意性的工作。一个名叫coffitivity.com的网站专门给去不了咖啡馆的人播放咖啡馆特有的背景声。但在我看来,更重要的是咖啡馆给我们提供了“观众”。心理学的社会促进效应(Social facilitation)认为,共同工作或有其他人旁观会提高人们的工作效率。在咖啡馆,葛优瘫没了硬件条件。当身边的人看上去都在认真工作和阅读的时候,抱着笔记本的你我也不大好意思游手好闲。而咖啡馆的另一大妙处在于,它不像卧室和家那样令人慵懒,又不像办公室那样过于正式,使工作也有了一些轻松惬意的味道。

既然同样是为了写稿而来,我们对咖啡馆,乃至座位的要求自然高度趋同。这家咖啡馆简约的工业风装修和老北京院落的建筑格局令人感到放松;空间宽敞,邻桌之间不会相互打扰;方形的桌子足够大,能够舒服地摊开电脑和参考书;菜单上的饮品和食物种类丰富;服务员和蔼可亲,会勤快地给顾客添水;一个总是有手纸、总是整洁的卫生间对于长时间逗留的人来说也很重要。咖啡馆有一个中间庭院。我们不约而同选择的座位恰好位于庭院边上连接前后两间平房的宽敞走廊处,有一点偏安一隅,又不太过偏僻。我可以埋头写我的稿子不被打扰,而当我感到疲倦的时候,抬起头来就能透过落地窗看到整个中庭。庭中老树荫荫,四季光阴皆在于此,瞬间就让人惬意起来。张星云更是把咖啡馆开发成了生活空间延展的据点。工作了一整个白天以后,他会把包存在店里,直接去附近的什刹海跑个步,或者赴约和朋友听一场脱口秀,再回到咖啡馆里来工作到夜深。

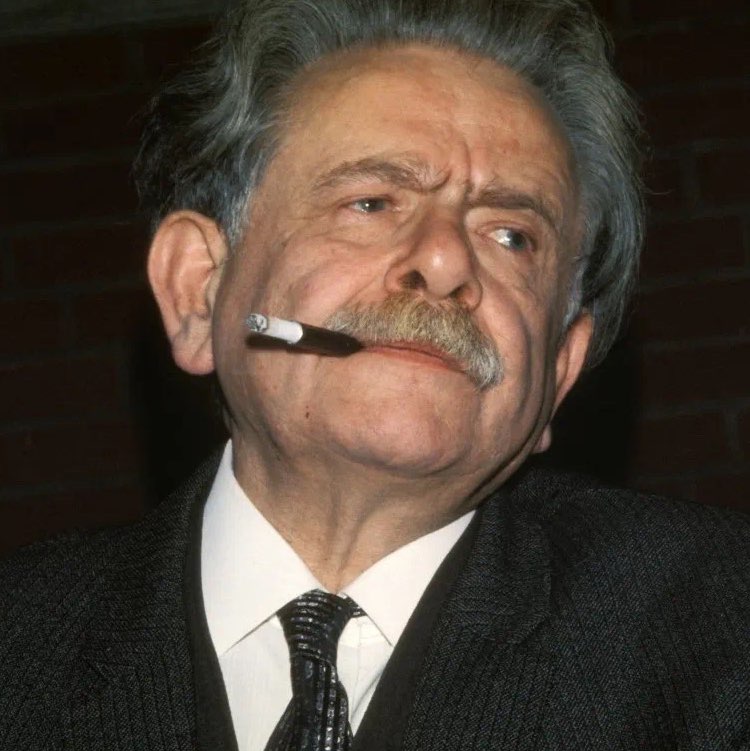

位于东京筑地市场的“爱养咖啡”已经有近百年的历史

我们对在咖啡馆工作上瘾,其实还有另外一层原因。写作本身是极其孤独的,尤其是长时间独自在家写作。我们想要摆脱这种孤独,又不希望被打扰。对这种微妙的心态,奥地利小说家阿尔弗雷德·波尔加(Alfred Polgar)有句绝妙的评论:“咖啡馆里大部分的人,对世人的厌恶与对世人的渴望同样强烈,想要独处,却需要有伴来独处。”

在咖啡馆,每个人守着的一张小桌都是一方小小私域,但你又能够随时与周遭发生奇妙的化学反应。我想,这大概是写作的人们都爱咖啡馆的原因之一。在《流动的盛宴》里,海明威描述过自己在圣米歇尔广场咖啡馆里工作的情形。当他从自己的创作中抽离片刻,抬起头来:“一个少女走进咖啡馆,独坐在靠窗的桌旁。她很美,脸色鲜润……我看着她,她撩到了我,让我兴奋起来。我希望可以将她写进故事或其他哪里……”而当作家低下头去继续写作,很快又沉浸于内心的世界:“故事自行恣肆推进,我简直都跟不上。”每次抬头,或削铅笔时,海明威都会注视那个少女,陷入想象与创作的兴奋之中:“我想:我看到你了,美人,你现在属于我了,无论你在等谁,无论我是否还能再见到你。你属于我了,整个巴黎都属于我,而我属于这笔记本和这支铅笔。”

有时候,无须一个特殊的人,空间本身就有魔力。上海女作家陈丹燕多年来一直旅行,她的许多写作、思考和阅读都是在异国他乡的咖啡馆里完成的。她告诉我,她印象最深的咖啡馆是在德国临近波罗的海的一座小城里。在奔赴下一站荷兰之前,她有几天在小城逗留。临近冬天,下午三点天已擦黑。又逢下雨,道路泥泞,街上空无一人。闲来无事,当地的朋友把她领到一个咖啡馆。咖啡馆是由一间小剧院改建的。人们去德国各地搜集被拆掉的剧院的旧物:桌椅、装饰画、节目单,乃至杯盘,把它们变成了这个咖啡馆的陈设和用具。他们还做了一本书,记录了所有这些东西的来历。咖啡馆所在的这个小剧院从前会上演木偶剧,使用的是真人大小的木偶。陈丹燕坐下来喝咖啡,她身边的椅子上就坐着这样的一个木偶陪着她。“你一进去就知道心里有什么东西被唤醒了。一百多年以前的舞台、幕布以及所有充满时光痕迹的东西,那种戏剧和幻想的气氛没有消失。”在这个咖啡馆,陈丹燕完成了自己很重要的一整套书的构思。

文章作者

徐菁菁

发表文章143篇 获得31个推荐 粉丝1767人

《三联生活周刊》资深记者。写字是为了满足好奇心。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里