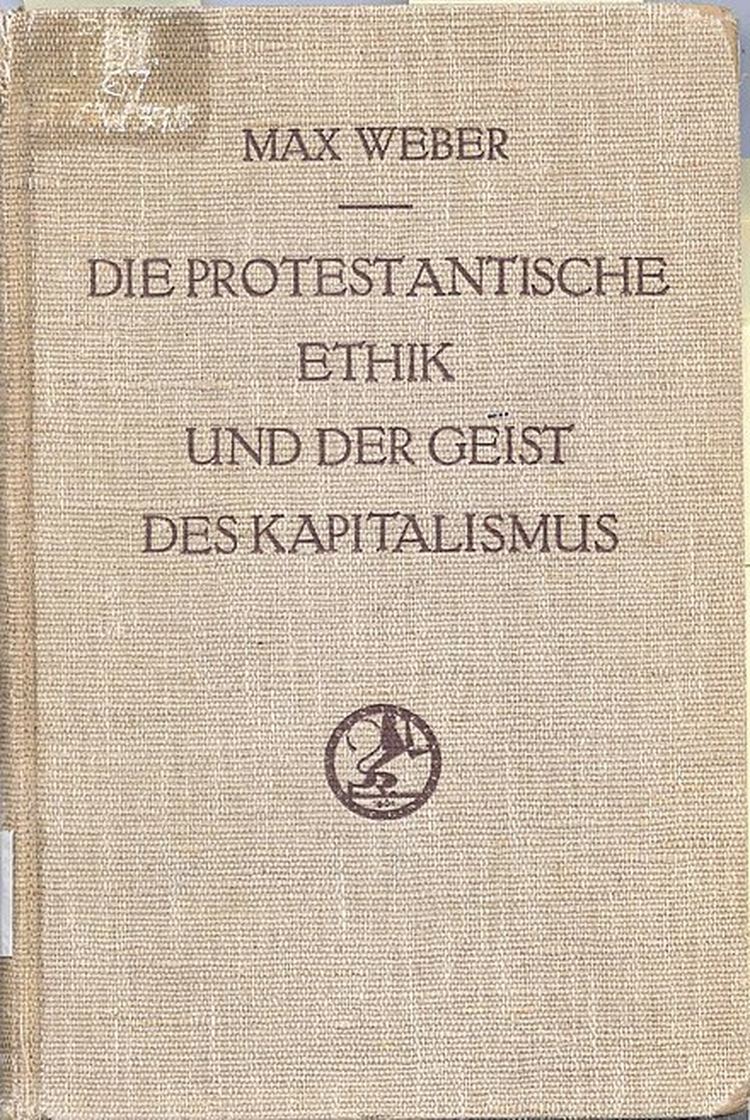

8.3 马克斯·韦伯 | 分析的起点:社会行动马克斯·韦伯

作者:郑戈

2019-10-07·阅读时长6分钟

上一节我们说了韦伯作为“欧洲之子”的自我定位及其理论意义,这一节我将为大家讲讲,韦伯整个社会分析的起点,也就是“社会行动”。

十九世纪的社会科学基本上是在套用自然科学的研究方法,试图创建一种“社会物理学”(孔德语)。在今天看来,这种忽视人类精神世界的研究方法不仅是缺乏吸引力的,而且是不可行的。另一方面,以狄尔泰(Dilthey)为代表的德国“文化科学”传统则强调以“价值”(value)为要素的人类文化的重要性,并且主要用历史的方法去发现这些“价值”。新康德主义哲学家李凯尔特(Rickert)正式区分了自然科学的研究方法和文化科学的研究方法,认为两者绝对不可混同。但他本人并未发展出出一套系统的文化科学研究方法。李凯尔特的思想对他的朋友 马克斯•韦伯深有影响,但后者并不满足于区分“事实”(facts)和“价值”(values)的世界,而是在李凯尔特止步的地方继续前进,致力于发展一套研究 “价值”的“科学”方法。

韦伯把人的“社会行动”(Soziales Handeln)作为其研究对象的基本单元,他的研究既注意“社会行动”的可观察到的外部表现,又关注“社会行动”的主观意义(Sinn)。实际上,他之所以选择“社会行动”作为基本的研究单元,就是为了在承认人的主观价值的基础上打破“应然”和“实然”、“事实”和“价值”、“主观”和“客观”的二元对立。他既不同意实证主义把人类行为化约为可观察的外部表现的做法,也不赞同完全回到人的主观世界、进行没有任何验证标准的“思辨式”研究。也就是说,他的研究方法综合了、或者至少可以说是试图综合客观性的“说明”(explanation)和主观性的“解释”(interpretation)。他所首创的 “理解社会学”就是这种研究方法的具体应用。

用他本人的话来说:“社会学是一门科学,其意图在于对社会行动进行解释性的理解,并从而对社会行动的过程及结果予以因果性的说明。”韦伯还指出,对主观意义的解释也象所有科学的观察一样,需要追求“确证”(Evidenz)。这一点使他区别于新康德主义者。而他紧接着又指出:“理解的确证”可能是“(a).具有理性的性质(因而具有逻辑特性或者具有数学特性);或者是(b).具有感觉上可以重新体验的特性(感情的、艺术领悟的性质)。”在这里,(a)可以看成是实证主义方法的体现,而(b)则又具有“文化科学”方法的特性。因此,韦伯显然是在进行一种“新的综合”。那些认为韦伯是一个“新康德主义者”或者是一个“实证主义者”的观点都是错误的,或者至少可以说是片面的。

在此基础上,韦伯总结出社会行动的四种类型:(1)工具合理性取向的行动, 即:行动是为了达到某种目的,为此,行动者根据自己对环境中的客体和其他人的行为所作的预期来选择和调整行动的方式和手段;(2)价值合理性取向的行动,即:行动者之所以进行某种特定的行动,是因为相信该行动具有某些伦理的、审美的、宗教的或其它方面的价值,而不是为了这些价值之外的其它目的;(3)情感取向的行动,即:行动由行动者的特定情感或感触状态决定;(4)传统取向的行动,即:行动由根深蒂固的习惯决定。韦伯并没有号称这四种类型涵盖了所有的行动取向,他为其理论留下了充分的发展空间。不过,这四种基本的行动类型毕竟为他的进一步分析打下了基础。

韦伯认为,人们的社会行动总是与他人相关,而所谓社会关系正是指多个行动者彼此考虑对方,并以此确立彼此联系的行动。社会生活基本上就是由错综复杂的社会关系交织而成的。为了使社会生活呈现出一定的稳定性,人们需要对他人的行为作出预期,而使预期成为可能的一个基本条件就是:人们的社会行动具有某种反复出现的固定模式。

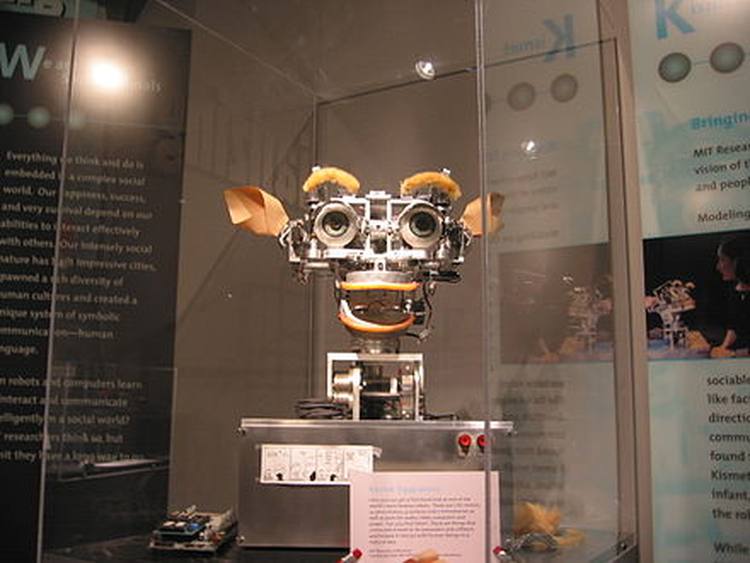

韦伯认为,从人类生活秩序的角度来看,基于对外在后果的预期和计算而采取的工具理性型社会行动逐渐成为主导性的范式。这正是如今的信息技术革命的认识论和社会学基础。人工智能的认识论基础是“认知可计算化”,在人工智能技术的几大流派中,符号主义试图用符号-逻辑演算来模拟人类大脑的认知和决策过程;连接主义(又称神经网络学派)试图通过人造神经网络的并行计算来建构大脑;而行为主义者则试图通过遗传算法进化出人工大脑。它们的基础假设都包括:(1)大脑是人类认知和智能活动的载体;(2)认知和智能活动是一个物理-化学过程,其机理主要是神经元之间通过分泌化学递质和释放电子来完成的信息交流;(3)图灵机可以模拟任何物理-化学过程;(4)通过分析和处理真实人类世界的行为数据可以用机器来模拟人类的认知和决策,反过来,通过研究虚拟世界各种人工智能的详情可以把握真实世界人类认知和智能活动的基本结构和过程;(5)一切认知和智能活动的复杂系统都可以通过各个组成部分的动态行为和整体交互作用来解释(整体主义的还原主义假设)。

认知可计算化,人脑功能最终可以用计算机模拟,这一认识论不仅被许多计算机专家所接受,而且得到来自脑科学家的佐证。主流的脑科学家相信,人脑是由一千亿个神经元构成的,神经元之间的连接方式决定了我们的所思所想,除了神经元之间的物理通讯机制(放电)和化学通讯机制(分泌递质)之外,我们找不到任何自我意识或灵魂存在的依据。既然如此,人类思考的过程最终可以用算力越来越强大的计算机来模拟和取代就不是天方夜谭,而是技术发展的必然结果。比如,目前任教于普林斯顿大学的韩裔科学家承现峻在他影响甚大的《连接组》一书中写道:“据我所知,没有任何客观的科学证据来证明灵魂的存在。人们为什么相信灵魂的存在?我怀疑宗教是唯一的原因”,“你的身体和大脑与人造的机器并没有本质的区别。”脑科学和计算机科学的结合一方面会使用机器/算法取代人脑的技术(人工智能)得到快速发展,另一方面也会使借助算法来影响和控制人类行为的技术侵蚀法律的领地。

去年曝光的大数据分析公司“剑桥分析”利用8700万Facebook用户的帐户信息帮助特朗普竞选团队量身定制地投放政治广告从而帮助特朗普在2016年美国总统大选获胜的新闻,便是一个“算法统治”的鲜活例子。如果韦伯活在当下,他对于这种现象一定不会感到奇怪,反而会认为这是现代社会总体理性化进程的必然结果,呈现出了理性化的阴暗面。他也不会反对施特劳斯对现代人生活处境的这种概括:“零售的理性,批发的疯狂”。因为韦伯在其方法论论文和关于“志业”的两篇演讲(《学术作为志业》和《科学作为志业》)中,明确指出:理性化的知识体系(科学)只能帮助人们在给定目的的前提下寻找实现该目的的最优手段,却无法帮助人们寻找目的。科学知识只能完成以下任务:1.明确呈现出各种对立价值的核心要义;(2)抱着评价意图推演出采取某一价值立场必然导致的选择结果;(3)确定行动的实践后果,这样做的时候充分考虑,a)实现某一目的的手段是多样的;b)哪些附带性的以及不可欲的后果是难以避免的。在科学祛除巫魅的时代,人们的价值/目的选择毋宁说是一个“在虚无中创造意义”的过程,缺乏可靠的“星与罗盘”。

好的,本节内容就讲到这里。本节音频中涉及到的内容和图片可以到文稿中去查看。下一节我将为大家介绍:韦伯如何从社会行动的类型学推演出权威类型。

如果您喜欢本讲内容

可以随手保存下方海报

分享至您的朋友圈

文章作者

郑戈

发表文章14篇 获得23个推荐 粉丝95人

上海交通大学凯原法学院教授,上海高校“东方学者特聘教授”

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里