5.3 古琴 | 为什么听古琴音乐有种余音绕梁的感觉?

作者:林晨

2020-03-11·阅读时长6分钟

三联中读的朋友们,大家好!欢迎进入《听吧!国乐》音频课。我是国家级非物质文化遗产项目古琴艺术代表性传承人、中国艺术研究院音乐研究所的林晨。这一节,我们来聊聊古琴的“音韵”,也就是古琴的音乐之美。

古琴的音质与琴器密切相关?

这两天我看到宗萨仁波切说了这样的一句话,他说:“我个人真的非常喜欢古琴,它真的太棒了,它能把人带到远方”,我想他分享的感受和很多人形容的“古琴有一种余音绕梁”的感觉很相似。那么,为什么古琴音乐会给大家这样的一个感觉呢?我觉得,首先和古琴的乐器特点有关。之前我们已经聊了很多有关琴器的内容,但那些内容主要是和乐器史、文化史有关的。今天我们要说一说和古琴音乐、古琴演奏方式相关的一些琴器内容。

▲ 宋琴“奔雷”

北京故宫博物院 藏

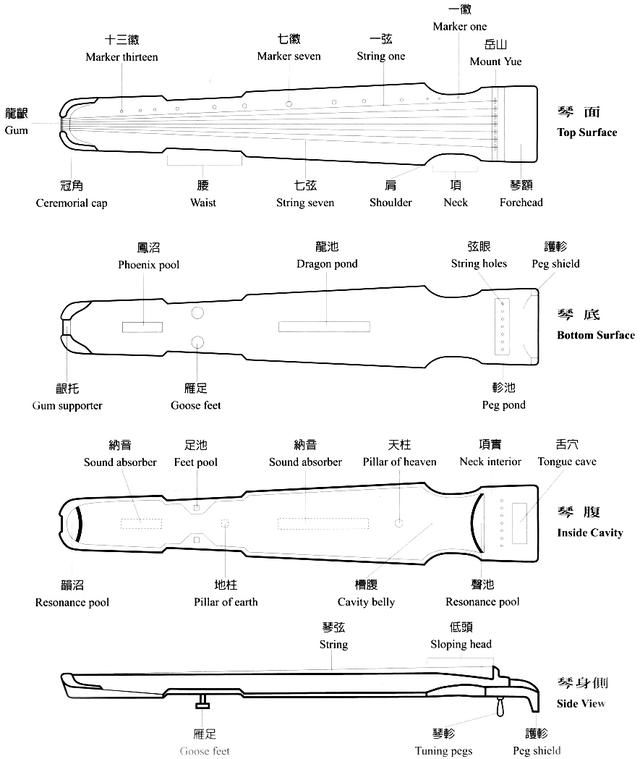

古琴的音质特点与琴器的构造密切相关。古琴是由面板、底板胶合而成。这样就形成了槽腹,槽腹类似我们常说的音腔。在古琴制作的中最复杂的就是挖槽腹,槽腹挖的成功与否直接关系到古琴音色。古琴还有一个部分叫纳音,什么是纳音?就是龙池、凤沼中两块微微隆起的部位,古琴余韵悠长的特点就和它有关。另外,一些古琴配件如岳山、雁足天地柱、龙龈都影响着古琴琴体振动。

▲ 古琴各面名称

这些配件大都以紫檀、红木这样的硬木制成,因此古琴的音质非常坚实。我个人并不是很喜欢用玉石、象牙制作的配件,这类材质的配件会影响古琴音色。我的单位收藏的明琴“小递钟”的岳山、雁足都是用象牙制成,非常名贵,但象牙配件也影响了琴体的振动,因此小递钟的余韵不长,所以演奏它时,我们大都会选择一些韵少的琴曲来弹奏。

▲ 明琴“小递钟”

从以上内容来看,我想大家可以明白古琴能成为这样一个“声韵并重”的乐器是和它乐器的构成密切相关的。如果按照文化的角度来看,古琴是一个集天地之灵器的“圣人之器”,但如果从演奏的角度看呢,古琴每一个部分都是宁静、深沉、悠远这些我们感知到的声音特质的重要组成部分,都是为了声音服务,没什么神秘的地方。

古琴的音质有哪些特点?

说完琴器的特点导致了古琴音质的特点,下面我们来聊一聊古琴音乐的特点。

我们已经知道了古琴是一种平置的弹弦乐器,也就是zither类乐器,它和古筝最主要的不同之处,一个是弦数:古琴是七弦,古筝是18-21弦;另一个就是古筝有码子,而古琴没有,而且古琴的琴面平滑,这就使我们弹奏时左手可以任意的上下滑动。因此,虽然古琴只有七根弦,但我们仍然可以通过改变有效弦长来改变音高,如此一来,古琴的音域就非常的广,基本和21弦古筝的音域差不多。

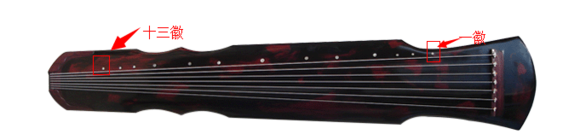

此外,古琴外侧有13个徽,之前我们说他们象征着12个月和1个闰月,这是一种文化解读。其实这些琴徽不是随意点上去的,它们所在的位置都是古琴的泛音点,这些泛音点必须非常准确,不然就弹不出泛音或者弹出的泛音不清亮。

▲ 古琴的徽位

宋代的制琴人就曾发明过一种“折纸法”来确定琴徽的位置。其他乐器也使用泛音,比如琵琶、吉他、古筝都使用。但因为没有徽做为标记,在其他乐器使用的泛音并不多,更不可能像古琴那样从理论上使用91个泛音,我为什么说从理论上使用呢?因为在实际弹奏琴曲的过程中真正使用的没有那么多,当然我指的是传统琴曲作品,现代作品就另当别论了。这么多可见的泛音点,使得古琴音乐中的泛音段落成为可能。

古琴的音乐由三种音色构成:散音、泛音、按音,这三种音色又象征着地、天、人。

散音就是我们说空弦的音,也就是左手不按弦,只用右手弹奏。下面来听一个散音的片段。(音乐片段)

泛音就是右手弹奏的同时左手轻点在同一弦上相应的徽位,我们形容弹奏泛音的左手就像“蜻蜓点水“,下面我们就来听一个泛音片段。(音乐片段)

按音就是右手弹奏,左手按在相应的弦上,以改变有效弦长来改变音高。我们也来听一段按音段落。(音乐片段)

我们听到散、泛、按三种音色或单独构成一段旋律,或相互结合构成一段旋律。同样的一段旋律,因为音色的组合不同、指法的组合不同都会呈现出不同的风格,其中变化之丰富恐怕是其他乐器难以企及的。

另外,大家在听这段按音旋律时是不是发现这样的一个现象:有一段旋律从实音、到虚音,之后我们甚至已经听不到音,听到的只是左手在弦上摩擦的声音。这个就是我们常说的“走手音”。荷兰的汉学家高罗佩就说过欣赏古琴音乐并不是一件容易的事,因为他认为“古琴音乐基本上不是旋律性的,它的美不在于音符的衔接启承,而恰是蕴涵在每一个独立的音符之中,用'音响写意'或许就可以用来描述古琴音乐的本质。”

“古琴音乐基本不是旋律性的“这个说法,听上去很奇怪,一般我们认为中国传统音乐是旋律性的,而非和声性的。那高罗佩为什么会说古琴音乐不是旋律性的呢?我想有这样的感觉应该和“走手音”有关。他认为的旋律都是由实音,也就是我说的“声”构成的,所以在他看来,中国琵琶、二胡的音乐就是旋律性的。而古琴音乐的旋律有一个特点,就是:韵也是旋律构成的一部分。我们之前说的韵都与“美、和谐”这样的含义相关联,旋律中的韵可不是这个意思,它是和“声”相对应的一个概念。

其实唐代琴人陈拙在《琴籍》中就已经对韵做了界定。他说:”韵者,声后而鸣曰韵,其韵其声相连,韵后之韵,名曰余韵。韵欲散而意尚未尽,似有似无也。”什么意思呢?就是说韵是出现在声后,那什么是“声”呢?声就是我们在走手音片段中听到的实音,它之后我们听到的虚音就是韵,韵之后的韵就是余韵。因此我们听到的其中一个旋律就是由声、韵、余韵构成的。余韵有时已经听不到,但为什么手还在行进呢?那是因为意没有散。

古琴音乐中不仅仅有参与旋律表达的韵,还有对单个音符进行装饰的韵。这就是琴人常说的“吟猱绰注”。“绰注”比较好解释,就是上滑音、下滑音。“吟”、“猱”则很难用三言两语去解释,而且“吟”、“猱”之下又分出许多种,比如“吟”就有“飞吟”、“荡吟”、“细吟”、“定吟”等等,每一种“吟”都有着强弱、幅度、速度、节奏上细微的差异。很多时候,你还会发现同一种“吟”不同的派别,不同的琴人弹奏出来的音响也是不一样的。

这些变化有的与传承相关,也有些和个人的气质相关,还和演奏者弹奏的当下心态有关。这种韵其实是中国传统音乐的一个共同的特点,有些民间乐人把这种方式称为“做韵”,我认为非常形象。高罗佩用“音响写意”来形容对于古琴音乐来说是更为贴切,也更文人化。如此丰富多变的“韵”其实就是大家认为古琴音乐细腻、精微、悠远的原因。

为什么说古琴谱反映了中国传统音乐观?

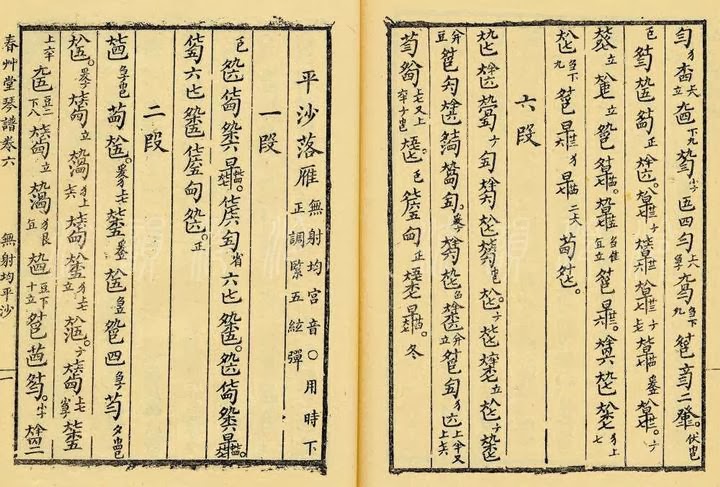

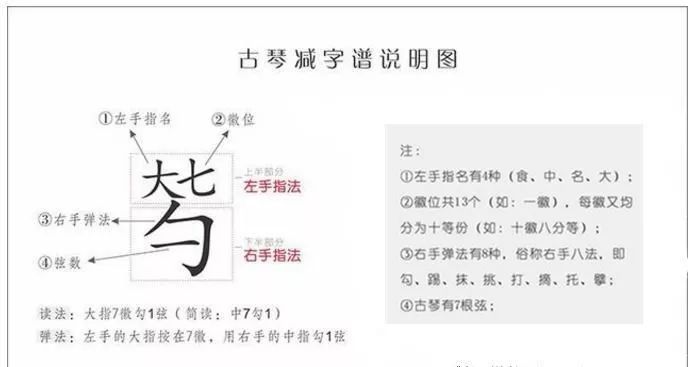

说到这里,我不知道大家对于古琴音乐的理解是更清楚了还是更糊涂了,但无论是清楚还是糊涂,你们肯定能发现我不断在强调演奏者,为什么?这就要说起中国传统的音乐观念。我们的音乐观和西方不一样,他们是以作品为中心,而我们是以演奏家为中心,以演奏、演唱为核心的注重过程、动态的音乐观。这样说可能有些晦涩难懂。我们用古琴谱来解释就比较容易明白。古琴谱和我们熟知的五线谱、简谱不一样,他记录的不是音高和节奏,而是琴人弹奏时身体行为,也就是说他记录了我们弹琴时左右手的动作,他没有直观的音高,你从谱面上看不出音高,只有弹了才知道。他也不显示具体的节奏,只标注句,早期甚至连点句都没有。对于节奏谱中有缓、急之类的属于节奏的谱字,另外还有一些暗含节奏的指法。但只有一个相对概念。

▲ 古琴琴谱“减字谱”

这就造成一种现象,不同的琴人弹奏同一个琴谱,弹出来的效果会千差万别,当然古琴也有自己的语法和逻辑,差别并不是无限度的。因此,如果我们要分析西方古典音乐,我们分析他们的作品就可以。但分析古琴就不行,古琴谱给的只是一个演奏行为、一个框架,所有的血肉都在演奏者手中。因此,我们分析古琴音乐其实分析的是演奏者弹奏的那个版本。

▲ 古琴谱说明

可以这么说,现在我们听到的古琴音乐是由过去的作曲者以及当下的演奏者共同完成的。这样,大家是不是能够理解我们传统的音乐观了。

现在我们了解了古琴音乐的构成,中国传统的音乐观,那么我们就可以理解古琴音乐为什么是精微的,心理的。对于弹奏者而言,古琴音乐像是一个内心独白,这个内心独白融合了过去与当下,融合了古人与现在的演奏者。而对于听者而言,我们不仅仅要去听触耳可及的声,还要来辨别声中微妙的差别,去听它的“韵”,听“意”,甚至是听“气”,这么说听上去有点玄妙,其实不是,只要我们静下心来,放弃自我地去聆听,就会感觉到在古琴音乐中,那虚实相生的音韵中,所蕴含的大千世界。

好的,关于古琴“音韵”的内容先讲到这儿。本节的内容和图片都可以在文稿中查看。下一节,我们将要说说作为文人音乐代表的古琴有哪些讲究和禁忌。谢谢大家。

转发下面的海报

和更多人一起

分享国乐之美

文章作者

林晨

发表文章8篇 获得35个推荐 粉丝323人

古琴演奏家

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里