不灭的亚历山大大帝

作者:陈恒

2022-09-08·阅读时长13分钟

公元前三一年,戴着一枚印有亚历山大大帝形象戒指的屋大维与克里奥帕特拉七世、安东尼率领的舰队在亚克兴会战,屋大维追赶他们至亚历山大里亚,次年,二人自杀身亡,埃及被并入罗马版图。屋大维“派人把装有亚历山大大帝尸体的石棺从帝王陵墓区抬来,看了一眼之后,他把一顶金制王冠放在上面,缀上鲜花,以示敬意。而后,当他被问及是否也愿意看看托勒密王室的坟墓时,他回答说:‘我的愿望是看一位国王,而不是看尸体’ ”([古罗马]苏维托尼乌斯:《罗马十二帝王传》,张竹明、王乃新、蒋平等译,商务印书馆二〇〇〇年版,56页)。

屋大维视亚历山大为神奇人物,认为自己不是希腊化小王朝的继承人,而是亚历山大帝国的继承人。从这一史料反映出希腊化时代的很多特点。这个时代的开创者与终结者在这里以一种奇妙的方式相遇,是希腊与罗马的相遇,更是希腊罗马文明与埃及文明的相遇。这是一个战争时代:错综复杂、钩心斗角、残暴无比的战争此消彼长;这是一个古代世界的城市时代:希腊风格的城市已散布在希腊化世界,据普鲁塔克(Plutarch)说,亚历山大一生共建立了七十多座城市,并声称他这样做的目的是在“野蛮人”中传播希腊文化和知识,亚历山大里亚尤为典型;这是西风压倒东风,也是东风又压倒西风的时代:亚历山大通过征服波斯、埃及等地,开创希腊化时代,屋大维通过征服托勒密埃及开创了罗马化时代,同时也是波斯、埃及等地影响希腊罗马的东方时代,希腊文化压倒了东方,东方君主制压倒了希腊;这是高人隐退的时代:因人口流动大、思想交流多、文化多元、贸易便捷而带来焦虑、不安和遁世;这是豪强辈出的时代:希腊化时代的起点亚历山大和终点克里奥帕特拉是那三个世纪的双峰,他们把希腊化时代的历史夹在中间,模糊了这长达三百多年的历史。总之,这是两千多年来被忽略的一个重要时代。

亚历山大的业绩早已超出了历史学家的记录范围,两千多年来,他的故事激发了无数的艺术家、哲学家、政治家、军事家、作家的想象力,他几乎俘获了一切领域的想象力,亚历山大会永远活在历史中、政治中、神话中和想象中……他的功绩、他的传奇已经激发了一种亚历山大文化传统。

在希腊作品中,亚历山大不仅成为亚洲的国王,而且像波斯国王一样成为“伟大的国王”。公元前二世纪的剧作家普劳图斯(Plautus)在喜剧《凶宅》(Mostellaria,775—777)中第一次把他称为“Alexander Magnus”(亚历山大大帝)。公元前一世纪末,罗马大将庞培自称是庞培大帝(Pompeius Magnus),梳亚历山大的发型,穿亚历山大的披风。马克·安东尼也视亚历山大为榜样,他试图将自己塑造成东方之狄奥尼索斯式的统治者。内战结束后,几位皇帝用已经象征化的亚历山大来强调他们在罗马的最高地位,其中第一位便是奥古斯都。

如果仅仅为了领土的拓展而杀人无数,这并不“伟大”,而且这种称呼会在有意无意之间纵容殖民主义者、帝国主义者、民族主义者的野心。他比孔子、释迦牟尼、耶稣伟大吗?他比马丁·路德、甘地伟大吗?他比苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、黑格尔、马克思伟大吗?如果只是从某一角度特别是思想领域与历史上的伟人相比,亚历山大并不伟大,有时给人性格缺陷的印象,比如傲慢,比如残忍,比如放纵,比如鲁莽,比如冲动、狂妄自大,等等。然而,如果考虑到他在传播知识,甚至调和文化时,如果考虑到他在消除种族障碍方面那份不脱天真的努力,他对人员流动和跨州交易的促进,他让更多人开始分享一个共同文化的世界,而东部地中海世界的数百万人因他而改变了生活与工作时,以及他短暂一生的业绩给人类带来的巨大魅力,也许他是有资格拥有这个头衔的。诚如马克思在《〈科隆日报〉第 179号的社论》中所说:“希腊和罗马就是古代世界各民族中具有极高‘历史文明’的国家。希腊的内部极盛时期是伯里克利时代,外部极盛时期是亚历山大时代”,“古代人的‘真正宗教’就是崇拜‘他们的民族’、他们的‘国家’ ”。是亚历山大实现了城邦到帝国转变的,是他把地方城邦文化变为泛地中海世界性文化的,是他用希腊文明改变了西亚文化的道德基础,导致了诸神融合和对普遍宗教的寻求,最终为基督教的出现奠定了基础。

历史学家工作的基础是史实与材料,有一分材料说一分话,但我们研究亚历山大的文献非常有限,主要依据是所谓“亚历山大史学家”,这构成亚历山大历史知识的来源。相关资料分为三类:已经遗失的亚历山大同时代著作或残篇;存于残篇中的后来著作;到公元四〇〇年为止的完整但非亚历山大同时代的记载。“亚历山大史学家”就是指这三类著作的历史学家。最早流传下来的记载是公元一世纪西西里的狄奥多罗斯(Diodorus Siculus)的《历史集成》,只有十五卷存留于世,内容涉及希腊化时代及希腊化世界与罗马世界的相互关系。公元一世纪的罗马作家库尔提乌斯·鲁弗斯(CurtiusRufus)著有《马其顿国王亚历山大大帝》,他遵循许多前辈的分析事件的方法,罗列收集到的材料,表露出对亚历山大的钦佩之情。罗马帝国早期传记作家普鲁塔克著有《亚历山大传》,普鲁塔克重视个人在历史上的作用,善于通过轶闻趣事来描述人物的性格与行为,使人物形象栩栩如生,因而自文艺复兴时代以来,深受西方读者欢迎。

普鲁塔克之后古典世界另一位重要的传记作家是阿里安(Arrian),尽管阿里安的著作写于亚历山大身后五百年,但对于现代读者而言,阿里安的《亚历山大远征记》或许是研究亚历山大的最重要的材料。此后,另一位罗马作家查士丁创作了《庞培乌斯·特洛古斯〈腓力史〉概要》,也就是狄奥多罗斯同时代作家庞培·特罗格斯的作品《腓力史》的缩略版本,其中包含了对亚历山大大帝统治时期的描述。这些作家统称为“亚历山大史学家”。他们的叙述直接或间接基于亚历山大大帝死后几十年的记录,有些是由亚历山大大帝征战参与者所写,但尚存文本的作者是否忠实传递了他们的见闻则无法确定。很明显,这些幸存的有关亚历山大大帝的记录,或多或少对他进行了润饰,以便能够吸引当时的读者,也就是说,这些读者多是由强大的皇帝统治的希腊人和罗马人,亚历山大大帝成为他们统治的典范。基本上,叙事来源中的亚历山大大帝是一个罗马人眼中的亚历山大。

上述这些文献出自不同的目的,又鱼目混珠,因此在十九世纪上半叶德国古典学界出现了一种“史源研究”(Quellenforschung)的潮流。根据“史源研究”的方法,古典研究者分解出古代晚期学者编写的汇编作品中的不同来源,并建立这些史料来源之间的关系,从而追溯古代世界哲学、历史、宗教、法律、雕塑等领域相关记载的最早起源。学者们认为,通过这种方法可以更准确地评估这些记载的可靠性,从而提出更合理的判断。这种研究方法有助于我们认识真正的亚历山大。但如果只是依据古典作家保存下来的有限又可疑的文献来构建真实的亚历山大,这是远远不够的。好在当代学术已经在考古、铭文、纸草、钱币、天文记录、图像等领域取得不俗的业绩,我们可以利用这些成果来不断完善、丰富亚历山大的真实形象。

我们可以通过《亚历山大传奇》在世界各地的传播与接受,理解各地文化趣味的变迁;亦可以探寻不同时代、不同国家的学术变化是如何反映那一时代政治气候的。亚历山大究竟是一位极端的无情征服者和破坏者,还是一位为追求文明使命有远见的政治家?现代学术继续在这些对立的观点之间摇摆。对亚历山大的这种爱恨交替也表现在历史编纂上,人民通过历史编撰表达时代的需要和民族主义感情。

希腊人一直高度重视自己的语言,以及它赋予他们与非希腊人的区别,他们将不说希腊语的人称为“barbaros”(蛮族),可能是因为非希腊人发出的语音使希腊人听起来像 ba、ba、ba,难以理解。但由于语言在定义文化行为方面的重要性,它很快就成为对非希腊人行为和态度的评价性描述。这种差异敦促希腊人对波斯帝国进行复仇和征服,只不过此时的征服者是先前被大多数希腊人视为半野蛮人的马其顿人而已。这种蛮族思想就一直延续下来,并持续到近代,不断被赋予“文明使命”的积极含义,更是成为殖民合法化的幌子,认为非洲、美洲等地都是落后的蛮夷之地,东方世界的奥斯曼帝国、波斯、印度、中国都是专制的,那里的臣民既不享有个人自由,历史发展也停滞不前,他们要把欧洲的活力和文明带到毫无生气的世界各地。

现代关于亚历山大的争论始于启蒙运动时期。具有骑士精神的亚历山大不但适合中世纪欧洲,而且也适合启蒙时代的欧洲思想家,在孟德斯鸠看来:“罗马人的征服一切是要毁灭一切,他的征服一切是要保全一切:不论经过哪一个国家,他首先想的,首先计划的,总是应该做些什么来增进那个国家的繁荣和强盛。他所以能够达到这个目的,第一,是由于他伟大的天才;第二,是由于他的简朴和对私事的节约;第三,是由于他在重要事情上挥金如土。他的手对于私人的开支握得很紧;而对于公共开支则放得极宽。在管理家务的时候,他是一个马其顿人;但在发放军饷时,在同希腊人分享征服果实时,在使他的军队的每一个人都能致富时,他是亚历山大。 ”(孟德斯鸠:《论法的精神》,张雁深译,商务印书馆一九九五年版,151页)亚历山大已成为启蒙时代欧洲的圣人象征,似乎特别适合路易十四、叶卡捷琳娜这样的专制君主。

法国大革命让波旁王朝的君主制土崩瓦解,英国保守党议员米特福德(William Mitford,1744-1827)写作《希腊史》(八卷)的目的就是要让人们认识不受约束的人民统治的危险。美国独立战争使英国失去了在美洲的大片殖民地,促使历史学家从古希腊历史研究中寻找蕴意与寄托。苏格兰历史学家吉利斯(John Jillies,1747-1836)的《古希腊史:殖民和征战》(二卷)是献给国王乔治三世的书,作者断言在希腊哲学的启迪下,亚历山大的征服是为改善人类的最佳利益而进行的。其明确意图是展示民主或共和主义的危险以及君主立宪制的优越性。亚历山大成为正确建立帝国的典范,在近代欧洲君主制那里很有市场,并延续到十九世纪欧洲民族主义时代。

在这一时期,德罗伊森(Johan Gustav Droysen,1808-1884)是当之无愧的亚历山大研究的大师,如果说亚历山大开创了希腊化时代,那么德罗伊森开创了希腊化时代研究。一八三三年,有近六百页并附有约六百五十条博学注释的《亚历山大大帝史》(一八三六、一八四三年又出版了另外两卷)在柏林出版,该书出自颇有天赋的德罗伊森之手,这年他才二十五岁。在柏林大学读书期间,他师从历史哲学家黑格尔、历史地理学家李特尔(Carl Ritter)、古典学家博克(AugustBoeckh)等杰出学者,深受他们影响。一八七七年该书再版时改名为《希腊主义史》,“亚历山大的名字标志着世界上一个时代的结束,另一个时代的开始”,这是修订的总基调,当时德罗伊森已经七十岁了,正处于他的权力和声誉的顶峰,再版是对他的作品在德国统一时取得声望的一种敬意。他对马其顿腓力和亚历山大研究的设想并不打算作为当前的政治宣言,但它被热切地认为预示着在普鲁士君主制领导下的德意志各州可以取得什么成就。一个以开明文化和政治原则为基础的专制政权首先征服了世界,然后实现了文明,这个过程可能会在现代重复。在这种情况下,人们很容易接受亚历山大作为一个新时代开创者的形象,尽管德罗伊森的说法遭受过某些非议,但还是几乎获得了普遍的接受。亚历山大自觉或不自觉地创造了一个以希腊文化和绝对君主制为基础的新世界,这个世界一直持续到罗马作为世界强国的统治地位,德罗伊森将这个过程称为“希腊化”。这个说法并不新鲜,因为这个词在亚历山大之后一直在流行,是地中海东部非希腊人所说和所写的希腊语的标签,但德鲁伊森把一个单纯的语言学概念扩展为整个时代本质的概括。二十世纪上半叶的古典学家大多追随德罗伊森的观念研究亚历山大,比如英国塔恩(W.W.Tarn,1869-1957)的《亚历山大》把亚历山大作为普世兄弟情谊观念的传播者,这些说教自然帮助了那个时代的殖民主义者、民族主义者、帝国主义者。后来反战思想的盛行则使德罗伊森、塔恩等人的观念显得过时了。生于犹太家庭的巴迪安(Ernst Badian,1925-2011)亲眼目睹了父亲在一九三八年“水晶之夜”被纳粹虐待的场景,后来波普尔(Karl Popper,1902-1994)帮助他们一家逃离维也纳,来到了新西兰。巴迪安成为“二战”后西方学术界重要的古典史家,他的著作终结了对亚历山大的美化与幻想,让人们相信亚历山大大帝是极端暴力的、野蛮的、偏执的。

提倡不受议会约束的威权统治者的对立面是自由主义。英国自由激进派历史学家格罗特(George Grote,1794-1871)是厌恶半野蛮人亚历山大的。在亚历山大一代之后,希腊的政治行动变得狭窄和退化,不再引起读者的兴趣,也无关未来世界的命运。……从整体上看,从公元前三〇〇年到罗马人吞并希腊这段时间,这段历史本身并没有什么意义,只有在帮助我们理解之前的几个世纪时才具有价值。从那时起,希腊人的尊严和价值只属于他们那些个体的哲学家、导师、天文学家、数学家、文学家、评论家、医学家等等。所有这些值得称赞的能力,特别是那些伟大的哲学思辨学派,是他们奠定了罗马世界的光芒;尽管作为共同体,希腊人已经失去了自身的光芒,只是成为更强大邻居的陪衬而已(George Grote, History of Greece , vol.1,Boston, 1851, p.x)。这一思想经过“二战”大屠杀和核武器的磨砺后,人们对亚历山大的认知已完全不同于塔恩写作时所服膺征服与勇士的时代精神了。亚历山大的形象是多面的,又是不断变化的。探究亚历山大形象的演变有助于我们更好地了解他的同时代人是如何看待他的,也有助于反映各个时代如何利用亚历山大这一资源来达成自身的目的。

亚历山大的多面形象恰当表征了历史性。历史性问题在本质上是关于历史发展(经验问题)和历史意义(先验问题)之间关系的问题,历史发展和历史意义通过衔接、传递、解释、发展、比喻等手段勾连过去、现在和未来。在多数人看来,历史的价值与意义在于反应 /反映时代的脉搏,能回答时代所提出的问题,而不仅仅是信息汇总、大事年表、资料长编;活的历史能显示历史性,能突破时空限制,能给过去的时间不断追加意义;人们惯常把时间视为历史性的一条黄金链条,串起了过去、现在和未来。果然如此,历史性也就否定了历史的真实性,结果导致一种投射在社会历史舞台上的唯我论,一种难以根除的实用主义,这是两千多年来人们不断制造出各种亚历山大形象的一个根本原因。

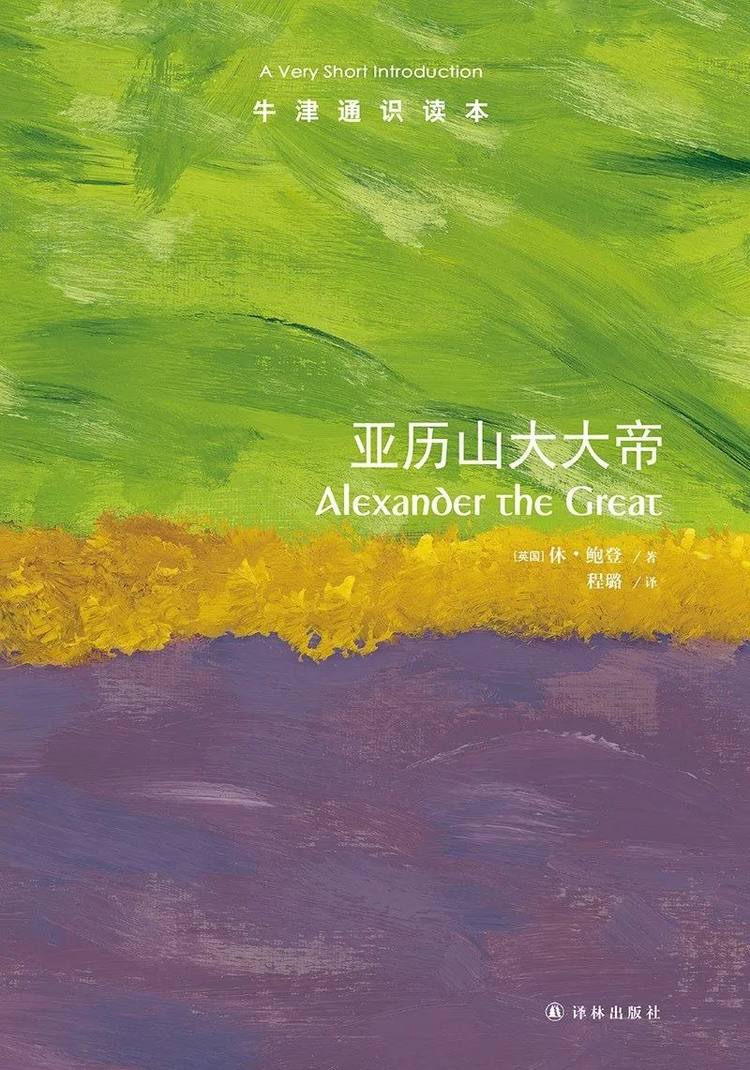

爱尔兰艺术评论家奥斯卡·王尔德说:“我们对历史负有的一项责任就是改写它。”此话对亚历山大史尤其有效,也许休·鲍登在撰写《亚历山大大帝》一书时就是想要在亚历山大史中增加一个多彩的环节吧。作者叙事能力高超,主线明晰,重点突出;材料梳理能做到点面结合,张弛有度,但又不失深度;利用当代研究成果拨去历史的重重迷雾,来尽量展示亚历山大真实的一面。但全书对亚历山大东征时的东西方文化交流着墨不多,只是在亚历山大里亚图书馆建设时稍有提及,而对亚历山大与亚里士多德的关系也未设专章介绍,似有遗珠之憾。不过作者在有限的篇幅内,尽力展现有趣的事例和数据,又不时给出一些耐人寻味的叙述和判断,如,罗马将军大西庇阿说:“城市、国家和帝国覆灭的必然性:这样的命运降临在曾经幸运的特洛伊城头上,亚述人、米底人和波斯人也曾遭遇过这样的命运,他们的帝国曾经是最伟大的,最近马其顿的辉煌帝国也是如此。”借西塞罗之口说亚历山大:“他的气质和自制力都是最好的,但即使是亚里士多德的学生,一旦被称为国王,也会变得傲慢、残忍和放纵”……这一切都在激活读者的想象力,让人掩卷长思:事实并不为自己说话,历史学家为它们说话,并在一定程度上通过它们说他们想说的话。作为纯粹历史人物的亚历山大与作为文化偶像乃至意识形态意义的亚历山大,其价值并非一致,作为后者的亚历山大来自历史又超越历史,其意义远远超出了他所建的短命帝国。

(《亚历山大大帝》,休·鲍登著,程璐译,译林出版社二〇二二年版)

* 文中图片均来源于网络

文章作者

陈恒

发表文章0篇 获得0个推荐 粉丝1人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里