99 大运河|江南小镇说南浔

作者:耿朔

2020-01-06·阅读时长5分钟

三联中读的朋友,你好,我是耿朔,欢迎来到《给孩子的人文通识课100讲》。跟我一起搭乘历史之船,沿着纵贯几千里的京杭大运河,探访沿途的自然风光和人文遗迹,追寻这条漫漫长河上的人与事。

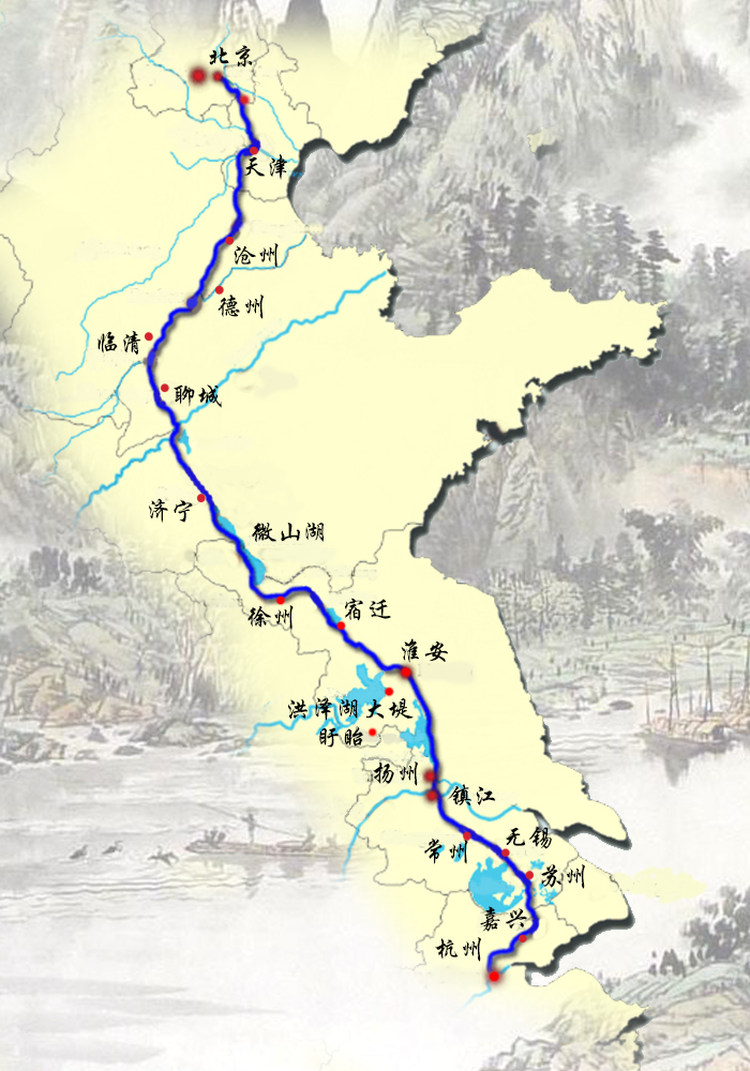

大运河由北向南可以数出好多个地理区块,那么最后一块就是苏南浙北平原区,也就是大家常常挂在嘴边的“江南”,大运河和它的多条支线在这片平坦的土地上编织出了繁复的水上交通网络,不仅流经好几个城市,而且更是串起了一系列的古镇,它们像一颗颗明珠散落在江南大地上,展现出水乡文化最为吸引人的层面。

从苏州向南到杭州,大运河的干线经过吴江的平望镇、盛泽镇,湖州的双林镇,海宁的长安镇,余杭的塘栖镇等一堆历史文化名镇,而像大家更熟悉的周庄、同里、乌镇、西塘那些古镇也都在以大运河为主干的江南水网上。

这么多的古镇,好像看上去都差不多对吧?无非就是小桥流水人家,我也承认它们咋一看上去是差不多,但实际上每个古镇的兴衰都是一部独立的历史, 大同之下的小异也许更有意思。我大概五年前写过一本书《总有一段时光,虚度在江南》,写了几十个江南地区的古村镇,目的就是想透过历史的尘埃,擦亮每个古镇古村自己的容颜。

南浔镇

运河经过的古镇这么多,肯定没法一一来说,我想选一个我最推荐的,那就是属于湖州的南浔镇。流经南浔的运河今天被称为頔塘故道,这是江南运河的支线河道,南浔的兴盛就是借助这条运河,与外部世界发生了紧密联系。在这条运河上,我们能看到方便走大船的一些古桥,高高耸起,拱形桥洞在空中和水中联成了整圆,这种疏朗的风光很像无锡南城的清名桥,而与其他纤细的小镇有所区别。

一方面,交通之便成为苏南浙北重要的商品集散地外,另一方面,南浔本地有一项扬名中外的特产“辑里湖丝”。货物集散,生丝外运,合力促使着无可计数的财富滚滚流进小镇,民间有了“湖州一个城,不及南浔半个镇”的说法。光绪年间江浙一带又流传出“四象八牛七十二金狗”的俗语,“财产达百万以上者称之曰‘象’,五十万以上不过百万者,称之曰‘牛’,其在二十万以上不达五十万者则譬之曰‘狗’”,以动物体型之大小,喻南浔富商之巨细。

若时光倒回百余年前,从南浔镇上估计昼夜不息的开出运送生丝的货船,主要目的地是上海,在外滩的洋行里、码头上,堆放的货物中时时可见湖丝的影子,它和茶叶、瓷器一样,曾在过去的日子里扮演了中国贸易出口的主要角色,据说同治年间,上海的91家丝行中,十分之七为南浔丝商所开。

这个中国最大的丝绸商人群体,在造就商业传奇的同时,也构建了一座座大宅、花园、梯号、会馆,它们中有不少留存至今,使得南浔在江南古镇中独树一帜。

游览南浔,一般要从南边开始,很快能看到四象之一刘家的产业,一处是园林住宅——小莲庄,另一处是藏书楼——嘉业堂。

小莲庄

小莲庄的主人是刘墉,清末南浔“四象”之首的大商人。小莲庄的营建,从清光绪十一年(1885年)开始,于民国十三年(1924年)完成,历时四十年之久,成为中国园林史上掉尾的大作。

小莲庄顾名思义,是以荷花取胜,园子里有一个近似方形,广约七亩的荷池,池子四岸簇拥各种建筑小品,西岸有长廊,壁间嵌有几十方园主珍藏的碑帖。南岸则以曲廊串起滨水的一些建筑。东岸目前只有遗址,种着一些柳竹间,唯有一株粗大的紫藤,是百年旧物。北岸是一道堤岸,堤上树木茂盛,隔开了荷池和鹧鸪溪,也隔开了园外的喧嚣。小莲庄也吸纳了其时的社会风尚,因为落成时间晚,所以在古典式园林中嵌入了西洋元素,将西洋建筑联缀于东方的亭台楼榭之中,参差相合,别开生面。荷池西南角有一座“东升阁”,便是精美的西洋楼房,窗户都装上富有情调的百叶窗,在一片白墙黑瓦中极为醒目。北岸长堤的东端,还有西洋门楼一座。

嘉业堂

嘉业堂是江南有名的私家藏书楼,起建于1920年,它的建造者是刘墉的孙子刘承干,他本人中过秀才,与当时的名士罗振玉、王国维、缪荃孙、叶德辉等有过交往,爱书如命,凭借家族雄厚财力,收罗天下书籍,几年间就收购了十多家的藏书。刘承干自称耗银三十万,持此巨藏,于小莲庄的西侧起楼。

今天能看到嘉业堂也是一处园子,楼前也有一方荷塘,还有凉亭与假山,嘉业堂藏在树木背后,须绕着才能到跟前。它是一座回字形建筑,正立面白墙黑瓦,中开一门,上有典型的江南砖雕门楼,往里是一个大庭院,平地方砖铺就,四围一周中西合璧的带走廊砖木二层楼房,多为藏书的库房,朝向庭院的房间均设落地长窗便于采光和通风,一望有齐整之感。整个藏书楼分为多个不同的藏书室,规模很大。

刘承干唯书是嗜,又是个难得的爽快人,甚至被鲁迅戏称为“傻公子”。他的“傻”,表现在嘉业堂对读书人完全敞开大门,只要有名家或熟人的介绍,就可来此借阅和誊抄书籍,甚至连一些宋元的刊本也不惜拿出,有时还允许借出去翻印,有的人在嘉业堂里抄书,一住就是数日,刘承干还给他们提供膳食。更了不起的是,他对收入囊中的这些珍奇并不限于独自把玩,一改历代藏书家秘守深藏、惟恐人知的方式,而是付之雕版,印行成册流传于书林,刘承干对此一丝不苟,嘉业堂刊印的书籍以版本珍贵质量精致而驰名,更是惠泽了无数路途远隔不能亲见好书的学子,刘承干也一跃成为民国时代最大的藏书家和刻书家。因此,鲁迅其实是颇为欣赏他的:“对于这种刻书家,我是很感激的,因为他传授给我许多知识。”

然而盈满则亏,长期的巨额开销使得富可敌国的刘家也渐渐难以支撑,嘉业堂只鼎盛了十多年,约在1934至1935年间,刘承干的精力重新转移到经商之上,已开始零星出售藏书,后来多次变卖和流散,一度蔚为大观的嘉业堂藏书也就不复存在,庭院空空,书斋空空。

懿德堂

往东走不远,就看能到南浔另一豪族张家的产业:懿德堂。它的主人是张均衡,字石铭。张家的产业主要也在上海,从光绪二十五年至三十二年(1899—1906年),张石铭花巨资在南西街上建起这座坐西朝东的豪宅,分南、中、北三部分,前后数进,占地5135平米,拥有各式房屋224间的大宅子,也是南浔镇上保存下来最大最完整的一处住宅。

从大门进入,前面的数进是地道的中式风格,是江南大宅常规的布局。而后人最为乐道的是这里的西洋楼和西洋舞厅。西洋楼的许多建材从法国购进,由红灰两色砖砌筑,弧圆形的门廊由两根科林斯柱支撑,上面是个突出的露台,屋里墙上有壁炉,炉前三幅瓷砖画典雅精致,同样也是舶来品。据东的偌大舞厅被切分为四周的舞池和中间的乐队池,墙上有壁炉,地面铺砌铺法国产的绘制当地乡村风景的彩色地砖。

百年之前那些夜晚,当这个典雅的中国水乡小镇慢慢进入静谧时,在张宅这个据称江南最早的私人舞厅里,音乐奏响,高朋满座,笑语喧哗,舞姿翩翩。那个西风漫进的岁月,留给后人太多风流臆想,它经历沧桑留下的具象,不是只在上海、广州、天津这些大都市里才能寻到。

南浔,只是小镇,但借助运河的交通网络和发展机遇,它又与宏大的中国近现代历史进程产生了千丝万缕的联系。

如果您喜欢本讲内容

可以随手保存下方海报

分享到您的朋友圈

文章作者

耿朔

发表文章216篇 获得0个推荐 粉丝1835人

从考古学到艺术史

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里