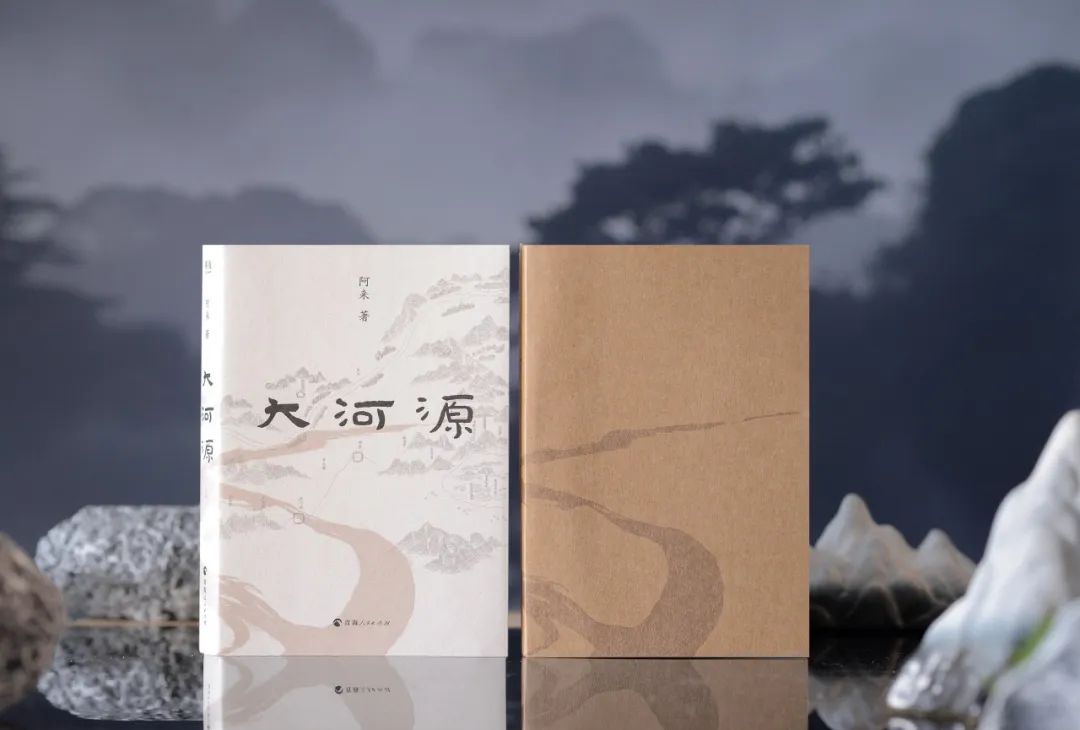

茅奖得主阿来新作《大河源》,一场跨越山河的文明溯源之旅

作者:三联生活周刊(微信公号)

05-13·阅读时长9分钟

54人看过

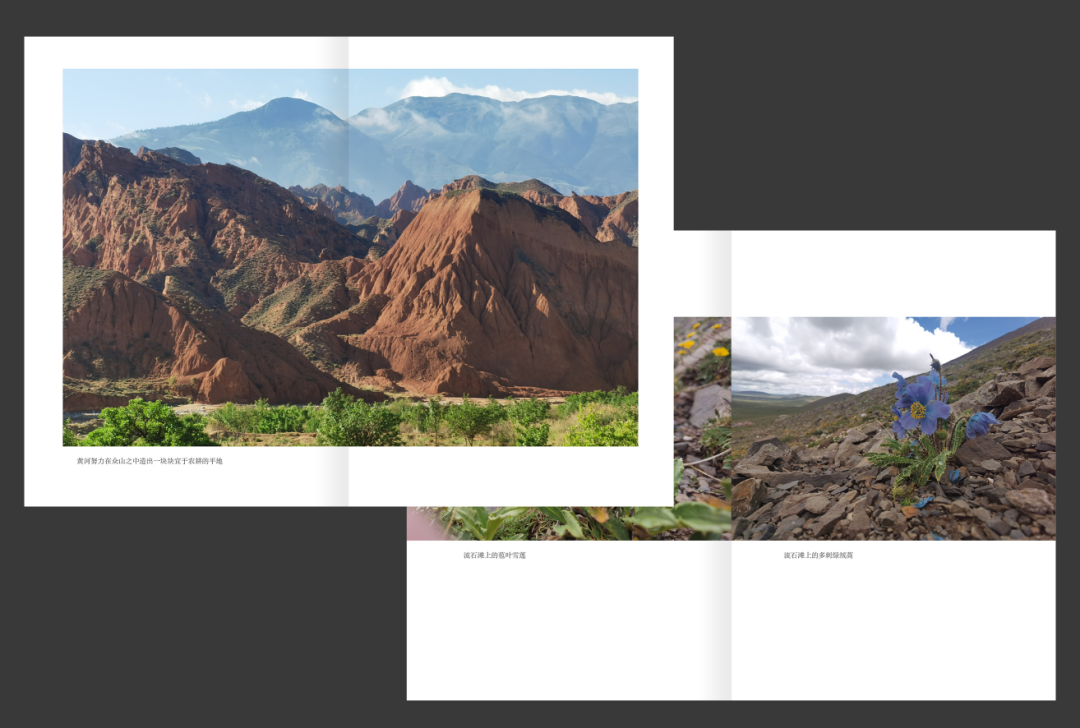

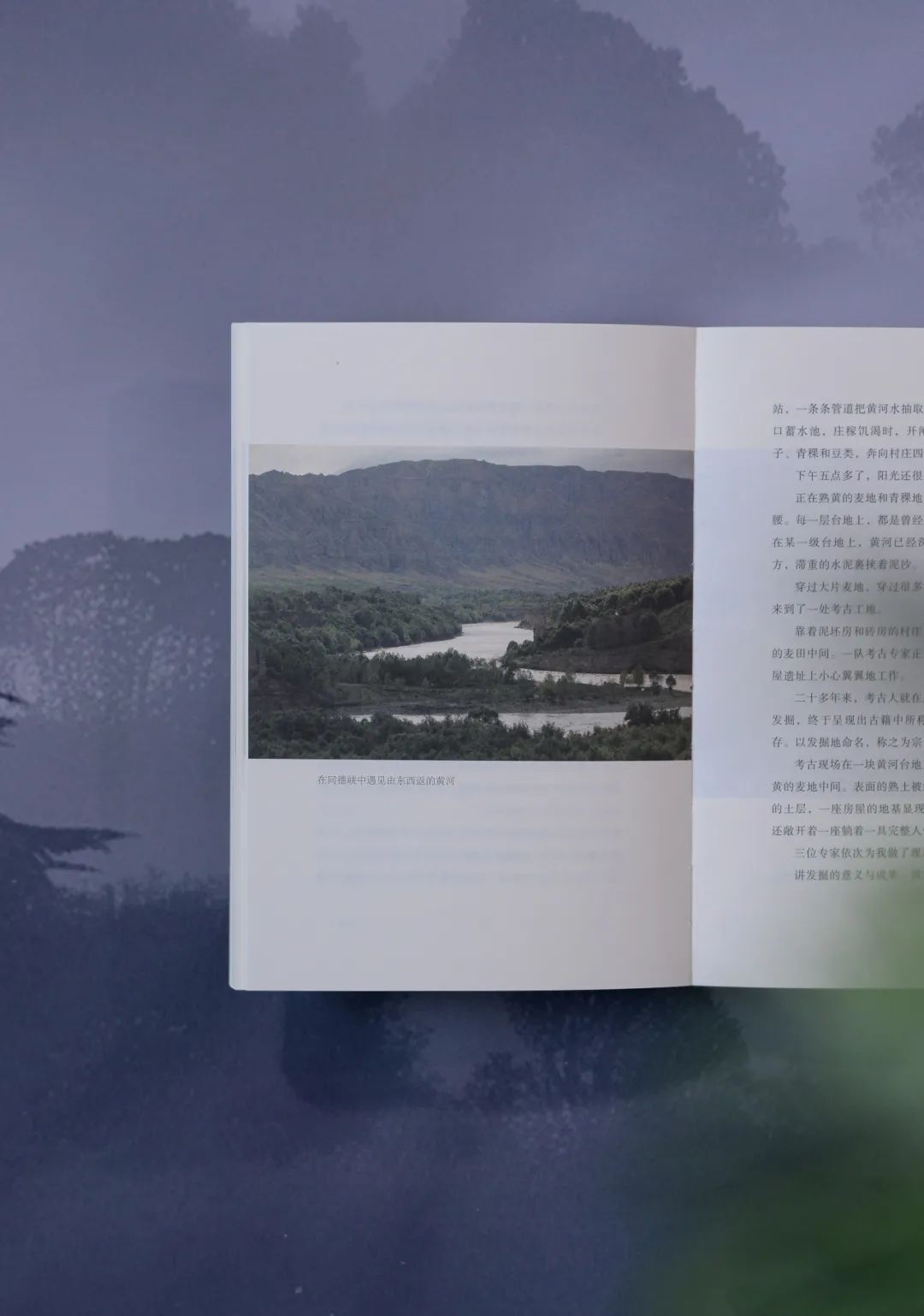

对黄河源的一次深情礼赞,更是对人类文明的一次深刻思考。

点击图片,一键下单

点击图片,一键下单

好书推荐

点击图片,一键下单

点击图片,一键下单

0人推荐

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5978人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里