95岁许倬云逝世:“你们一定要加油啊!”

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长31分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

据多方核实,著名历史学家许倬云先生于8月4日清晨在美国匹兹堡去世,享年95岁。

每个人的抱负,“修己以安人”

三联生活周刊:这些年你的著述没有断过,在公共领域也非常活跃。这些作品背后一以贯之的想法是什么?

许倬云:近些年,我更多地思考中国文化格局的世界性。我是希望读到我书的朋友,不要将这些仅仅视为“教科书”,而是借此机会思考:人类该如何避免互相伤害,而走向互利共存?眼下的格局,令人心忧。借用王阳明心学的“四句诀”其中一句,“无善无恶心之体,有善有恶意之动”,希望我们不再滞留于“无善无恶”的静止状态,我们必须要有所裁断,有所取舍。因此,我一贯的原则,是与人为善,既非争吵,也不是呵责。

这些年我写“大历史”,是希望提醒大家要有危机感。世界没有不变的国家,没有不衰的文化。世界越到近代,随着工业、科技的进展,人类彼此拴到一起,牵绊越多,独立性越弱;在这种种情况下,国家、民族都得学习如何与人为善,如何与人为邻。

我为什么坚持中国学问为本?是因为它里面没有神,所以责任在于每一个人的自身——儒家与道家基本上是靠“你自己”,道家不靠太上老君,孔子的观念之中也没有“天”——孔子的“天”是虚设的,“天心”就是“人心”,“人心”就是“自心”。所以,我对这方面始终坚持,最后的关口是求自己心安,也求不要盲目地自以为是。同时,我还要将别的民族的历史也考虑在内,才能理解到人世变化影响的幅度与深度究竟有多少。

每个人的抱负,应当是“修己以安人”。“安人”的过程,从近到远,逐步扩大,最后达到“安百姓”——也就是安顿所有的人类。在这大同世界没有实现以前的小康世界,至少要做到人人有工作,使得人尽其才,物尽其用,货畅其流。如此的世界,确实并不容易实现。

三联生活周刊:你年幼的时候跟着父母辗转各地,躲避战乱,经历了一段非常漂泊的过程,这段经历对你认识中国社会基本面貌以及底层人民真实生活,有什么样的帮助?这段经历会在你日后的学术研究中形成与其他学者不一样的“学术营养”吗?

许倬云:像那个时代的人一样,我也经历了战乱时期的颠沛流离。不过因为我们在内地有基地,不是那么漂泊不定,也不像无家可归者。所以,与别人比起来,我总是觉得自己还是幸运的。抗战几年,路上冻饿倒毙的人,或者敌人打过来、来不及跑掉被推到路边伤亡的人……太多了,这些都没有发生在我身上。

我父亲的工作单位是第五战区,位于川鄂交界的抗战前线,我们就随着战线推移,在荆襄一带逃避战祸。等到终于转入重庆,已是抗战末期。这个机缘,使我可以有相对独特的经历,是幸,也是不幸。幸,是我有机会看见真正的贫穷与战乱造成的许多问题;我也可以看见传统的农家生活,尤其老河口那一带我非常熟悉:有机会看见大城市以外的小城镇、小村镇,地方的人士如何处理他们的生活——以我们江南读书人的背景来说,这些场景本来是不容易看见的;但我不仅看见了,而且它们深深切入了我的视觉、切入了我的感情。我看见老百姓的生活有多苦:他们过去的秩序被战争颠覆之后,怎样努力重建、怎样家庭破碎,甚至牺牲了性命……我看见他们在兵灾、瘟疫、穷困、饥寒、离散之中,一家家怎样挣扎求存。

三联生活周刊:这段经历,导致你后来有“为常民写作”这样一个终身的志愿?

许倬云:过去那些经历,时常像一个个镜头闪回在我的记忆里。我目睹过的那些同胞们的悲痛、哀伤和无奈,在我心里永远扎下一个根。看见这些以后,我就懂得什么是墨子所讲的“摩顶放踵利天下”。墨子是战国时代所有学者里面,最同情社会底层的人。一般的读书人,没有机会看见我所经历的一道道生死关口,也感受不到墨子身经的危难困苦。

我觉得自己,始终是个矛盾之人。我感谢上苍,不是感谢它让我存活了,而是感谢让我真正看见了每一个中国人都可能遭遇的情形。这并非书本上的“爱”,也不是所谓“怜”——换一个关口,我就不如他们;换一个关口,我就可能被扔在路边死掉了;换一个关口,大家努力逃的时候,就可能家人离散,一个孤独的残废被失落道旁……战争年代,我见过太多的生离死别,在陆上、在船上。有时候,我特别容易动感情,是因为我看见了苦难的中华、苦难的中国人,这是真实的,而不是书上的文字。

关于中国

三联生活周刊:你在《说中国》这本书里讨论了历史与文化的中国的变动,提到了“中国其实已经成为一个自我矛盾的名称”,怎么理解这个矛盾?是指它认同的基础、血缘和文化上的这些纠缠?它的历史是同一共同体的连续,还是各种不同族群的融会?如果说这部书是对“华夏或中国”历史形成的自我审查,那么华夏与中国的联系是什么?

许倬云:“中国”二字,原本是地理名词,但慢慢变成一个以政治意义为主的“天下国家”。它维持着一块东亚土地上,一代又一代不断地演变,又不断地累积,终于形成了一个完整的大集团。如此文化累积的特性,一方面是东亚地区这一大块土地,曾经经历而且特有的过程;另一方面这一过程,由于其背景是东亚的地形地貌,也就是这一个整块土地处处密切相关、彼此依伏而成的特殊过程。于是,中国“天下”的观念,既是凝固这庞大人口的理念,也是因此内敛而又外拒,形成了中国长期以“天下”自居的自我设限,终于在真正“进入世界”的阶段,处处发生自我调适的困难。

但“中国”因为集团太大,时间维持很久——更重要的一点是,它有中国文化最后的根,那是理论上的根,也是存在的根,更是一个“至高原则”,就是儒家“天人之际”的“道”:“道”就是天道、人道合在一起。

如何是应有之事、如何是应做之事——这一命题,其实是“自我期许的命令”;也同时可能是“自我设限的命令”。有如此“命令”,在中国人的观念中乃是“天命”——是中国人,就不能避免自我认同。而在上述“自我设限”方面,我们对于接受外来的影响,也就不免迟疑甚至于抗拒。

中国历史上,每一代都有一些人在思考中国本身面临改变时,该何去何从?必须要找到一套新的解释。到了唐朝,“中国”的含义,就与汉朝大不一样;及至宋朝,“中国”就发展出“理学”的意义;而到了明朝,“理学”上的意义转变为“心学”。这一转变,从外设的规矩,转变成内敛的陶冶,终于使中国人面临另外一套思考方式的西洋文化冲击时,既无法接受别处来的外设规矩,又不能将“自我设限”的心志,与西方“预设”的神恩彼此调协。

直到200年后的今天,我们才真正认真思考过去的东西。我们开始知道,要拣选西方的对我们有用的东西——西方因其特定的发展、演化而发展出来的观念、制度、规则,使得他们可以言之成理;我们则应该因应自身的现状,“慎思而明辨,择其善者而从之”。至少我这一辈子的工作,就是希望让这一融合的过程更合理、更完整;而且考虑到接受新东西,要考虑将其“镶嵌”在何处——我用的是“镶嵌”,这是我自己的立场。

三联生活周刊:关于中国为什么没有发展起来资本主义,一直是学界争论的一个话题,不同的学者从不同的角度做了分析。你的观点是什么?几年前学者彭慕兰写的《大分流》提出“欧洲例外论”,你怎么看待他的研究?

许倬云:儒家理想“治天下”或者“安百姓”,是个遥远的理想阶段。一般的情况,只要知道小康之世,政府亲民,百姓安乐,也就是相当好的结果了。这种理想,儒家不设想中国担任天下共主的责任。因为那是“大同”的时代,《礼记》的《礼运·大同篇》明白说了:先做到“小康”,是目前的要务,别想管得太远。这一自我设限,实际上是每个王朝都希望做到的常态。另一境界,必须在中国能够做到“完美的小康”,再看看自己能不能管理天下——中国儒家真正的理想,不是想做霸主,最多管到四邻,互相不侵不犯。明太祖立国之后,就宣告了,四邻有14个“不征之国”:也就等于宣称“你不犯我,我不管你”,彼此睦邻共存。明成祖派遣舰队“下西洋”,走了六趟大舰队的航行,没有灭掉任何一个国家。明朝的如此作为,就是摆明了:我们不是天下的共主,只是一个“老大哥”而已。

与今日世界上资本主义国家的发展历史相比,西洋的历史却是摆明了由贸易取得最大限度的利润:经济获利为第一步,下一步即是“通盘接收”,乃是贸易转为殖民,以完成全盘的掠夺。从16、17世纪开始,西洋人经过远航,纷纷割占世界各地,那是一个以全盘征服的制度,而用“天下国家”的口号,作为借口的方式。这种“天下国家”,以力量为本钱,而不是以治理、安顿为目的。资本主义的趋利,是“极限的获利”。中国“精耕细作”基础的农业经济,只是家门口自家土地的充分利用。两者之间的差别,就在中国制度是大家共有“天下”;资本主义的制度,则是“唯我独尊”——统一做不到的时候,至少要做到一方之霸,这就是自从古罗马(Pax Romana)以至今日大英帝国的霸权(Pax Britannica)或美式霸权(Pax Americana)——中国式的天下,是农业的,不会想到全球都是农田;欧美式资本主义的“天下”,则是赚钱唯恐不多,财富没有止境,那个才是真正走到极限才停止的制度。

明朝生产力强大,也开展了多方面的生产活动,中国确实有可能从农业经济逐渐进入到资本主义经济。这一“现代性”,也可以解释统治阶层专政和知识群体理想之间出现的巨大裂痕,并引发诸如东林儒者的群众活动等现象。经济史学家和社会史学家,都已经注意到明代的都市化现象,尤其在江南及华南一带有显著的开拓。

我认为:明代几乎可以和欧洲的商业化社会,各别而平行地发展。只是,为何明代没有走向欧洲同样的历史途径?

我的观点是,第一大原因是生产力:机器生产当然比手工生产快,但是随之而来的问题是——对明朝而言,为什么要大量生产?生产出来的东西卖到哪里去?为什么欧洲需要市场,中国不需要市场?因为中国可以自给自足——村子里卖不动到镇里卖,镇里卖不动到县里卖,足够了。

但是西方从西班牙开始,到英国、美国,是要将生产的商货转卖他人,赚取财富。购买商品供自己消费是一回事,中间并不产生利益,但转手是有利润的——船跑得越快,商业利润越大、赚得越多;拿到商品的成本越小,赚得越多。所以,欧洲人发展出来的模式是:商业资本主义+工业机械化生产。工业机械化来自两方面:一个是矿场里拉煤的机器,提供源源不断的动力;一个是船上加一个机轮,跑得快、跑得远——这两个东西都是为了生产廉价的产品,卖到他方赚大笔的钱。可以说,这是“另外一种方式的游牧”,他们的掠夺不靠传统的鸣镝、快马,而是凭借机械和商品。

三联生活周刊:你在“说中国”系列里,一直强调中国文化的“同构性”,如何理解这个“同构性”?而由于地理特征,欧洲大陆从本土到地中海外围,很难形成像中国这样同构性很高的庞大而复杂的文化系统。这其中各自的利弊是什么?这种文化的同构性是否是天下国家的结构具有“超稳定性”特质的主要原因?

许倬云:中国文化之中,有些观念万变不离其宗:“老天爷”是“看不见的神”,是“具有人格的神格”,与基督教、伊斯兰教里“人格化的神”迥然不同:那是“人格与神格的双重性”。等到宋以后,它的“人格性”的一面被淡化;“神格性”——也就是“自然力”——的成分加强,就出现了“天人合一”还是“天、人各有特点”的分歧。

中国文化的精神,基本上走的是天人两分而互动的趋向,从西周以来直到现在:中国经常有团体与个人之间的连续性,而非对立——“修己”再“安人”,“己”与“群”是不能分的。相对而言,在西方社会,“个人”与团体始终是对立的。

这种两分而互动的观念,其实不会带来超稳定的特性。相对言之,例如群己两端,是互相对应也互相调节的关系,并不是一成不变,更不必然造成特权阶层把控社会。如果不幸,特权(例如皇权或者贵族阶层)把持社会的现象出现:最后的结果是,把持者自己僵化、失调而终于成为“社会的癌症”。

三联生活周刊:回顾中国历史,早在战国时期就曾经有高涨的人文主义精神,提倡个人价值,比如孟子就主张老百姓有反抗暴政的权利。但是这种人文主义的精神,包括这种反抗,为什么到后来就消失了?

许倬云:其实你所说的这种现象,并没有消失。如前所述,独占利权的阶层越强大、越持久,社会的分化和对立,也就更强烈。唐宋以后,农民阶层最辛苦,因为前述独占利权的社会成分,把持不让;如有天灾或人祸,最底层的农民穷苦而无处告,叫天天不灵、叫人人不应,民间在吃树皮,上面不知道——或者太监知道,皇帝不知道。这时候,农民揭竿而起,造成长期、大规模的动乱,乃至改朝换代。历史上,这种个例太多了,不用我解释或提名道姓。有些朝代的覆亡,不是由于外患,而是因为内乱。代替覆亡一朝的新朝,例如明代,并不理解“前车之覆、后车之鉴”;到最后,又被另外一次民变,削弱了皇朝的根本。这时候,外敌的入侵,正如大病之中身体完全没有抗力,努尔哈赤小小部落,轻易地就将大明颠覆了。真正颠覆大明的并不是努尔哈赤,而是李自成。

若论“士”与皇权的关系,明朝的情况最为恶劣。自古以来,君权都应受儒家经典理念的约束,不能独大。君臣之间不是主奴,而是分工不同的伙伴关系。但是在明代,明太祖朱元璋取得天下以后,大量诛杀辅助其打天下的文武官员。到后来,朱元璋将皇家子弟分封全国,各占地盘;许多“朱千岁”之外,还有那些太监,在几乎所有的国营盈利单位占据地盘。宗室与宦官,吸干了明朝的国家收入——国家因此没有足够的资本,维持治安、平息民变,其后果就是外敌虽弱,居然就轻易地拿走了朱家天下。

至于中国读书人本身的自我认识,在明朝确实有所改变。发端于南宋“向内求索”的原则,被明代的“阳明心学”发展为一个很重要的儒家学派。王阳明认为,“良知”“良能”出于“良心”,人人皆有“良心”:“良心”是自己的主人,后面有宇宙运行的大原则——权力最大的君主也管不到天地。这一学派的出现,使得作为儒生的士大夫找到了道德抗争的依据:凡是背离理性的事物,都不应存在。一些有骨气的儒生,就因此理直气壮,不顾生命,一波一波地引发对皇权的抗争,例如“东林”“复社”“几社”等。为天地之间,开创了知识与道德的勇气,面对廷杖甚至于死刑,书生们前赴后继,不断地抗争,在天地间留下了“富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈”的榜样。这些人的牺牲,我们后代无不敬仰。天啊!我们何尝愿意看见这些典范人物的牺牲?我们何尝不希望有人提出警示,上面就会改变啊!

三联生活周刊:陆九渊、王阳明都强调以个人心性为主,为什么最终还是没有形成可以与皇权对抗的权力?科举制在扼杀知识阶层的独立思辨精神这方面扮演了什么角色?明朝曾试图从官家化的儒家解放出来,但未果。这是否为近代中国走向衰败的开始?

许倬云:你提出的问题,值得深思。中国近代的衰败,并不完全在于西方的武装力量更为强大——坚甲利兵是可以学习的;然而,拒绝改变或者麻木不仁,却是根本的问题。我们以清末为例,从鸦片战争到甲午之战,中国多少次可以真正地开始革新?可是,终于革新没有出现,而最后以破坏性的革命,毁掉前面皇朝专制与最保守的知识分子把持权力的结构:革新不可能,只有在“同归于尽”的状况下,颠覆清朝。可是接下去的政权,继承了皇权特色,固守政权,而不知道改革之必要,蹉跎时间,以至于数度大战,内外交迫。

儒家的学者,有一部分只求自己心安。反而将真实的问题,留给了皇权及其依附者。这种逃避的心态,其实与真正儒家以“良心”为道德勇气,如同孟子所说“可以仕则仕,可以止则止”的人生境界背道而驰。真正的儒家,则是如文天祥《正气歌》中所说的那些人物:像张巡、颜杲卿,为了天下大义不惜牺牲性命的志士。天道不仁,以百姓为刍狗,更以真正维持道德尊严的学者为牺牲。天啊!何其不为天啊!

三联生活周刊:自“五四”新文化运动以来,知识分子对儒家文化的反思未曾中断过。比如蒋廷黻描述了20世纪初以来中国意识形态的崩溃。他说:“从君主制分离出的儒家思想,就像一个缺少大教堂墙壁支撑的飞拱,无法独自发挥作用。”现代文化以尊重个体权利为出发点,而儒家文化更强调人在一套系统里的位置和安排。儒家文化究竟能否生发出现代价值?在中国走向现代化的今天,应该如何看待儒家文化“遗产”?

许倬云:真正处理儒家的思想传承,是要能够理解儒家设定的一些前提,以及理解自古传承的经书、史书,其中的内容其实不过是一些资料而已。要从旧资料中推演出应付实际问题的解答,其实是不可能的事。旧材料能不能作为一种标准材料,至少反映过去的现实?更不能说,是否能反映今天的现实。于是,根据历史传承的经史寻找前例,再从这种前例中归纳解决问题的方式,往往离现实有凿枘不入之困难。真正的解决问题,是必须知道如何运用自己的智慧和可借用社会人文学科的方法学,面对问题做适当的处理。如果在今天的世界,还要有一些预设的假定——例如不尊重经济学上的统计,而只考虑官设经典的前提,非要按照预设的架构寻找答案,那就不过缘木求鱼而已。

明清时代,何尝没有通人?明末清初,顾亭林、黄梨洲、方以智这些人物,遵循心学,以自己的良知、良能,找问题、求答案。这些人物,留下许多著作,让我们可以学习,如何观察、如何存留记录,然后从可以见到的前例之中,归纳一些可用的方式,以处理面临的困难。今天的社会科学,单以经济学和政治学而论,也就是如此而已。经济学注重统计资料,市场的价格、货币的数量、各项目的生产指数:这些项目加在一起,找个理想的情况,再以理想的情况与现实对照,于是答案就自然出现了——明清时代的能臣良吏,何尝不是如此做法?

三联生活周刊:你在最近几本书里批评西方的现代文明的弊端,疾呼建立中国的现代文明秩序。但也有读者批评你的很多判断是出于被“家国温情的遮蔽”,担心一些观点暗合了现在高涨的反西方的民族主义情绪。你怎么看这个意见?

许倬云:我成长在战乱期间,抗战开始是1937年,我7岁不到。从那以后,没有经过太平日子。我们自己家里还算幸运,兄姐们都有学校可上,我自己是残疾,无法在校独立生活,只有在家自己想办法找书就看。我的学习过程,早期双胞弟弟在学校学习到的知识,放学回家可以转教给我;等到他进入初中,我们也从战地迁移到重庆,我在家自己读书。除了书本以外,报章杂志时时提醒我:我们还在战乱期间,我们还有许多老百姓在生命交关之间东奔西走。即使在后方比较平静,物资缺乏,人人都是贫穷、衣食不足。等到1949年迁移台湾,乃是逃难,又是至少20年的艰困岁月。

这些现实,我想今天太平岁月中长大的年轻人,不容易体会:没有国家,甚至于“人不是人”,只是敌人当作欺负、猎取的对象而已。在那种环境下成长,你能让我不感觉国家与同胞的命运同生同死吗?在这种环境下,你还能任性而为吗?你能不想想大家的共同福祉吗?

所以,我的本意并非主张民族主义。中国思想是中国文化的一部分,年代长,发展的过程复杂。中国文化本身,是一个经千锤百炼以后的成果。而且中国的文化,是以人为本体;相对于西方文化的“宗教底盘”,乃以神为本体。中西文化之间,自然有很大的差异。

我留学期间,以及后来在美国长期的工作,使我在近距离看到西方文化本身怎么从“神的根本”,逐渐发展为“人的根本”,但是又从“人的根本”,发现群体与个体之间互相依附,又互相冲突。

而在同一个时期,我亲眼经历美国在经济和社会方面的种种变化,以及在现代科技方面的突飞猛进。这些变化,到今天还在进行。西方文明实际上正在经历从成熟到逐渐发生问题的阶段,西方曾经有过自己经历的一段辉煌岁月。他们重个人也重秩序,能生产,也重分配。这双重的要求,在“二战”以后一步步地逼到工作日程表上。我说经历的数十年,正是西方成全了自己,又在改变中挑战了自己,而终于想要如何安顿自己的过程。其中的变化,我无法在此处一一详述。数年前,我写了《许倬云说美国》,就是将自己所见所知,报告于国人。我尤其注重美国从开国到今天,所经历的颠簸、起伏——他们并没有定于一点。今天他们的困局,他们清楚,他们也理解。我在陈述那些改变时,我的态度与美国冷静的观察者同样:心存悲悯,也希望找到出路。

我至少要说明:我所见到西方的这一段挣扎,到现在还没有真正离开困境。而同时,我也能理解:在我们的前辈,“二战”前在西方留学的中国学者,他们正是看到西方信心满满的时代;而西方本身在科技方面的进展、经济方面的丰足,在战后都面临极大的改变。西方的学者们不断在思考,自己过去对于科学、自由经济以及政治制度无不重新思考,那是一个大战之后,自己的反省。西方经历这一过程,乃是我们的前辈留学生,在他们留学过程中并没有看到的现象。这就是我和前辈之间,看待西方的视角和视线有极大的差异之处。

18世纪,中国遭逢来自西方文明的挑战,在交锋中一败涂地。如此不利的状态下,中国不得不学习西方。由于学习西方的动力是失败之后不得已而为之,心理状态难以平衡,也就验证以遵循正常的心态学习:严拒、不甘、饥不择食、囫囵吞枣,以至于五体投地,崇拜而不省察。

近200年来,中国人学习西方事物,不先从根本入手,也不从变化的过程中入手,中国人何以理解真正的西方?而且,“西方”不止一个:欧、美有差别,欧洲的东、南、西、北彼此都有极大的差别。如果我们只是笼统地称之为“欧美”,其实难免有盲点。

将来,希望有国人,能从根本上厘清西方思想的渊源、脉络,找到中西如何互相调适的途径。

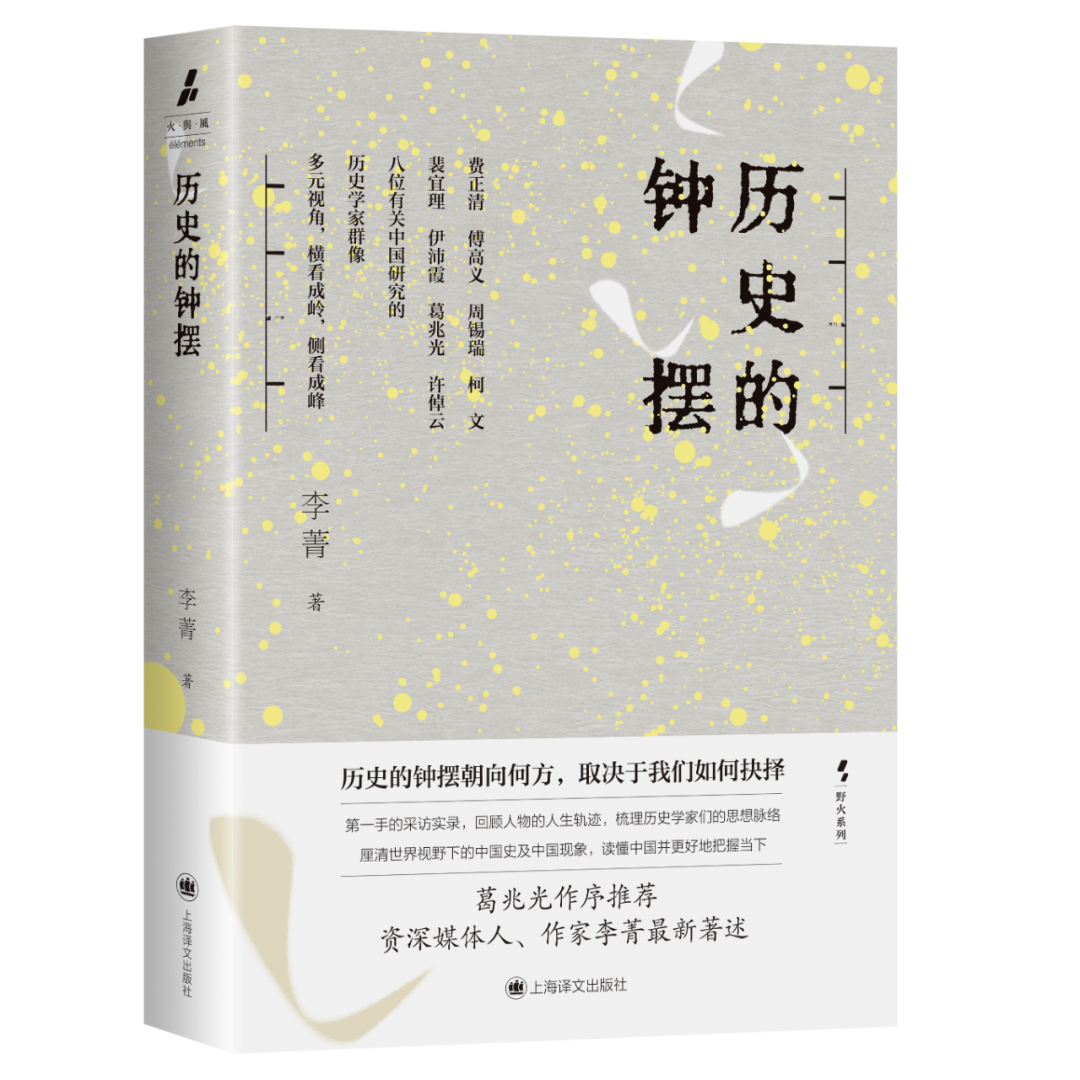

(本文节选自《三联生活周刊》2024年第5期,许倬云的完整长篇访谈,详见 @李菁对话 最新著述《历史的钟摆》。感谢冯俊文先生对本次采访的帮助)

排版:小雅/审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6137人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里