令人窒息的生活里,普通人如何跳出自我的牢笼?

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长24分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

新刊出炉!点击上图,一键下单↑↑↑

「夏日阅读」

主笔|肖楚舟

科学的人文面向

“阅读科学”这件事,这个夏天才开始在我的大脑中浮现。

朋友给我推荐了一本书,《地出》。它夹在我的书架里面,和一列文学、心理学、社会学书籍并列显得很特别,因为书名看起来和我们的日常生活相去甚远。这本书讲的是1968年,人类第一次从月球轨道上拍下地球升起的画面。

我们生活在一个科学至上的时代,航天领域的突破经常在新闻里出现,我为何从没听过“地出”的故事?在我对航天知识几乎一无所知的情况下,半个世纪前宇航员飞向太空的技术细节、从太空拍摄照片的种种曲折,为何让我惊叹与感动?

我去找清华大学科学史系教授吴国盛聊了聊。吴国盛是科学史专家,也研究科学哲学。我想从他那里得到答案,今天,我们为什么要阅读科学?又该如何阅读科学?

要弄清楚“科学阅读”是在读什么,首先要弄明白今天我们对科学的理解出现了哪些偏差。

20多年前,吴国盛出版过一本文集《让科学回归人文》,大体都是在讲科学与人文的关系。讨论这些问题,是因为我们面临着所谓的科学与人文“两种文化”的分裂。他想厘清的是,“科学”和“人文”在何种意义上是有区别的,何种意义上是可以沟通的,我们今天看到的“脱钩”现象如何发生,这种“脱钩”给我们的生活带来哪些问题。

简单来说,我们今天理解的“科学”经常是狭义的“理科”,这是现代教育制度、文化制度分科化、专业化带来的结果。

“广义上的科学,所有人创造的东西都属于‘人文’,科学本来就是一种人文。”吴国盛说。“把科学理解成技术,是19世纪之后的现代现象。但在中国这一点更加严重,原因是中国古代只有技术,没有科学,很容易科、技不分。历史上,科学以及技术的发展肯定对传统人文有缓慢的影响和改变,今天我们看到的所谓‘脱钩’,科学及其技术的发展速度越来越快,传统人文无法适应,也无法与时俱进,这就成了危机。”

对科学的单一理解,导致了什么问题?

吴国盛在文章里说,“近代科学的世界观已经在很大程度上支配了现代人的生活世界,支配了现代心灵的悲喜忧欢”。在科学之外,技术理性也席卷现代世界的每一个角落。“从社会治理和社会运作的理性化,到人们日常生活的理性化,效率至上、量化管理、标准化作业,都是理性化的表现。”吴国盛说。

说实话,我并未完全读懂吴国盛的书,但隐约觉得他所谈的词语指向了当下的生活感受——我们既希望生活可预测、确定,又厌倦高度预制化的日常,厌烦被技术裹挟,仿佛与真实世界隔着一层膜;既感到无所不能,又感到渺小无助,忙碌而空虚。科学与人文的脱钩,对技术理性的过度强调,很大程度上造成了我们的精神危机。而科学阅读,可能是缓解这些危机的一个途径。

具体来说,阅读科学是在读些什么?这些关于科学的读物,如何缓解我们在现代生活中感觉到的不适?

吴国盛提起卢克莱修的《物性论》,这位诗人贡献了古典原子论最经典的文本。卢克莱修讲“原子必定有不灭的实体,它就是万物最终的归宿,还必定在提供更新世界的物质”,他由此引申到对生命的思考:“万物皆有死,柔软的东西因躯体柔软而不免于死,易碎的东西因结构易碎而不免于死;中空的东西则由于身体多孔而必死。”

这让我第一次把物理课本上学到的“原子”看作一种诗性的存在,这种看不见摸不着的抽象存在变得亲切起来。顺着《物性论》,我发现另外一本书,斯蒂芬·格林布拉特写的《大转向》,这本书获得了2012年的普利策奖(非虚构类)。

格林布拉特讲述了文艺复兴时期人们如何重新发现《物性论》的故事,从此,人类从对超自然的恐惧与神秘中解脱出来,由此走向理性与现代。这是一个极好的、科学的理性思维为人类提供精神力量的故事。格林布拉特在书中说:“理性的运用并非只有专家才能做到,它对所有人都是可以触及的。”

科学,从何读起?

阅读科学是个很广泛的概念。吴国盛做过不少面向大众推广科学阅读的工作。前两年,他主持过一个“高山科学经典”项目,推介了100本科学书籍。每周请相关专家来讲解,连续更新两年才讲完。从数据上看,播放量和点赞量都不错,但吴国盛觉得“雷声大雨点小”。他感到要找到既懂专业知识,又善于面对公众讲解科学读物的学者很难。也很难说面对成年人的科学阅读推广,短期内真能有可见的成效。

他给我分享了几份科学阅读书单。在一份包含100本书的长书单里面,他把科学读物分为几类:欧几里得、伽利略、牛顿等科学家写的老经典,19世纪以后的科学家们写的新经典,通俗科学史,科学家传记,科学哲学名著。

最短的一份核心书单只有四本:《爱因斯坦文集》第一卷、伽莫夫的《从一到无穷大》、丹齐克的《数:科学的语言》、卡森的《寂静的春天》。吴国盛解释,这四本书分别体现了科学阅读所需的“三个维度”:当代性、全面性、时代性。

我手里的另一份书单来自商务印书馆的“自然文库”。我见到了“自然文库”的两位编辑,余节弘和张璇。他们有一间单独的办公室,窗台上放着几盆不同品种的秋海棠,书桌上堆满了书稿,书柜上张贴着鸟类、虎鲸的图谱。余节弘桌上摆着一个空相框,上面搁着几根鸟的羽毛。他说想做个装饰物,但是一直没时间。

“自然文库”的起点要回溯到2012年,一本书的出版让余节弘和同事们又看到了“复兴博物学传统”的苗头。那本书叫《发现之旅》,图文并茂地讲述了历史上十次最伟大的自然探险,很受读者欢迎。

这种苗头与我们的生活节奏相关:当人们追逐发展、强调经济增长的时候,自然无暇顾及外物。而当忙碌的城市生活令人窒息,人们又会下意识地将眼光投向广博、深邃的自然。

我好奇编辑们的选书思路:到底什么样的书可以被纳入“自然文库”?什么样的作品能打动他们,进而打动读者?

翻看“自然文库”做的头几本书,基本预示了他们想涵盖的各个方向。最初的一本是《看不见的森林》,然后是《一平方英寸的寂静》,再就是《鲜花帝国》和《醉酒的植物学家》。从植物学、感官生态学,再到自然科学与人类学的交叉,有点上天入地包罗万象的意思。要说有什么共通之处,这些书打开的是一种不常见的视角:跳出以自我为中心的思考方式,去探究外部世界平时听不见、看不到、难以察觉的角度。

十年做下来,随着国内外科学写作的变化,余节弘和同事们从“自然文库”出发,又拓展出“自然感悟”“新科学人文库”两个系列。他们选书也有了变化。

一个变化是更注重自然与人的生活经验相结合,另一个变化是更倾向交叉学科的视角。博物学也好,更抽象的物理、数学类的科普书籍也好,都试图告诉人们:我们身边的一切,脑中的观念,不是孤立的存在,也不是固定不变的存在。意识到万事万物之间的联系,将自己放在一个相互联系的世界网络中去看,我们的心灵能变得广大许多。

余节弘给我讲他在疫情防控期间,只能窝在家里编辑手头的书,反而获得一种奇异的宁静感,令人揪心的疫情变化、生活节奏的单调化,反而不是问题。他向我传授了一种非功利的阅读观:“很多自然地存在于我们身边的东西,我们往往视而不见。因为我们在学校学的自然科学是抽象的,就连脚边的苔藓、大树开的花,我们都往往注意不到。这些书的意义在于让你睁开新的眼睛,发现另一个新世界,它会带来一种持续的欣喜。当然,并不是每本书都能让你打开新的世界,它只是多提供了一条路径,或许有一天你会走上它。”

张璇编辑过一本关于大脑科学的书,她对我说:“读这些书的乐趣在于,它把你带入另一类生物的世界,让你从自己生活的环境中抽离出来,提供一些‘冷知识’。冷知识点亮的是你头脑里不同的神经链路,调动的是平时不用的感受力。这是有科学研究证明的。要说这些知识有什么用,可能我们追求的就是无用之用吧。”

摘一朵柯勒律治之花

我与吴国盛讨论了科学的美。吴国盛的解释是,科学与人创造的其他文化一样,它必然有着“真善美”三个维度。

“许多科学家选择他要研究的理论,不是由于这符合他的经验或者符合实验数据,而是说符不符合我的美学原则。向善也是一样的道理,早年科学家的工作是为了行善,为了改善人类的生活,让人掌握自然规律。这些面向,我们通过一般意义上的‘做题式学习’,是很难浮现的。科学阅读其实是在用一种非正式的教育方法,来弥补正式教育中的缺失。”吴国盛说。

我还是想知道,科学的美,与其他人文领域的美有何不同?如果我们缺乏基本科学知识,又该如何去体会科学的美?

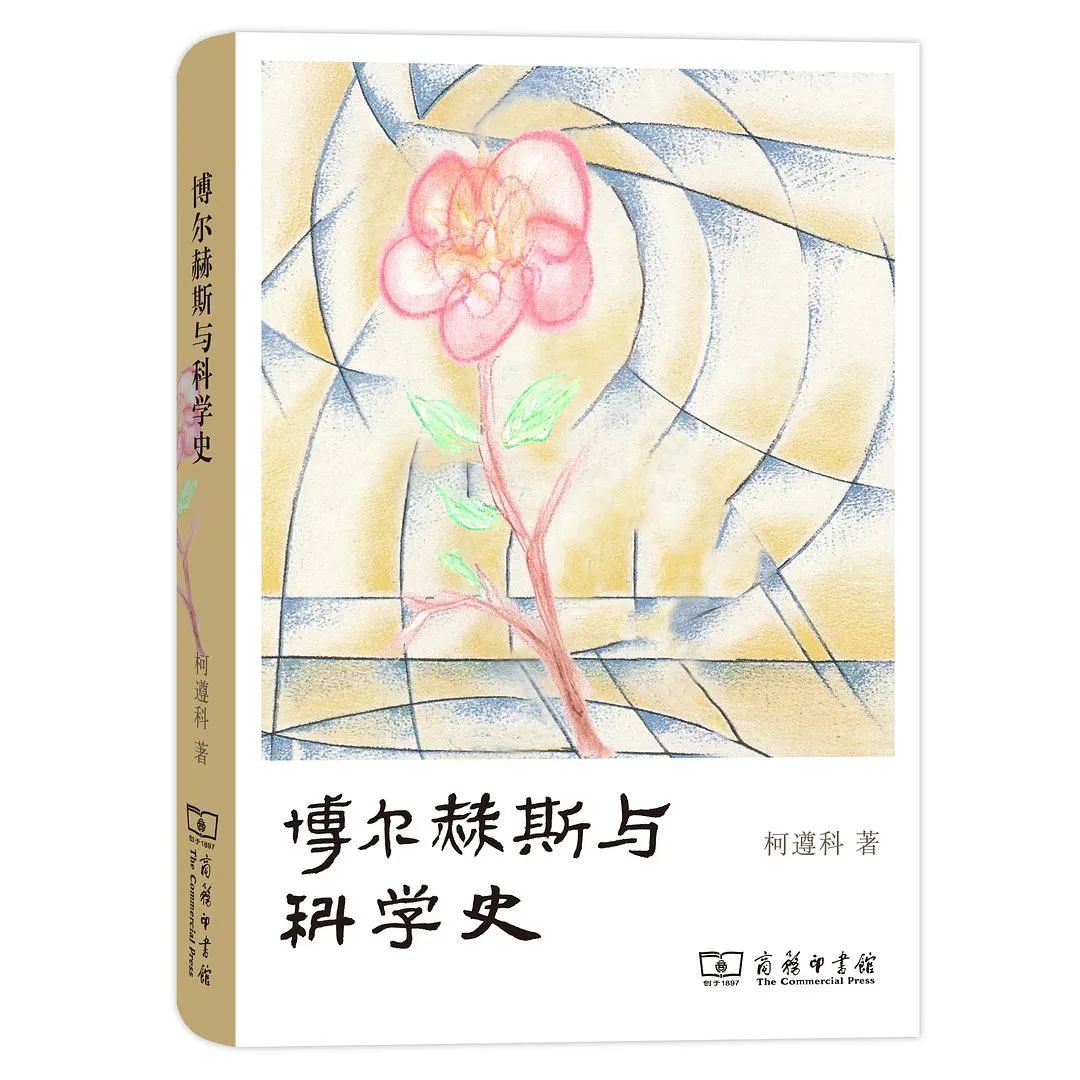

我从一本小书——《博尔赫斯与科学史》里获得一点启示。作者柯遵科是吴国盛的学生,现在在中国科学院大学任副教授。这本书是他读科学史博士时一些读书笔记的集合,讲述了一些科学史上影响深远,又颇有命运感的节点。

在前言中,柯遵科描述了一个现代科学史上的“博尔赫斯时刻”:1989年秋天,彼得·伽里森为了搞懂“医学图集”究竟是什么,前往斯坦福大学图书馆地下室。他在那里见到了成千本图集:肾脏图集、肝脏图集、眼睛图集、心电图图谱和脑电图图谱、身体各个系统的图集,它们似乎涵盖了人体的一切。后来他与洛兰·达斯顿讲起他的地下室奇遇,他们写了一本叫作《客观性》的书。“我们觉得自己在写某本博尔赫斯式的著作,包含人类的全部知识,看上去没有尽头。”

伽里森和达斯顿阐明了一个道理:科学的客观性是19世纪中叶从人类各个知识领域中突然涌现出来的一种认识论美德。从客观性出发,科学家们也开始改造自己的“人设”。19世纪以后,科学家才把冷静、自制、排除主观因素、善于忍耐枯燥的实验当作一种“理想人格”。

这种冷静与客观或许正是我们今天觉得科学遥远又冰冷的原因。柯遵科在他的办公桌前给我讲科学家与文学家的关系,帮助我恢复对于一种“活灵活现”的科学的感知。

他从洪堡和达尔文讲起。最初的科学家都是文学家,科学家首先要掌握写作的技巧,才能让他的思想摆上书架,传播出去。比如,洪堡就是一位优秀的游记作家。达尔文受了洪堡的文字牵引,才踏上美洲大陆,并且在日记中不断提起“从巴西热带雨林到安第斯山脉”“身处洪堡笔下风景”的激动之情。科学与人类头脑中诞生的其他文化一样,不是单纯的工具,而是用来解释世界、感召心灵的事物。

柯遵科在自己书的封面上放了一朵稚拙的小花,它是柯遵科的爱人手绘的。后来,柯遵科和美编商量,在背景里加上了横竖条纹,形成一个螺旋状的“底衬”,它象征着现代地理学开创者洪堡绘制的等温线和等高线,柯勒律治之花就浮在那背景上面。

柯勒律治在诗里遐想:“如果一个人在睡梦中穿越天堂,别人给了他一朵花作为他到过那里的证明,而他醒来时发现那花在他手中⋯⋯那么,会怎么样呢?”这朵小花在博尔赫斯和乔治·威尔斯的故事中都出现过。在一位科学史研究者眼中,它阐明的是“发现之美”。

“最初的科学家都是浪漫主义者,他们追求美。你从美中发现科学,找到科学的真理,把它摘回来,这就是科学的美。”柯遵科说。

在这一期的夏日阅读中,我们也分享了一些科学读物。

苗炜采访了西湖大学教授张卜天。张卜天的研究方向是西方中世纪和近代科学思想史,翻译了数十种科学书籍。在对谈中,他从自身出发,阐述了科学何以帮助我们从个人生活的旋涡中解脱出来。关心那些看起来高深复杂,或者不够实用的科学知识,究竟对我们的日常生活有何意义。此外,苗炜还推荐了几种平易近人的数学科普书籍:它们讲述了数的可爱与神奇。

我分享的是文章开头提到的《地出》,它是一位历史学家写的科学史读物,从各个角度还原了上世纪60年代人类进入太空、回望地球的过程,勾连起后来几十年间人类对自身处境的认知变化。

薛芃啃下了一本厚重的地理学著作《昔日的世界》。作者约翰·麦克菲是《纽约客》的作者,他邀请不同的地质学家同行80号公路,在美国北纬40度附近取一个横截面来回穿行。他将时间拉到亿万年前,去探究这些峻岭与洼地、沉积或断裂是如何一步步变化形成的。某种程度上来说,地质学家思考的不是石头、地貌的问题,而是时间的问题,关乎地球的生长与变化。

张星云介绍的是一本由天体物理学家、理论物理学家和认知科学家合著的新书《何为科学:科学是什么,科学不是什么》。作者们试图通过科学哲学的视角反思科学,在书中梳理了物理学、生物学、认知科学、环境科学的生成发展史以及它们的底层哲学预设,揭示现代科学的“盲点”。

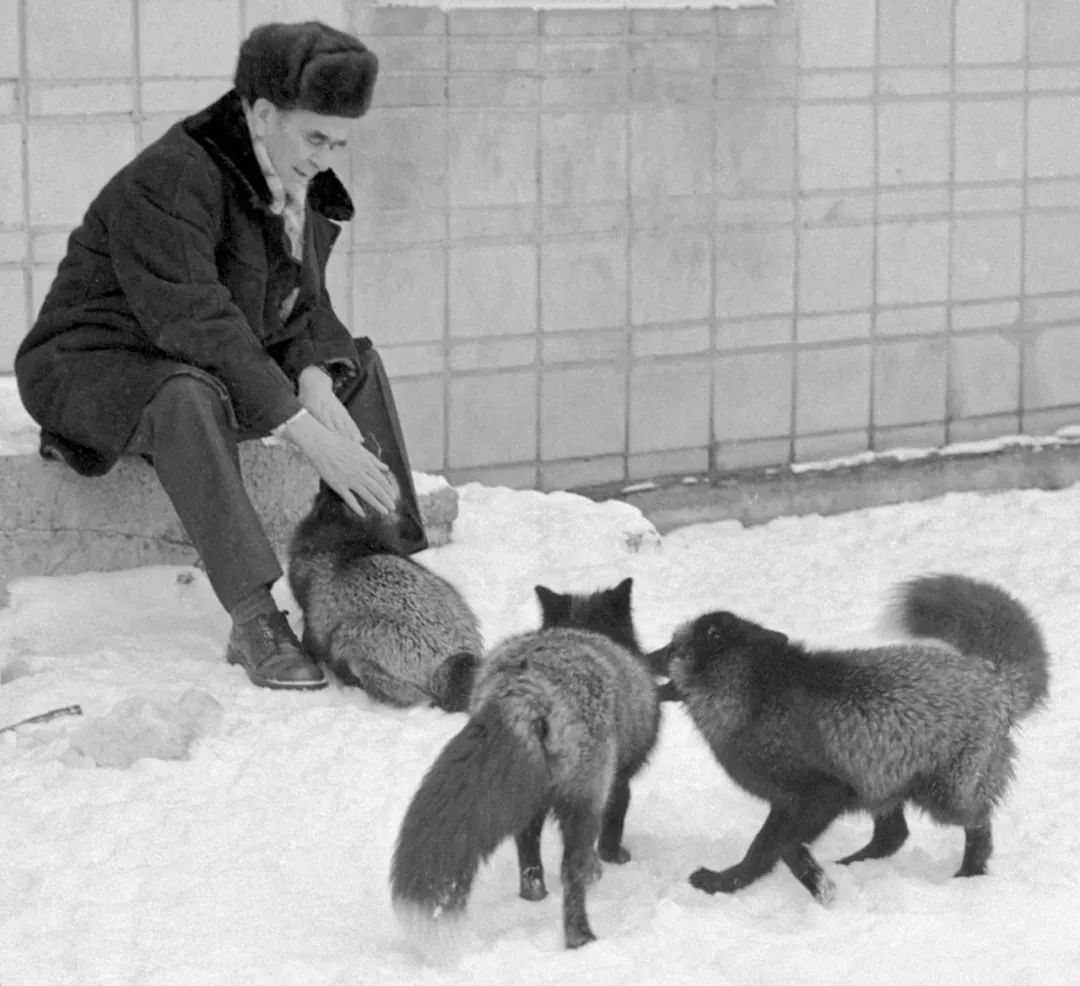

黑麦分享的是科学家特鲁特与作家杜盖金合著的《驯狐记:西伯利亚的跳跃进化故事》。这本书还原了上世纪50年代末在西伯利亚进行的银狐驯化实验,他们试图在短短几十年内还原长达数千年的动物驯化过程。这本书讲述了科学家们不可思议的科研故事,同时也歌颂了人类与动物之间紧密的情感纽带。

我不敢保证,这些书读起来一定有趣,我们只是提供一些选择。借用吴国盛的话:科学阅读从兴趣出发,读不懂不必硬读。不过总可以抱着一种期待:科学读物不是高高在上、佶屈聱牙的。它能将我们生活中最重要的主导性力量——科学——还原为可理解、可欣赏的样子。科学阅读,应当成为我们日常阅读中一个重要的组成部分。

更多精彩报道详见本期新刊

点击下图,一键下单

本期更多精彩

| 封面故事 |

-

夏日阅读:聚焦科学 跳脱个人经验的狭小漩涡(肖楚舟)

-

心灵的惯性定律(苗炜) -

可教可学的数学(苗炜)

-

《地出》:回望地球,人类的顿悟时刻(肖楚舟) -

“深时”之旅(薛芃)

-

科学的“盲点”,是人自身的经验(张星云) -

《驯狐记》,制造人类的新朋友(黑麦)

| 经济 |

-

市场分析:淡化短期,寻找长期增长动力(谢九)

| 社会 |

-

调查:水淹养老照料中心(陈银霞 魏昭阳) -

专访:极端暴雨考验北方防洪(覃思) -

调查:从“喷系少年”到“网络黑帮”(王均) -

专访:我们如何面对老年生活?(吴琪)

-

文化中国行:江门塘口墟:一个“空心村”的蜕变之路(李晓洁) -

文史:奖与惩(卜键)

| 专栏 |

-

邢海洋:“破天荒”的泄洪

-

李敬泽:努力

-

袁越:独居还是群居?

-

张斌:瓜迪奥拉:人们都在等着看我失败吗?

-

朱德庸:大家都有病

点击下方图片

开通数字刊会员月卡解锁本期👇

本周新刊

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6138人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里