当身患绝症的老人想要“拔管”,谁来做决定?

作者:三联生活周刊(微信公号)

08-09·阅读时长24分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

所有这些新观念的背后,实际上是我们要把老年人作为一个整体的人来看待,他不是器官和系统的综合,他有尊严,也需要价值感。

记者|吴琪

衰老和死亡都是生命历程的必然阶段,但我们现在对它却缺乏最新的了解。传统上,老人到了一定的年龄就开始准备寿衣和寿材,他和亲人们一起,坦然面对人生即将落幕。但随着城市化发展,很多老人在医院里离世,我们日常看到的都是富有活力的生活,仿佛人是永远不死的一样。我们对衰老越来越缺乏理解和共情。

人口老龄化和人均预期寿命的持续增长,也是一个新变化。根据世界卫生组织(WHO)《中国老龄化与健康国家评估报告》预测,到2040年60岁以上人口规模预计达到4.02亿,相当于每三个人中,就有一位是老年人。与此同时,带病长寿的现象越来越普遍。根据国家卫生健康委的数据,我国75%的60岁及以上的老年人至少患有一种慢性病,43%的老年人患有两种及以上的疾病。

在这些变化面前,从前那些面对衰老和疾病的观念与做法,未必还可行。什么样的老年人可以定义为健康的老年人?多病共存且治疗方案相互冲突时,应该挂什么科,如何决策?不服老的老人如何应对风险,恐惧衰老的老人又应该如何维持身心健康?而所有这些新观念的背后,实际上是我们要把老年人作为一个整体的人来看待,他不是器官和系统的综合,他有尊严,也需要价值感。他需要全社会的理解、尊重和养老支持。

为此,我们专访了北京协和医院老年医学科主任康琳。

医院老年医学科主任康琳(图源:《三联生活周刊》视频号《康琳系列访谈》)

是老了,而不是病了

三联生活周刊:我们一般会认为60岁算是老年人了。那么,现在还处于中年的1965年及稍晚些出生的人,就即将进入老年了。在协和医院老年科,您接触到的患者是怎么样的年龄跨度?

康琳:我们现在挂号没有一个明确的年龄界限,甚至遇到过最年轻的,20多岁的人也来看老年科。我问他为什么,他说他有好多问题,好像不是哪一个专科能解决的。他看好像老年科都能够解答,就挂了号。但是,大部分人还是60岁以上。

三联生活周刊:很多人日常看病,比如说心脏不好,他可能去心内科;肝不好,他就去消化内科。一般是出现了哪些症状,或者明显的原因,他们才会到老年科?

康琳:这是一个经常被问到的问题,老年科是做什么的?因为西医的就诊方式就是把身体分成不同的器官和系统,比如我觉得可能是心脏有问题,我就挂心内科。但人到了老年阶段,如果以症状切入,很多情况下难以从主观上判断他是什么问题。比如说,胸疼,有可能是心脏的问题,也可能是呼吸的问题,也可能是胃食管反流的问题,甚至可能是皮肤带状疱疹的问题。另外一种情况是,老年人的不舒服往往是很多因素叠加导致的,不局限于某一个脏器出了问题。那针对老年群体,就需要我们不能够头疼医头、脚疼医脚这样。甚至,有一些不舒适可能不是脏器的问题,心理情绪也会有躯体化的表现,我们也需要去判断。

三联生活周刊:这里头其实就有一个问题,老人或者家属如何判断这些症状是老了还是病了?

康琳:其实在现代医学中,这也是很难的一个话题。就像您说的,我们不提倡把所有的症状都当成病来治疗。我讲一个例子,动脉硬化算不算疾病?如果是一个80岁的人,我可能并不把它当作一个疾病。他老到那个程度了,就跟外貌上长皱纹一样,血管也会长皱纹,就叫动脉硬化。但如果在神经科和心内科的角度,可能他们会认为,局部血管的病变在这个器官里边确实有可能会造成严重的后果。所以,动脉硬化要不要去治疗?判定可能需要更长时间的验证或者更精细的划分,硬化到什么程度,我要去关注它了。

《漫长的告别》剧照

以前大家认为没有病叫健康,但“病”的定义是什么?如果我们把高血压、高血脂都定义为疾病的话,在80岁以上的老人里可能很难找到一个完全没有病的。因为随着年龄的增长,血管弹性变差了,人就会血压高。所以,我们需要对健康有一个新定义,现在WHO有一个定义是,健康不以年龄做界定,也不以疾病做定义,而是以功能作为最主要的切入点。尽管你有疾病,你年龄很大,但是你能够相对比较自理,心理情绪也没有太大的问题,还能积极地参与社会交往体现社会价值,这就是健康的。

三联生活周刊:但这个健康,是不是也跟个人的心理预期有关?比如说,老人他以前是能跑的,现在就算能走,感觉也很不好?

康琳:我们就遇到过这样的老人。他来门诊说:“我的健康出现了断崖式的下降。”我说:“你的所谓断崖式是什么?”这位老人已经85岁了,他说,他原来每次游泳可以游1000米,现在只能游800米。我就问我后面坐着的20多岁的进修大夫,你们哪个能游1000米?大夫们全部摇头。有些老人确实会跟自己比较,但医学上有一个概念叫“人群比”,老人的状态如果在95%的人群以上,那就是非常好的了。

把人看作一个整体,

而不是器官的组合

三联生活周刊:怎么定义老人的健康,引申出一个很有意思的变化。西方医学曾经有一个阶段,会说在大夫眼里人就是器官的组合。可是医学发展到今天,是把人看作一个整体,把人的感受放到了很重要的位置。我们能这样理解理念的变化吗?

康琳:是的。我们原来是从西医、从解剖的角度去把人的健康分成不同的系统。但是越到老龄化社会,影响健康的因素共存的情况变多了。我们发现这些因素很难隔离,需要跳出器官和系统,把健康当作一个整体。

如果用单病思维去治疗老年人,我要治疗这个病,就要排除统计学上的混杂因素,就把其他病也排除掉了。单病的《临床指南》应用到真实世界去指导治疗时,它如果面对情况复杂的老年人群,是没办法给出答案的。不是说他的心脏坏了,我只治心脏。可能这个老人吃了治心脏的药,消化道就出血了,然后如果我只考虑消化道出血怎么处置,老人的心肌就梗塞了。没有哪一个单病指南能告诉我怎么办,只能跟不同的个体,共同决策治疗方案。这种决策可能会受主观的影响很大,我遇到过这样的案例,就是心脏和消化系统的治疗是正好相反的。

《三悦有了新工作》剧照

三联生活周刊:那么决策就应该是两害相权取其轻?

康琳:所谓取其轻这件事的判断也很主观。有的人就说我不能心脏出问题,我先治着心脏,哪怕消化系统出血了再说。有的人就说,我绝不能接受药物给我带来的副作用,哪怕心脏出问题,我也绝不能吃让我出血的药。这就是为什么老年人的决策没有一个固定的范式。

三联生活周刊:所以,我们会提倡回到患者本人,尊重他的意愿和感受是吗?

康琳:是的。我觉得关键点就是,他真正想要的是什么。如果他事先能够表达得很清楚,比如刚才举的例子,老人已经说得很清楚他不想要这个样子。对于医生来讲,我们至少有一个方向。

另外还有一个情况是,老年人的意愿可能跟科学理念或者普世价值观相冲突,但是他的生命历程和他对自我的判断就是这样的。这种情况,我们也要理解他。我遇到过一个90岁的老人,喝酒喝了五六十年,每天喝半斤以上,喝到他震颤,喝到对他脑子也有一些影响。但除了这两点,他身体都还好,他家人带他来看病,问要不要戒酒。这个老爷子,你跟他说别的都可以,一说戒酒就拍桌子。我就问老爷子,不喝酒你能活到92岁吗?他儿子在一旁说,觉得很困难。我说,如果他已经到这个阶段了,那就先不要戒酒了。

《好事成双》剧照

三联生活周刊:喝酒这件事,是老人最在意的?

康琳:那是他的感受里很重要的事情。他几十年生活阅历带来的惯性,你想他短时间内改变,其实很难。家属也劝了很长时间了,也很难改变。针对老人这类情况,需要一个很全面的判断,或者是照护方、患者和医生,大家形成相对平衡的、尽量接近大家都能接受的一个解决方案。

三联生活周刊:尊重老人,除了医疗上的,还涉及子女或者伴侣等照护者。我们会看到一些比较孝顺的子女,他们忍不住会批评老人,不能这样,不能那样。实际上,可能是因为子女还没有进入老年,不能理解老年人的处境?

康琳:对,他没有办法感同身受。另外,从传统观念上,照护者的关注点也不在老人的感受上,而是各种指标。我再举一个例子,曾经有个女儿推着父亲来看病。我常规地问老人,哪里不舒服。老人说,他最近吃饭不香。他女儿马上就打断了,说挂号要看主要问题,让老人先说一说自己的心脏。结果我一看老人的心脏,做过支架手术,但药物控制得很好。他的指标没有问题,也没有症状。老人又说自己排便特别费劲,每天很折磨。他女儿又打断他,说咱们好不容易挂了一个专家号,你再说一说你的肺。我一看,肺在用药,稍微调整一下用药的时间和剂型就可以了。我问,还有没有其他的问题?老人说,睡不着觉,每天太影响他了。他女儿又打断他,说你怎么老说这些没用的,说一说你的胃。

这就是家属的传统观念,脏器是要命的器官,关注点始终围绕着脏器。但是对于老人来讲,吃饭不香、睡不着觉、大小便控制不了等等,这些才是影响他生活的事情。甚至,疼痛都是一个主观的事情,可能跟躯体有关,可能跟心理有关,也可能跟环境有关。我们关心老年人,要从整体健康上考虑。我认为未来老年人的体检都应该扩展,不能只看血压、心率等指标,而是应该把老年人的知觉、情绪等切身感受也纳入进来。

如果我们总是从自己的角度出发,很难共情老年人的日常。在我们看来很简单的事情,可能每时每刻都在影响他们。我们给20多岁的年轻学生上课的时候,为了让他们理解老年人的处境,会给学生穿体验服。学生戴上背带,腰就直不起来;手上放上铅块,手也提不起来;关节拿棍支上,就弯不了;戴上眼罩和耳塞,学生就看不清、听不见。等他们把这些都摘掉之后,我问学生,对你影响最大的是哪一点。年轻人说,看不见听不着的影响最大,感觉一下子世界跟自己隔离了。如果这件事不解决掉,他每一分钟都是痛苦的。

寻找医疗决策的平衡

三联生活周刊:刚才您举的例子,其实在讲做医疗决策时,要寻找一个平衡。这背后涉及价值判断问题,比如说,照护者或者老人会认为,必须活着,才有意义。这个意义,到底是谁的生命意义?这是老年科经常遇到的情况吗?

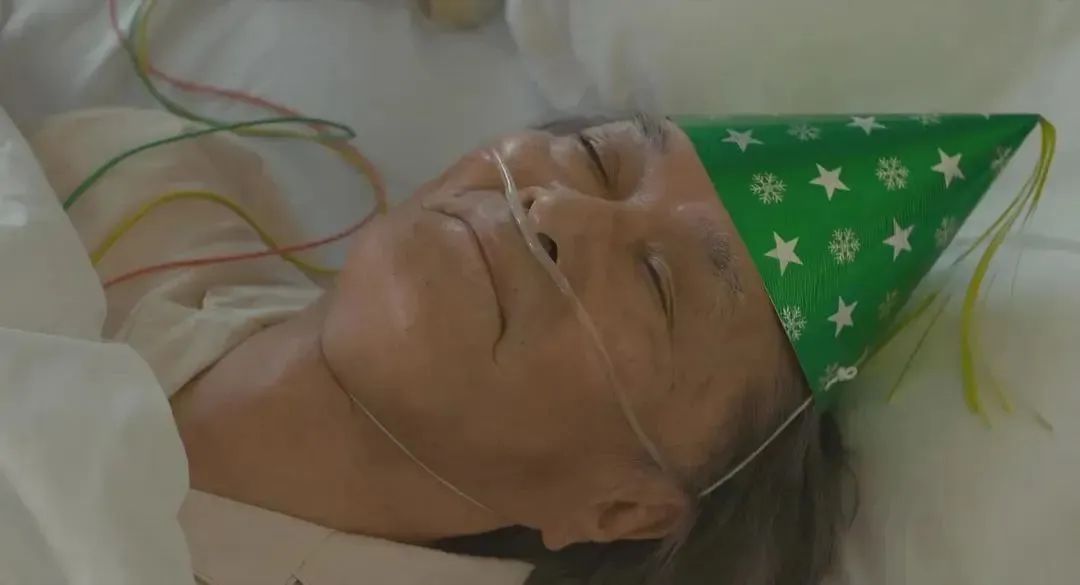

康琳:是的。人的情感需求和价值判断,不同的人可能完全不一样。比如说,人到了最后阶段,有时可以用纯医疗手段维持各项指标,心跳也在、呼吸也在、血压也在,但是身上插满了管子,跟照护者任何交流也没有了。一些人认为这种状态没有生活品质,没有尊严,是没意义的。一些人却认为只要这个人在那儿,就是有意义的。

《漫长的告别》剧照

三联生活周刊:但是也会有这样的情况,我听医生说过,有些老人得了绝症,会说:“别给我治了,我真的想死。”医生意识到,老人这么想是因为子女探望得太少了。一旦医生把这个情况给扭转过来,就发现老人并不是真的想死。所以,亲密的人怎么去辨别老人背后的需求是什么呢?

康琳:你要问问他,他觉得什么样是有意义的,他所谓的没意义到底是什么?我们可以找一些具体的点,让他能够把生活重心转移一下。比如说,他哪怕能画个画,能帮你缝个衣服,或者是做一点什么事情,这些能够体现他价值的具体的场景。

三联生活周刊:你说的把痛苦具体化、需求具体化,听起来可能跟心理学的方法有关。这其实是从非常抽象的观念里找一个抓手,去跟老人沟通。比如说,老人要体现自己的价值,那么一个90岁的老人认为的自己有用是什么,一个70岁的老人认为的自己有用是什么?老人的价值感背后,可能是有非常多层次的。

康琳:其实为什么大家觉得老了就没用了,我们也去分析过。工业革命以后,大家把效率、速度作为定义成功和积极的标准。那么,随着年龄的增长,速度自然会慢下来,没有那么高效了。但实际上,这不能是我们做价值判断的唯一指标。比如说,咱们中国人讲“家有一老,如有一宝”,老人是家里的压舱石,给亲人心理上的安定。这就是老人的价值。

三联生活周刊:老年人的价值感,除了自己和亲属怎么认定,其实还会受到外界的影响。比如说,有读者提到,自己70岁就不能参加马拉松了。你怎么看待老年歧视的现象?

康琳:老年歧视一方面来自外界,年龄限定了很多事情不能做。比如说,70岁不能参加马拉松、70岁不能报旅行团了,包括在医疗行业里面,现在也说多少岁就不能做什么手术了。另外一方面来自老年人自己,比如说我已经多少岁了,这个年龄我还能做什么?这还是回到我刚才说的情况,年龄不是衡量健康的唯一标准,疾病也不是衡量健康的唯一标准。我们的评价标准应该改变了,就是说即便老人有疾病,但能保持生活自理的状态,那就很好了。

《岁月自珍》剧照

《岁月自珍》剧照

三联生活周刊:但是,我感觉大家提到衰老,不单纯是歧视的问题,确实会害怕几样事情,比如说得坐轮椅了,得卧床再也起不来了。

康琳:恐惧衰老,一个是源于未知,比如说我不知道如果失能了,要面临什么事,怎么解决一些问题;另一个是我们的环境还不够友善,不能让老人不恐惧。我举一个例子,2006年我在约翰斯·霍普金斯大学医学院学习,路上看到一个老奶奶。我觉得她满头白发的样子肯定有七八十岁了。她拄着助行器,一个人在等公交车。我问她去哪里,她说去两三站外的一个公园。她自己出行没有障碍,因为公交车停下之后会伸出一个踏板,她迈一步就上去了,然后踏板缩进去把她带上车。她上车之后,挪一步就能站在旁边,站立位有安全带,能把她固定住。下车时,是相反的一套流程。这个环境很友善,能帮助她代偿很多功能,她就不害怕。她可以主动外出,主动去公园,越主动去做这些事,她的身心就越健康。

三联生活周刊:如果一个老人遇到必须坐轮椅的情况,不同的个性,会不会也导致不同的态度?比如说有的老人特别害怕,他就特别收缩,绝对不出门。有的老人却为了证明自己还很强,要做有风险的事情?

康琳:是的,这是特别典型的两个极端。有的老人不服老,要做一些超出能力范围的事情,比如踩着桌子换灯泡。这个动作对老人来讲很危险。我就会给他做平衡测试、下肢肌力的测试或者用握力计测一下他的上肢力量。我告诉他,他现在的力量属于合格水平还是不合格水平,安全还是不安全,帮助他客观地了解一下自己。我再告诉他,做这件事是有风险的,这个风险带来的后果是无法承担的。

2023年11月27日,贵州黔东南某医疗健康养老服务中心内医务人员陪老人出行(龙兴伟 摄|视觉中国 供图)

另外那种特别退缩的老人,他可能对自己的每一个体检指标都非常担心。我会告诉他,用进废退,你越不用,肌肉功能、平衡能力就越差,你就越不能走了。当然,这个时候要使用一些康复手段去辅助他,让他能够科学地去运动。我同时要给他一个反馈,康复结束后再给他测一些指标,告诉他趋势在好转。老人也会有信心继续运动。我们还是要主观和客观综合起来给老人一些反馈。

尤其是,我们接触的老人可能认为,他们到医院来求助医生,吃了药问题就解决了。但是,随着年龄的增长,老人必然会面临一些问题是没办法通过一片药就能解决的。你今天不去努力锻炼注意营养,可能未来你就会发生,比如说肌少症、骨质疏松或者跌倒,那么它带来的危害更大,回过头来还是自己要承担这个结局。

(本文选自《三联生活周刊》2025年32期)

排版:球球 / 审核:小风

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6138人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里