反对父亲,理解父亲,他们决定不成为“那样的父亲”

作者:三联生活周刊(微信公号)

09-24·阅读时长27分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

新刊出炉!点击上图,一键下单↑↑↑

「父子关系」

每一对父子关系都是时代的产物。父子关系的核心在于,理解父亲和他背后的时代。

记者 | 刘畅

编辑|徐菁菁

每一对父子关系都是时代的产物。父子关系的核心在于,理解父亲和他背后的时代。

记者 | 刘畅

编辑|徐菁菁

编辑|徐菁菁

权力与情感:两代父亲的界限

“我问儿子,‘谁是你最好的朋友?’他说,‘是爸爸’。”

1984年出生的作家向迅,儿子今年2岁多,令他最自豪的事就是,相比妈妈,儿子更黏他。自打儿子出生,向迅在前九个月每晚起夜给儿子拍嗝,儿子趴在他身上睡觉尤为香甜。

在带孩子的过程中,向迅心中总有一个影子,“有时带孩子失去耐心,说话声音大些,我就会特别警惕,觉得当年父亲对我的态度无形中影响了我,很后悔,我会反思自己的教育方式”。

向迅记得,自打上学,日常的情形就是,他与母亲、哥哥在家有说有笑,父亲一进门,家里就鸦雀无声了。他们习惯了父亲发号施令,不愿意在他面前发表自己的看法,于是心照不宣地结成某种同盟,以这样的方式表达不满。

向迅的父亲已经病逝九年。虽然父亲的打击式教育,使向迅在青春期很不自信,但他对父亲却并不抱恨意,而是遗憾。

当年父亲住院接受治疗,向迅曾试图打破隔阂,但常年的互动模式让这变得太难。他打算给父亲按摩头部,也需鼓足勇气才敢征求父亲的意见。了解到父亲恐怕时日无多,他拿着录音笔走进父亲的病房,期待他讲出自己一生的故事。但直至父亲病逝,向迅都未曾把录音笔打开。一方面,他害怕录音的举动,让父亲意识到自己大限将至,丧失生的希望;另一方面,他也着实开不了口。于是,他期待的和解,在父亲患病时,就打成了“死结”。

父亲去世后,向迅花五年时间写下《与父亲书》,渴望用书写理解父亲。在他的书里,父亲是一位典型的农民。他没念过什么书,直到60岁都在东北和西北谋生,贴补家用。

父亲似乎从小就没有得到多少父爱。向迅的爷爷有六个儿子,他的父亲排行老二,但因父亲的大哥入赘,父亲就是实际上的长子,结婚前就靠自学成才的手艺帮衬父母养家。但向迅的爷爷将所有想要独立分家的孩子,都当作严酷生存条件下的竞争者。向迅的父亲分家时,只得到一筐土豆和少量玉米,他得向岳父家借粮才能度日。

这样成长起来的父亲对向迅严厉,爱藏在沉默背后。向迅到县城上高中,父亲不远千里给他买了一身西服和皮鞋;也是从那一年开始,父亲经常从各地的工地给他写信。只有在不需要面对面的家信里,父亲的叮嘱才跃然纸上。

这样的父亲穿越时空、城乡,令人熟悉,就像朱自清的《背影》中的父亲一样——严肃、寡言,令儿子感到想要亲近,又战战兢兢,极为疏远。

而在我们这个时代,向迅的父亲,和作为父亲的向迅,似乎已经存在一条泾渭分明的界限。他们对自我的期待和要求已经截然不同。

传统的父亲始终是作为一种社会角色而存在的。

父亲的政治地位和社会命运,直接决定着家庭的生存与发展;经济上说,父亲是家庭的主要甚至是唯一供养人,家庭的日常生计和周转都有赖于父亲的持续劳作;文化上,父亲是社会与家庭的价值中介人,家庭以外的信息、知识和技能主要从父亲那里中转而来。

因此,父亲是家庭与社会之间的中介,是家庭秩序的缔造者、维持者和保障者,父亲需要审慎地处理家庭与本家族、国家以及其他社会制度的关系,同时他要用严肃的态度让子女不放纵自己,保持一种克制努力的紧迫感。

对于父亲来说,维系家庭的经济和社会地位,让儿子成为一个合格的继承者,是人生的最大使命。

这样传统的家,从经济上和社会结构上其实早已不复存在。从上世纪50年代,我国要求男女平等开始,男女职工都要把主要精力奉献给国家,家庭中的父亲不再垄断经济来源,家庭也不再需要父亲作为社会链接的唯一纽带。但作为根深蒂固的文化传统,父亲的角色认定没有跟上这些变化迅速调整。

香港浸会大学社会学系副教授彭铟旎曾先后在深圳、厦门、泰安、广州、东莞分别访谈城市中产家庭和农民工的育儿情况。从做过的访谈里,她发现,那些出生在上世纪60年代的父亲认为经济职能是首要的。来城市打工的农民工认为,给孩子寄学费最重要,把孩子留在村庄,无法陪伴孩子,与孩子无法顺利沟通,虽然会感到亏欠,但认为“只要孩子成家立业,父亲的工作就算完成了,情感上的亏欠就可以弥补了”。

新一代的父子关系则是一种双向的充满了情感互动的关系。上海社会科学院社会学研究所刘汶蓉研究员在她的研究样本中发现,新一代父母会积极介入子女的学校生活,做孩子“无形的后盾”,由于父母能帮他们应对外界危险,孩子会形成向父母寻求关爱与安慰的习惯。与此同时,父母主动迎合孩子的兴趣,融入孩子的学习与休闲时光,双方由此产生频繁的亲子互动。在这种关系中,父母与“00后”的子女冲突要比之前的代际少得多。

“4-2-1”结构下,成为问题的父亲

父子关系从传统家庭中围绕继承而展开的权力关系转向情感关系,有社会变迁的深刻背景。

在向迅小时候,城市里许多家庭的小孩已经不会体会到被父亲区别对待的感觉了——他们是独生子女。社会学家们发现,从1979年以来开始试点,在上世纪80年代上升为“国策”的计划生育政策,成为改变中国家庭结构、家庭关系的决定性因素。

在有且仅有彼此的情况下,父母和子女彼此间的情感的需求其实都在上升。刘汶蓉说,“当只有一个孩子时,父母和孩子双方的情感来源都是单一的。”独生子女家庭会形成“亲子一体”的状态,两代人的和睦只有通过情感才能被合理化和接受,“孩子会天然地认为,‘我的就是父母的,父母的就是我的’”。

计划生育政策逐步严格的同时,伴随现代化的进程,精细化育儿的时代随之到来。王向贤记得,从上世纪90年代开始,婴幼儿奶粉、学生的课外兴趣班也开始出现。另一方面,以往“包分配”的机制被竞争激烈的就业市场所取代。独生子女一代,教育、工作的出路,都要一个个小家庭独自面对。

在这些变化中,儿子的人生脚本不再是继承父亲,而是变得比父亲更优秀,他们身上寄托着家庭“更上一层楼”的希望,他们才是新家庭的核心。

“失权”的父亲处于尴尬的地位。在社会分化和教育竞争更加激烈的今天,要培养更优秀的子女,实际对父亲的经济职能提出了更高的要求。从时间精力的分配角度看,父亲们难以在事业成功、经济角色与代际沟通、情感角色之间找到平衡。

与此同时,刘汶蓉指出,当亲子之间变成了一种沉重的责任捆绑,彼此在心理上、社会基础上,都难以完全独立化和个体化。当父母把家庭未来延续的期望,都投射到孩子身上,父子之间的冲突就会加剧。

作家毕啸南出生在山东威海的小县城,比向迅小四岁,是家里的独子。相比向迅,他的家庭是社会进程的另一个侧面。毕啸南的父亲原本在工厂,“下岗潮”来临前,他的父亲就与人“下海”做生意,他性格耿直,充满书生气式的理想主义,但在丛林法则面前屡败屡战,最终向社会低头,深深信服金钱和权力的人生规则。

平时他爱与家人发脾气,而面对自己的儿子,虽然未曾骂过一句,尽力把戾气藏起来,却也暗暗左右着毕啸南的发展。高考时,父亲私自改了他的志愿,改在了离家近的山东师范大学。毕啸南曾梦想做一名主持人,大学时到湖南卫视实习,毕业时本可直接留下,但父亲希望他回家当一名小学老师。毕啸南选择了折中的办法——读研究生,上学期间仍然兼职做主持人。而研究生毕业后,他父亲又希望他在大城市里当一名中学老师,他又继续读博士、博士后。终于,他博士后出站后留在高校做了一段时间大学老师,那成为他父亲最自豪的时刻。

毕啸南告诉我,“在人生选择的关口,父亲从来不会命令他,而是会跟我讨论,然后按照自己的想法,把我提出的所有可能性都否定。”

在家庭的情感互动里,这样的父亲常常处在一个边缘的、疏离的位置。

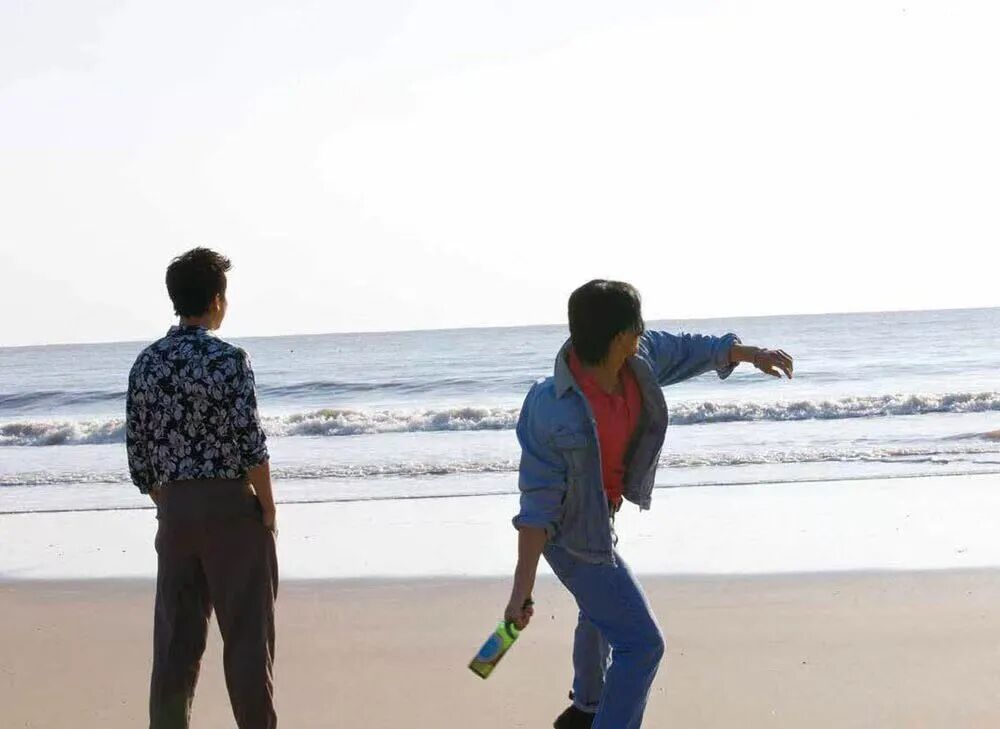

反对父亲,理解父亲,“不成为”父亲

如何与父亲达成和解,是每一个既体会过沉默的父爱,又同时受过伤痛的儿子要独自处理的问题。

向迅想起父亲患病后期,很多时候都和他待在一起,本有无数机会与父亲敞开心扉,却最终眼见父亲带着他一生的秘密离开了,就无比后悔、遗憾,认定自己恐怕后悔终生。如今他只能在回忆里与父亲对话。写完《与父亲书》,他对父亲的追索仍未结束。2020年,《大家》杂志给他开了一年的小说专栏,他创作了六篇短篇小说,当他把最后一期稿件发给编辑,才发觉其中五篇小说的主角都是父亲,而且是失踪的父亲,作为失败者的父亲。

毕啸南27岁时,父母煤气中毒,一度有生命危险。这件事在毕啸南心底留下了长久的回想:“如果他们就此离去,我这辈子到底有多了解这两个生我养我的人?他们的童年是怎样的?爱过谁、怨过谁吗?可曾有过像我一样的理想和追求?甚至他们的性、那些掩藏的欲望和不甘呢?他们有只属于自己的巨大的遗憾吗?”

毕啸南问自己:“我像打开自己一样打开过他们吗?像爱自己一样爱过他们吗?或者,像看待一个平等、独立而完整的人那样看待过我的父母吗?”

答案当然是“没有”,“在两代人的文化语境里,这艰难尤甚”。然而这件事又极为重要,因为“一个人的自我和解是场终生之战,两代人之间的相互理解往往是这场战争中最关键的一役。那是个人命运的来处,源头如果是模糊的,后面的路都会跌跌撞撞。很多人的人生遇到很多问题,深聊起来,其实都能在亲子关系里找到答案,但他们可能一辈子也意识不到”。

毕啸南着手写下散文集《在你们离开以前》,回忆与父母的点滴,祖母的去世,以及他曾经的被访者对故去亲人的追忆。他发现,打赢这“最关键的一役”,对许多儿子而言,并不容易。

图书出版后,有几十万的受众和线上留言。毕啸南原本预期的读者是“80后”“90后”的同代人,却发现父母辈的“50后”“60后”和更年轻的“00后”人数更多。前者为了追忆父母,后者为了了解父母。而同代人中,女儿的反馈更多,大部分人留言表达对父母的原谅,少部分付诸实践,列出人生清单,一年中拿出部分精力,或是带父母旅行,或是给父母写信,直抒自己的情感。独生子女一代想到一旦失去父母,自己将面临的孤独,本就会产生很大的动力,改善与父母的关系。但同代的大部分男性中,最激烈的表现就是表达“我很难过”“我很感动”,他们往往不知如何行动。

刘汶蓉告诉我,代际差异有三个决定因素:年龄效应、时期效应,以及一群同一时期出生或经历相似的关键事件的人,在价值观、行为习惯或健康状态上表现出相似特征的队列效应。那意味着,儿子也当上父亲后,会与父亲有一部分视域的融合。有时候儿子只有到了父亲的年龄可能才会理解父亲,但等儿子老了,父亲也许已经不在了。而且,父亲在过去时代形成的认知,总会令儿子在当下理解起来困难。父亲凭借那时的认知,也往往会在当下做出令儿子不接受的选择。

可是,成年的儿子和衰老的父亲,在这组关系里,要打破僵局,往往还是需要儿子去迈出这一步。

毕啸南早早就理解了自己父亲的局限。他父亲对人生充满不甘和抱怨部分源于他的祖母。毕啸南的祖母本是民国时期的大家闺秀。当兵的祖父打仗落下残疾,全家重担落在祖母身上。祖母带着一家老小“闯关东”。毕啸南的父亲共兄妹三人,他岁数最小、读书最好,初中是当地的中考状元,原本被家里寄予厚望。但是祖母为了家中生计,阻挠父亲继续上学,让他辍学“挣工分”。父亲此后一蹶不振,靠与朋友喝酒排解,每每不顺,就把责任怪到祖母身上。

于是,他格外期望儿子能够走一条正确的路,在自己有限的能力范围内干涉儿子的人生。

毕啸南的幸运之处是,虽然父亲脾气不好,经常与毕啸南的母亲争吵,但母亲总告诉他父亲对他的爱。在三人的小家里,他们是彼此独立的三角,他由此能有机会从父亲对他的权力中,析分出爱。他记得小时候,邻居曾从广东给孩子带来一种白糕饼,软软糯糯,他就特别馋,跟父母要。父亲就骑着自行车跑遍了县城里30多家供销社,都没有卖的。母亲告诉毕啸南,父亲喝了点儿酒回到家,就掉起眼泪来,说“儿子就想吃那么个东西,我就没本事给他买”。

祖母离世后,毕啸南与父亲达成了更深的和解。一天,毕啸南与父亲推心置腹地深谈。毕啸南记得,父亲对他说,“我也在努力地控制自己的脾气。但有时候我自己也意识不到,控制不了。这都是小时候根儿上带来的,加上早些年过得也不如意,养成的毛病,只能靠后天的学习慢慢改吧……你爷你婆那代人也不懂教育,我在成长的过程中遭受了很多不好的事情。老爸没什么本事,也不懂教育,我只能尽力避免我所遭受的一切影响到你的成长”。

后来,毕啸南主动在生活中打开一个“口子”,让父亲参与进来,打破父子间的封闭。他在威海买了一幢小别墅,专心写书时就搬过去,与父母住一起。一日三餐,基本都是父亲给他做,经常四菜一汤。他在二楼写作,为了不打搅他,饭菜就默默放在一楼。他父亲知道他喜欢吃水果,怕外面水果不干净,一个人开垦别墅旁的荒山,种上苹果、樱桃。

而他每年带父母到各地旅游。每写完一篇文章,也特意最先给父亲看,征求他的意见。“父亲本是很有天资的人,他每次都拿张纸做笔记,还跟我交流我这些年来写作上的进步。”

即便如此,毕啸南仍和父亲留存着距离,比如他每天都和母亲通话,每三天才给父亲打一个电话。而且他永远不抱期待,认为父亲能从过去的时代中走出来。

他也没有选择左右父亲的生活,而是活成两个独立的男人。他一方面做父亲的“后盾”,尽力拓展父亲的生活,一方面绝不违背父亲的意愿,父亲自己需要承担的责任,他也不会越界。一次,父亲收到一位同事“情人节快乐”的短信。母亲曾听闻那位同事的风言风语,又见到这样的信息,认定父亲感情不忠。父亲则认为母亲无理取闹。毕啸南见两人无法收场,只得介入。他告诉父亲,如果父母实在没有感情了,父亲对其他人有了真感情,人生短暂,他支持父亲谈一段新的恋爱,不过首先要和母亲离婚。他作为儿子,愿意替父亲承担一部分这件事对母亲造成的伤害,陪母亲走出来。但如果整件事只是风言风语,那父亲就要和同事保持界限。

“父亲铁青着脸,非常愤怒的样子,听我说完,站起来就想走。”毕啸南回忆,“我说‘爸,你这样没有办法解决问题,我已经尽全力地站在你的立场来想办法了,如果你连我都没法敞开心扉地交流,这个世界上还有谁能真心地理解你呢?’”这句话留下了父亲。他和毕啸南说了来龙去脉,确实只是风言风语,父亲并没有别的想法。但毕啸南提议,让父亲给母亲写了一封道歉信,虽然只有短短几行字。一场风波解决了。

(本文节选自《三联生活周刊》2025年39期封面故事,实习生江郁琦对本文亦有贡献)

更多精彩报道详见本期新刊

点击下图,一键下单

本期更多精彩

| 封面故事 |

-

父子关系 从权力关系到情感关系 继承与反叛(刘畅) -

父子关系:时代的界限与和解(刘畅)

-

父子关系:一场共同的生命旅程(王怡然)

-

我父亲,三个字(陈适) -

我和世界的关系,即我与他的关系(小武) -

我父亲的水印(贾行家) -

一场关于沉默的无休止的“竞赛”(徐志国) -

两代父子(苗炜) -

小说家和他们笔下愤怒的爸爸(薛巍)

| 经济 |

-

市场分析:美联储重启降息(谢九)

-

调查:一个农村智障女孩的悄然离世(陈银霞) -

调查:19岁孤独症少年被拒绝入学之后(魏昭阳) -

调查:如果不从“疾病”的角度看待孤独症(魏倩) -

专访:男性“不想生孩子”背后的焦虑(李雅婷)

-

文化:我会想象一本书的命运(苗炜) -

文史:盛京行(卜键)

| 专栏 |

-

李敬泽:意见

-

袁越:为什么旧的记忆不会被新记忆抹去?

-

张斌:重回帅位拯救曼联?我愿意

-

朱德庸:大家都有病

点击下方图片

开通数字刊会员月卡解锁本期👇

本周新刊

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章522篇 获得0个推荐 粉丝6150人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里