作为“读者与作者”的张晓刚

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-11·阅读时长19分钟

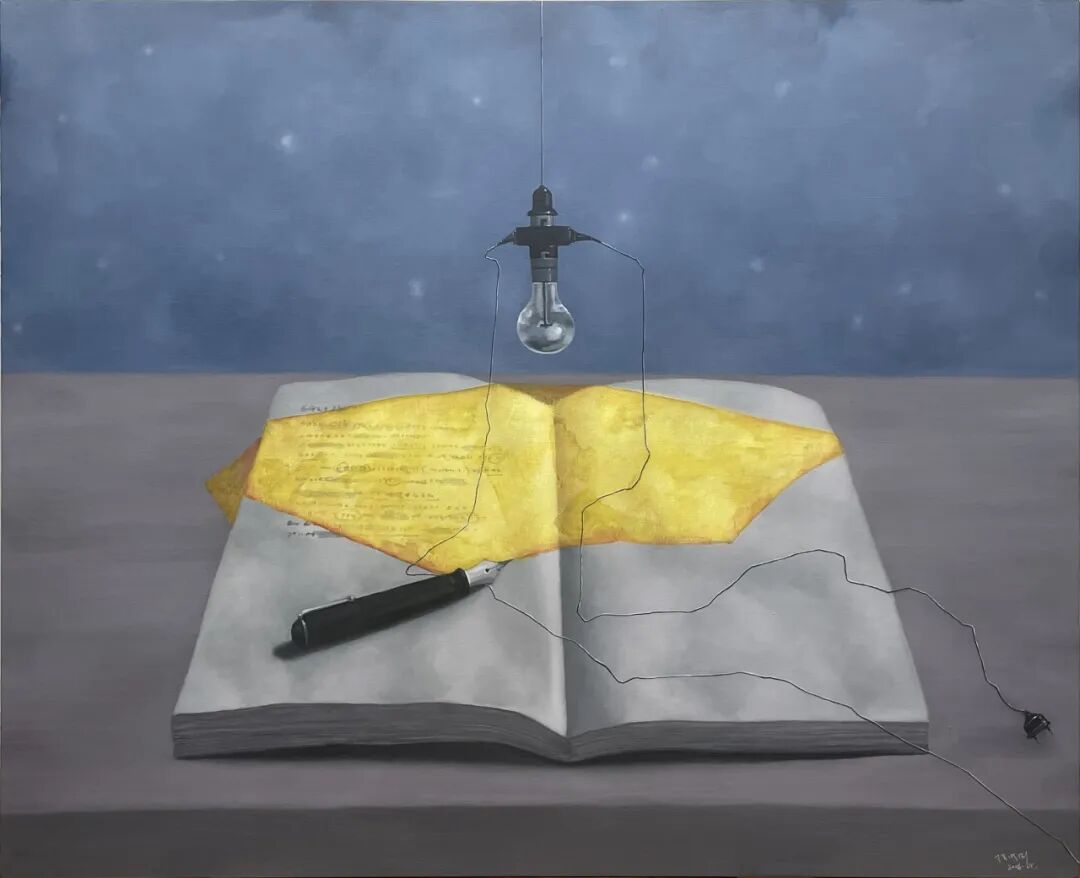

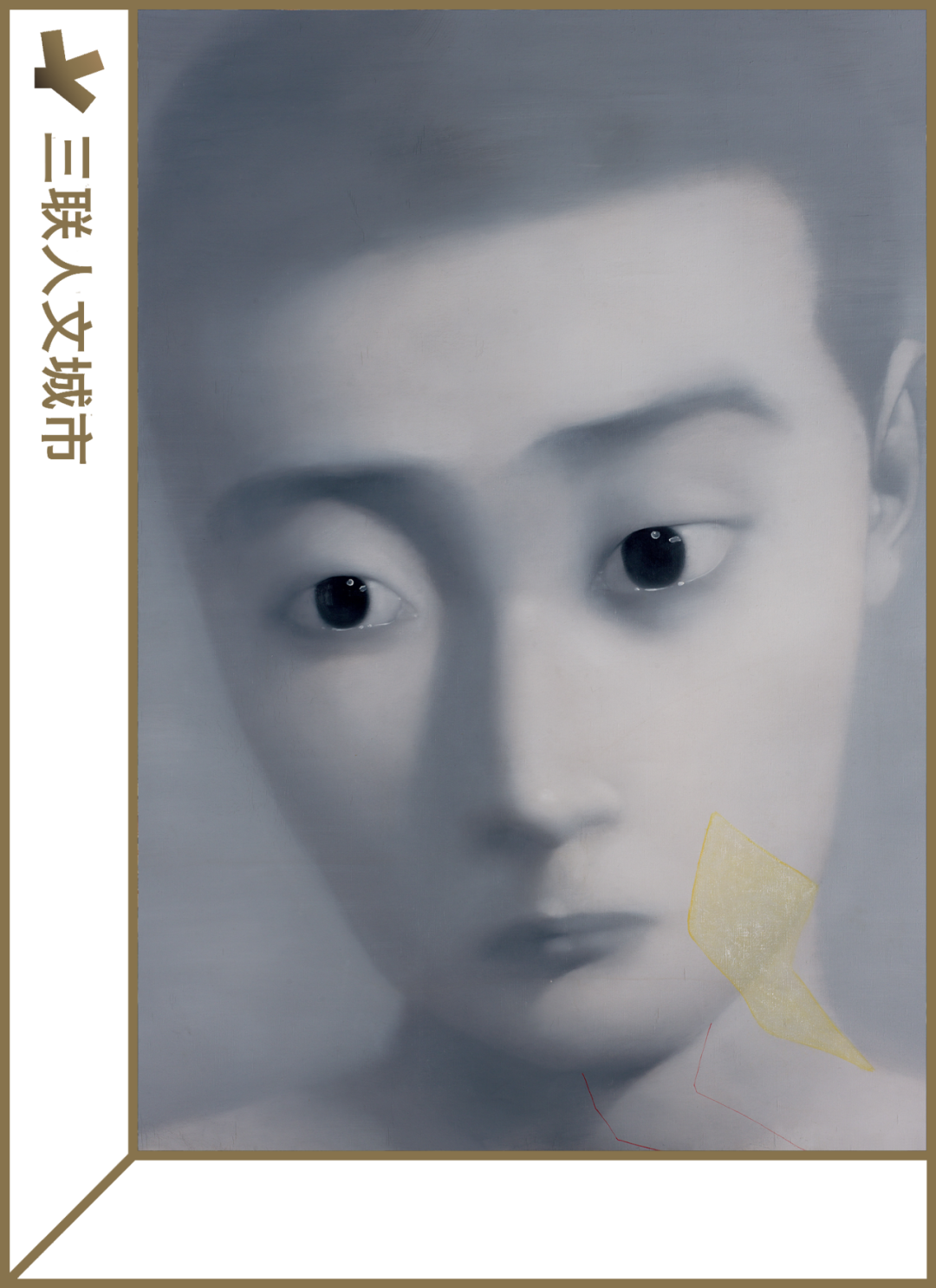

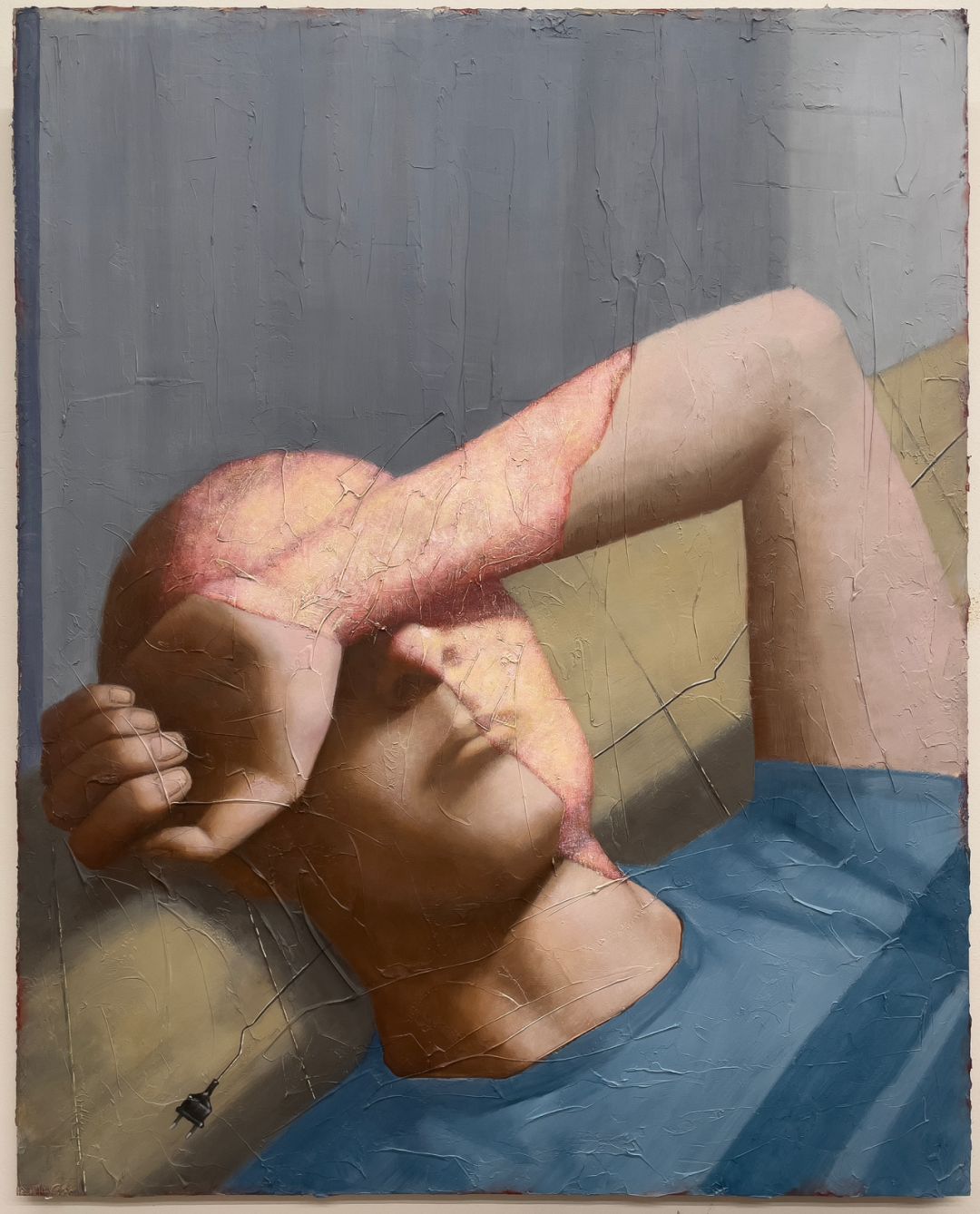

张晓刚《失忆与记忆5号》

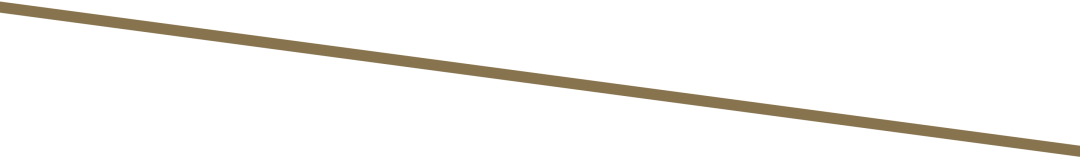

在松美术馆的展厅中,光线被有意控制在一种近乎灰色的中性层次,时间仿佛被均匀稀释在空气里。张晓刚迄今为止规模最大的个展“读者与作者”并非传统的艺术家回顾展,而是一次关于“如何在时间中重新构建作者身份”的历史实验。

从1975年至2025年,张晓刚的艺术轨迹横跨中国当代艺术的四个阶段:从文革后启蒙的自我发现,到八十年代的精神复兴,再到九十年代全球化背景下的个体心理结构,继而在二十一世纪进入语言与图像的自省。这一过程既是中国艺术系统现代化的缩影,也是一个艺术家如何在时间的洪流中保持内在节奏的案例,既不盲目前进、又不回避迟疑,在进与退之间获得的精神平衡。作为观者,也能通过这个展览一窥艺术家持续的思考方式:感受他如何以个体生命中的“人之常情”,在阅读与书写、私人与公共、时间与记忆、物质与语言之间往复穿行,建立自我的精神坐标。

采访、撰文|黄丹蕾

用艺术做场时间实验

谈话以张晓刚早年的训练开启:“那时我每天画灯、画茶杯、画搪瓷缸。”“与阅读相关吗?”本次展览的策展人崔灿灿追问。“我当时还不懂创作的意义,”张晓刚答,“但我能感觉到,画这些东西是在读生活。”——正是这类对话,让“读者与作者”的结构逐渐成形。

展览的构思并非自上而下,而是在二人两年间的多次谈话中被不断校正出来的。张晓刚把创作理解为一种“阅读行为与作者行为的交织”——他通过重读自己的作品、重读时间与记忆来确认现实、又在个体经验中叙写自我。

展览现场的空间,恰好对应了这种双向的书写逻辑。空间也成为时间的另一种形态。整个展览被构建为“三种时间”的交织:进化的、循环的、心理的。它既非编年史的延展,也不是回顾的陈列,而是一场关于“读者-作者”的时间实验。从《梦境》(1986) 到《失忆与记忆》(2003),再到《蜉蝣日记》(2021),时间在这里叠加,每一个阶段都折射出艺术家对自身、对语言、对存在的重新阅读。

张晓刚《蜉蝣日记:2020年7月10日-对话》

展览入口的瓷砖墙体故意模拟旧生活的质感,像六七十年代南方家庭客厅,那种误入感正是展览的起点,与艺术家一同与母亲同坐,“回到不存在的过去”。《安全屋1号》(2017) 延伸出的灰色空间构成,黑色的成排抽屉塞满“文献作品”,艺术家希望“把档案视觉化”,让文献成为图像经验。每一个抽屉,都像是一次记忆的试探:泛黄的信件、报纸、笔记静止不动,却在心理上持续延展。

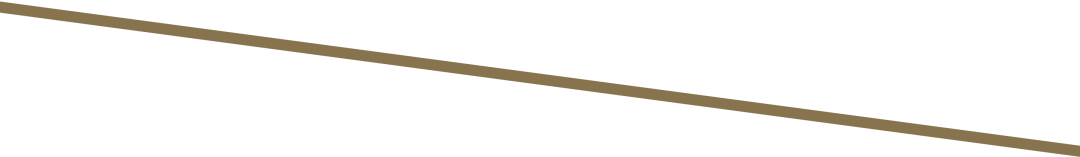

电梯空间则被改造成一个狭小的卫生间:瓷砖、镜子、窄小的洗手盆、冷白的灯光,灵感来自张晓刚与崔灿灿一次“高铁经验”,摇晃的狭窄空间勾勒出“现实的幻觉”,生活的肌理和艺术的梦境在这里相互渗透,一个“心理的镜像”,让观众被迫直面的空间,像镜中之梦。展览的终点是翟永明的诗句——“那些来自苏联的声音,并不会被遗忘。”诗洇进墙内,如同时间的余音,整个展览最终成为一个心理剧场:绿墙是心壁,灯是时间的神经,抽屉是记忆的索引,厕所是现实的隐喻,诗是梦的出口。观众在行走中成为自己的读者,而时间则在被阅读的同时被重新书写。

张晓刚“读者与作者”中翟永明的诗句

空间之外,展览标题的提出本身便具有方法论意义:在文学史上,读者与作者被视为两个相互制约的角色,一个负责吸收,一个负责生成;而在张晓刚这里,这一对身份被内化为创作的两极——他以读者的姿态进入历史,又以作者的方式重写历史。作品与观者之间的关系不再是单向的观看,而是一种互为注视的心理结构。

“读者与作者”因此不只是一个理论命题,而是一种生命经验。它描述的是一种持续的循环:艺术家在生活中阅读世界的秩序,又在画布上书写自我的结构;他的素材来自现实与记忆,而他的表达又反过来修正这些素材。崔灿灿称之为“一种循环的创作方式”——“张晓刚不断在阅读,阅读让他成为作者,而每次创作又重新把他带回阅读的起点。”

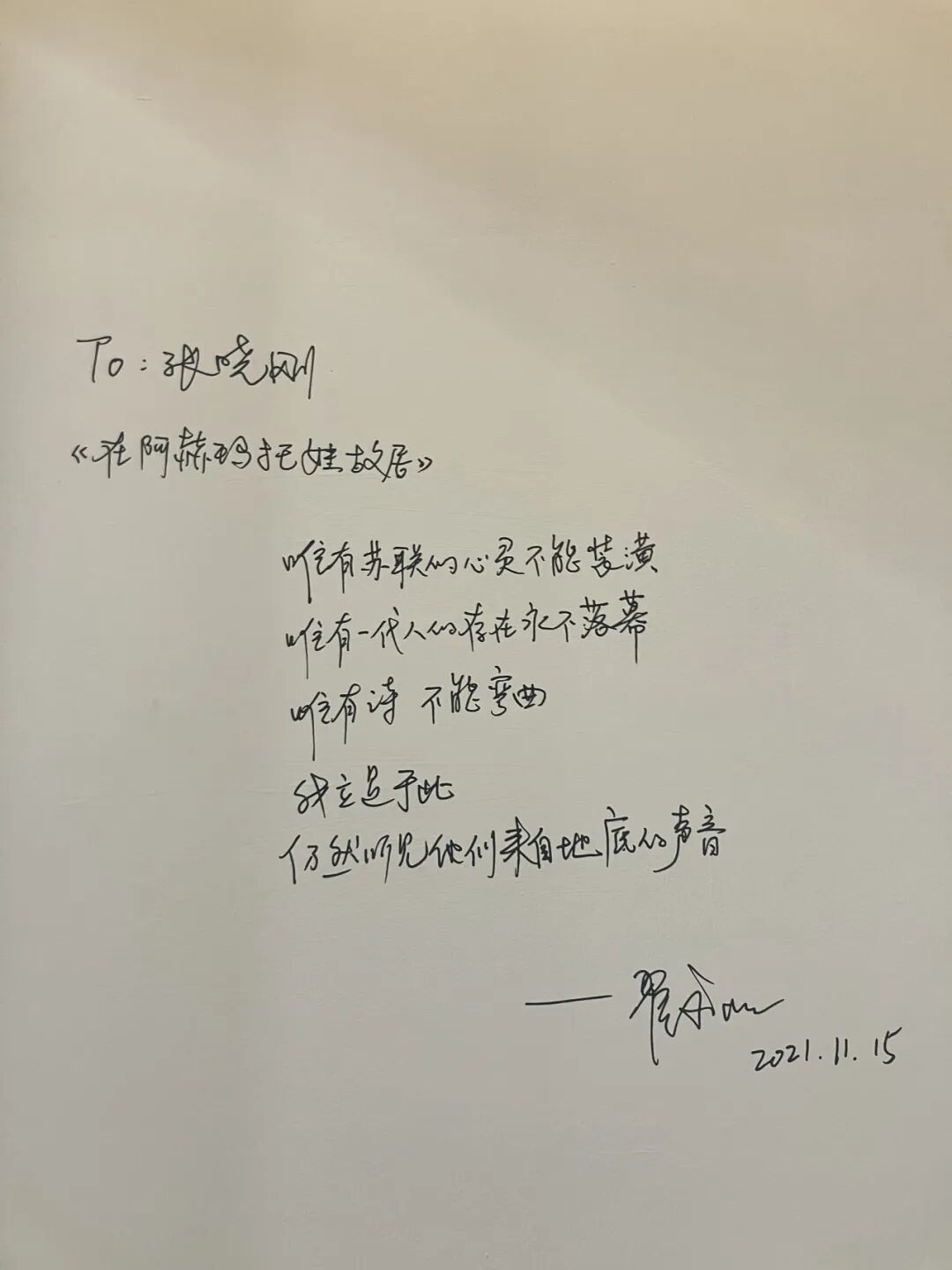

张晓刚“读者与作者”展览现场

1975年,张晓刚开始画身边的物品——玻璃杯、搪瓷缸、灯、书桌的角落。受启蒙老师林聆的影响,张晓刚开始以绘画为方式观察世界。在那个物质匮乏的时代,画画的对象往往是手边的日常物:玻璃杯、茶壶、台灯、旧式暖瓶。他回忆那段时期时曾说,那并不是一种自觉的艺术行为,而更像一种学习语言的过程。他通过绘画去理解物的质地、重量与光的折射,这种“阅读物”的过程成为后来“物的辞典”的起点。张晓刚早期的绘画并没有明确的风格,却显露出一种强烈的自我训练意识——他通过观察建立与世界的关系。这种方式与其说是创作,不如说是阅读,是以绘画为媒介的阅读实践。

张晓刚“读者与作者”展览现场

1980年代的中国,是思想启蒙与精神复兴并行的时代。艺术家们在被封锁的文化环境中突然面对成批涌入的西方哲学与艺术史文本,阅读成为他们重新定义自我的方式。张晓刚这一代艺术家的独特之处在于,他们的艺术并非从技法演进出发,而是从阅读出发:阅读文学、哲学、心理学、宗教与政治,从文本到图像再回到自我。那时的“西南艺术群体”提出“个人精神的现实主义”,反对政治叙事的集体化语言,强调个体经验的独立性与形式的自足性。张晓刚在此阶段逐步确立了“心理现实主义”的雏形——一种以情感密度取代社会主题的艺术方法。在他的作品《梦游》《面具》中,人物表情的凝固与色彩的压抑都显露出对内在情绪的冷静凝视。这是他作为读者阶段的最后阶段,一个通过吸收与模仿积蓄语言能量的时期。

张晓刚《黑白之间的幽灵》系列

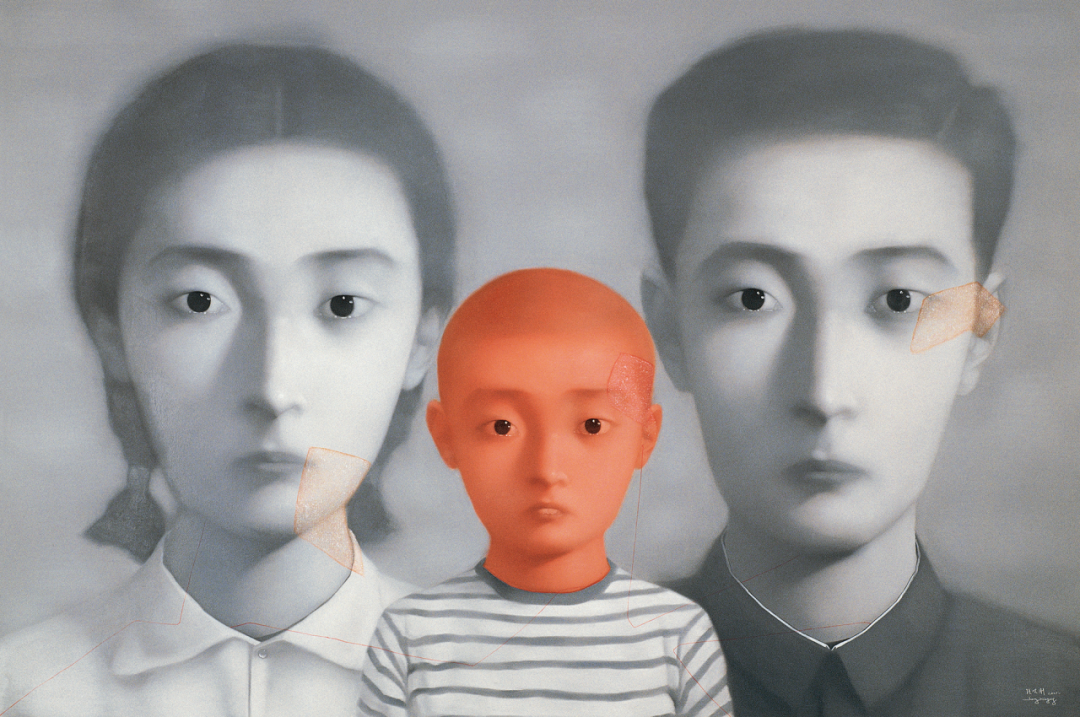

1993年是张晓刚成为“作者”的节点。那一年,他在欧洲的旅行使他第一次直面图像学的问题。他在里希特的模糊肖像与马格利特的象征体系之间发现了图像语言的哲学维度:绘画不再是再现的工具,而是观看自身的实验。回国后创作的《血缘—大家庭》系列,以中国五十年代的家庭照为原型,将社会记忆的外壳剥离为心理结构。人物的面孔趋于一致,色调被统一为灰绿色调,表情的微妙差异构成一种冷静的情感秩序。照片的叙事性被消解,绘画成为对记忆机制的研究。张晓刚由此完成了从“读者”到“作者”的过渡。他不再依赖外部风格体系,而在心理的深层建立自我逻辑。《大家庭》系列确立了一种新的“作者性”范式——艺术家不再是社会现实的观察者,而是记忆机制的制造者。

张晓刚《⾎缘-⼤家庭9号》

崔灿灿认为,《大家庭》的意义不仅在于个人突破,更在于“中国作者”的成熟。九十年代的中国艺术正处于全球化初期的身份焦虑中,大量艺术家以“他者化”的方式进入国际展览系统,而张晓刚的作品却以内在视角实现了图像的自足性。他拒绝政治波普式的讽刺姿态,用个人的心理结构呈现集体记忆的复杂性。《大家庭》因此成为中国当代艺术“图像学时代”的开端。艺术家开始以图像思考历史,以图像回应心理。

张晓刚的作者性由此确立,其特征不是表达,而是组织:他通过形式的控制和色彩的节制,让情绪的流动被理性框定,形成一种既疏离又深情的观看语法。

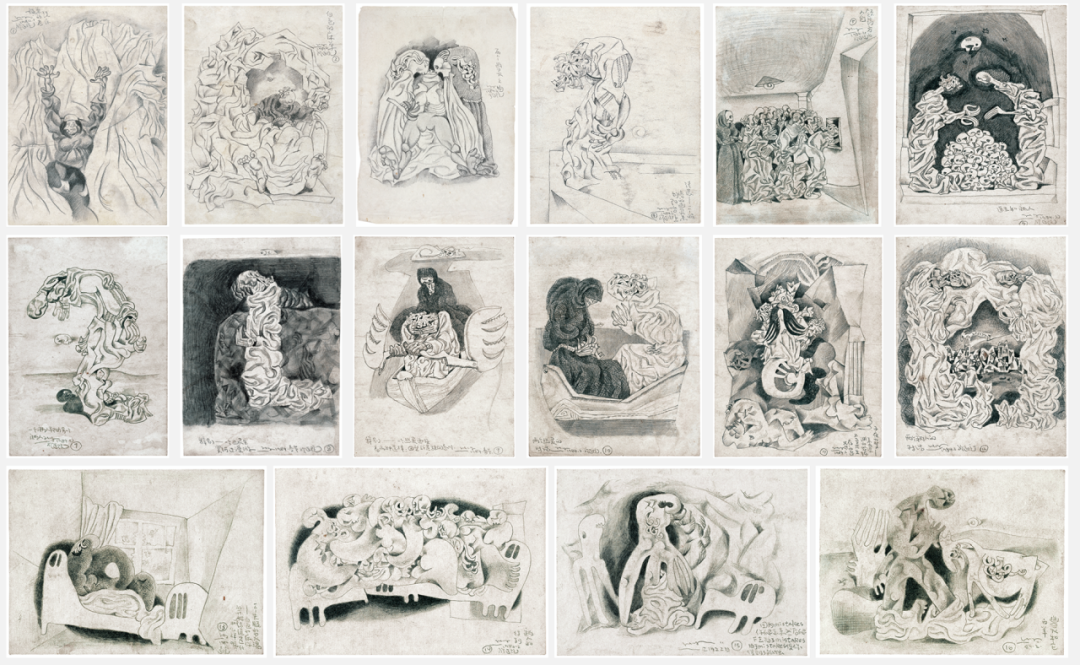

在过去记忆未来

2000年前后的《失忆与记忆》系列,是张晓刚对时间结构的重新思考。与《大家庭》以图像的统一性建构集体记忆不同,《失忆与记忆》将注意力转向个体的心理时间。画面中的空间被扭曲为倾斜的室内,物体漂浮、光线断裂、人物的目光游离,一切都处于失重状态。张晓刚希望通过绘画表现时间的非线性,让过去、现在与未来同时显现于同一画布之上。他说:“我不再相信线性的时间。我相信记忆,它不是流逝的,而是反复出现的。”在这一系列中,绘画成为一种心理装置,时间被当作物质来切割、叠加、反射。

崔灿灿认为,《失忆与记忆》的出现标志着中国叙事性绘画的时间革命。它将艺术从对社会事件的再现转向对意识结构的研究,从“事件的时间”转向“心理的时间”。在艺术史的纵向脉络中,这种转变可与西方从毕加索到里希特的时间实验相提并论,但张晓刚的处理更具东方哲学特征:他通过节制的光与空白的空间构成时间的呼吸,而非运动。时间在他的画里不流动,而呼吸,成为绘画内部的生命节奏。

张晓刚“读者与作者”展览《失忆与记忆》部分

这一阶段的张晓刚,不再追求叙事的完整,而更重视碎片化的联想。他大量书写日记与手稿,记录思想的跳跃与情绪的裂缝。这些手稿中的语言结构与图像之间形成互动,构成了绘画的“文本基础”。在这一意义上,张晓刚的艺术是对自我记忆的持续阅读。《失忆与记忆》系列中的每一幅画,都是“被阅读的记忆”——记忆在被重述的过程中获得新的形态。绘画不再是记忆的再现,而是记忆的生成。

张晓刚《失忆与记忆:午夜星空》

与此同时,他的主题开始延展为更广泛的存在问题。“病的梦魇”系列正是这种延伸的表现。自上世纪八十年代以来,“病”一直是他作品中的暗线:病是生命的临界经验,也是艺术家与世界保持距离的方式。他说:“健康的人只能看到世界的表面,病人能看到它的褶皱。”在“病的梦魇”中,身体、时间与记忆交织为一种内在戏剧,画面中的身体被抽象化,成为存在的符号。崔灿灿将这一线索视为他作品的“伦理底座”——忧郁、孤独与死亡在这里不再是主题,而是感知世界的方式。

到《蜉蝣日记》系列时,张晓刚的绘画进入语言的自省阶段。作品以网格、拼贴与碎片化笔触构成一种非叙事结构,像一页被撕裂又缝合的手稿。绘画的核心不再是图像,而是语言自身的生成机制。崔灿灿称这是“从主题转向语言的关键拐点”,它标志着艺术家从经验的讲述者转变为语言的研究者。绘画成为对自身的阅读,而非对世界的模仿。

张晓刚《蜉蝣日记:2022年6月21日-灭火器》

这一系列构成了张晓刚艺术的第三重时间:第一重是家庭的历史时间,第二重是记忆的心理时间,第三重则是语言的自省时间。三者共同形成一个环状结构,使他的作品呈现出螺旋式的递进逻辑。这种逻辑不是单向的前进,而是持续的回望——正如“禹步”所象征的那样,进二退一,既往复又生成。

用物性重塑作者性

进入二十一世纪,张晓刚的绘画越来越趋向极简与沉默。这种“沉默”不是表达的枯竭,而是语言的精炼。2010年后,他开始集中创作《物的辞典》系列,以物的再现研究绘画语言的物性。灯泡、桌面、柜子、镜子、绿墙,这些物体被去除语境与叙事,仅保留其存在的形态与光的关系。张晓刚认为,物的事实性与形容性是绘画的两极——“我画的不是物本身,而是物如何在时间中被看见。”

在展览的陈列中,崔灿灿将“物”与“光”并置。他认为光在张晓刚的作品中已成为语言本身。光不再是照亮物的手段,而是绘画语法的主语:它既是时间的象征,也是存在的证据。张晓刚说:“光是唯一不需要翻译的语言。”这一判断揭示了他对艺术媒介的根本转向:从图像学到语言学。绘画被重新定义为一种语言系统,而艺术家的任务是不断修正这一系统的内部结构。

张晓刚“读者与作者”展览现场

2024年的《一次旅行》延续了这一语言化的倾向。张晓刚在意大利观看湿壁画后,重新思考绘画的物理性。他意识到时间并非外在维度,而是绘画的组成部分。于是,他创作了一系列小尺幅作品,颜料层厚重,表皮粗粝,仿佛时间在画面上留下的沉积物。崔灿灿称这一组作品为“表皮系列”——在这里,绘画不再是再现,而是存在的痕迹,是身体与时间的共同体。

张晓刚《表⽪10号:刺眼》

在艺术史的语境中,张晓刚的语言转向意味着“作者性”的再定义。九十年代的“作者”仍依赖主题的表达,而当代的“作者”则通过语言的自我校准获得存在。张晓刚的实践显示,艺术家必须在语言内部寻找意义,而不是在主题外部寻求说明。绘画成为一种“存在的语法”,而非叙事的媒介。这一点,使他与西方当代艺术保持微妙距离。他既不同于后概念主义的冷峻分析,也不同于新表现主义的情绪宣泄,而是在这两者之间维持一种理性与情感并存的平衡。他的作品以极高的结构自觉性维持情感的强度,用形式的约束取代情绪的宣泄。这种方法,使他在全球艺术体系中建立了独特的东方现代性形象——一种由阅读、反思与语言实验构成的现代性。

崔灿灿在策展叙事中,将这种现代性概括为“再阅读”。他说:“张晓刚的作品让我们重新阅读中国当代艺术的历史。”确实,从“读者的年代”到“作者的时代”,再到“语言的再写”,张晓刚的五十年正是中国艺术在现代性与传统之间“再阅读”的过程。这种阅读不是重复,而是重构:通过对既有语法的不断修订,艺术家在历史中找到了继续说话的方式。

于是,“禹步”作为展览的隐喻,不仅是一种动作,也是一种历史观。它拒绝进步史的单线叙述,而强调回望的重要性。张晓刚的艺术正以这种“进二退一”的节奏构成了自己的历史书写。从家庭到时间,从记忆到语言,从主题到存在,他完成了一条内在而自足的艺术史。艺术家再次证明了,艺术可以成为理解时间与自我的方法,而不仅是再现现实的手段。

“读者与作者”的结构——对话张晓刚、崔灿灿

三联人文城市:“读者与作者”这个概念是如何形成的?

崔灿灿:最早的缘起其实是我和张老师2018年就开始的交流。那时我为他在佩斯画廊的展览写文章,之后我们经常聊天、吃饭、讨论。到2023年正式决定做这次展览,我一直在想:面对已经被大量研究和论述的张晓刚,新的视角应该从哪里进入?“读者与作者”最初来自我读到的一篇关于诗人奥登的评论——那篇文章区分了“1945年前后的两个奥登”,即土地经验丰富的英国时期与概念化的美国时期。这让我想到:在什么情况下,艺术家是“读者”,在什么情况下是“作者”?我们面对一个新的世界、现实与时代时,是否能在两者之间找到平衡?

我和张老师聊起这个,他毫不犹豫就同意:“就定这个方向吧。”于是,“读者与作者”成为展览的核心方法论——我们认为,80年代的张晓刚是“读者”,《大家庭》(1993–1998) 之后是“作者”,而到了《蜉蝣日记》(2021),他又重新成为“读者”。

张晓刚:我觉得这个概念对我来说特别贴切。因为我一直都不是在“创作”意义上去做艺术,而是不断地“阅读”。我读生活、读别人、读时间。我经常说,艺术不是要“学到”什么,而是要验证。我们那一代人读书,其实是在寻找论证——证明自己此刻的感受是对的。

张晓刚“读者与作者”展览现场

三联人文城市:如果说80年代的你是“读者”,那90年代后你为什么成为“作者”?

张晓刚:80年代整个社会都笼罩在一种“宏大叙事”的氛围里,人人都在谈理想、谈民族、谈集体。那时个人是“小我”,不被讨论。但我发现自己进不去那个体系。我开始意识到,只有真正面对个人,才能找到属于自己的问题。1992年第一次去欧洲,看到了里希特、马格利特的原作,那是我第一次直觉到“图像的真实”不在宏大,而在模糊、在内在。当我回国重新看那些老照片,我发现我画的不是照片,而是照片背后的那种精神状态。

张晓刚“读者与作者”展览现场

《大家庭》系列就是这样产生的——照片成了镜子,我在镜子里看到一个类型化的公共形象。那个年代每家人拍照都要穿最好的衣服、摆规定的姿势,那种标准化的表情里其实隐藏着复杂的情感。它打动我,我想去读这种“被训练过的表情”。所以我说,《大家庭》不是“家庭画”,而是一种关于时代情绪的阅读。

崔灿灿:我第一次看到《大家庭》已是2000年之后。当时西方对这组作品的解读占了主导,他们认为那是关于“个体与集体”的政治隐喻,甚至把它与计划生育政策并列。但我后来觉得,这其实忽略了作品中的中国情感结构。张老师说得对——拍照对那个年代的人来说,是喜悦,是仪式,是生活的“最好一刻”。

我把《大家庭》看作一种心理肖像。它不是外在身份的写照,而是中国人内在的情绪系统:克制、复杂、隐忍。那种“看似平静的表情”里,藏着中国式情感的全部矛盾。西方的肖像画追求外在荣誉,而我们画的是内心的阴影。张老师的画让我们第一次意识到,肖像也可以是心理的、写意的、含混的。

张晓刚《⾎缘-⼤家庭1号》

三联人文城市:在展览中如何处理“个人经验”与“历史节点”的关系?

崔灿灿:展览并没有采用编年史的线性结构,而是围绕张老师的个人心理机制来展开。我从三个角度去构建:

第一,是“母亲”。她奠定了张老师的心理结构,也解释了他为何对梵高、格列柯那类作品有共情——他在他者的忧郁里看见了自己。

第二,是“老师林聆”。1975年他第一次见到张老师,就让他画生活里的东西——脸盆、拖鞋、床上的书。这种“画生活”的方法,决定了他后来如何在经验中寻找语言。

第三,是1984年那次住院经历。那段时间他离死亡很近,也第一次体会到哲学和生命的直接对应——他开始用经验替代材料,用情感替代道德,用自述的方式构建作品。

所以展览要呈现的不是公共历史,而是个人历史的结构性节点。

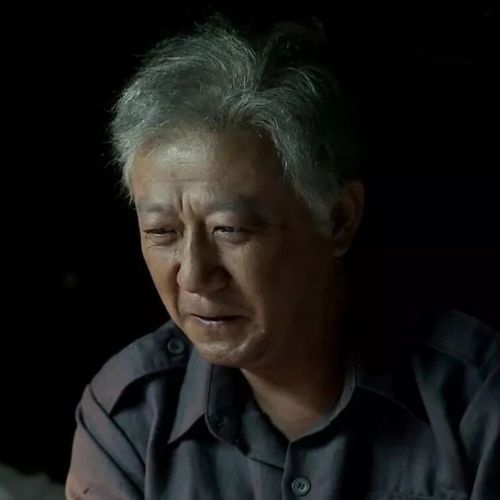

张晓刚:我一直觉得自己属于那种“必须与生活发生关系”的艺术家。我的创作必须和个人经验相连。1984年的住院对我来说是一次转折,那是我第一次直面生死,也让我重新理解知识的意义。那之后我明白,我不是靠观念去创作,而是靠生活去印证。我不可能从纯知识出发去做艺术——那样会脱离我自己。

张晓刚《我的⺟亲》

三联人文城市:在当代艺术史的书写中,“张晓刚”已经被大量阐释。作为策展人和艺术家,你们如何避免“个案神化’,重新建立观看的可能?

崔灿灿:我觉得策展人最需要警惕的,就是在写艺术史时不知不觉把个案神化。张晓刚是一个重要的艺术家,但重要不等于被纪念。我们更希望讨论他是怎样工作的——他怎样构建自己的图像体系,怎样在作品里不断校正自己。

对我来说,策展是一个开放结构,不是纪念碑。它要不断被重新阅读、重新解释。展览如果变成定论,其实就失去了意义。我希望观众看到的,不是一个被塑造的“伟大艺术家”,而是一个始终在怀疑、在修正、在反复阅读自己的人。“蜉蝣”是一个特别打动我的词。我们在历史上很少为蜉蝣撰写传记,但其实整个中国当代艺术史,长期以来被一种集体史、被一种宏大叙事所覆盖,而个人经验往往缺失。真正的意义,是如何让个体重新回到叙事中。张晓刚始终相信细微的经验也能被书写。艺术家的“人之常情”,其实就是艺术史的“非常之事”。

张晓刚“读者与作者”展览现场

张晓刚:我从来不想被塑造成一个“象征”。艺术对我来说,就是和生活发生关系的方式。

在八九十年代,大家都喜欢谈宏大主题、谈观念,似乎一切都要能解释、能写成理论。那时候我很困惑,因为很多打动我的东西是说不清楚的。“超现实”的部分,你是解释不完的。你只能在了解它的观念之后,用自己的方式去感受它。我们能做的,只是告诉你一个大概的方向,剩下的每个人都不一样。如果什么都能被说清楚,艺术就一点魅力都没有。

我始终觉得,艺术应该是每一个人都能和它发生关系的事情,而不是只有某些“神话般的人”才能完成的事。我画的其实都是自画像——不是外貌,而是时间里的自我。那些画里的灯泡、搪瓷缸、纸片,它们都在提醒我:人是会犹豫、会纠结、会犯错的。这些矛盾,这些不完满,就是“人之常情”。我希望作品永远能留住这种感觉。在疫情那几年,我常常想起“仰望星空”这件事。那时候被困在房间里,我就在想,仰望星空是什么感觉?希腊人因为仰望星空而产生哲学,我特别喜欢这句话。我画的不是象征,而是人自己——那种还会被光照着、还会相信温度的普通人。

运营编辑:杨纪萌

三联人文城市是三联生活传媒旗下的城市整合传播品牌。以一年一度的三联人文城市奖、人文城市季、人文风土季为主线,创立了“小城之春”“你好陌生人”“光谱计划”等IP。在中国城市从空间转向人文的节点上,通过展览、论坛、演出、工作坊、报道、出版等线上线下多种形式,关注城市生活,激发公众参与,重塑城市人文价值。

三联人文城市联络方式:

官方公众号:@三联人文城市

官方视频号:@三联人文城市

官方小红书:@三联人文城市

官方网站:http://city.lifeweek.com.cn/

官方邮箱:cityaward@lifeweek.com.cn

咨询信息:pujunqiang@lifeweek.com.cn

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6157人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里