“我从来没问过我父亲,他爱不爱我”

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-19·阅读时长21分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

我父亲曾经说过一句老话——不养儿不知父母恩。原谅我是一个生性凉薄之人,养了儿子之后,我更知道上一辈人的局限性,他们的经验少得可怜,也靠不住。

文|田小伟

我父亲曾经说过一句老话——不养儿不知父母恩。原谅我是一个生性凉薄之人,养了儿子之后,我更知道上一辈人的局限性,他们的经验少得可怜,也靠不住。

文|田小伟

丹泽尔·华盛顿主演过一部电影叫《藩篱》,是根据同名话剧改编的,其实也没做什么改编,基本上就是把舞台剧搬到银幕上。其中有一段戏,儿子想去参加橄榄球训练,不去超市打零工,丹泽尔所饰演的父亲坚决不同意,一定要儿子去打工,他跟儿子说,白人不会让你上场打球,你要学会修车盖房子的技能,这样属于你的东西才不会被别人抢走。儿子说,我打球才有可能上大学。爸爸不为所动,在他看来,失去工作机会是不可接受的。儿子拗不过父亲,准备去超市找回工作,转过身来问父亲——你从来都不喜欢我吗?

父亲说:"喜欢你?我凭什么喜欢你?哪一条法律规定我一定要喜欢你?……我每天一大早出门,拼命忍受着和白人一起干活,就因为我喜欢你?你真是我见过的最蠢的人。因为那是我的工作,是我的责任。一个男人必须养活他的家庭。你吃我的,住我的,睡在我的床上,都是因为你是我儿子。不是因为我喜欢你,而是因为,照顾你是我的责任。"

我从来没问过我父亲,他是否like me,或者用那个更肉麻的词,爱。在他心情好的时候,他可能会给出一个肯定的回答。在他心情不好的时候,他大概不会回答这个问题。不过,怎么回答不重要,问题在于我从来没想过要问这个问题。爱和喜欢,是很强烈的情感,当你回答是不是爱一个人喜欢一个人的时候,不需要有任何犹疑,犹豫一秒就是不爱也不那么喜欢。但我父亲向我展示了什么叫责任,他赡养老人,照顾妻儿,努力做家务,没有不良嗜好,为人正派,不欠别人什么东西。当然也不欠我什么东西,并且让我很早就明白,我们最好做到两不相欠。在他去世后,我有一种感觉,就像在一个笔记本上画了一条线,上面的账目清了,我可能有所亏欠,但因为债权人过世,自动免除了我的亏欠。

在短篇小说《两代父子》之中,海明威有一段特别动情的表白——

他每年一到秋天或者初春,就常常会怀念父亲,当时大草原上飞来了小鹬,或是看见地里架起了玉米禾束堆,或是看见了一泓湖水,有时哪怕只要看见了一辆马车,或是因为看见了雁阵,听见了雁声。他只要走进荒芜的果园,踏上新耕的田地,到了树丛里,到了小山上,他只要踩过满地枯草,只要一劈柴,一提水,一走过磨坊、榨房、水坝,特别是只要一看见野外烧起了篝火,父亲的影子就会猛的出现在他眼前。

这篇小说讲主人公开车带着儿子出游,同时在想念自己的父亲,孙子也会提到爷爷。在小说结尾处,孙子问:爷爷是什么样的?我已经没啥印象了。我们从来没到爷爷坟前祷告过呢。

在我看来,有时候你在笔记本上画了一条线,也就是把上面的一截全部作废,不要再传递下去。

我父亲身上有些优良品质,比如勤劳、勤俭持家。他说过一句话——十块钱一破开很快就没了。在我小时候,十块钱就是最大面值的纸币了,一旦用了一张十元的钞票,很快就会把这十块钱花光。我当时的疑虑是,如果十块钱攒着不花,那么仅有的零钱能否满足日常开销?他热衷储蓄,除了买国库券,拒绝一切投资行为。

这个勤俭持家的传统我没能继承下来。我继承下来的东西,是唠叨。在外面,我是一个很少说话的人,但在家里,我有时候会唠叨,一旦我意识到自己唠叨了,我就告诫自己赶紧闭嘴。我父亲是一个爱唠叨的人、爱操心的人,其根底是对生活缺乏安全感。我也是一个对生活缺乏安全感的人,也爱操心,但时时会提醒自己,不要把内心的焦虑表现出来。父亲教会了我尽生活的责任感,但不知道为什么总会将责任感与焦虑纠结在一起。其实,我当然知道其中的缘由,只是我懒得再分析下去了。多年的文学训练让我洞悉人心幽微之处,不过大多数时候,家人还是粗线条地彼此对待,更为轻松。

海明威写过不少讲父子关系的小说。他妈妈早年间想成为一个演奏家,可患了眼疾,只能回到家乡嫁给埃德蒙兹医生,生了好几个孩子,在家里辟出一个音乐教室,延续她的音乐教习。埃德蒙兹医生高大威猛,喜欢钓鱼打猎,喜欢用蛇泡酒,露营野餐,儿子3岁时,给他订阅了一本《禽鸟》杂志,教海明威认识大自然,教他怎么使用渔猎工具和武器。海明威长大后,简直成为户外运动专家,他在小说中时常会写到钓鱼:在一块小沼泽地里,放下渔线,生存中好像就有了一条不被打扰的缝隙。他在《非洲的青山》里写打猎,在《死在午后》写斗牛,他时时要彰显自己的男子气概。他对大自然的热爱,很可能是埃德蒙兹医生留给儿子最好的礼物。1928年,海明威在巴黎崭露头角之时,埃德蒙兹医生用一把手枪自杀了。

海明威讲述少年尼克的小说,收录在《尼克·亚当斯故事集》中,薄薄的小册子,据说草稿上还是以第一人称来讲述的,出版时改成了第三人称。其中有一篇叫《医生夫妇》,写一位医生和三个印第安人起了争执,被羞辱了一番。他回到家里,掏出猎枪,装上子弹,装上再卸下来,生闷气,委屈。妻子问医生,你在干吗?医生说,我跟印第安人吵架了,他们不肯干活儿,他们想赖账。妻子对这场冲突采取回避的态度,她说,你没惹人家吧?你没动肝火吧?你记着,克己的人胜过克城的人。

医生说,我要出去走走。医生去了树林,儿子尼克正在树下看书,医生说,你妈叫你回家呢。儿子说,我要跟你一起,我知道黑松鼠在哪儿。父子两个就往森林中去,找黑松鼠。大自然会安慰这爷俩。

故事只有两三千字的篇幅,早年间看的时候,并不觉得有什么意思,等我当了父亲,我才看出来,妈妈根本就不承认世间的恶行,害怕起冲突,总想息事宁人,爸爸会直接面对世间的邪恶本质,斧头铁钩、高大的野蛮人、自己的算计落空,小男孩尼克选择要跟爸爸在一起,他要正视那些冲突,这是父子心意相通的时刻。在生活中,任何人之间的心意相通都是非常罕见的。开学之前,我儿子列了一个清单,从最喜欢的事到最不喜欢的事,列了120项。列在第一的是"休闲娱乐",第二是"吃饭",第三是"睡觉"。后面还有许多属于"休闲娱乐"的具体事项,比如打"蛋仔超人"游戏等等,所以第一项"休闲娱乐"就过于笼统了。要命的是,我非常讨厌"休闲娱乐"这个词,这个词太宽泛了,宽泛的词就不准确,这个词还非常做作,我宁愿儿子用一个更简单的词替代,玩。也许对孩子来说,掌握一个做作的词汇,他会比较得意,把休闲娱乐这样一个书面语列在清单的第一项,可以表明他的词汇量在进步。我很想跟他解释,绝大多数时候,"玩"这个词都比"休闲娱乐"高级。

另外一个我非常讨厌的词是"豪华",儿子喜欢用这个词,他说,某个同学的家很豪华,我们的家不豪华;他在街上看见一辆汽车,他说,那个汽车有窗帘,看起来很豪华,我们也给汽车买一个窗帘吧。这是一种严重的美学冲突,我不太确定我能否让他明白,豪华是一个不好的词,也不是我们所追求的美学风格。不过,这些都是小事。

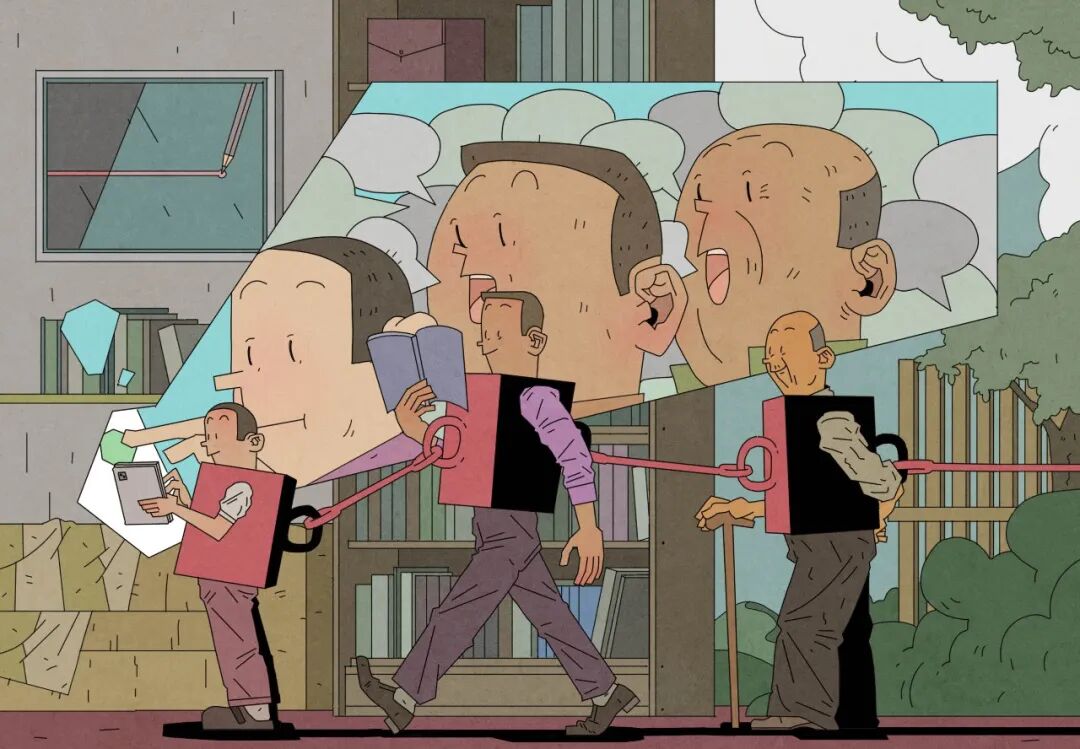

在他所列举的120项事物中,没有"读书",在他喜欢的事情里没有读书,在他不喜欢的事情里也没有读书。这是让我深感忧虑的一件事。我有一个朋友是歌星,他的儿子也学唱歌,暑假去美国参加音乐夏令营:我还有一个朋友是科学家,他的孩子已经到了剑桥读物理,在这个"拼爹"的时代,我实在是一个没什么资本的爹。"读书"可能是我少有的优良品质之一,我当然希望儿子能爱上阅读。但他显然对iPad更有热情。这是认知界面的巨大改变。

在很多科技电影中,有这样的场景——科技人员对着一个透明的屏幕指指戳戳,现在的小孩子就躺在沙发里对着屏幕指指戳戳。在我年轻时,我有多种感知界面,比如1982年家里还没有电视,我是听收音机来想象巴西队是怎么踢球的,再比如我工作之后买了一台"傻瓜"相机,后来买了带机械按钮的汽车,而现在,我要向儿子解释什么叫报纸。他基本上没见过报纸,也很少看杂志。他的感知界面是iPad。然而,我也没有自大到认为读书是什么宝贵的资产,读书的确能让一个人深度思考,但在超链接中快速浏览也是一种学习能力。

几年前,我参加过一次儿童教育论坛。听着演讲,我的注意力被边上的一块屏幕吸引过去了,那块屏幕是同声传译,任何一个英语演讲者在上面说话,屏幕就实时滚动播出其文辞的中文翻译,每个词都被及时翻译出来,一个句子读完就有及时订正及语序调整。那个论坛上任何一个演讲者的发言都不如那块屏幕给我的震动大,它意味着同声传译这个要辛苦学习多年的工作,其必要性已然丧失。

我常会想起2002年我第一次到米兰的场景,那一天导游带我们到恩宠圣母教堂,去看《最后的晚餐》。壁画在修葺,教堂关闭。但有一个神父坐在院子里,背后是白色的花朵。我看着那神父,看着米兰的街道,忽然感到一种巨大的遗憾——我应该在欧洲待几年,留学,青春岁月中应该有几年的光景浪费在这里。

我很想在儿子那里弥补掉这个遗憾——儿子,你应该去这个世界看看。你应该掌握几种外语。儿子对这个世界有兴趣,但他真心觉得中国最好,北京最好,能在北京上学就很好。2002年我可能还有些崇洋媚外,对西方文化有更多的向往,20多年过去,从物质生活的角度来看,我们这里可能更为方便。我也变成一个保守主义者——如果儿子能在北京上大学,能在家附近找到一个工作,那可能非常好。比如上北京印刷学院,在顺义的印刷厂里当一个工人,这不是挺好吗?只是不知道,如果大家都不读书了,印刷厂会不会大多就关门了。

简而言之,我曾深信不疑的一些东西动摇了——西方文明、人文学科,还有读书和写作。我会帮儿子写作文,或者让他用AI写作——总体而言,普通人没有什么创造力,也没有多么深厚复杂的情感体验与表达的能力,上述能力确实存在,但也不是人人必备。当然我依然坚信学习和思考,相信数学能让一个人思维缜密,逻辑严谨。我父亲曾经说过一句老话——不养儿不知父母恩。原谅我是一个生性凉薄之人,养了儿子之后,我更知道上一辈人的局限性,他们的经验少得可怜,也靠不住。

我还是用一段文学作品来结尾,小说《老无所依》最后一章,叙述者追忆他的父亲——

我想到他的次数远比应该的要少,我也知道这是不应该的。他去世后,我曾经梦见过他两次。第一个梦已经记不太清楚了。大概是我在镇上遇见了他,他给了我一些钱,结果好像是我把钱弄丢了。而第二个梦,好像是我们回到了过去,我骑在马背上,在夜里穿行在群山中。正在穿越群山中的一个隘口。天很冷,地上有雪,他骑着马超过我,继续向前。一句话都没说。他只是骑着马超过了我,身上裹着一条毯子,一直低着头,他从我身边经过时,我看见他手上举着一只点着火的牛角,人们以前常常这么干,借着火光,我能看见牛角的轮廓。就像月亮的颜色。在梦里,我知道他一直在我的前方,他准备在那个漆黑寒冷的世界里生起一堆火,我知道,不管我什么时候到达,他都会在那里。随后,我就醒了。

(本文选自《三联生活周刊》2025年第39期)

排版:小雅 / 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6160人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里