今年最佳国产谍战剧,为何是它?

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-22·阅读时长22分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

谍战剧在国内是主流类型,也不乏经典作品,但于和伟、吴越等人主演的《沉默的荣耀》还是“独树一帜”。剧集改编吴石、朱枫等革命烈士的事迹,将镜头对准1949-1950年的中国台湾省,填补了台湾隐蔽战线斗争这一题材空白,我方的主要地下工作者都采用了真实的名人。也由此,这是一部从一开始就“剧透”了结局的谍战剧——1950年,因叛徒出卖,吴石、朱枫等人被捕牺牲。但“剧透”丝毫没有影响这部剧的收视率,《沉默的荣耀》收视率爆表,是央8今年迄今的年冠作品。

以往的谍战剧主要讲述的是我们如何“胜利”,《沉默的荣耀》则反过来,它比较罕见地讲述,我们为何“失败”。因此,《沉默的荣耀》不是“爽剧”,没有“金手指”,它的整体基调非常沉郁。完全虚构的影视创作,可以放开手脚去满足观众的“爽感”,但真实的斗争就是如此残酷,伴随着挫败和牺牲。从这一视角看,《沉默的荣耀》有着不同于《潜伏》等谍战经典的启示和价值。

文|斯沅

讲述“失败”的谍战剧

讲述“失败”的谍战剧

讲述“失败”的谍战剧

在国产谍战剧的创作谱系里,“胜利”是绕不开的核心叙事逻辑。比如《潜伏》里余则成的步步为营,《黎明之前》刘新杰的绝地反击,《伪装者》明台的成长蜕变,故事终局落在“正义战胜邪恶”的闭环里,观众跟着主角在一波三折的任务中感受智力博弈的快感,最终见证光明驱散黑暗。

当然,结局可能是开放式的,譬如《潜伏》结尾处余则成继续隐姓埋名,未与爱人团聚——顺便说一句,去往台湾的余则成,其原型正是《沉默的荣耀》中的吴石;但胜利的基调始终如暗流涌动,观众的情绪也依然被这种必胜的信念所鼓舞和抚慰。

《沉默的荣耀》跳出这个框架,它以1949-1950年台湾隐蔽战线为背景,讲述的不是我方的地下工作者“如何成功”,而是“为何失败”。剧中所有核心人物的结局,都是历史早已写好的答案:1950年6月10日,吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦在台北马场町刑场从容赴死。剧集追问的是,谁是叛徒,何以“失败”?

回到当时的历史语境,在国民党败退后,至少是在台湾省,敌我力量相当悬殊。国民党在台湾部署了数十万军队,依托海峡天险,构建了立体化的防御网络:对沿海实行封锁,对岛内频繁进行军事清查,任何跨海联络或内部组织活动都极为困难。

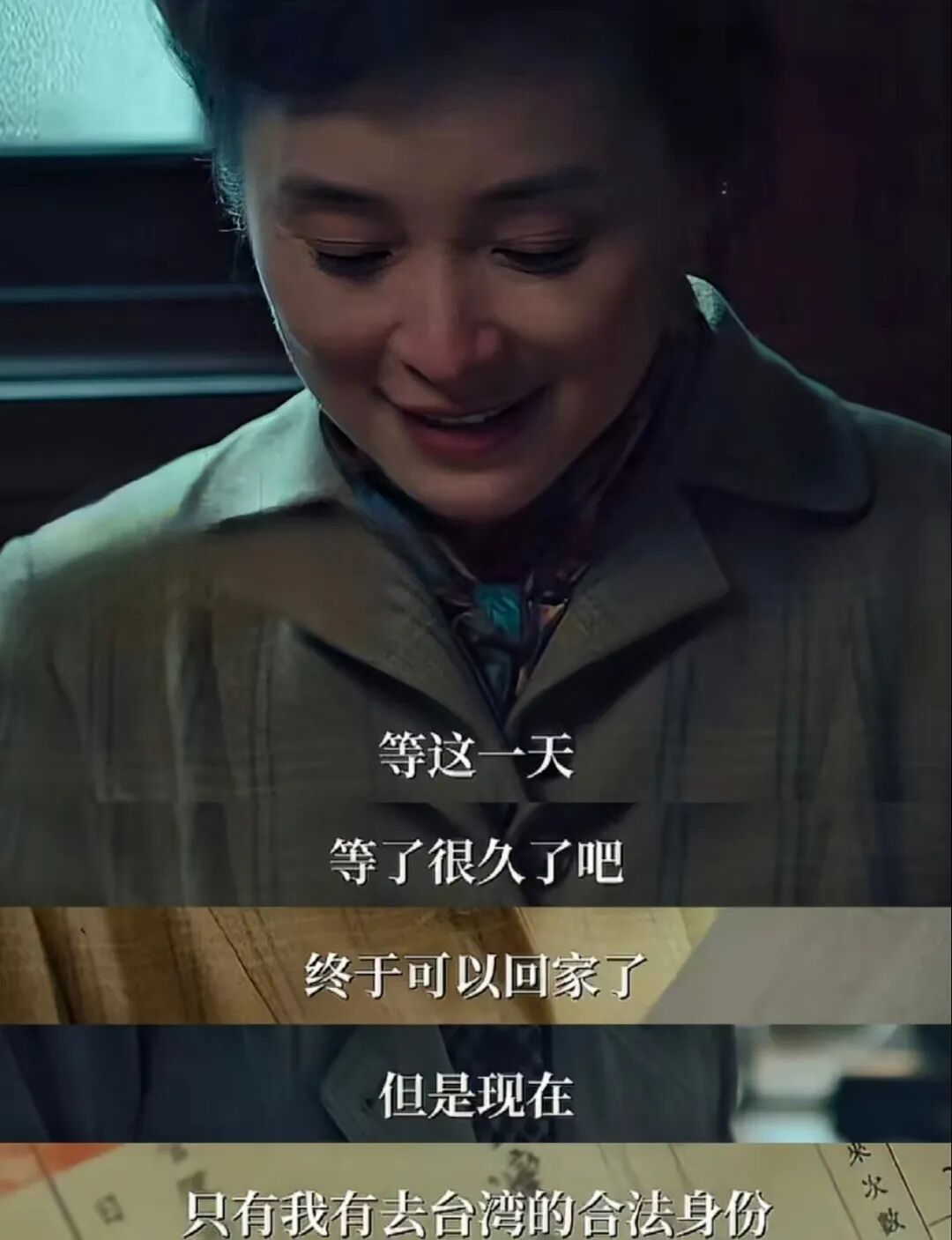

譬如剧中,朱枫(吴越饰)赴台的直接诱因是前交通员的牺牲与组织的“无人可用”。组织原本派女共产党员德英赴台与吴石(于和伟饰)对接,可德英登船时遭遇国民党军警的严格排查,因德英所持的是假证件,她情急之下跳江并牺牲。而朱枫因为继女生活在台湾,她有合法的通行证,最终踏上赴台之路。

另一边,国民党在台湾的情报系统被强化到前所未有的程度,建立了多重交叉的情报网络,对内监视、侦查和抓捕的能力大幅提升,同时对通信、交通等关键节点实行严格管制。我方在台隐蔽工作不仅面临资源补给上的极端困难,更要应对几乎无孔不入的监视和搜查。

剧集一开篇,吴石一家刚到台湾,就目睹了军警当街枪杀“共谍”的场景,白色恐怖的氛围下,台湾陷入“人人自危”的氛围。而针对吴石的监视也是全方位的,比如“国防部”二厅厅长段退之住在吴石隔壁,每天记录吴家的进出人员,监视吴石一家人的各种动向;“保密局侦”共防共组组长谷正文,更是紧咬吴石不放……吴石几乎没有安全的接头空间,后来朱枫成功打入国民党太太圈,时常与吴石的夫人王碧奎小聚,以此为掩护传递情报。

在传统谍战剧里,反派常常是“工具人”——或智商下线,被主角耍得团团转,或手段单一,只会严刑拷打逼供。《沉默的荣耀》打破了“反派降智”的套路,它真实刻画了彼时国民党一批训练有素、心狠手辣的特务,最具代表性的就是谷正文(余皑磊饰)。那些我们以为只属于我方地下工作者的典型优点——敏锐的洞察、缜密的思维、冷静的执行力,在谷正文身上一应俱全,他善于布局,精于攻心,能在细微处捕捉破绽,于无声处施加压力。只是,他的这些能力与特质,全然倾注于对权力的效忠、对人性的践踏,也因此显其危险和可怖。

印象很深的一个桥段,谷正文为了让女特务黎晴接近聂曦,故意安排一个精神失常的老兵在街上胡乱开枪,黎晴恰好路过,让聂曦来个“英雄救美”。事后黎晴质问谷正文,让士兵胡乱开枪会伤及无辜,也确实有人因此伤亡,谷正文带着笑意回应,“演戏就应该做全套,伤及无辜就对了,这样可以帮你更好地取信于聂曦”。足见他的阴狠毒辣。

1949-1950年,国民党在台湾有绝对的资源和控制力,还有一批像谷正文这样可怖难缠的特务,可与之相对,我方当时在台湾的地下党组织存在明显短板,甚至可以说“脆弱不堪”。

组织的联络机制极其脆弱,一环断,全链断。吴石到台湾后,原有的交通员张灏为掩护他牺牲,新的交通员迟迟无法派遣,他只能冒险通过外派香港公干的机会传递情报。即便到了香港,“保密局”的眼线也如影随形,他只能在酒会上用杯底藏纸条的方式完成接头。这种接近于“孤注一掷”的操作,稍不留神就满盘皆输。

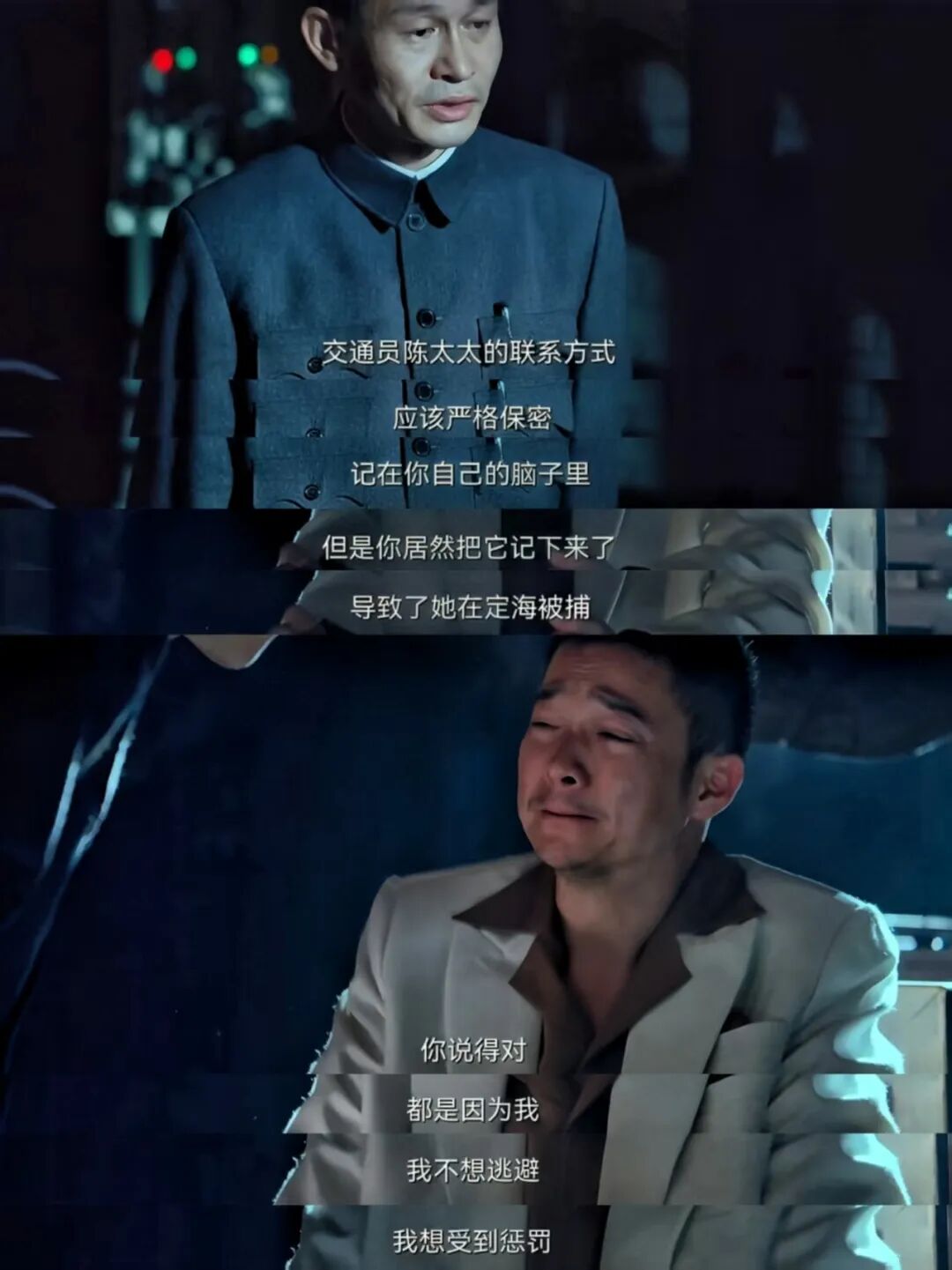

而台湾地下组织成员,大多缺乏专业的隐蔽工作训练。比如朱枫原本从事的是地下经济工作,没有一线谍战经验,她一开始也犯下了失误;聂曦作为吴石的副官,忠诚勇敢,但他在营救林义良的行动中,他未征得吴石同意冒险行动,差点暴露……

更致命的是,革命叛徒对组织的毁灭性打击,最严重的,就是蔡孝乾的变节。作为中共台湾省工委书记,蔡孝乾是台湾地下组织的核心枢纽,掌握着地下党员的名单、联络方式和任务计划,是连接吴石、朱枫等一线工作者与上级组织的“桥梁”。在谷正文的威逼利诱下,他选择了叛变,让台湾地下情报组织几乎“全军覆没”,直接导致朱枫、吴石等人被捕。这充分警示了:部分成员的信仰不够坚定,一个关键位置的动摇,足以让数年经营、无数牺牲所构筑的地下长城,在一夕之间轰然崩塌。

虽然《沉默的荣耀》讲述我方潜伏工作的一次重大“失败”,但绝非吴石、朱枫等人的“失败”,他们面对的是超出个人能力范围的历史困境。就像吴石提前获取了国民党在金门的兵力部署情报,并且克服重重困难将情报送到了大陆,但解放军的进攻时间比情报预计的提前了,1949年10月的金门战役还是以失利告终。在当时历史条件下,新中国成立初期,对台湾的情报工作尚处于摸索阶段,缺乏成熟的体系支撑,何况国民党政权还有美国的支持,解放台湾确实面临客观上的巨大挑战。

《沉默的荣耀》直面“失败”,是敬畏历史的表现,也是一种“自信”的表现。如今,两岸力量对比已发生根本性转变,历史的主动权已牢牢握在我们手中。我们更有底气回望那段艰险岁月,从过往的教训中汲取经验和智慧。

有“憋屈”,更有“壮烈”

有“憋屈”,更有“壮烈”

有“憋屈”,更有“壮烈”

《沉默的荣耀》是电视端的爆款,家里的长辈一集不落追得热火朝天。但它在网络端的热度并未与收视率相匹配。从很多年轻观众的讨论来看,他们因为这部剧的“憋屈”而失去追剧的热情。剧集讲述“失败”的视角及其沉郁顿挫的叙事风格,与我们对于谍战剧的传统审美期待,存在一定的错位。

市面上的经典谍战剧大多内嵌着一个强劲的“爽剧”引擎。观众代入智勇双全、临危不乱的主角,跟随他/她潜入虎穴,于蛛丝马迹中寻找破绽,在千钧一发之际化险为夷,即便过程曲折,甚至伴有牺牲,但主线始终指向任务的最终完成与正义的彰显。这种叙事策略无可厚非,它提炼并强化了斗争中的智慧光芒与理想主义的胜利,是类型剧作吸引大众、构建共鸣的有效艺术手法。

而《沉默的荣耀》改编自吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦等革命烈士的真实事迹,纵然存在艺术虚构,也必须尊重“大事不虚、小事不拘”的原则,“尊重历史”是它的创作前提。剧集剥离了戏剧化的“金手指”与主角光环,将斗争的残酷性、复杂性和历史必然性推到了前台——我方的地下工作者会因经验不足而出现失误,联络链条会因为一个环节的断裂而陷入瘫痪,甚至核心人物也会因信仰不坚而叛变,最终,英雄们未能扭转乾坤,而是壮烈牺牲。

恰恰是这种“挫败”的叙事,更逼近隐蔽战线斗争的本来面貌。真实的历史从来不是一条单线向上的胜利阶梯,它充满了不确定性、偶然性以及血的教训,有凯歌高奏,也有壮志未酬,有周密计划的成功,也有因瞬息万变局势而导致的功败垂成。波澜壮阔的革命洪流之下,是无数个体在极端环境下的艰难抉择、血肉牺牲与默默无闻的奉献。

也由此,《沉默的荣耀》革命事业的一时“失败”确实让人感到“憋屈”,但它给我们带来的更大感受是“壮烈”——革命者明知前路已是绝境,却依然为了信仰与光明义无反顾地燃烧生命,这份向死而生的坚守,不是更震撼人心的壮烈吗?就像该剧总编剧卢敏所言:“这部剧不为写谍战,而要写理想主义者的追求和情怀。”

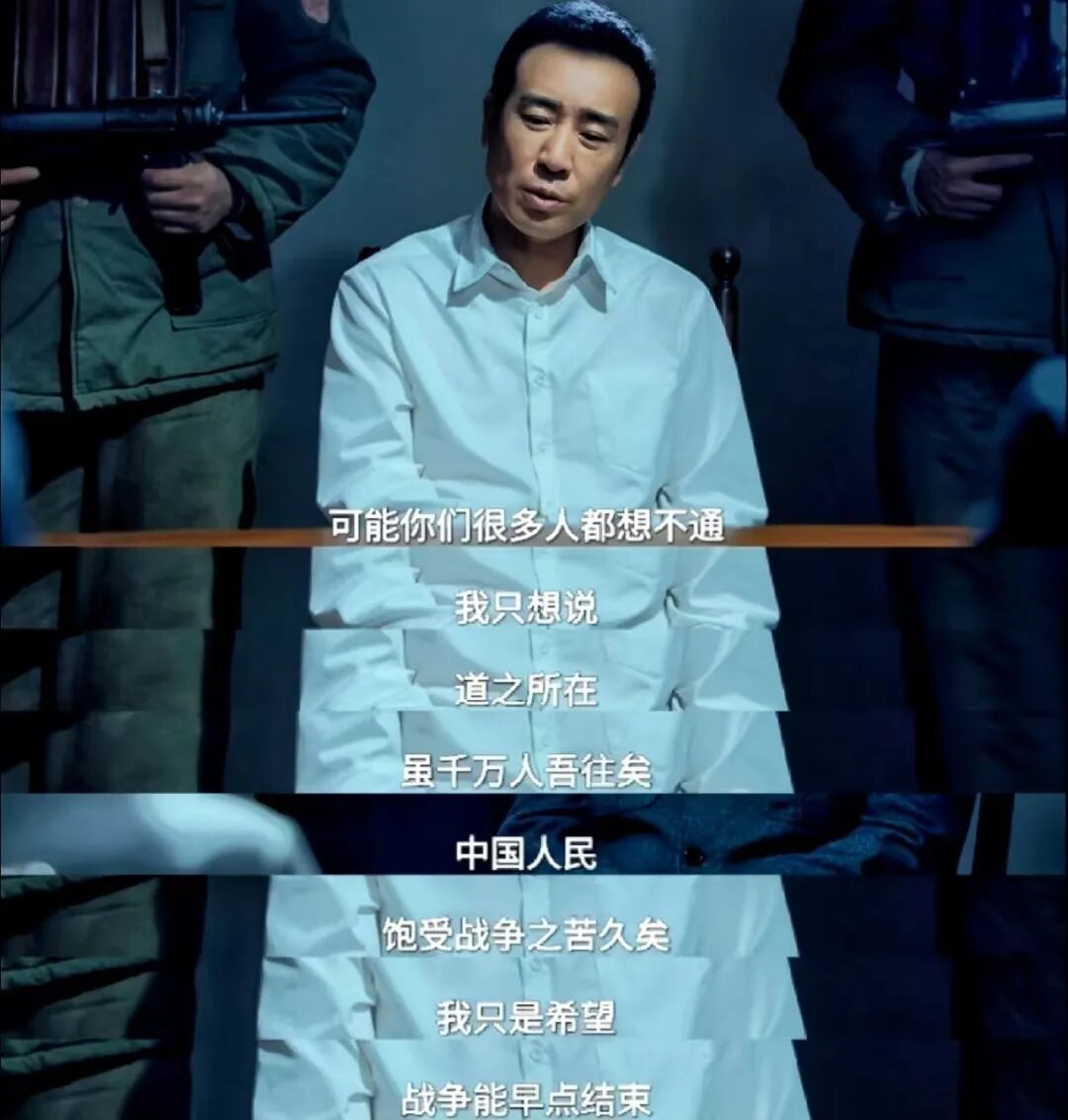

从一开始,吴石、朱枫等人,就知道台湾之行伴随着“失败”的巨大风险。

吴石本有留在大陆的十足理由。1949年福州解放前夕,他已成功推动国民党318师起义,若顺势留下,等待他的是新中国的光明与安稳,届时他不必再在敌营中伪装,不必再担惊受怕,更能与家人共享和平。剧中,老战友吴仲禧特意赶来劝说他留下。可吴石深知自己身为国民党高级将领,能接触到台湾的核心军事情报,解放台湾离不开这些情报支撑。所以他对吴仲禧说了这部剧最出圈的一句台词,“若一去不回,便一去不回”。这是对结局的清醒认知,更是对家国大义的决绝承担。

朱枫的选择同样充满“明知不可为”的壮烈。她本可在香港完成任务后,顺利返回上海与家人团聚,新中国已经成立,她能像普通人一样,享受革命胜利的果实,陪伴家人度过安稳岁月。但台湾地下工作正是用人之际,她没有丝毫犹豫,主动请缨赴台接任。她不是专业的情报人员,没有受过系统的谍战训练,赴台后的每一次接头、每一次传递情报,都是在“刀尖上行走”。在身份暴露后,她试图吞金自尽。剧中,谷正文对手下说:“要我说,咱们就别在她身上白费力气了。这么多黄金首饰,她是用牙生生用牙咬,用手掰,就这么吞下去的,我反正是做不到。”

这个桥段并非剧集杜撰,而是历史事实。在追剧的同时,我也找出三联出版的《朱枫传》,书中提到主办“吴石案”的“保密局”在“对本案之综合检讨”项下,有这样一段关于朱枫吞金的议论:“朱匪于被捕瞬间吞金企图自杀,证明其对应付事变,早作准备;匪干此种维护重要工作,不惜牺牲个人生命之纪律与精神,诚有可取法之处……”传记作者冯亦同写道:“这位临危不惧、慷慨就义的女共产党人在生死关头的英勇表现,让杀害她的刽子手们也不得不叹服。”

“失败”的结局没有让吴石等人的行动失去意义。剧集用了不少刻画他们在走向“失败”的过程中,如何一次次突破绝境,传递出足以影响历史进程的重要情报。比如吴石通过分析国防部运输军用物资的动向,结合空军秘密会议的线索,在完全不知晓具体计划的情况下,预判出国民党轰炸上海的“海东青计划”;吴石得知朱枫被抓、自身暴露风险已达顶点时,毅然决然来到国防部作战室,强令报务员将舟山防务计划发往大陆,以这种近乎悲壮的方式完成了最后的情报传递,为解放军解放舟山扫清了关键障碍……

不必讳言,纯粹从戏剧创作角度来看,《沉默的荣耀》并非十全十美的作品。从这部剧中大量台词对不上口型,可以看出剧集做出大量修改;39集的篇幅也完全可以更进一步浓缩,比如王碧奎的戏份和表演,都有不小的争议;而就角色诠释来看,虽然都是老戏骨,但因为原型的伟大,角色的塑造、演员的表演负担还是很重,反而反派谷正文的刻画不必束手束脚,表演空间更大,余皑磊表演也相当精彩。

总的来说,《沉默的荣耀》是我国谍战剧发展历程中极为重要的一部作品。它与《潜伏》等经典构成了互补而非对立的关系。我觉得可以这样理解:《潜伏》代表了谍战剧作为虚构艺术的某种“完美形态”,通过高度凝练的戏剧冲突、精心设计的人物弧光与扣人心弦的情节推进,将地下工作的惊险、智慧与信仰之美演绎得淋漓尽致,满足了观众对英雄叙事和智力博弈的审美需求,是谍战剧类型创作的典范。

《沉默的荣耀》以其基于史实的严肃创作,为谍战剧谱系提供了一种不可或缺的补充,它既具备类型叙事的功能,也承担起超越类型叙事的历史叙述功能:探究何以“失败”的教训,揭示胜利之路的崎岖与代价,二者共同构成了我们对那段风雨如晦岁月的完整认知。

排版:小雅 / 审核:同同

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6161人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里