00 发刊词:读苏东坡,是一个很幸福的事情

作者:李山

05-20·阅读时长8分钟

这么多年来,我看唐宋八大家的文集,看他们作为士大夫对生活、对政治、对国家大事的理解,有一个感觉:有些大知识分子,不一定是(因为)文章写得多,而是他的见识要超脱、要有远见。这就涉及到了苏东坡这个人。我们先讲一点概述性的内容,介绍他的一生。

苏东坡很有趣,也很天才。他生在唐代是李白,生在先秦是屈原,生在清代让他写《红楼梦》也没问题。苏东坡会还写一些小说,写一些寓言,写一些小札记,里边讲了很多小故事,也是信手拈来。

但他又不像杜甫、不像李白、也不像屈原,他(的作品)充满了具体的生活。

苏东坡为官者甚多,不论是遭贬还是在顺顺当当的生活中,他总要拿起笔来写一点东西,好像他一天不写点东西就难受,而且他的字也很好。

在政治上,他是有独立见解的人。他跟王安石叫板,和王安石的立场不一样。

他是一个好太守,到哪儿去都要做事儿,这点也和一般的诗人不一样。

像李白,除了作诗,老是把自己比作谢安(“天下苍生望谢安”),可是李白连个保密原则都守不住。所以史学研究他到底为什么被外放,有观点就说他“言温室树”,就是嘴不能保密。汉代有个孔光,是孔子的后代,他从朝廷回来,家人问温室里面种的什么树?他说,你问这干什么?保密。这叫“不言温室树”。“温室树”就是皇家洗澡的地方,可能有温泉一类的。结果李白喝多了酒(就往外说),你想,诗人什么都说,这是很忌讳的。

杜甫这个人也是不能做政治的。杜甫做杜拾遗时,脾气太大。在官场里做政治,脾气管不好(是不行的)。

所以李白是伟大的、天马行空的诗人,杜甫是具有儒者情怀的、长着一颗柔嫩心肠来歌颂人间疾苦、歌颂理想、歌颂山川美景的。他们的面向就是诗人,对这种人你只有崇拜的份儿。

相比之下,苏轼的人生展示了方方面面。他自己的文学表达;他是一个士大夫,还是一个负责任的官员——做第一任太守时治蝗虫,到了徐州就治水、修黄楼,到了杭州修西湖。徐州治水的那个事情实际上挺大的,洪水冲过来了怎么办?作为太守就是挽起裤脚,到抗洪前线去。苏东坡还有工程师的才华。遭贬以后他又研究中药、参禅,还给人开方子。最终他是因肠胃病去世的,去世前自己还喝黄芪(所以我觉得他没准给自己用错药了),反正他的文集里有一些药方子是成规模的。苏东坡还造酒。造的怎么样?他自己写的是天花乱坠,后来人家问他儿子,你父亲造的酒怎么样?说这酒有些人喝了还拉肚子。所以这里边有一种我们当今特别欣赏的、一种非常接地气的人间气息。

苏东坡跟弟弟苏辙说过一句话:“吾上可以陪玉皇大帝,下可以陪卑田院乞儿。”“卑田院”(即“悲田院”)是国家设立的慈善机构,“悲”实际上就是佛家悲天悯人,收容这些无依无靠的人。他是一个上通天、下通地的人,而且他是一个在各种生活中,都能找到人生兴趣的人。

苏轼的一生,身处北宋政治最激烈的那一段,他的境遇实际上挺不好的。

苏东坡这个人属鼠,丙子年生,孔夫子好像也是丙子年生——这咱们有点迷信了,就是说孔子这个人一生漂泊,周游列国,苏东坡也是。他自己不是有自画像吗?“问汝平生功业,黄州惠州儋州”,越飘越远。所以在这样一种遭遇之下,他能够保持乐观,这是中国人或者说我们最应该学习的,就是有“整不倒”的那一面,不论你怎么“整”我,我都能在生活中发现乐趣。

他的文章写自己贬到惠州,说:假如我就是生在惠州,怎么办?他的诗里还说,我可能就是儋州人,儋州就是今天的海南岛。所以苏东坡这个人“此心安处是吾乡”。这是他写过的一首词,歌颂王巩的小妾从南方回来以后说了这么一句机灵古怪的话,苏东坡特别喜欢这句话。

实际上,人活在世界上,好时代我们也难,糟糕的时代我们也难,那怎么办?你是个人,你不是一个完全被动接受环境的动物。从这一点说,我们有兴趣了解他,因为他很具体,他很形象,他很亲切,仿佛就在我们身边。

读苏东坡的文集是一个很幸福的事情。这么多年,我已经买了两套苏东坡的集子了,因为看它使我经常处在一种愉快的状态、幸福的状态。读李白,有的时候感到压抑,你总觉得他怎么这么天才呢?读杜甫,有的时候太苦难。而苏东坡是一个有血有肉、活生生的人,他的文字、他的表达,能够把他自己那种活灵活现的东西表现在我们眼前,他有一种特别的愉快和幸福(的能力)。

回过头来看他的一生,朝廷结成了党派,你死我活,在这个情形下苏东坡总是激流勇退。林语堂在写苏东坡的传记里就说到,苏东坡是可以做到宰相的,但是他不会(不愿意)去施手段。一开始你不了解他,会以为苏东坡做不了宰相;他不是,他只是没有争。这就是苏东坡,他脚底下很硬。

再看文学。我们给他好多头衔,文学家、艺术家、大诗人、大词人。

他生的那个时代,诗歌的高潮已经过了。闻一多说我们不要说“唐诗”,应该叫“诗唐”;钱钟书先生讲,亚历山大(亚历山大大帝,统一希腊、征服埃及,使马其顿王国成为当时世界上领土面积最大的国家)的父亲叫腓力(腓力二世,马其顿国王),亚历山大还是王子时听说他父亲又开边拓土了,就觉得落寞——他开边拓土完,我(将来)怎么办?宋代诗歌就有这么一种感受,唐诗把好诗句全写完了。苏东坡也有这种感觉,他在杂文里说,有些诗我也能写出来,可对不起,唐朝人写完了。

在这样一个情形下,他的诗又发展到另外一路,宋诗到了苏东坡、黄庭坚才有了真正的宋代特点。当然,一般说宋诗大家“苏黄”,黄庭坚最代表宋诗,但苏东坡实际上开了黄庭坚先河,而且苏东坡不像黄庭坚那样很“轴”地用功去把诗写好,他是风流才子,写诗很快,但是里边的用典和机智,是前代没有的。所以他的诗歌呈现多方面的风格,但是一般我们用“清雄”来概括它。

大词人这就更没得说了。大家都知道,一首“大江东去”,他给词完全改了天、换了地,换了骨骼,换了血脉,然后还挨批评——李清照就批评他。可是到了南宋家国兴亡的时候,他开创的这一派词上了正路了。苏东坡的词实际上是多样的,早期的词也是开玩笑的、风流的,也属于婉约的一派,可是一开始他就跟婉约不太一样,咱们回头讲作品的时候再说。

另外,他还是个画家,苏东坡跟米芾一起开创了中国的文人画。过去都说文人画的鼻祖是王维,王维的作品苏东坡看过,说王维的竹子“得意外”,就是在形象之外还有东西,他说这一点上王维高于吴道子(当然,他后期对吴道子的评价也有变化)。到今天,实际上王维那些画大概10张里有8张是假的,有没有真的传下来都难说。他画的《辋川图》,我不觉得这是文人画,挺僵直的,也许是失了真。苏东坡的画实际上现在保存的一些也是真假难辨。到了米芾画云山、米家山水画,这些文人画就出来了。文人画是什么?它实际上是把中国诗性的一种东西(融入)在笔墨上。但是在理论上大张旗鼓地说,始于苏东坡。

他还是个佛教徒,在庐山拜过师。他属于禅宗黄龙派下属的一支,对佛教有深入的研究。为什么?他需要精神解脱、精神自救。中国古代的士大夫在遭遇危难时有各种各样的表现。像屈原就自杀了;贾谊憋闷死了;像韩愈也是不统一的,骨子里边是文人,但是装成儒,所以遇到困难就开始耍滑头。苏东坡那么困苦,却没有(向当权者)摇尾巴。王夫之整天骂苏东坡“酒肉之徒”,但在这一点上,实际上他要比前边那些士大夫更有一种“自救”(的能力),这就是天才的人。

另外,他是能干的地方官。当时像徐州抗洪以后,神宗还表扬他。那个时候是王安石当政,苏东坡整个被排挤到地方去了。当时朝廷有个做法,你不同意王安石变法,好,你到地方去做官。这里边也是有麻烦,一大堆地方官都是反对王安石变法的,政令怎么执行?然后旧党翻过身了(新党)就开始遭贬。

苏东坡在新党执政时遭遇了乌台诗案,后来旧党(司马光他们)上台,又开始整新党;翻过来,宋哲宗执政,又往死里整苏东坡。苏东坡登船过海的时候,跟一个地方官之间的朋友说,我已经做了准备,跟我家里嘱咐好了,这次大概回不来了,我哪死就哪埋了。政治残酷到这个程度,也快离亡国不远了。所以苏东坡死后二十几年,北宋就终止了。

苏东坡这个人,在政治上反感厚君、残民。王安石改革主要是财政改革,不是说要刺激发展经济,而是有一些手段,回头我们再说。现在如果想让农民增收,说政府给你发钱,这怎么能增收?在古代也是如此。你给他钱,让他去发展经济——王安石做县令的时候效果不错,但是做县令时可以推行,是因为离着民众近;做了宰相,让下边各级官吏给你去执行,他们怎么执行?真正的千差万别,最后的结果就是捞钱。发展到了这个份上,就变成了加强中央财政,老百姓就倒了霉了。这是苏东坡在欧阳修文集的序里边说的一句:“残民以厚主,其说之陋也。”(《六一居士集叙》)他写了两篇文章论商鞅,早期没有王安石变法的时候,就不说商鞅好话;等到王安石变法了,说商鞅连司马迁一块骂。

所以他是一个古代文化造就的精美典范人物,一个富于魅力的士大夫。古代文化发展到宋代,老前辈都说是精致发展的、高峰的文化,而高峰造就了这样一个人物,不容易。

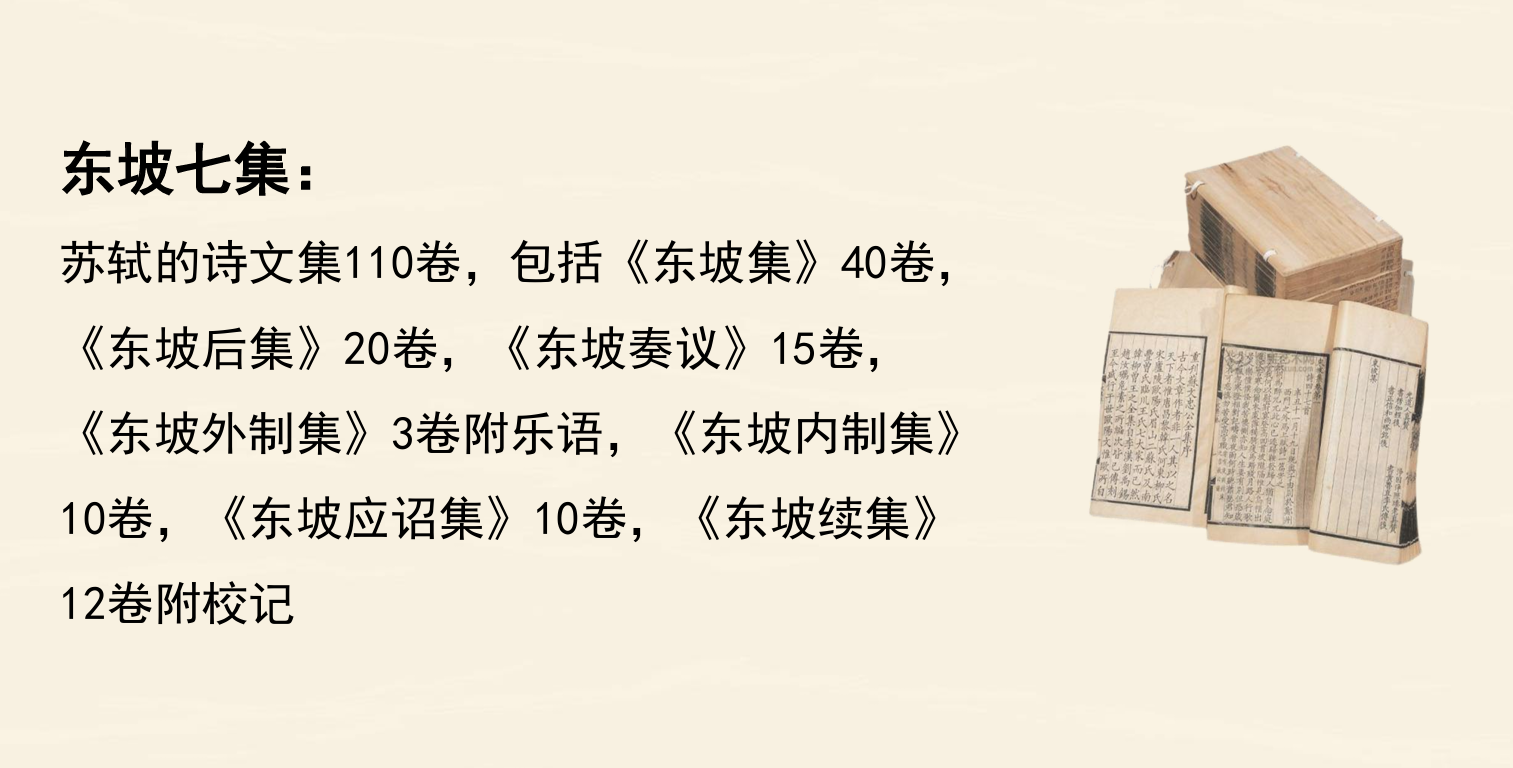

最后说一说我们的读本。课程里跟大家讲的是所谓“东坡七集”,实际上现今收集的苏东坡作品内容要远远多于七集,但是你要研究苏东坡,这七集还是基础的。苏轼的文集一共是110多卷,其中《东坡集》40卷,《东坡后集》20卷,还有《东坡奏议》。

奏议是古代士大夫特别关注的、显示学问的(作品)。学问不是学术。朝廷有大政,从汉武帝开始,要利用一批人来帮他执政,最后选择用儒生,这就形成了中国士大夫的一个非常独特的阶层。那么儒生就需要有学问,你不能光在家里边读《论语》、读《孟子》,国家有大政了,比如边疆有问题,怎么办?经济上怎么办?教化上、政治上怎么办?你得拿主意,这叫学问。

东坡集里有他的诗,有他的词,有些是专门的几个(体裁)。像奏议,像外制、内制,这都写的公文。什么是外制和内制?就是中书舍人给皇家起草文件。然后是应诏,应诏就是国家有事了你要对策。你科举考上了,成了进士,再选拔就叫制科。苏东坡叫“苏贤良”,能直言急谏,就是有话直说。在这个时候,要把平时写的论文、写的学术著作交进去,这叫“进卷”。

我们今天编苏轼的文集就不会这么编。因为今天是看文章,古代是学技巧——怎么去应诏,怎么去写国家的文书,你得看一看苏东坡怎么写的,所以这(更多)是实用问题。

走进东坡文学的历史现场

看到命运起伏中的有趣灵魂

文章作者

李山

发表文章173篇 获得0个推荐 粉丝2495人

北京师范大学教授,先秦两汉文学专家。已出版《诗经析读》《永不妥协的大生命:孔子的一生》等。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里