5.11 河西走廊|从嘉峪关到老玉门

作者:耿朔

2020-04-13·阅读时长4分钟

三联中读的朋友你好,我是耿朔,让我们一起伴随着驼铃阵阵,走进河西走廊,探寻丝路传奇。

三联中读的朋友你好,我是耿朔,让我们一起伴随着驼铃阵阵,走进河西走廊,探寻丝路传奇。

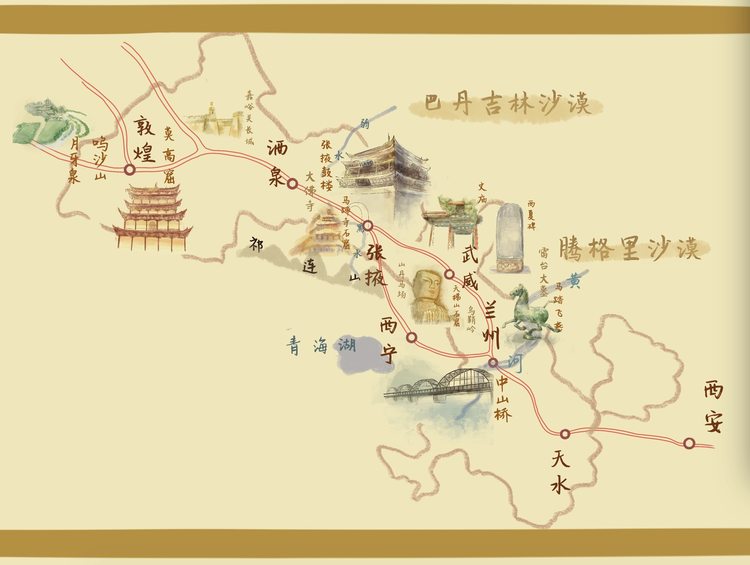

我们的河西走廊之行从兰州出发一路向西,在这一节,到达了河西走廊西端的重要关隘,这就是举世闻名的嘉峪关。敦煌以西的阳关、玉门关是汉唐时期帝国西境的边关重地,嘉峪关则是明长城的最西端,它的修建是明代初年的国防政策调整的结果。

明代长城上重要的关隘,虽然叫关,但实际上都是一座座小城,我之前介绍太行八陉军都陉中的居庸关,还有明长城东端起点山海关都是如此,那么长城西端起点嘉峪关也不例外。山海关号称“天下第一关”,而嘉峪关被誉为“天下第一雄关”。这一点也不是夸张,当我们走近嘉峪关,就会发现它是处于一个南北宽约15千米的峡谷地带,是河西走廊南北山之间距离最狭窄的地方。

关城依山傍水,平面呈梯形,城墙高近12米,关城东西各开有一座城门,分别叫做光化门和柔远门,都带有瓮城,而在关城之西还建有罗城,城门上便是高悬嘉峪关匾额的三层高的关楼。在关城内外有游击将军府、文昌阁、关帝庙、营房等设施,城墙上有箭楼、敌楼、角楼等等。登上关城,很清楚的能看到向外延伸出的长城,一直通向了白雪皑皑的祁连山脚下,构成了完整、严密的防御体系。登上此关,那种雄浑壮阔之感,扑面而来,正是一个“雄”字。嘉峪关是现存长城上的最大的关隘,也是中国规模最大的关隘。

嘉峪关始建于明洪武五年(1372年),我们知道虽然朱元璋把蒙古人赶出中原,但是对方依然有着强大的实力,成为新兴的明王朝的大患,这就有点像西汉时北方有个强大对手匈奴。明太祖修长城,目前就是在国家的北部构筑防线,虽然长城以外的地方也还是明王朝的疆域,也有城镇、堡垒,但实际上一旦打仗,长城以外的地方因为难守,往往很快就放弃,主要军事力量就守卫长城一线。

由此我们就可以明白,嘉峪关就是明王朝西北门户,明初在平定西北后,实际上并没有往新疆深处挺进,除了新疆最东边的哈密地区当时设了哈密卫外, 新疆大部分地区属于帖木儿汗国统治。明政府选择嘉峪关作为长城最西端,屯重兵于此,以扼守住河西咽喉。由此我们可以理解为什么敦煌莫高窟艺术到元代以后就衰落了,根本原因就是帝国的边境线由敦煌以西移到了敦煌以东,从此敦煌孤悬关外,实际上没人管了,渐渐就荒凉下去了。

嘉峪关附近还有两处很重要的长城遗迹,一个被称为“长城第一墩”,即讨赖河墩,位于嘉峪关城以南7.5公里处,建于明嘉靖年间,它是明代万里长城从西向东的第一座墩台,墩台矗立于讨赖河边近80米高的悬崖之上。另一个是关城西北8.5公里处的“悬壁长城”,也是建于嘉靖年间,那里是黑山峡,长城就建在峭壁之上,如同悬挂在山崖上的直梯。

边关漫道,很自然加重了古人的离愁别绪,范长江在《中国的西北角》里记述,当他在嘉峪关游览时,注意到关门洞中写满了古今中外游人的题诗,他很仔细的读了一遍,发现写得好的不多,而且十之八九是比较低落的情绪,气势雄壮者很难见到,当时还有“一出嘉峪关,两眼泪不干,往前看,戈壁滩,往后看,鬼门关”。范长江想起当年林则徐贬谪新疆路过嘉峪关时,反而写下过“严关百尺界天西,万里征人驻马蹄。飞阁遥连秦树直,缭垣斜压陇云低。天山巉削摩肩立,瀚海苍茫入望迷。谁道崤函千古险,回看只见一丸泥。”如此胸襟豪壮的七律。范长江说“好像出了嘉峪关就是生离与死别!不但俗人充满了保守家乡的思想,历代知识分子也多视离乡别井为畏途……我不知道老守在家里干什么!”

今天说嘉峪关,不仅指这座雄关,也是指地级嘉峪关市,嘉峪关很古老,而嘉峪关市很年轻,它是一座现代化的工业城市。1955年,西北地质局的地质小组在藏族同胞的提示和引导下,他们说“又黑又硬还很重的石头”,在祁连山发现了蕴藏量丰富的铁矿,也就是著名的镜铁山矿床,结束了西北无钢铁的历史。

1958年国家“一五”计划重点项目“酒泉钢铁公司”落成,以原城镇为主,划出酒泉县、肃南县部分辖地,设立甘肃省嘉峪关市筹备委员会,1965年设嘉峪关市,1971年经国务院批准为省辖市。这座城市总面积2935平方千米,建成区面积70.4平方千米,常住人口25.2万人,是中国五个不设市辖区的地级市(其余四个是广东东莞、中山,海南儋州、三沙)。是酒泉钢铁(集团)公司是西北最大的钢铁联合企业,所以嘉峪关市又被称为“戈壁钢城”。我们看地图就知道,嘉峪关市距离酒泉市非常近,因为工业建市,虽然是甘肃面积最小,人口最少的地级市,但人均GDP却是第一,这里还建有民用机场。

说到这类工业城市,嘉峪关往西还有一座,那就是玉门,这里要说的不是玉门关,而是酒泉市代管的县级玉门市,1939年,地质学家孙健初等人在玉门老城区老君庙以北15米处用人工方式打出了第一口油井,揭开了玉门油田开发的序幕,这口井被称为玉门油田老一井,现在可以参观,是个工业遗产。

玉门由此成为中国第一座现代化的石油城,可以说是中国石油工业的摇篮,玉门培养了中国第一批采油炼油的技术人才,后来他们中的一批人走向全国,参与开发其他油田,这其中就有大家熟知了大庆油田的铁人王进喜。但是玉门油田由于产量有限,最辉煌时年产量也只有100多万吨,又地处偏远,远离工业区,而且远离西北交通干线,到了上世纪90年代,玉门的产油质量和数量都进入衰退期,最终,设在这里的石油管理局搬到了酒泉,油田的搬离使得玉门市的发展失去了唯一支柱,玉门市政府也不得搬到80公里外的玉门镇,那里交通区位更好,靠近干线公路和兰新铁路。而玉门老城区变成了一个镇,地图上标为老君庙镇,自然发展是大不如前。其实,玉门的情况,也是我国众多资源型城市虽面临的一个普遍性问题,需要未雨绸缪,加快转型。

如果您喜欢本讲内容

可以随手保存下方海报

分享至您的朋友圈

文章作者

耿朔

发表文章235篇 获得23个推荐 粉丝1845人

从考古学到艺术史

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里