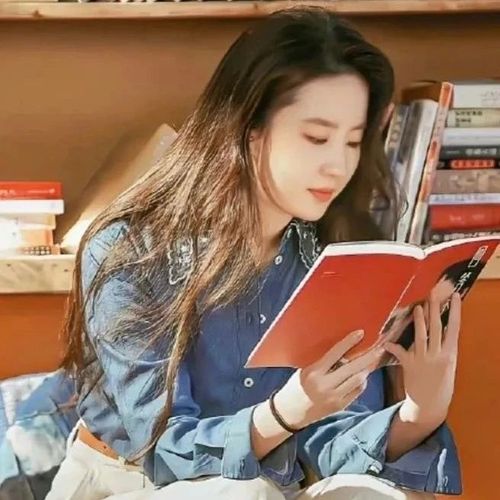

顾适:城市规划师的科幻写作

作者:肖楚舟

04-22·阅读时长10分钟

把规划思维嵌入小说

顾适的主业是城市规划师,她也是一位科幻作家,这两个身份都跟未来相关。人们总好奇她的职业与写作的关系。她向我解释,她的工作并不包括具体设计的落地,比如房屋的结构怎么选择、下水道怎么铺、马路建几条车道,而是在宏观的层面上,对用地和需要建设的项目做统筹协调。严格来说,她的工作更像是一系列判断的组合,一块土地到底用来做公交首末站、居民停车场还是建一座小学,既要通过国家标准来计算,也要大家坐在一起讨论需求,规划师的工作更像是“协调者”。

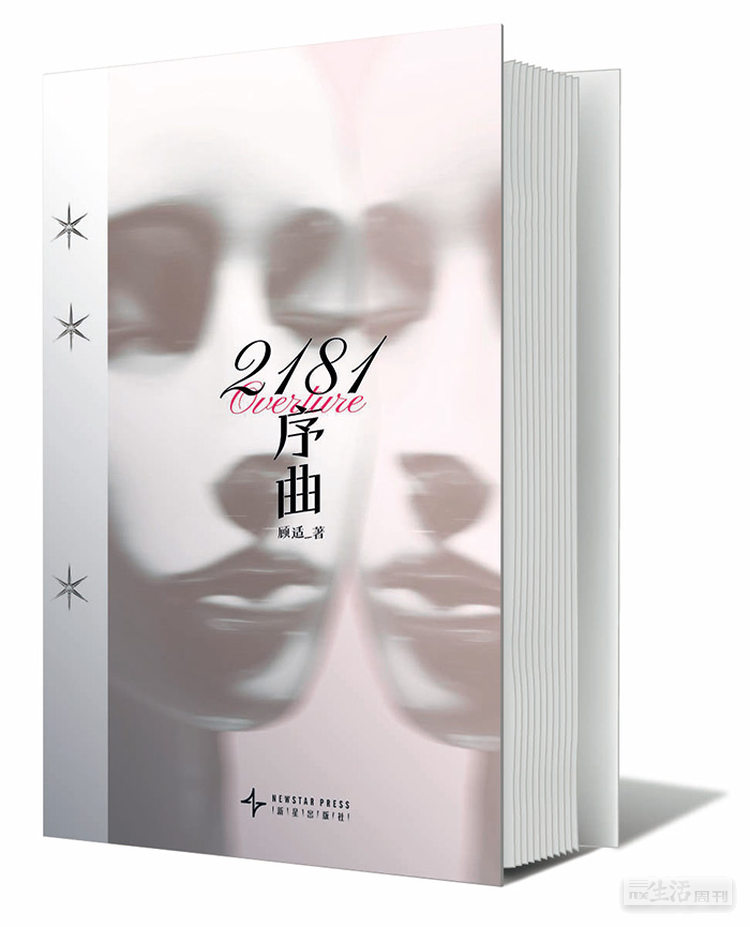

2024年在格拉斯哥举办的世界科幻大会上,顾适的《〈2181序曲〉再版导言》(以下简称“《2181》”)入围“最佳短中篇小说”提名名单,参与最后六篇作品的角逐。年末,她的同名新短篇集进入了“豆瓣年度图书”科幻·奇幻类榜单。

也许是职业的原因,对故事结构的痴迷是顾适作品的标志。读她的故事有时候让你想起拼图、乐高,或者卯榫相接的百宝盒。《2181》不是那种“好读”的小说。对读者来说,《2181序曲》是一本写在未来的书,我们读到的是它的再版序言。对于《2181 序曲》的序言作者董璐来说,它又已经是一本关于过去的史书。董璐用序言介绍书中内容,最后才揭开自己和这本书的渊源:她是早期冬眠技术的开发者,《2181序曲》的作者是她的女儿方妙。方妙因为身患绝症成为第一个冬眠的“夏娃”。她决定在醒来的间隙,用新闻记者的笔调记录冬眠对人类社会产生的影响。母女两人在时间长河中跳跃,点断式地短暂重逢。董璐写再版序言的时间是2089年,人类建立的冬眠城市已经多数陷入战火或灾难,许多约定要在冬眠后再见的人已经永远地失散了。

经典科幻文学尤其强调“点子”,设置一种新奇的科学现象,再围绕它来展开故事。很大程度上,一篇科幻小说能不能吸引人,取决于有没有新奇的“点子”。和“点子”的新奇度相比,顾适更乐于反复推敲技术可行性和制度合理性,将它们作为故事本身。故事里,冬眠技术从实验室走向社会大众,推动着人类从地球走向外太空,科学家、野心家、商人、向往未来的普通人、愤怒的异见者轮番登场,人的不同选择,在科学伦理、道德规约、个人欲念之间来回摇摆,一切都在“冬眠”这个经典的科幻设定里展开。

在董璐介绍的《2181序曲》里,最有感情浓度的一节是关于“剩人”的。如果未来可以轻易抵达,谁还愿意守在原地?冬眠技术普及后,那些不去冬眠的人反而成了“被剩在当下的人”。他们的家人将所有财产都拿去购买冬眠服务,而真正生活在当下的人不得不面对贫穷、孤独和愤怒。抛弃亲人的冬眠者也并非罪大恶极,第一位被唤醒的太空建筑师漫歌坚决地选择继续沉睡,她不是为了叛逆,只是因为需要时间跳跃才能实现建设太空城市的野心。

“剩在当下的人”几乎可以看作顾适新小说集的主题。他们不是简单的跟不上潮流的人,也可能是被动或主动地,在对未来的追逐中被反噬的人。拒绝使用智能手机的老人,明明有家人却和社会隔绝,把自己烧死在家里。开发机器人算法的工程师,被自己开发的人工智能卷掉了工作。你很难看出顾适对他们是批评还是同情,因为她自己也陷在奔忙中,仿佛失去真实生活的实感。

“我们的生活里充满了目标、愿景、计划、绩效指标,但这些东西早晚会把你甩开。”顾适想提醒我们对“落后者”保持理解和共情,至少不该视而不见,“总有未来是我们拼尽全力也无法追上的。从这个意义上说,我们都被未来抛弃在当下”。

用想象力解决现实问题

在中国,科幻文学这两年的火热让顾适有些分身乏术。她开玩笑,工作和写作之余,自己还要学习如何在圆桌讨论、写作教学等各种活动中“扮演科幻作家”。也因为参加这些活动,顾适需要了解诸如人工智能和气候变化的最新进展,努力在讨论中跟上专业人士的思维。“作家只需要会写作就够了,而对于科幻作家来说,这些额外的挑战也会带来新启发。”

顾适的新集子里面,放在开篇的是《母舰来到大海中央》和《择城》,它们都源于一次关于“积极的气候变化”的约稿。主办方邀请了来自世界不同大洲的四位作家,讨论气候问题的积极应对方式。

和《日本沉没》式的灾难叙事不同,顾适描写的大洪水显得温吞吞的。今天上涨,明天后退,人的选择也处在灰色地带:你可以和家人住在更安全的3D打印海岛,为了工作往返于陆地和海洋之间,也可以坚守陆地。你可以立马抛弃有淹没风险的城市,也可以只是迁往更有安全性的高层住宅。这更贴近我们在生活中的选择焦虑:谁也不知道哪个看起来平常的决定,就会完全改变命运。

顾适用规划师的逻辑去讨论她认为的、真正对“当下”有实际参考价值的未来方案:资源紧张,我们要留在故乡还是去往远方?人工智能的算法判断,能不能决定人的“价值”?没有什么问题有非黑即白的答案。《择城》里的涂山娇发现一个问题,人工智能导航系统存在算法黑箱,它会自行决定哪些人该走大路,哪些人得走逃生率较低的路,避免拥堵。每个逃生者都以为自己有活路,结果可能早就被算法决定了生死。最后一幕,涂山娇面临抉择,要不要彻底关掉导航系统,让人凭本能各显神通,强者生存?还是让它运转,继续确保宏观上最大的逃生成功率?顾适没有说她的选择,留下开放式结局。

这更符合顾适对现实世界的理解,决策没有绝对的对错,也没有盖世英雄能扭转局势。我们只能接受现实,做好准备。“就像我们在规划里经常说方案一、方案二,如果气候变化确实带来了灾难,我们就要根据灾难的严重程度去区分几种级别的应对策略。什么时候原地坚守,什么时候迁移,什么时候星际移民,没有什么事情是一步到位的,这从真实的未来规划来讲,不大现实。”顾适说。

美国韦尔斯利学院教授宋明炜从2016年发表的小说《莫比乌斯时空》开始关注顾适。他写的科幻研究理论专著《看的恐惧》中,顾适的《嵌合体》和《莫比乌斯时空》被放在“中国女性科幻浪潮”这一章的开头和结尾,它们恰好暗喻他对这批年轻女作家的整体观察——破除一切二元对立的窠臼,提供更多元化的视角。

“如果说20世纪的中国科幻小说家,身上背负着他们那代人沉重的历史课题,比如国家和民族问题、启蒙问题,或者基本的善恶问题。那么21世纪有新的问题要解决,比如普遍存在的对立和分裂。在这批女性作家身上,我看不见20世纪的包袱,她们整体上更有多元共生的思维更平和,也更有同情心。”宋明炜说。

不久前,刚从英国剑桥大学博士毕业的科幻研究者施冰冰,把顾适的《魔镜算法》带到了圣安德鲁斯大学的课堂。故事讲了一种可以分析社交表情、提供社交建议的电子眼镜。每个人都沉迷于魔镜的“社交指导”,却也不知不觉失去自我。你是事业女性,可以拿它读取领导微表情,用它了解怎么写课题才能让审核组首肯,也意味着得照着专家的脸色改研究方向。你想找个人生伴侣,就可以拿它测算相亲对象的匹配度,一眼看透对方有几分“真心”,但完全透明的爱情,还有什么意思?一种小小的科技工具,能给人的社交心理带来翻天覆地的变化,这让对社交网络又爱又恨的互联网一代感同身受。施冰冰告诉顾适,学生们兴奋地联想到自己国家的都市女性生活,甚至在自己的播客里宣传这个故事。

这种“灵犀相通”的瞬间让顾适和她的朋友们感到兴奋。过去以新奇取胜的科幻故事,逐渐变成了最容易触达人类共通体验的载体。“我们处于一个更容易产生共鸣的时代,互联网时代的技术把全人类联结起来,当你真正进入到另外一个国家的人的本地生活,你会发现,大家都在用手机,都需要工作,都面临柴米油盐和生老病死,谁都不是怪物,身上没有长着翅膀。”顾适说。

“中国女性科幻”,被看见之后

《〈2181序曲〉再版导言》不是顾适第一次和“雨果奖”结缘。2017年,她的小说《嵌合体》进入了长名单。故事的灵感来自一篇生物学论文,关于“人-猪”嵌合体的突破性进展。最初的版本是一位绝望的母亲为了受伤的儿子去找科学家前夫,恳求他用嵌合体技术救救孩子。但写到第二页她就停了下来,“每一句台词都太俗了”。

卡壳大约一年后,顾适终于找到了解法,关键居然只是角色的性别转换。她把男科学家变成女科学家,才找到了感觉。这个“她”没有名字,极度聪明、理智、冷血,在事业野心背后,也有藏不住的母性。即使看见她矛盾的不同侧面,人们也会信服她说的每一句话,“她会把她的想法种到你的心里去,就像它是自己从那里长出来的”。

走到这一步并不容易,刚开始写科幻小说的时候,为了尽快获得读者认可,顾适也有过非常男性视角的写法,比如描写尖叫的女性,实际上这跟她的生活体验完全不符。转变的契机来自《莫比乌斯时空》英文版的发表,有海外读者问她:“为什么你的故事里看不出来‘中国’?为什么你的故事里没有‘女性角色’?”这让顾适开始反思从前写作中的“国际化”和“男性化”写法。顾适说:“在写作中意识到自己是女性和意识到自己是一位中国作家,这两种意识是相通的,都是用自己的声音说话,找到文化层面的自信心。”

科幻文学曾长久地被视作男性主导的领域,但这种情况或许已经转变。宋明炜曾经论述过“科幻有没有性别”这个问题。传统科幻文学的创作和讨论中,更强势的往往是被认为“有男性特征的”标签,比如科幻史上的“黄金时代”、创作风格上的“硬科幻”,因此可以说过去的科幻是“男性化的”。但在我两年前和宋明炜的对谈中,他已经感觉到变化,“2020年之后,我看到了一大批现在‘85后’‘90后’的作家,很多是女作家,她们的思维让我看到了新希望”。

顾适的新中短篇集子,书腰上最醒目的是她自己的一句话:“我有责任去书写我所见到的女性。”这是个大胆的举动,容易被理解为宣传策略,也引起许多质疑:作者是女性,就等于“女性科幻”吗?什么是中国女性独有的故事?

顾适给出的答案,基于她自己的生活体验。作为在大城市生活的“80后”独生女、职业女性,她看到的是中国庞大的独生女群体。她看到的是一群被当作“一家之主”培养的女性,她们的成长过程普遍平等独立,进入职场后,也是一群习惯了遇到问题直接解决问题的人。过去女性叙事中已经有许多揭示父权制不公,表现女性受压迫的内容,在顾适看来,这些仍然是从抨击某个对立面的立场出发。她想做的是不带成见的重构:我们能不能写一种不从对抗出发的故事,直接讲一群想到什么就去做什么、不需要向别人解释什么的女性?

你可以在顾适的故事里看到一系列这样“没有多余念头”的女性。她们看起来有点“理想化”很多重大的决定只需要跟自己商量,没有犹豫,也不提阻力。《嵌合体》里的女科学家,在怀孕时感到难以自制的母性,又恐惧这种没来由的激烈情感,刚生下孩子就头也不回地离开家庭。《2181》里的董璐,只在第一次要动身去国外做科研的时候,提到一句与丈夫商量过,后面她独自守候冬眠的女儿,只字未提丈夫的去向。《择城》里的涂山娇,独自养大了两个从洪水里救下来的女孩,脑子里压根没出现过要找个伴儿的想法。顾适用“涂山娇”做一个典型的例子,“既然大禹三过家门而不入,那么涂山娇当然要靠自己在灾难时代生活,抚养小孩。她并不是要和谁对抗,只是解决问题。这样的女性角色我在过去的科幻作品里很少看见的”。

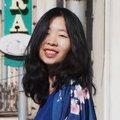

科幻文学研究者王侃瑜,也是一位用中英文双语写作的科幻作家,她博士论文研究的课题正是中国女性科幻作家集体涌现的现象。王侃瑜去世界各地参加科幻文学的评奖和研讨活动,观察到国际科幻圈女性的影响力确实越来越高。不过,她偶尔会感到困惑,“我们当然很高兴看到女性写作越来越好,但在读故事的时候特意关注作者的性别,这对创作来说到底是好事还是坏事呢?这可能是一把双刃剑”。

几年前,王侃瑜参与编辑过一本中国女性幻想作品合集《春天来临的方式》,一共收录了15位作者的17篇小说,其中包括顾适的《得玉》。这本书是同时在中美两国出版的,在编辑过程中,她发现中美双方对故事选择的标准有所不同。最初,中方编辑提交的大多是与性别议题相关的篇目,但有些性别议题在美方看来已经显得陈旧。最终,选出的还是更具中国元素的作品。

王侃瑜说:“关注度上来是一件好事,能让更多原来不被看见的作者被看见。另一方面,他们会说你是好的女性科幻或者中国科幻,而不是说这是一篇‘好的小说’。但被看见不是我们的最终目的,在更长远的未来里,我们能够在去掉性别标签或者文化标签之后,作为一个故事平等地被欣赏,那才真正说明大家是平起平坐了。”

去年,顾适也开始参与一本新的中国女性科幻合集的编选,选择了一批2019年到2024年间的作品,将与它同期出版的,是一本美国女性科幻合集,选取20世纪80年代到新世纪初发表的女性科幻作品。负责这两本书的编辑私下告诉她,从文本品质来看,中文版合集的作品没有英文版成熟。顾适要来英文版目录,厄休拉·勒古恩、乔安娜·拉斯、小詹姆斯·提普垂……她坦诚地说:“现在,我们确实做不到和这些大师比肩,但再给我们20年,中国也会有自己的女性科幻大师。”

文章作者

肖楚舟

发表文章0篇 获得0个推荐 粉丝145人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里