除了打游戏,孩子对任何事情都提不起兴趣,问题出在哪里?

作者:三联生活周刊(微信公号)

04-27·阅读时长10分钟

编者按

不久前,我们收到一位读者来信,信是写给《少年新知》游戏专栏作者叶壮的,写信人是一位母亲,她说自己有一个12岁的男孩,上六年级,热衷于玩游戏《第五人格》。她在信中提到孩子玩手机玩游戏的状态不大对劲,自己也曾与孩子就手机使用时间约法三章,但最终形同虚设,“他现在只有在玩儿游戏的时候能看到鲜活、开心的样子,其他大部分时间总是无精打采的,不是躺着,就是听故事,不会主动找事情做。”

这位母亲的烦恼和忧虑在今天的时代很有代表性。所以,我们特地邀请叶壮老师在这里给予一份公开回复。

您好,感谢您的来信。

在我看来,您所提的三个问题里,第三个问题最重要,同时也最棘手——“他现在除了打游戏,对别的事情都不感兴趣。我支持他打游戏,也是想通过这件事走近他,引导他开拓其他的兴趣爱好。我要怎么做能够达到这个目的呢?”

事实上,在我接触过的孩子中,最让我感到担忧的,并不是那些“特别爱打游戏”的孩子,反而是那些只对某个游戏无比投入、无法自拔;会因为这单独一款游戏撒谎、毁约、放弃必需的睡眠时间;甚至于生活中的其他任何事物,甚至其他更优秀的游戏都压根不碰的孩子。

我认为您现在首先要做的,是大概定性孩子与电子游戏之间的关系风险,究竟大到了什么地步。作为专业人士,我极慎用“成瘾”这样的临床判断,但有一些征兆,还是可以辅助您快速判断自己所面对的情况究竟有多么棘手。

Pixabay

我最常用的工具来自于儿童心理学家道格拉斯·简特尔,他是一位研究电子游戏成瘾的心理学者,提供一套相对简化有效的评估标准:

你的孩子是否——

在花了多长时间玩游戏这件事上说谎。

为了获得兴奋感,花费越来越多的时间和金钱。

玩的时间减少时,会烦躁或不安。

通过游戏来逃避其他问题。

为了能玩游戏,不再做日常工作,也不完成作业。

偷游戏,或者偷钱买游戏。

因为有很多孩子玩的是采用充值机制的手机游戏或网络游戏,所以我个人认为最后一条还该加上一种情况,便是“挪用金钱给游戏充值。”

如果孩子越多、越频繁地踩中了上面这些选项,家长就越应该提高警惕了。不过这里的“提高警惕”,并不是说孩子在哪个方向表现不好,你就要进一步严格管控——这些评价表现出来的是结果,你需要做工作的地方应该是源头,完全可能另有战场。

《欢乐家长群》剧照

请容许我稍微解释一下,孩子打游戏的事儿为什么很多时候恰恰是一件需要“头疼医脚”的事儿。

如果家长对“游戏成瘾”的认识可以用公式来表达的话,第一种可能的公式就是:

游戏=成瘾

高喊着希望国家把电子游戏产业彻底封杀的人,往往就有着这种观点——电子游戏就是海洛因,谁让自家孩子打游戏,谁就是把孩子往火坑里推。这种观点曾经比较流行,但现在的影响力已经大为缩减了。

更多人认可的公式是:

游戏+孩子=成瘾

此时的公式增加了一个变量,游戏本身没毛病,孩子也没毛病,但这俩事物一碰到,就好比钠金属泼了水,肯定要出事。所以家长要充当孩子跟游戏之间的隔离带、防火墙,就算二者要接触,也要严管严控。

但我认为正确的公式很可能是下面这个:

(孩子+游戏)/环境=成瘾程度

同一个游戏,孩子甲玩着就当休闲,孩子乙却沉迷其中无法自拔,为什么?因为有个很重要的变量参与了进来,那就是孩子自己身处的环境,那个多变、复杂、不足为外人道的生活现实环境。

所以回到您的第三个问题,“孩子对游戏之外的事情都不感兴趣”,这个问题看似高度聚焦于游戏,但我认为真正的解法很可能在游戏之外——您的孩子如此离不开游戏,是因为游戏提供了什么在现实生活中他无法轻易获取的资源呢?

在我接触过的家庭中,这个问题的答案千千万万。有的孩子因为爸爸妈妈产下了弟弟妹妹,所以一个劲儿玩游戏来倒逼父母来在自己身上花费资源与精力,因为在他们看来,批评我也好过不理我;有的孩子本就是留守儿童,上了岁数的祖辈根本无法在这个互联网时代做出“与电子产品和谐相处”的优质表率;有的孩子被“直升机父母”长期压制,所以游戏成了他们仅有的松口气的机会;还有的孩子在学校里没有伙伴,只有在虚拟的社交环境中才能获得自我价值……同一个孩子,换一个成长与生活的空间,可能就不会被扣上“游戏成瘾”的帽子。

可惜的,是人生没有重启键。

那,您家孩子呢?

《熊爸熊孩子》剧照

再来谈您的第二个问题:跟他一起玩游戏的孩子都是他的同班同学,他重承诺,也很在乎同学,所以玩游戏总是随叫随到。一来担心会影响学习,二来怕他以后遇人不淑,被自己的“承诺”绑架。

根据您的描述,这个孩子应该是个在现实生活中不缺“哥们儿”的孩子,这样的孩子往往招同龄人喜欢,游戏打得不错,所以肯定还挺聪明。他甚至很可能还是个对未来有所规划,志存高远的孩子。但是从你的表述中也不难听出来,家里的规则落实不容易到位,亲子之间也有过因打游戏争执翻脸的时候。

所以请允许我私自揣测一下,这个我没有见过的六年级小男孩大概是这样的:他“双商都高”,不少知识与技能只要稍微下下功夫,就能学个七七八八,同时也挺会说话,所以还蛮招人喜欢。但这孩子就是自制力上差点意思,时不时就要整一出“三天打鱼两天晒网”,而作为孩子妈妈的你,很有可能从孩子幼儿园至今,已经不止一次地听过不同的老师反馈——“这孩子挺聪明,要是再努力点/刻苦点/勤奋点/自律点——那就更好啦!”而这样的评价也给你带来了些许焦虑,毕竟孩子在能力与硬件上肯定能做到比现在更好,可就是他自己差了这一口气儿,怎能不让家长觉得惋惜呢?

《家有儿女》剧照

这样的一个孩子,究竟在游戏中获得了什么他在现实生活中无法获得的东西呢?这其实是摆在你面前的最大问题。一旦这个问题解决了,您在来信中的前两个问题便能迎刃而解。

一般这个时候,我都会面对家长错愕的表情:我们家里要啥给啥,已经提供了大量的资源,而且家庭氛围也很民主,我们跟孩子也是有话好好说——他能有什么原因?甚至说,他凭什么?我总不能啥也不管,任由他野蛮生长吧?我这不都是为了他好吗?

我一万个理解,没哪个家长会憋着劲儿要害自己家孩子。但家长纵有千般好意,好意究竟有没有成为负担,也得听听承受好意的那个人的意见,不是吗?

也许你天天开着豪车去接孩子,但孩子就想有个自己跟同伴骑自行车欢声笑语一路回家的机会;也许你每天晚上逼着孩子睡前喝奶好长个,但孩子就是觉得胀肚子睡觉难受,又不好意思拂了家长好意;也许你给孩子的生日礼物是个又贵又高级的编程机器人,但孩子其实求而不得他心仪已久的游戏机。所以,我建议你去问问孩子:“这款游戏究竟给你带来了什么你在别的地方无法获得的东西?”当然,我的意思不是让你原封不动地问出上面这句话,而是希望你就这个问题与他好好聊一聊。

《陪读妈妈》剧照

考虑到你家是个12岁的儿子,正儿八经开启家庭会议不一定能收获什么好的反馈,所以我建议你可以在“不必正视对方目光”的情况下轻松地探讨这个问题,比如驾车的时候,刚好有四五十分钟车程,而孩子也坐在后排;比如一起春游准备食材的时候,能一边串着羊肉串,一边聊一聊;比如在百无聊赖地等待电影开场的时候,可以在电影院就着爆米花谈一谈。

如果一次没聊透,那就聊两次。同时,还有三点需要注意:

第一,不要疏漏任何蛛丝马迹的信息。如果孩子反复提及某个同学,那这个同学可能很重要(为什么这个人对于我的孩子如此重要?)。如果孩子总讲自己在游戏里力挽狂澜的操作,那说明游戏给他提供了巨大的价值感(也许他在现实生活中并没有机会获得这么多价值感?)。如果孩子表示电竞是自己的职业梦想,他准备初中就辍学参加国家队,那说明他开始站在职业生涯规划的角度上开始认知游戏了(也许他需要对电竞这一领域职业发展有更全面的了解?)。

第二,不要对任何来自孩子的反馈做“爹味评价”。比如“你还小,你不懂你现在玩太多游戏会耽误你以后多少。”“你以为电竞选手那么好当的?你现在连单词都背不会,你还能当国手?”“游戏玩得好有啥出息,能换大米饭吗?”这样的评价没有任何教育意义,只会让孩子对你锁闭心门。

第三,如果你最近因为电子游戏的事儿与孩子的关系有点儿僵,那还可以邀请别人助拳帮你跟孩子聊聊。从我的经验来说,孩子已经成年的表哥堂哥,家里比较年轻的长辈,或者你办公室那个跟你家孩子特别能聊得来的小同事,其实都是不错的选择。

《孩奴》剧照

如果一切顺利的话,两三次主题讨论就能让家长摸清问题究竟出在了哪里。

所谓打得一拳开,免得百拳来。抓住了核心矛盾,别的都是小事。难的是,孩子提出的那个问题,你真的能解决吗?很多家庭在孩子打游戏这件事儿上反复,也是因为就算掐到了蛇的七寸,但没有坚持下去的手劲。

如果是因为日常疏于陪伴,那你能够大幅减少加班与应酬吗?如果是因为家庭关系不睦,那你真的能够保持良好的夫妻关系吗?如果是因为孩子在学校里面没有优质的人际关系,那你愿意一跺脚给孩子办转校吗?如果是因为家长的焦虑感倒逼孩子拿电子游戏当安全空间,你当真能放下本不必要的那些养育焦虑,不被周围人与时代裹挟吗?

坦诚说,挺难。有不少家庭,就算我帮他们定位了症结,也没法真正击垮矛盾内核的病灶,也许在多方工作之下,孩子的确从电子游戏的问题中爬了出来,却也紧接着掉进了其他的问题之中。

Pixabay

但这不是我们不去帮孩子的理由,只是很多时候,家长修正自我,才能真正帮到子女。对很多孩子而言,电子游戏已经深深嵌入了他们的生活。如果我们把家庭视作系统,家人都是系统中的重要部件,那孩子这个部件当然会跟其他部件紧紧关联。倘若这个部件要发生巨大的改变,又怎能不影响到其他部件发生相应的改变呢?毕竟唯有如此,部件间的耦合才能持续,系统才能继续运转。

您愿意正视问题,为解决问题寻找资源,甚至写了封信发到我这里,本身就是魄力和决心的表现。只是咱不能光对孩子有决心,还要对自己有决心。

希望能帮到您!

叶壮

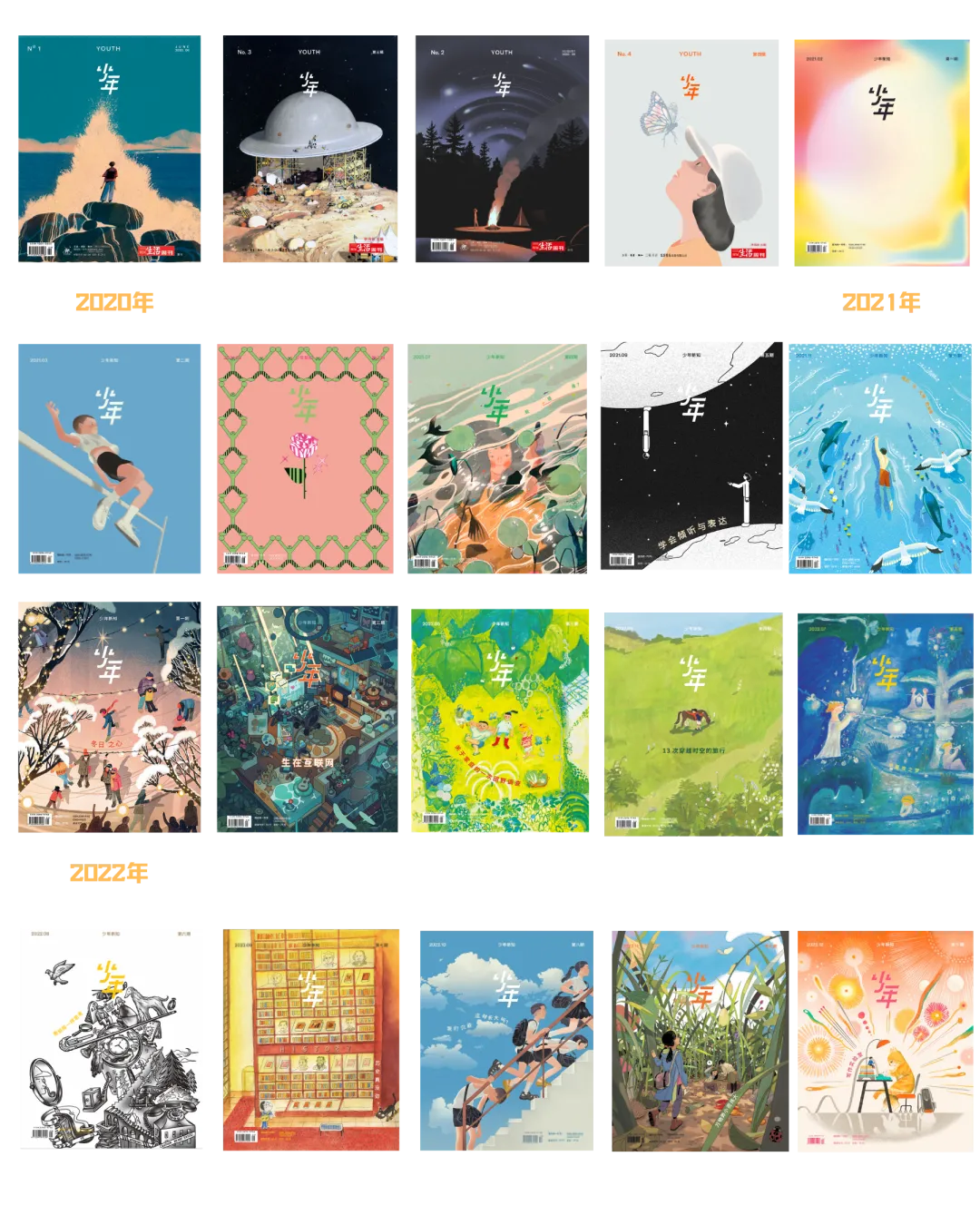

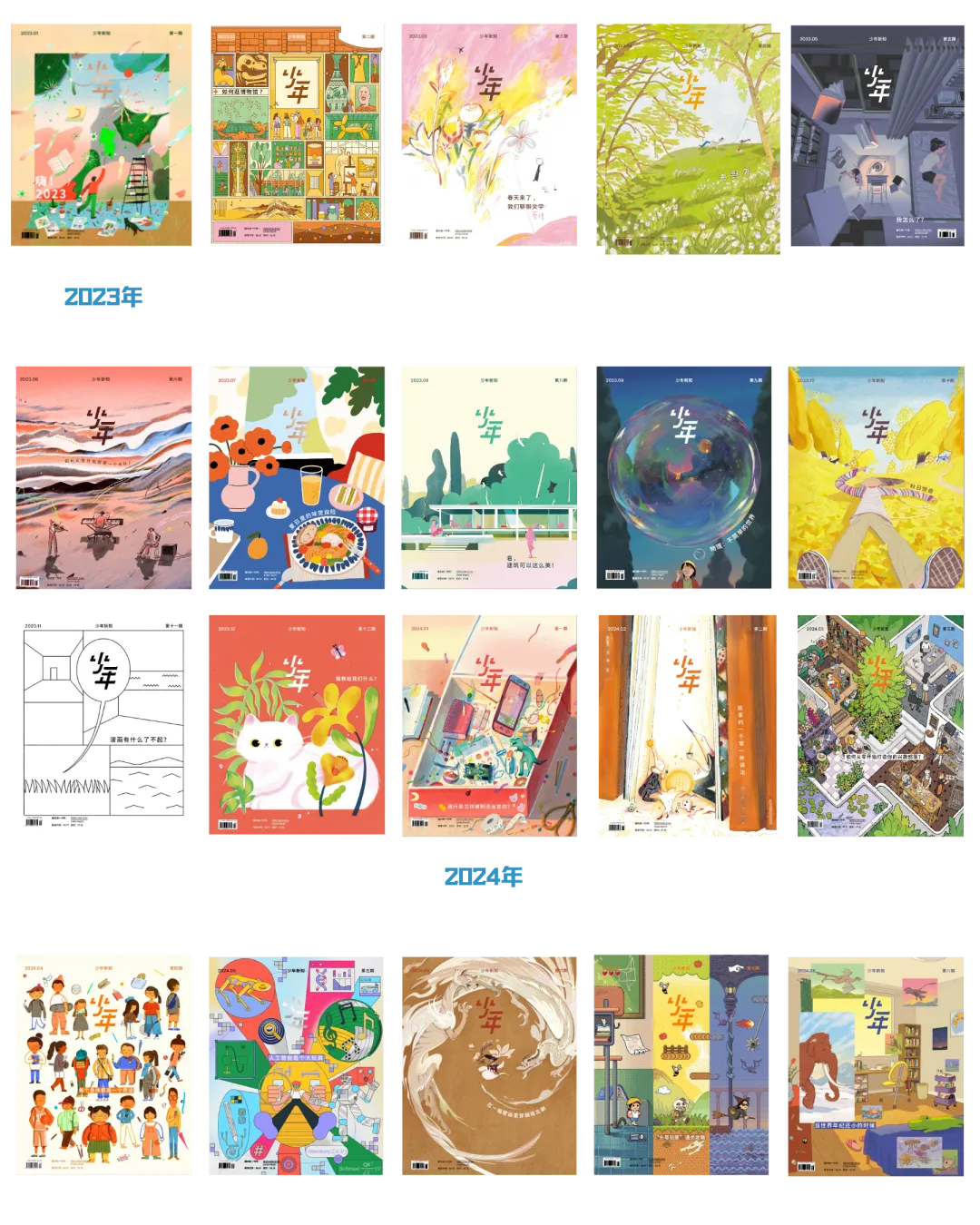

点击图片,一键下单

点击图片,一键下单

《少年新知》订阅

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5972人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里