拉美“文学爆炸”一代的谢幕

作者:艾江涛

04-28·阅读时长14分钟

略萨的阅读门槛

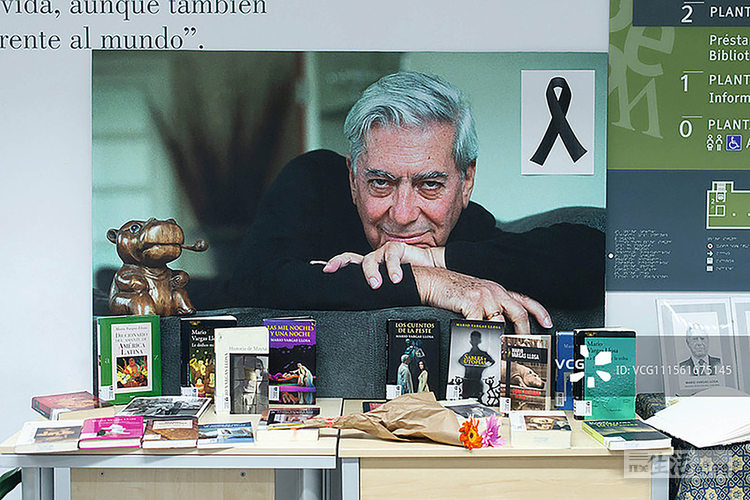

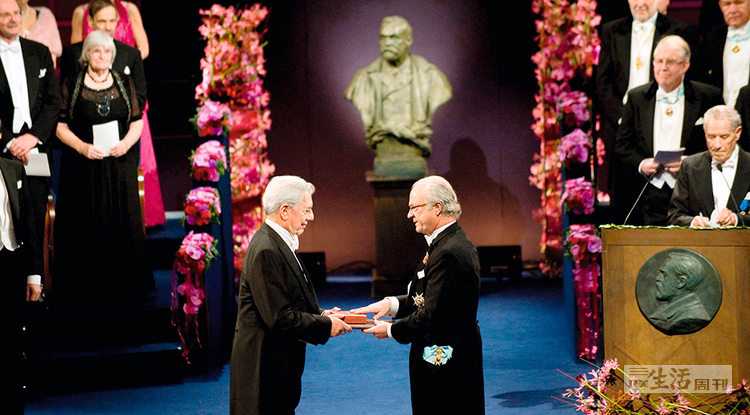

当地时间4月13日,89岁的西语作家马里奥·巴尔加斯·略萨在秘鲁利马逝世,标志着在上世纪六七十年代曾席卷世界文坛的拉美“文学爆炸”一代集体谢幕。

略萨去世后,作家叶兆言在2011年6月写作的一篇文章《关于略萨的话题》又被翻了出来。2010年,略萨因其“对权力结构进行了细致的描绘,对个人的抵抗、反抗和失败给予了犀利的叙述”,荣获诺贝尔文学奖。次年6月,略萨曾进行为期九天的“中国行”。在上海的第一站,他做了题为《一个作家的证词》的演讲,朗读了代表作《酒吧长谈》的片段,还与作家叶兆言、孙甘露等展开对话。在那篇写于对话结束不久的文章里,叶兆言写道:“必须承认,拉美‘文学爆炸’的一代作家,是我们学习的榜样,是我们效仿的楷模,是我们精神上的同志。我们的目标很明确,既想继承世界文学最精彩的那些部分,同时也希望像拉美的前辈一样,打破既定的文学秩序,在世界文学的格局里,顽强地发出自己的声音。拉美的‘文学爆炸’,影响了世界。我们是被影响的一部分,我们是被炸,心甘情愿地被狂轰滥炸,因为这个,我们应该表示感激之情。”

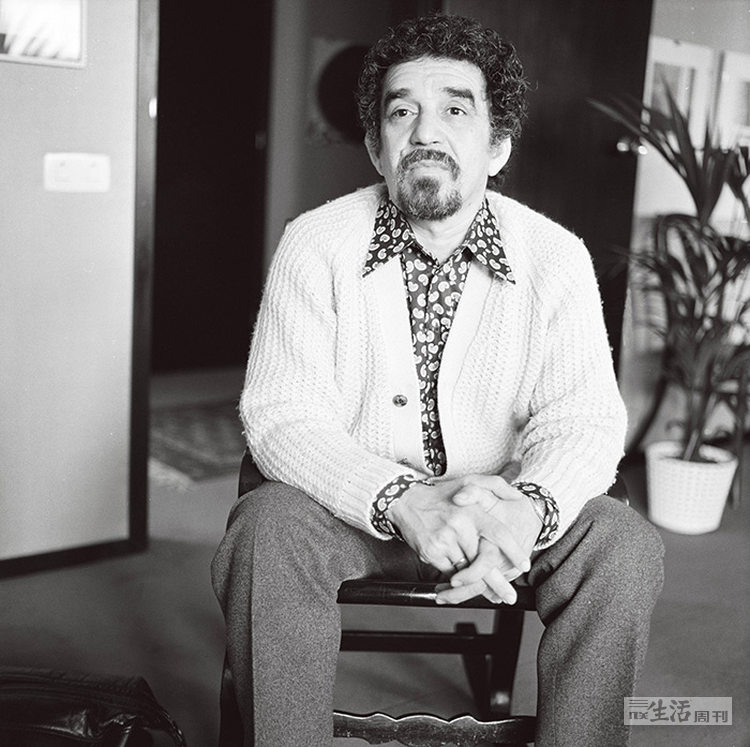

回到1980年代的国内语境,叶兆言所说的“狂轰滥炸”并不为过。1982年加西亚·马尔克斯获诺贝尔文学奖后,“Boom”一词迅速成为中国文学界关注的焦点,“文学爆炸”的译名也逐渐固定下来。1980年代的拉美文学热,正是以对“文学爆炸”的高度关注为起点和中心的。据华南师范大学文学院教授滕威统计,从1979年到1989年上半年,国内共出版了40余部“文学爆炸”名家的长篇小说或小说集;报刊发表了100多篇六七十年代创作的中短篇小说,刊载了200多篇评介“文学爆炸”的文章和报道。这其中,当然包括略萨的《城市与狗》《绿房子》《世界末日之战》《胡莉亚姨妈与作家》《潘达雷昂上尉与劳军女郎》《狂人玛伊塔》等作品,也就是说,除了稍晚译出的《酒吧长谈》(1993),略萨当时已写出的重要作品几乎都被引入了中国。

1980年代的拉美文学热,指向国门初开时国内作家们希望与世界接轨的热情与期望,同为第三世界国家的拉美作家走出的道路更富刺激与启发。这种心态,正如当时一位评论者所说:“我们这位同村的张老三是怎么成为万元户的?”然而,对略萨来说,他在中国的影响似乎更多体现在包括先锋小说家在内的精英读者圈里,始终不曾达到马尔克斯与博尔赫斯这两位西语文学大家所产生的影响广度。

西安外国语大学西班牙语系副教授侯健,2011年就在略萨上海演讲的现场。这位被读者戏称为“略萨中国区粉头”的重要译者,当时还是刚读研一的学生。他告诉我,印象最深的是,2010年略萨获得诺奖时一位读者在这条新闻下的评论:“今年诺奖又颁给了一个无名小卒。”

经历过轰轰烈烈的拉美文学热,为何多数中国读者眼中略萨仍是冷门作家?滕威还记得,她最初读到略萨作品时的印象。1999年,滕威刚到北大外国语学院读研,在赵德明老师的“20世纪拉美小说”课堂上第一次知道略萨。赵德明是最早将略萨引入中国的译者。“赵老师当时刚翻完略萨那本《情爱笔记》,所以我读的第一本略萨作品就是这本《情爱笔记》。结果读了以后,用今天的话说就是‘三观碎了一地’。当时20多岁的我,简直不能理解这个小说,各种病态的性描写,如父亲与儿子之间的‘雄竞’,担心丧失权威,通过让儿子不能接触到性,来压抑他的成长。因为当时我们对略萨的接触是这部作品,不是他1960年代年轻时的三部曲《城市与狗》《绿房子》和《酒吧长谈》,所以一接触,就把他排斥在我心目中的经典作家之外。”滕威说。

这种印象,一直伴随了滕威很长时间。直到她开始深入研究马尔克斯和拉美“文学爆炸”,发现略萨始终是无法绕开的存在,才开始认真阅读略萨年轻时的三部曲。读完《酒吧长谈》后,滕威对略萨的作品有了完全的改观:“我老说一句话,不能因为自己不喜欢他的政治立场,而昧着良心说他不是好作家。略萨在1960年代的那三部小说称得上拉美现代小说的巅峰之作,将它们与‘文学爆炸’的其他三巨头——科塔萨尔、富恩特斯和马尔克斯的作品放在一起,完全势均力敌。”

这些评价,由一位向来自嘲为“略萨黑”的研究者说出,显得更为公允。然而客观来说,与马尔克斯相比,略萨的阅读门槛相对要高。这一点,略萨本人有着清醒的认识,即使他在1976年与马尔克斯决裂之后,也不得不承认,没有人能像马尔克斯那样,能够写一部长篇小说,同时让普通读者和专业作家都喜欢。在略萨的好友、西班牙作家J.J.阿玛斯·马塞洛写作的传记《写作之癖:巴尔加斯·略萨的人生与创作》中,略萨多次谈道:“加西亚·马尔克斯身上有一个最令我着迷的特点:他可以把任何事情都绘声绘色地描述出来。”

与“文学爆炸”一代作家一样,略萨的写作受到青年时代所阅读的欧美现代小说家的影响,其中就包括巴尔扎克、雨果、福楼拜、福克纳、海明威等人。只是,与博尔赫斯、马尔克斯不同,略萨试图用从福楼拜、福克纳那儿习得的套盒结构、交叉叙述等现代小说技巧,来容纳他所追求的那种像巴尔扎克、雨果一样,试图反映整个秘鲁乃至拉美社会问题的全景小说。这一点,从他对第一部长篇小说《城市与狗》所取材的莱昂西奥·普拉多军校的观察就可看出:“莱昂西奥·普拉多是这样一种少有的单位——也许是唯一的——用缩小的方式复制了秘鲁种族和地区的差别。那里有来自原始森林和深山的孩子,有来自各个省区的孩子,有各个种族、各种经济阶层的孩子。”

略萨在《给青年小说家的信》中全方位地讲述了他称之为“中国套盒”“隐藏的材料”“连通管”等一系列小说叙述的技巧,这些技巧既是上世纪八九十年代中国先锋小说家学习的对象,也成为挑战读者阅读信心的某种障碍。略萨以福楼拜在《包法利夫人》中的方法,讲述可以简称为不同时空的交叉叙述的“连通管”:“发生在不同时间、空间和现实层面的两个或者更多的故事情节,按照叙述者的决定统一在一个叙事整体中,目的是让这样的交叉或者混合限制着不同情节的发展,给每个情节不断补充意义、气氛、象征性等等,从而会与分开叙述的方式大不相同。”

只不过,略萨明显要走得更远,阅读《绿房子》或《酒吧长谈》这样的作品时,读者不免要像略萨当初阅读福克纳的作品一样,拿出笔和纸,边读边做记录才行。这种感觉,正如滕威所说:“同一时间的两段对话,只是空间有物理区隔,比如一个在屋里,一个在屋外,这是福楼拜在《包法利夫人》中做到的。但略萨把这种东西发挥到极致,一页小说中同时出现三段、五段甚至十几段对话,这些对话来自完全不同的时空。说老实话,这种东西就算是作家,也没有谁能学,密度太大了。”

短暂的拉美“文学爆炸”

关于拉美“文学爆炸”的起点,一些学者会从1958年墨西哥小说家卡洛斯·富恩特斯发表《最明净的地区》算起,一些人则谈到1962年在智利康塞普西翁大学召开的拉丁美洲知识分子代表大会。从内涵来说,正如何塞·多诺索在《文学“爆炸”亲历记》中所说,“文学爆炸”描述的是拉美1960年代小说曾经历的那个高潮时期:“位于同一大洲的二十一个共和国……在不几年的时间里一些成熟很早或相对而言成熟得较早的作家写出了优秀的初期作品……而差不多是同时,年龄稍大的有影响的作家达到顶峰的作品也出现了。”

这些作品包括略萨的《城市与狗》(1963)、《绿房子》(1965)、《酒吧长谈》(1969),卡洛斯·富恩特斯的《阿尔特米奥·克罗斯之死》(1962)、胡里奥·科塔萨尔的《跳房子》(1963)和加西亚·马尔克斯的《百年孤独》(1967)。“四大天王”之外,这份名单有时还会加上卡洛斯·奥内蒂、埃内斯托·萨瓦托、莱萨马·利马、罗亚·巴斯托斯,甚至向上追溯老一代的博尔赫斯、卡彭铁尔和鲁尔福的一些作品。

为何是在1960年代,拉美会爆发式地出现这样一批经典的西语小说作品?欧美出版机构、文学代理人的推波助澜当然功不可没。滕威将富恩特斯视为“文学爆炸”的领路人,后者是第一个通过自己在全球的文学代理人来控制自己作品的翻译与出版、第一个被美国评论家视为一流小说家、第一个与欧美大作家建立牢固私人友谊的拉美作家。在富恩特斯之后,马尔克斯、略萨、卡塔萨尔、多诺索等拉美小说家才开始有意识地加入国际文学出版市场,寻找文学代理人,参加国际文学奖,开始频繁地国际旅行。

然而,将这些拉美作家真正团结在一起的,是1959年古巴革命战争的胜利。2021年,侯健翻译出版了西语学者所著的《从马尔克斯到略萨:回溯“文学爆炸”》。他告诉我:“这本书就围绕着这条线:古巴革命战争的影响是什么?就是让这些本来各自为战的拉美各国的知识分子,团结了起来,唤醒了他们的这种拉丁美洲意识,让他们觉得自己不光是某个国家的作家,也是一个拉美作家。”

回顾自己的文学创作时,略萨谈到在上世纪四五十年代,在他成长时期的秘鲁,文学从不被视为一项值得投入的事业。得知自己写诗,父亲很为他的前途担忧,同时也为他是否缺少“男子气”而担心,为此将14岁的略萨送到莱昂西奥·普拉多军校住校学习两年。可是一旦进入文学,包括略萨在内的一代拉美作家却无法不关注拉丁美洲在古老文化、殖民历史、民主独裁之间不断摇摆的社会现实,他们希望通过文学,来关注甚至改变现实,这一点在略萨身上尤为明显。

1953年,略萨没有像当时如他那样出身体面家庭的子弟一样考取天主教大学,而是考入不信神、有着不妥协传统的圣马可大学。在大学里,他一面加入共产党小组,学习马克思主义,印刷反政府传单,一面大量阅读乔伊斯、海明威、普鲁斯特、博尔赫斯、福克纳等现代小说家的作品。萨特对他的影响是巨大的,大学时期略萨甚至有“小萨特”的称号。多年之后,在《一个作家的证词》演讲中,略萨说道:“他说,文学应该具有社会责任,不应该脱离社会,不应该脱离社会和政治的关切,文学应该是一种行动的方式。……对于当时我这样一个年轻的南美人,他的思想是非常振奋人心的,首先让我们感觉到文学并不是没有意义的活动……我们应该以一种批判的眼光去看待这个社会和现实,去进行创作,因为文学是一种行动的方式,我认为我写的最早的作品,尤其是一些小说,受萨特思想的影响非常深刻,打下了非常深的烙印。”

对略萨一代的拉美作家来说,古巴革命战争为何如此吸引人?侯健谈起他翻译的略萨2019年写作的一部小说《艰辛时刻》,这是一部讲述上世纪50年代中美洲小国危地马拉土地改革的作品,“如果说《酒吧长谈》写的是秘鲁什么时候倒霉的话题,《艰辛时刻》写的则是拉丁美洲是什么时候倒霉的。这个东西为什么重要?略萨说危地马拉土地改革的时候,他们这群人大概20岁左右,拉美各国的年轻人都盯着危地马拉,他们想看这种和平的改革能否在他们的国家成功,后来大家发现不行。到1959年,大家又开始觉得打游击战军事革命的方式能够让各自的国家走上正常发展道路,所以很多拉美的有志青年,都关注支持古巴革命战争。”

在那段团结而美好的拉美时刻,“文学爆炸”的几位小说家,甚至约定一起创作一部未曾实现的与拉丁美洲独裁政权相关的小说,在这部小说中,他们计划各自根据自己国家遭受独裁者统治的历史撰写一个章节的内容。

然而,历史的吊诡在于,略萨与马尔克斯这对文学挚友的决裂,乃至拉美“文学爆炸”的结束,都与他们对古巴革命战争的不同态度有着密切关系。

略萨与马尔克斯相识于1967年,两人后来还在西班牙巴塞罗那做了四年邻居,一起度过许多美好时光,略萨在马德里康普顿斯大学的博士论文《弑神者的历史》,研究的正是马尔克斯的小说。1974年7月,略萨一家从巴塞罗那搬回利马时,马尔克斯和一些作家朋友还欢送了略萨。

谁也没有想到,1976年2月12日,在拉美文艺界人士汇聚在墨西哥国家美术宫出席一场电影首映式时,略萨面对上前打招呼的马尔克斯,在众目睽睽之下,一记重拳将后者击倒在地,然后扬长而去。两天后,马尔克斯特意让摄影师拍下了自己左眼眶青肿的照片。这一著名事件爆发后,当事双方都对此闭口不谈。

然而,在两人长达九年的友谊里,裂隙似乎早已埋下。两人性格存在巨大差异:与略萨的严肃自律相比,马尔克斯更像典型的南美人,随意,爱开玩笑。马塞洛曾谈到在略萨家中的一次聚会,马尔克斯穿着一身写作时的工装出现,给新认识的作家朋友签名之后去看电影。当马塞洛故意问他“穿成这样?”时,马尔克斯回答:“当然了,去吓唬吓唬那些资产阶级分子。”一旁的略萨明显有些不悦。

1971年,古巴诗人帕迪亚因诗集《游戏之外》被古巴政府逮捕入狱,这一事件成为撕裂两人关系的重要原因。愤怒的略萨,起草了拉美知识分子致古巴政府的公开信,串联许多作家签名,当时马尔克斯没有签名。

回顾这段历史,滕威说:“马尔克斯曾说,‘如果我有什么意识形态的话,唯一的立场就是拉丁美洲主义’。为了这个信仰,他走上了一条单行道,绝不说任何对拉美左翼不好的话。他后来说,‘我批评古巴的方法是在卡斯特罗耳边说,而不是在全世界媒体面前说。略萨则走向另外一条道路,转向绝对的自由,既包括个人的绝对自由,还包括所谓的自由市场。到现在为止,我依然认为对待帕迪亚事件,有更成熟更有策略的处理方式’。略萨后来挥向马尔克斯的那一拳,把所有的不甘、不服气,做错事不允许别人说破的别扭和任性,全抒发出来了。”

无论怎样,1971年开始,拉美“文学爆炸”近10年的灿烂火焰渐渐熄灭。略萨移居欧美之后的作品,在一些批评者看来,转向中产阶级美学,不再具有早年作品的强烈批判性。

最高的自由,以写作为志业

侯健告诉我,当他得知略萨去世时,正在课堂上给学生们讲略萨研究福楼拜的那本专著《永恒的纵欲》。如果说福克纳带给略萨的更多还是叙述技巧,那么福楼拜对略萨的影响,则更为深入。“略萨1959年到巴黎的第一天,就跑到书店买了本《包法利夫人》,用一晚上时间读完这本书。读完之后,他确定了两件事情:一件事情就是找到自己的作家模板,希望成为福楼拜那样的现实主义作家;另一件事很有意思,他说‘我至死都会爱着包法利夫人’。我觉得包法利夫人恰好体现了略萨的文学观——文学可以影响我们的现实生活,我们对现实生活的不满,可以通过虚构的世界去补全。我们往往批评艾玛不道德的行为,而他更认为包法利夫人就像一个女版的堂·吉诃德,展现了一种文学的力量。”侯健说。

在传记中,马塞洛饶有兴致地谈起略萨那继承自福楼拜的信条——“文学之内,万事皆可;文学之外,一切皆休”——所形成的严格自律的写作之癖。朋友的到访丝毫不会扰乱他的写作计划,“他严格遵守工作时间的安排,尽管我们这些其他人从来不尊重他的时间表。换句话说,他依然在屋顶平台的房间写作,直到下午2点他才现身,4点半的时候又回去写作了。‘晚上8点之前我都不在,你们可以留在这儿,不过我得去干活了。’每次搞文学的时间一到,他就会这样对我们说,那条严酷的绦虫高喊着‘受刑时间到’”。据说有一次,略萨因为耽于写作冷落了一位到访的女性朋友,后者一怒之下摔门而去。

绦虫,是略萨经常用来说明文学与作家关系的一个譬喻。据说19世纪某些贵妇人因为害怕腰身变粗,就吞吃一条绦虫,略萨赞颂这些为美牺牲的“烈士”,也将文学视为一种自由选择的奴隶制的献身。这种态度仍然来自福楼拜,在《给青年小说家的信》中,略萨引用福楼拜的一段话:“写作是一种生活方式。换句话说,谁把这个美好而耗费精力的才能掌握到手,他就不是为了生活写作,而是为了写作而生活。”

如果理解了这一点,或许我们就会觉得略萨在1990年参加秘鲁总统竞选的行为,更像是为了写作而追求的一段冒险。侯健发现,当他竞选过总统,真正从内部观察过政治之后,后期作品有了新的变化。“像他2000年创作的《公羊的节日》,开始从内部描写政治,与早期《酒吧长谈》那样从外部视角写政治,有些不一样。我觉得他很清楚的一点是什么呢?(就是)他内心最高的标准:自由,是不分左右的,他总在作品里既批评左翼也批评右翼。他在普林斯顿大学上课的内容被整理为《普林斯顿文学课》一书,在里面他提到作家最怕什么?(最怕)自我审查。如果有这种想法,就失去了自由。”

如果暂时搁置对略萨政治立场转变的评价,略萨对作为价值尺度的自由的坚持,还有他为此不断在各种场合抨击伤害自由的种种表现,无疑值得尊重。

“富恩特斯说他把哈耶克当成了新圣经,却忘了《城市与狗》里反抗的少年。”滕威会引用这句话,表示她对略萨在不同政治立场间横跳的不满。她告诉我,自己仍然喜欢年轻时候的略萨,“那个时候我觉得他无论从文学才华,还是从行动能力、组织能力、他的洞察力和表达,都简直无人能及”。

然而,略萨并非像他的批评者所说的那样,在“文学爆炸”结束后便转向中产阶级美学,完全成为国际文学市场上的名流。略萨仍有他的回归时刻,或者用他自己的话说,从来不是作家选择主题,而是主题选择作家,那些埋在心头反复出现的魔鬼一样的素材,终有一天要付诸创作。

在滕威看来,《公羊的节日》就是这样的回归时刻。她说:“他后来的两本小说《世界末日之战》(1981)和《公羊的节日》(2000),还延续着他年轻时关心的核心问题——制度性的黑暗与压迫,恶的碎片化结构。可他完全没有在形式上自我重复,始终逼迫自己进行叙事革新。他是那种高度自律、特别有自我要求的作家,我管他叫’卷王’。”

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得0个推荐 粉丝679人

《三联生活周刊》主任记者

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里