顶尖华人学者遭FBI调查:政治阴云下的美国高校

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长30分钟

今年3月,在美国印第安纳大学执教的计算机领域顶尖学者王晓峰(Xiaofeng Wang)家中突然遭到FBI的搜查,他随即被学校解聘。对在美国的华人学者来说,这个情节似曾相识:特朗普上一任期内执行的“中国行动”计划曾让不少华裔教授陷入被当作“间谍”调查、起诉的风暴,甚至一夕之间断送了毕生的学术道路。如今,特朗普第二任期已经过去了三个月,美国高校的学者与学生们,再次感受到笼罩在校园里的不确定性。

记者|冉佳宁

解雇

当地时间3月28日,上午8点半前,美国卡梅尔市(Carmel)伊利诺伊街旁的居民拍下了这样一幕。警察协助美国联邦调查局(FBI)在当地的一处住宅执行搜查令。探员用扩音器高喊:“FBI,出来!”随后一名女子拿着手机走出房门,一名探员从她手中拿走了手机,在车道对她进行了简短问询。之后探员们进屋进行搜查,拍照并收集证据。

FBI探员停留了大约四个小时,从房内搬走了几箱证据。当天,他们在伯明顿(Bloomington)的一处住宅也执行了“法院授权的执法行动”。在后续的媒体报道中,人们了解到,这两处住宅都属于同一对华裔夫妇,王晓峰和马念莉(音)(Nianli Ma)。

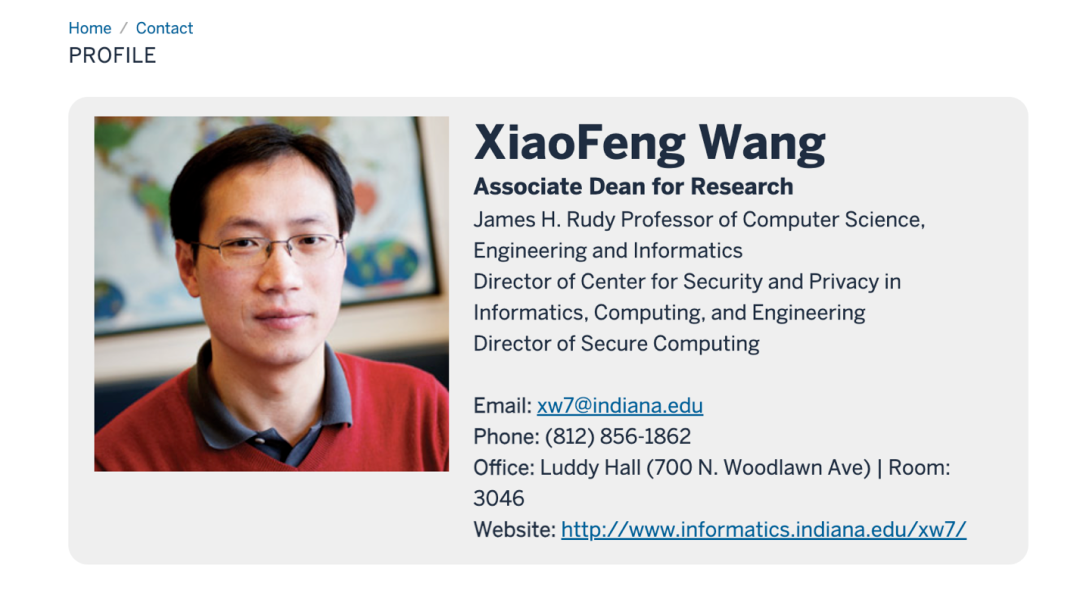

王晓峰的个人简历显示,他本科就读于南京航空航天大学,研究生就读于上海交通大学,2004年从卡内基梅隆大学取得博士学位后,就来到印第安纳大学担任助理教授,2015年升为教授,还曾经担任副院长。

王晓峰是系统安全与数据隐私研究领域的顶尖学者之一,曾经创立由美国国家科学基金会(NSF)资助的“可信分布式计算中心(CDCC)”,并担任其主任和首席研究员(PI)。这个中心汇集了包括杜克大学、宾夕法尼亚州立大学和耶鲁大学在内的多所美国高校的研究人员,其研究的核心是为云计算与边缘平台提供“数据使用中保护”的技术基础,这对于推动人工智能与数据科学的发展至关重要。

此外,王晓峰还是三大国际顶级学会电气电子工程师学会(IEEE)、国际计算机学会(ACM)及美国科学促进会(AAAS)会士(fellow),担任过美国计算机协会安全、审计与控制分会(ACM SIGSAC)主席。在印第安纳大学任职20年以来,他作为项目负责人主持的研究项目总金额接近2300万美元。妻子马念莉和他在同一所学校工作,担任图书馆系统分析员。

对于这场声势浩大的搜查,FBI只发表了简短的声明,没有透露任何细节和原因,联邦法院的公开记录也无法找到与王晓峰夫妇相关的信息。然而,就在搜查当天,王晓峰就收到了来自学校的解聘邮件,并被告知其今后将不再有资格受雇于印第安纳大学。而他的妻子也在几天前被学校解雇。

事发突然,就连王晓峰的同事都是从新闻上得知他被解聘的事。印第安纳大学计算机科学系主任叶玉珍在4月18日的一次新闻发布会上说,在去年12月,印第安纳大学的研究合规办公室曾要求王晓峰解释,他为什么没有写明一笔2018年到2019年来自中国的项目资金。“我和王晓峰这时才注意到这笔资金的问题,一个参与项目的中国研究人员在(我们)不知情的情况下,申请了这笔资金”。据叶玉珍说,王晓峰向学校解释了情况,并且提交了补充文件。“我们都认为这件事基本结束了,但显然现在大家都知道,这并没有结束”。王晓峰被解雇的两天后,叶玉珍才从新闻上得知了这个消息,“我很震惊,一度以为这是个谣言。我很难想象他们一家人正在经历什么”。

一切都在没有公开解释的情况下发生。校方发言人称,“根据FBI的指示,印第安纳大学不会对该调查做出任何公开回应”。

图源:印第安纳大学官网存档页面信息

美国大学教授协会(AAUP)布卢明顿分会主席、法学院荣休教授亚历克斯·坦福德(Alex Tanford)获得了王晓峰和校方之间的部分沟通记录,回顾了事件发生的前奏。

2月中旬,印第安纳大学研究合规办公室曾通知王晓峰,他们接到匿名举报,指控王晓峰错误标注了一项科研经费的主要负责人,且没有披露共同作者。但究竟涉及哪些研究,具体的指控内容还未公开。坦福德表示,这属于一种技术性违规,在学术界并不少见,“通常不属于严重的问题”。

3月,学校正式启动调查,对王晓峰采取“临时行政措施”,包括要求他带薪停职,禁止出入校园,同时王晓峰的办公室和电脑都被锁闭。此后不久就发生了FBI的突击搜查。

中国行动2.0?

被FBI搜查后,王晓峰一家人就在人们视野里消失了。4月2日,王晓峰的代理律师杰森·科弗特(Jason Covert)对媒体表示,这对夫妇目前安全,没有被捕,也尚未面临任何刑事指控。4月14日,马念莉在非营利组织亚裔美国学者论坛(Asian American Scholar Forum)举办的一个网络研讨会上首次公开发声,表示自己一家人成为美国政府“学术不端错判”的牺牲品,“我们一家人决定抗争,不只是为了自己,也是为了更广大的科研群体”。

目前已知的是,王晓峰一家正在通过法律途径维权。4月14日,王晓峰正在上大学的儿子王鲁可(音)(Luke Wang)在募捐网站go fund me注册,希望在父母失去工作的情况下,筹集漫长司法诉讼所需要的款项。他在募捐的页面上写道:“我出生在印第安纳州,在我的一生中,我一直以印第安纳州人为荣。我所了解的只有这个国家,我从小就坚信美国的司法体系……我们难以理解,我们做了什么,竟然被这个父母为之贡献了近30年的国家视为罪犯。”

本刊的邮件采访中,美国大学教授协会明确指出,印第安纳大学解雇王晓峰并不符合学校章程。王晓峰在印第安纳大学任职超过20年,其中15年担任终身教授。根据印第安纳大学1969年7月27日制定的章程,终身教职的解聘仅可基于三种情况:能力不足;极端的学校财务紧急状况;严重的个人或职业不当行为。前两种情况下,员工与相关行政人员需通过私下会议,尝试解决问题。如果没有达成解决方案,在解雇生效前一年,学校就需要以书面形式通知当事人。即使当事人被认定存在严重个人不当行为,也需要在不少于10天通知的情况下予以解聘。而且教职人员在收到解聘通知后,有权获得听证机会。

亚裔美国学者论坛在给印第安纳大学的公开信里指出,王晓峰夫妇被如此迅速地开除,存在先入为主的定罪,可能预示着美国司法部“中国行动”计划(China Initiative)的回潮,正在华裔美国人和有移民背景的科学家中制造新的恐慌。

“中国行动”计划是2018年11月特朗普在上一任期内推出的国家安全政策。美国司法部公布的文件称,这项行动是基于美方此前对于中国的评估提出的,白宫的多项调查认为,中国的经济政策对美国和全球的技术和知识产权造成了威胁。

“中国行动”计划由国家安全司(NSD)负责,其10项核心任务中,第二条是应对“非传统收集者”(non-traditional collector)的执法策略,专门指向实验室、大学和国防工业基地中的研究人员,防止其转移技术损害美国利益。

然而,这项计划真正抓到了多少“中国间谍”引起了大量质疑。美国司法部的官网上发布了“中国相关案例”,列举了2018年到2021年间包括孟晚舟案在内的50个案例,其中有10例以上与高校学者相关,他们被指控的罪名大多与王晓峰的遭遇相似,即他们没有披露与中国大学的关联,接受了中国方面的资助,被指控为电汇欺诈(wire fraud)。

2021年1月14日早上6点半,麻省理工学院(MIT)机械工程系主任陈刚正在家中煮咖啡,10多个FBI探员闯进他家,尽管那时候他知道自己正在被联邦政府调查,但他脑中闪出的第一个念头还是:“这太愚蠢了。”事情要追溯到2020年1月,陈刚从中国回美国时,在美国海关被扣留了电脑、手机,并被要求给出电子设备密码。陈刚拒绝提供密码并且要求和麻省理工学院联系沟通情况。学校介入调查的同时,也为他介绍了律师罗伯特·费舍尔(Robert Fisher)作为法律支持,费舍尔曾经担任过联邦助理检察官,是尼克松·皮博迪(Nixon Peabody)律师事务所的合伙人,有丰富的白领犯罪辩护经验。

起初费舍尔和政府、检察院沟通,没有发现陈刚的任何拨款申请存在问题,也没有和任何国家存在不应有的联系。就在陈刚被捕前的一个月,他还被检察机构告知,至少在六个月内,陈刚不会出现任何问题。值得注意的是,陈刚被捕时正是特朗普政府的最后一周,当时的马萨诸塞州区检察官安德鲁·莱林(Andrew Lelling)也将在几周后递交辞呈,莱林也是“中国行动”计划美国检察官工作组的五位成员之一。

陈刚被捕成为“中国行动”计划中最受关注的案件之一,某种程度上也是最具代表性的一例。这一方面是因为陈刚的学术地位,那时他已经是美国国家工程院院士、美国艺术与科学院院士,研究涉及纳米技术和能量转换;另一方面也是因为案件最终以陈刚宣告无罪,检察院撤诉结束。

陈刚被起诉的内容包括两项电汇欺诈罪、一项未提交海外银行账户申报(FBAR)罪以及一项在报税表中作虚假陈述罪。费舍尔告诉本刊,在“中国行动”计划涉及的高校学者案件中,电汇欺诈罪和虚假陈述罪是最常见的两种,因为这些罪名的定义很宽泛,很容易立案。只要涉及联邦资金申请时有不实陈述,比如电子邮件发送的表格里有不实信息,甚至漏掉了一个合作方,就可以用电汇欺诈来指控。而教授如果在接受调查时说谎,则会被指控为虚假陈述(false statement)。

申请研究经费时填写的“利益冲突”(conflict of interest)表格成为这些案件中的关键,在“中国行动”计划中,很多遭遇起诉的学者没有勾选这个选项。在2018年以前,对很多华人学者来说,这个选项的标准并不明确,他们认为和中国高校的一些合作并不属于利益冲突。

而如果表格上填写的信息有遗漏,政府就有理由认为构成了欺诈。费舍尔介绍,这类案件中最大的问题在于,很多教授以前并不重视这些表格,认为只是一个走流程的小事。“如果政府怀疑你有潜在风险,他们不会直接指控你为间谍,因为这很难立案,而是会审查你的表格,一旦发现有遗漏就以欺诈起诉你。”他表示过去四年以来,这些表格变得更具体、要求更多了。在陈刚的案子中,费舍尔的工作就是说服相关部门,当年陈刚填写这些表格时,这些信息不需要披露。

能够像陈刚一样最终宣判无罪,检方撤诉的案例并不多。还有一些学者选择与检方达成辩诉交易(plea bargain)。费舍尔告诉本刊,有的人会通过认罪来换得更轻的处罚,也有的人承担不起漫长的诉讼过程,也付不起高昂的律师费,如果预判自己输的概率高,他们宁可早点认罪,省钱又省时间。而量刑也非常依赖法官的个人裁量,不同法官判出来的结果差异很大。塞顿霍尔大学法学院的教授玛格丽特·K.刘易斯(Margaret K. Lewis)在讨论陈刚案件的研讨会中指出,这是一个巨大的黑箱,因为有很多人认罪只是因为没有资源支持连年的斗争。

2021年陈刚被起诉时,麻省理工学院校长公开表示,他与南方科技大学的合作是由校方促成的,并且提出由学校承担陈刚的律师费。在此期间,麻省理工学院的1381名教职员工在“我们都是陈刚”请愿书上签字,支持陈刚与不公正待遇作斗争。陈刚案撤诉告终后,他也一直在麻省理工学院任教。

更多受“中国行动”计划牵连的学者至今仍受到影响。陶丰是“中国行动”计划实施后第一个被起诉的华裔教授。五年前,作为堪萨斯大学终身教职教授的陶丰被联邦调查局特工从家中带走,被指控在接受美国联邦研究基金期间隐瞒了自己与福州大学的关联,被判有三项电汇欺诈和一项虚假陈述罪。直到2024年7年,经历了漫长的官司,陶丰的最后一项定罪才终于被推翻。

陶丰被证明无罪后,堪萨斯大学也并没有让陶丰复职。2025年1月,陶丰正式起诉了堪萨斯大学,指控校方存在恶意歧视。诉状称堪萨斯大学在没有与自己沟通,也未核实信息真伪的情况下,就将诬告报告给了FBI,并且“密切配合”FBI的调查。“这所大学让自己参与到了制造恐慌和带有种族主义色彩的政治迫害中。”陶丰的律师1月在向堪萨斯州的一家联邦法院提交的诉状中写道。

在费舍尔看来,王晓峰的遭遇和“中国行动”计划的模式如出一辙,但这次政府还没有起诉当事人,学校就与他做出了切割。对于王晓峰被调查但暂时没有被起诉的情况,费舍尔认为虽然不是非常常见,但也是正常的。“这通常说明,政府现在还没有掌握足够的证据去起诉,想要通过搜查令搜集更多的信息再做决定”。

科研的边界

拜登就职美国总统后,2022年2月“中国行动”计划终止。但事实上,它所带来的变化并没有消失。俄亥俄州立大学公共政策教授卡罗琳·S.瓦格纳(Caroline S. Wagner)在接受本刊采访时表示,“我认为不会有一个所谓的‘2.0’出现,‘中国行动’计划虽然在形式上停止了,但是对资金和研究人员的审查已经变得更制度化了”。

2022年,宣布终止“中国行动”计划时,负责国家安全事务的美国司法部助理部长马修·奥尔森(Matthew Olsen)说,之所以终止该计划,是因为它不利于美国的科研环境,也是对美国国家安全的一种损害。但他不认为这个计划具有种族歧视,“我们提出这些案件,是出于对国家安全的真实关切”。

2021年1月,特朗普执政的最后一周,白宫科技政策办公室(OSTP)发布了《国家安全总统备忘录33号》(NSPM-33),要求所有联邦科研资助机构强化并统一信息披露标准,比如项目负责人及关键人员的所有任职情况及资金来源等,并进行风险评估。一年后,拜登政府发布了针对NSPM-33的实施指南,细化了披露要求,可以视为对特朗普政府政策的继承。

2024年8月,美国还曾让《中美科技合作协定》(STA)暂时失效,该协定曾支持中美科研人员长达45年的合作与交流。2024年拜登政府任期末,中美将《中美科技合作协定》续签五年,但同时对内容进行了修订,内容仅涵盖基础科学项目的合作,明确排除了可能涉及国家安全问题的“关键性新兴技术”领域,如AI、半导体、量子计算等。

在严苛的资金审核下,部分华人学者对学术合作更加谨慎。一位美国在读计算机相关专业的博士生告诉本刊,在他们的领域内,中国学生和华人老师非常多。他的导师与中国大陆甚至香港的科研合作都不挂名字,也不与国内的企业合作。“如果是国内的学生来做暑期研究,即便要发文章,老师一般也会要求等学生毕业了挂上美国这边学校的名字再发”。

2024年9月,美国众议院的一个委员发布报告,认为一些美国大学与中国机构合作是向中国转移专业知识、应用研究和技术的渠道,给国家安全带来了威胁。在这样的压力下,尽管报告中点名的加州大学伯克利分校、佐治亚理工学院对该报告的部分内容提出了异议,但它们也开始终止与中方的合作。在一些更为保守的州,情况甚至更为严重。在佛罗里达州,今年3月,新佛罗里达学院解雇了一名持有有效美国工作许可的中国教授王凯文(Kevin Wang)。解雇的依据是佛罗里达州参议院第846号法案(SB 846)。该法案于2023年生效,禁止公立大学和学院雇用来自包括中国在内的所谓“受关注国家”的个人,除非获得佛罗里达州大学系统理事会(Board of Governors)的批准。

在代理了陈刚和另一位学者的案件后,费舍尔后续又接了二三十例类似事件。他告诉本刊,在拜登执政期间,也有不少在入境时被查、被扣电子设备,甚至被拒绝入境的案子。而最近几个月,FBI或者司法部的检察官会直接去找教授们,可能是上门,也可能是到办公室。“这让人们更焦虑了,这些案例里95%都是华人。其他背景的人通常是因为他们的博士后、合作对象是中国学者,所以也受到牵连”。

“想要证明自己‘不是’某种人本来就很难,”费舍尔说,“美国可能会失去很多本想来读书、工作、安家的优秀人才。认为每一个华裔学者都是间谍,真的太荒唐了。”

卡罗琳·瓦格纳认为,美国政府近年的政策方向并不有助于实现其目标:“安全本身无法铸就西方在科技与经济上的领导地位——国际科研合作已成为科技进步的必要组成部分。”她在研究中指出,冷战结束后,“新隐形学院”的协作规则逐渐产生——知识生产逐渐摆脱政治束缚,研究人员主动寻求彼此合作。现在,一位研究人员的国际合作水平往往与其在学界的声望高度相关。事实上,到2020年代,国际科研合作的增长速度已超过各大西方国家国内合作的增长速度。某些学科中多达45%的科研论文为国际合著成果。

根据引文索引类数据库WoS(Web of Science)的统计,中国在2013年超过加拿大,2015年超过英国,成为和美国合作发表论文最多的国家。瓦格纳在研究中发现,中美合作研究的引用率高于两国研究人员分别独立发表的成果。但是,这个数量在2019年达到最高,随后开始逐年下降。瓦格纳在研究中发现,美国政府对研究人员与机构的监控,导致的不仅是与中国的合作减少,国际科研合作整体水平也在下滑。“美欧之间的联合发表同样下降,说明要‘精准地切除不受欢迎的合作’非常困难”。

瓦格纳指出,上世纪80年代,当美国经济受到日本崛起的挑战时,美国也曾经做出反应,促进科技发展。当时,政府大幅调整了研发税收政策,改革了反垄断规则,以便于前竞争阶段的研究合作;同时,通过新的合同机制强化政府与工业界的合作。政府和产业界共同投资半导体研究(如SEMATECH),赋予大学更强大的专利权;还有其他一系列干预措施也推动了经济增长。相比之下,当前对中国科技进步的主要政策回应,却是减少科研交流与合作。

瓦格纳说,科技合作和所谓的“国家安全”是一个长久存在的矛盾,“其中有一个充满争议的中间地带,重要的是如何把握二者的平衡”。她指出,在北美和欧洲教育体系停滞不前的背景下,对外籍STEM(指科学、技术、工程、数学)人才的需求只会日益增加。“与其说‘安全化’措施能保障西方的科研竞争力,不如说没有国际合作与人才流动,欧洲与北美的竞争力更可能逐步丧失”。根据发表在《美国国家科学院院刊》上的一项研究,2018年至2021年期间,5361名STEM领域的中国科学家离开美国前往中国,比前四年激增了53%。

排版:布雷克 / 审核:小风

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5974人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里