怎样写得比AI好?找到“点燃”的刹那

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长8分钟

“北冥神功”是《天龙八部》中大理国世子段誉学会的一种顶级武功,可以吸收别人的内力为自己所用。

“北冥神功”也可以是一种学习方法,教你养成一种自动积累素材的习惯,形成一种底层能力,写作文、演讲、发言、做自媒体等都可以用到,就像我们学习语言一样,是一种隐性的学习,是通过悄悄观察和练习,在不知不觉中学会的。

写作的“北冥神功”

我的主业是《青年文摘》杂志编辑,同时也是写作者,所以我知道写作新手的所有“痛点”。

2020年,我受邀到北京八中教阅读写作的选修课,为此做了很多准备,几个月里,去图书馆把与写作相关的书几乎借遍了。我发现,有些来自西方的创意写作书,引用的事例都是西方文学作品,缺少特定的文化语境,读起来不太容易消化吸收,在教学中使用效果并不好。而国内的一些写作书,主要是一些名家相对宽泛的创作感想,或是纯粹的应试作文指导。

如何教别人写作?怎样才能写得好?我一直在思考这些问题。而这次我又增加了新问题:我要给学生们讲什么,才能足够有趣,能够让他们开阔视野、学会阅读与写作方法,对他们的人生一直有帮助?

《小别离》剧照

《小王子》的作者圣埃克苏佩里说:“如果你想让人们造一艘船,不要雇人去收集木头,不要发号施令,也不要分配任务,而是去激发他们对海洋的渴望。”我决定从最好的文字——名家经典讲起,教学生鉴赏那些文字精妙在哪里,我们该怎么做才能像作家一样思考,怎样写得像他们那么好。比如鲁迅写景非常精练,写故乡屋顶上枯草的断茎当风抖着,尽显萧瑟;沈从文的眼睛就像微距摄像机,嗅觉描写传神,空气中有泥土气味、有草木气味、有甲虫类气味……

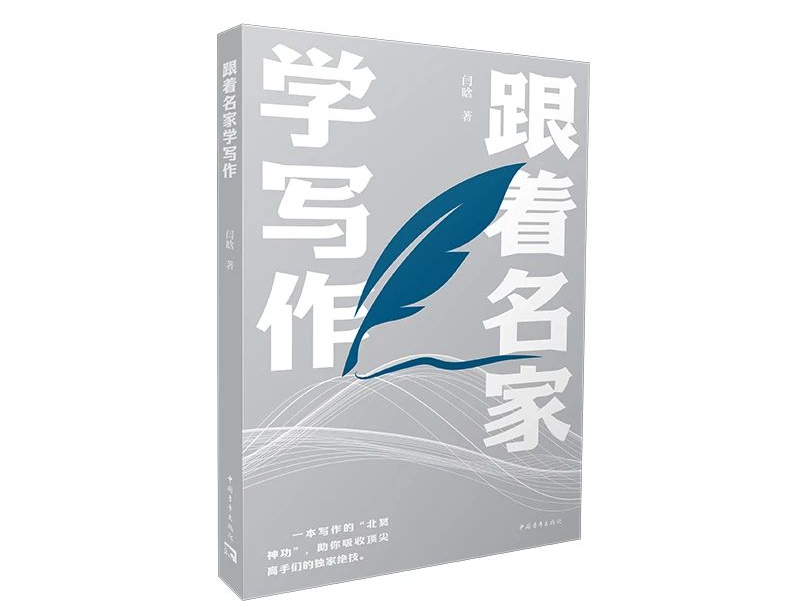

我把自己的阅读写作方法写进了一篇篇专栏中,将这些文章在结合上课讲义的基础上重新梳理,于是就有了《跟着名家学写作》这本书。

点击图片,一键下单

点击图片,一键下单

收集那些属于自己的“火花”

所谓“跟着名家学写作”,是指这本书涉及的名家有一百多位,包括曹雪芹、鲁迅、张爱玲、金庸、欧·亨利等,提到《西游记》《百年孤独》《边城》等多部名作名篇,既授人以鱼——有许多可以模仿的文本,也授人以渔——教你写作的思路和方法。

AI时代,信息的寻找非常便利,阅读和写作的方式需要有哪些改变?人与AI最大的不同在于情感。电影《心灵奇旅》里有一个场景,所有的灵魂要找到属于自己的“火花”,才能降生于世,成为一个人。“火花”是什么呢?或许是生命的意义,你也可以理解为某种灵感和兴趣的触发。我们学习阅读和写作,最重要的是找到并收集那些属于自己的“火花”。这是个体的独特旅程,只能由自己来进行。

我觉得教写作的难点在于“激发”或者说“点燃”,如何让名家经典与新时代的孩子产生心灵的共鸣,点燃他们的热情?课堂上,我讲《红楼梦》《百年孤独》,讲鲁迅、张爱玲、汪曾祺、史铁生,也会延伸开来,用当下的新闻事件、电影谈论叙事方法,更不吝分析青春与成长的情感体验……我的经验是,从经典和名家出发,但不拘泥于一个作家、一本书,可以贯穿生活感受、影视作品,以及其他学科和领域的信息,打通壁垒,要有时代感和当下感。

有些学生不相信自己能写好作文,担心作文被嘲笑,或是觉得自己真实的感受不值得写。在我的课上,有许多次“点燃”的时刻。让学生表演名著人物台词片段,“虎妞”和“鲁提辖”演得活灵活现,孩子们眼中有光。自认为不擅长语文的学生也积极回答问题,一个木讷的男生,随口说出诗一样的句子“水的心跳停止了”。

《匆匆那年》剧照

如果单是讲究词藻的华丽铺排,确实AI更高效。可真正的好文章,打动人的往往只是一些朴素的表达。朋友家孩子写过的最生动的作文都来自于在老家的生活体验,她写在大雪过后和弟弟跟姥爷去喂鸡,意外发现了一颗“刚出炉”的鸡蛋,两个人如获至宝,捧起温暖柔软的蛋,小心地踩在积雪上走。可由于太紧张,鸡蛋掉在地上磕破了,弟弟呆了几秒钟以后,弯腰捧起了碎蛋,扔回鸡槽中,洒脱地说,没事,你们吃了吧,增加一些营养再下新的蛋。这是鲜活的生命体验,有AI写不出来的温度和细节。

我们通过阅读,在世界这个巨大的信息库中,像磁石吸铁一样吸引知识的碎片,搭建属于自己的城堡。最终把所有的知识和体验通过思考融会贯通、举一反三,形成自己的认知,写出属于自己的故事。

怎样一直有东西可写

有人将阅读和写作比喻成弓和箭的关系。阅读是弓,提供力量与支持;写作是箭,借助阅读的力量发射。没有足够的阅读积累,写作就会缺乏内在的力量,难以达到理想的效果。

我作文一直写得好,主要是因为喜欢阅读,广泛涉猎,然后自己慢慢摸索,不断从阅读中吸收和思考。记得我小学四年级的时候,我妈妈去进修学习,我把她教材里的文学作品选都看了。在之后的岁月里,通过将阅读体验结合生活经历不断思考,慢慢就会写了,开始在报刊上不断发表文章,发表了一百多万字。

我在上课时跟学生们交流喜欢读的书目,得到的答案总是治愈。比如,那个下课总拿同学拐杖装瘸的调皮男孩,读了五遍《朝花夕拾》,最喜欢《五猖会》;一个沉默的女生,二年级开始读鲁迅的《药》,读不懂,四年级继续读,一遍又一遍,她说像读经书一样参悟到了。我很开心她有自己的领悟,这是非常宝贵的。

《老师·好》剧照

读得越多,越会发现曲径通幽之处。我的书中有一些自己领悟总结出的“干货”。比如怎样写熟悉的人?你需要找到一个“把手”。朱自清写父亲,写的是《背影》,三毛写父母也写过一篇《背影》,背影这个角度,就是他们写父母之爱的“把手”。再比如怎样写一个人紧张?高尔基写母亲的紧张,用的是五感法的味觉:嘴里充满了干燥的苦味。《红楼梦》里刘姥姥进贾府打秋风时的紧张,是通过动作来表现的:时不时要责怪外孙子板儿,打他几下。

同样是倾诉的主题,契诃夫、鲁迅写的故事各不相同。契诃夫的《苦恼》中,车夫约纳失去了儿子,没有人愿意听他诉说苦恼,只好跟马倾诉。鲁迅的《祝福》里,祥林嫂把痛苦向鲁镇的人说了一遍又一遍,最后得到的只有厌烦和嘲笑。这样对比来看,是不是也很有意思?

作家的表达我们可以学习,但也要融入自己的观察、体验和思考。我读到汪曾祺散文里有一篇写鸡下蛋的文章特别精彩,可是听我婆婆讲鸡下蛋的故事细节更丰富,就向她提问关于鸡的各种问题,比如鸡的食物、生活习惯、下蛋的姿势、性格等。很多细节让我大吃一惊,只有亲身体验过的人才能讲出来。所以,保持一颗好奇心,多问问,就能有新鲜的题材可写。

曾经听一位老师说,“在语文课堂里,应该有你受过的教育、读过的书、走过的路,有你对语言文字的热爱,有你对美好事物的眷恋与欣赏……”在我的这本《跟着名家学写作》里,相信你也可以找到这些,连同一起领略经典名著们最好的部分。

(作者简介:闫晗,《青年文摘·彩版》副主编、专栏作家。)

点击图片,一键下单

点击图片,一键下单

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5976人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里