“我们越爱一个人,越容易因为很小的事情受伤”

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长23分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

文|孙若茜

作为最受中国读者关注的韩国女作家之一,前不久,崔恩荣在北京办了一次读者见面活动。门票一抢而空,网络平台上很快出现溢价,读者们在小红书上发帖,以两倍、三倍的价格求票——门票单价并不高昂,但之于读书活动,这样的热情已经并不多见。

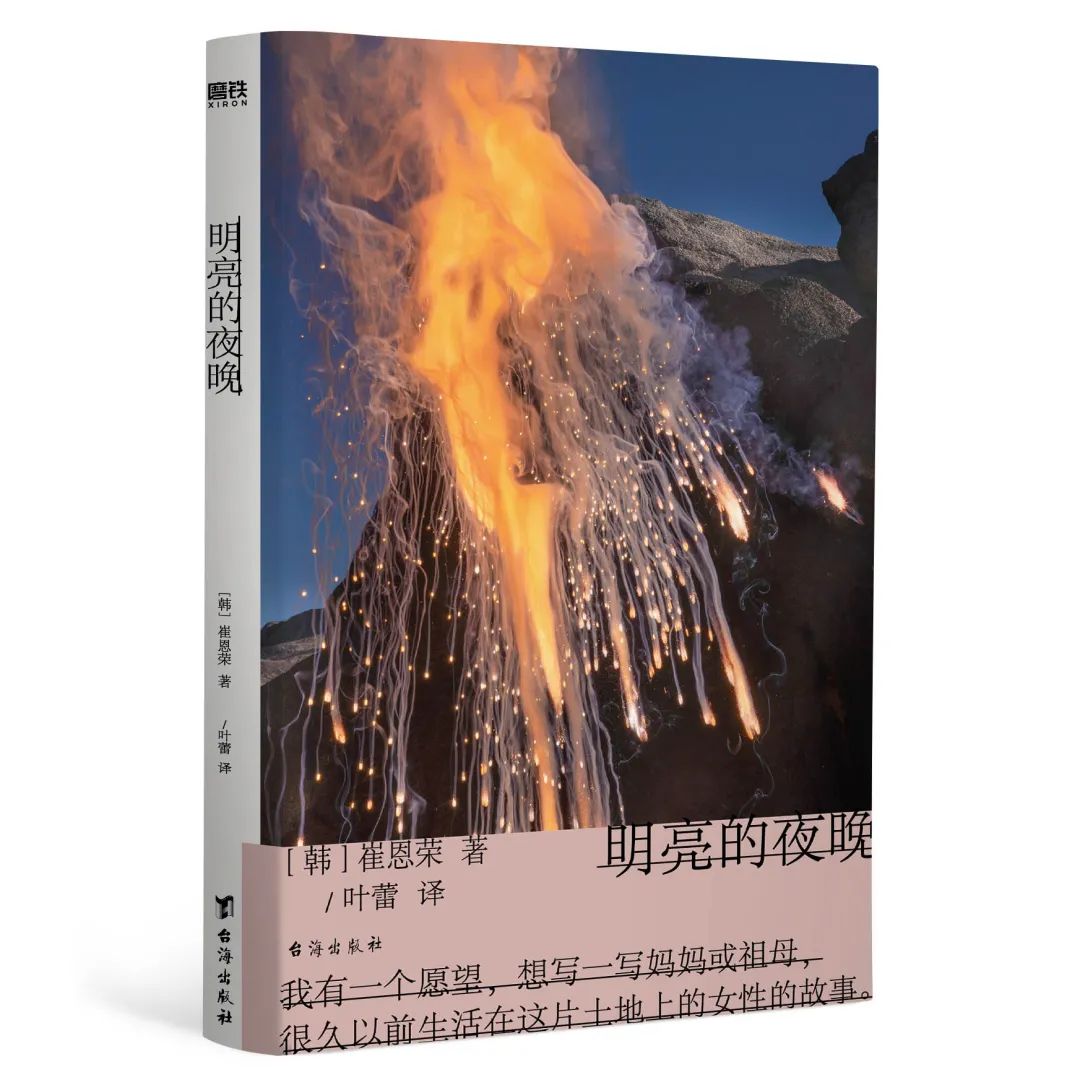

大部分的中国读者认识崔恩荣是从她所写的第一部长篇小说《明亮的夜晚》开始的。2023年,这部小说被译作中文出版,并在当年登上了豆瓣年度外国文学(小说类)的榜首。小说讲的是32岁的主人公智妍,离婚后离开首尔,搬到小时候和祖母短暂生活过的小城熙岭,从已经20多年未见的祖母那里,她看到了曾祖母的照片,听到了曾祖母、外曾祖母的故事,在她们的故事中,智妍获得了治愈自己内心伤痛的力量。在这个时间跨度长达100年的故事里,在作家所写的或亲人、或朋友的女性情谊之间,读者与主人公收获了近乎同等的力量——这或许是崔恩荣备受推崇,尤其备受女性读者推崇的原因之一。

崔恩荣的第一部长篇小说《明亮的夜晚》

崔恩荣曾在接受韩国媒体采访时说到,通过这部小说,她想要向读者传达的是“请珍惜自己”。她说,书中人物所经历的时代无疑是黑暗而艰难的,但当我们真正走进他们的生活,会发现他们为了生存所付出的行动,他们在艰难的环境中绽放的友情就像充满隐隐光辉的明亮的夜晚一样。她希望小说中的人物不会因为生存的选择而感到内疚,也不要自我厌恶。

对于自己,崔恩荣也曾经怀有同样的希望。在短篇小说集《对我无害之人》的后记中,她写下过这样一段话:“十几岁和二十几岁的我对自己过于残忍。因为我是我而讨厌自己,对待自己太过分,为此我想对那时候的自己说声对不起。我想请她吃美食,帮她揉揉肩,告诉她一切都会好起来。”她回溯的是曾经经历的小说多次的投稿和落选,“别说入选,甚至都没有被评审意见提及”。——使她登上文坛的小说《祥子的微笑》也曾经在某次征稿的预审阶段就落选。“我不是很宽裕的人。没有靠得住的职场,每个月还有无可争辩的债务,经济上总是紧巴巴的。在这种情况下,继续(写作)这件没有希望的事很难”。30岁那年,她曾觉得自己到了应该放弃的时候。“一个人这样想着,我放声大哭,就好像终于决定放下爱了很久的人”。带着这样的心情,两年后登上文坛的她便总是“怀着和暗恋已久的人谈恋爱的心情写作”。对她来说,有些问题只有埋头写作的时候才能治愈。

与“治愈”相对的是“伤害”,在已经出版的中译本《对我无害之人》和即将出版的《即使以最微弱的光》中,充满着以“那些不以为意、后知后觉的辜负,那些冷漠决绝的转身和无视”一同构建起的情感。在阅读的过程中,我们越是试图寻找所谓“无害之人”,就越能体会作家笔下书写的伤害。伤害来自哪儿?谁又是真正“无害”的呢?在崔恩荣看来,只有那些与自己毫无关联的人才可称为“无害之人”,只要双方产生了连接,就一定会在对方身上留下痕迹,两个人只要产生了关系就一定会有矛盾、有爱也会有恨,而最大的伤害,往往来自最亲密的人。她因此专注描绘人与人之间的关系,尤其关注无法轻易切断但充满纠葛的家人间的亲密关系,我们的专访便也由此展开:

韩国作家崔恩荣

三联生活周刊:据说“即使以最微弱的光”是你的小说集《对我无害之人》出版时的备选标题,而现在它成了你新书的名字。我们是不是可以理解为:从《对我无害之人》到《即使以最微弱的光》,你想要在写作中探讨的主题始终没有改变,如果请你自己来说,它是什么?

崔恩荣:“对我无害之人”是从我的一篇小说里的一句话中抽取出来的,写着写着,突然觉得它很合适作为题目就用上了。新的这部作品也是这样,觉得之前的题目正好适合,就拿来用了。我写作的时候不会先设定主题,一般都是想到什么就去写什么,写完这么多部作品以后,我才发现虽然我写的故事都是不一样的,但主题很相似:基本上都是关于过去的回忆,关于人际关系或者女性的成长。

三联生活周刊:我很想知道,对你来说,所谓“无害之人”指的是什么样的人?在你看来,所谓“无害”真的存在吗?

崔恩荣:我觉得和我完全没有关系、没有任何连接的人才能被称为无害之人。因为只要双方产生了连接,就一定会在对方身上留下痕迹,两个人只要产生了人际关系就一定会有矛盾、有爱也有恨,当然,我并不觉得这是一件坏的事情,只是不可能有完完全全的无害之人。

三联生活周刊:所以在你看来,人与人之间的关系越近伤害也就会越深吗?

崔恩荣:是的。我们越爱一个人就越是容易因为很小的事情受伤。越是亲近的人,我们越是会对他们说的话做的事变得敏感,可能只是很不经意的一句话,也会被我们放大,因此反而更容易受伤。可能越是关系近,就越是容易对对方抱有一些不太现实的期待,无法落实。很多时候,我们都会把亲近的人看作自己的一部分,或者亲近的人会把我们看成是他们的一部分,也就会提出比常人更高的期待和要求。

三联生活周刊:以我的理解,你所说的这种期待或是把对方看作自己的一部分,最常发生在父母和孩子之间,尤其是母女之间。

崔恩荣:我觉得母女关系是世界上最复杂的一个关系,包含的情感是最多样化的,比起母子关系,它更微妙,也可以说更疯狂。在写作的过程中,我也会在这个方面比较关注。具体到我自己,我是非常爱我妈妈的,但有时候我也会跳脱出来去想,如果她不是我的亲人,我们就是大街上认识的人,我会不会想和她成为朋友,可能不会,我也不会和她变得很亲近。我们两个人性格不是很合,所以有时她是会给我带来一些伤害的。当然,我知道妈妈不是故意为之。可我有时候会反过来想,如果是我的话,有的事我可能不会那样做。从根本上来看,这其实是因为我和妈妈完全是不一样的两种人,对于这一点,我现在是可以理解的。随着时间的流逝,妈妈的年纪大了,我的年纪也大了,我会因为想到人的寿命总有一天要走到尽头,我们在一起的时间越来越有限而对这段关系变得更加宽容。我选择去尊重她原有的样子,去爱她原有的样子,当然同时我也要去保护自己,爱自己。

《82年生的金智英》剧照

三联生活周刊:相比父母,祖父母一代对孙辈往往没有过分的期待,这样的关系反而没什么负担。作为被隔代人带大的孩子,你觉得在这样的关系里成长起来,使你看待世界的方式,对世界的思考有什么特别的地方吗?

崔恩荣:爷爷奶奶把我从小带大,让我对死亡有了更多的思考。因为我觉得他们年纪大了,可能会有去世的那一天。当然,并不是每个被爷爷奶奶带大的人都会这么想,每个人可能是不一样的。我确实总是会关注我们还剩下多少时间。我也一直在写作这方面的主题,比如说在《祥子的微笑》里,我写到祥子的爷爷去世以后,祥子如何去过自己的人生。我觉得死亡的主题不仅仅是关于生命的结束,一段关系的结束我也会把它称为一种死亡,所以可以说我的作品里面一直都会有这种意象出现。

三联生活周刊:除了亲近的人之间无法避免的相互伤害,你的书中也常写到来自陌生人的、来自战争、来自其他历史事件的那些相对遥远的伤害,在你看来,这些伤害有什么不同吗?

崔恩荣:像我爷爷奶奶那一辈,很多人经历过日本殖民时期,也经历过韩国的战争。到了我父母那一辈,他们经历了独裁的政权,那时候韩国的社会环境非常严峻,我觉得,就算我们不是切身经历过那些历史事件的人,个人的成长其实也是和那些事件息息相关的。因为有那些经历的人,他们所受的伤害,他们心里留下的阴影,是会代代相传的。他们所养育的孩子,都会因此受到影响。比如经历过战争的人一定会发生某些变化——他们对待人的方式、对内心情绪的表达都会变得与此前的自己不太一样,比如可能变得粗糙一点,容易对家人发火,容易生气,在亲密关系中,这样的相处方式不可避免地会对孩子造成影响和伤害。有的时候,伤害好像有着完全不同的来源,但本质上都是一样的。

三联生活周刊:在书写历史事件给人带来的伤害时,你从不直接用大量笔墨回到当时的现场,也不会对事件加以评判,能不能说说你对表达方式的选择和考虑?

崔恩荣:我是不太喜欢教读者做事的作家。我不太喜欢特别直接地表达情感,也不会强势地去要求别人接受某种情绪和感受。每个人的写作方式不同,有的作家可能会写得很直白,直接地去说怎么想是对的,哪一方面是错的。我更希望以一种更加自然而然的方式让人去感受某种情绪。

《黑暗荣耀》剧照

三联生活周刊:能不能说说你为什么始终在小说中着力书写人与人的关系,什么样的关系是你最想要探究的?

崔恩荣:我觉得人是依靠与他人的连接存在的,就算看起来很遥远的人之间也可能存在某种相互连接的关系。所以我所想去写的并不是哪一个人,而是人和人的关系。我比较关注的是亲近的关系,或者说是家人的关系,我觉得从这种关系里面表达出来的情感更为强烈,而且这种关系是不能轻易切断的,是要一直持续的,因此里面有很多复杂的东西可以写。

三联生活周刊:在写作中处理女性之间的关系时,你注重表达的什么?

崔恩荣:很多人会觉得女性之间的关系比较简单,比如可能就是因为一个男性打架或者互相厌恶,又或者因为现代社会中女性还是普遍处于性别不平等的状态,所以一些作品就会仅仅把女性刻画成单纯的弱者,但事实上女性之间的关系可以是很复杂的,同时,女性也是有很复杂的一面的人,我想通过我的文字表达出这些,不希望大家通过刻板印象固化对女性的认识。

三联生活周刊:能不能谈谈你和书中人物之间的关系,我曾在一篇访谈中读到你说“轻易地说出关于某人的话,同情他,平面地描绘他,这是非常无礼的。我不想为了传达我想说的话而利用他人”。能不能更具体地解释一下?

崔恩荣:我认为人对他人的同情,有一个出发点是优越感,是我觉得我比他优秀,我比他有价值,所以我同情他。“我不想为了传达我想说的话而利用他人”是在说,写作的过程中,作家有时会创作一个人物,把他写得很不幸,然后通过这个人物的塑造表达主题,我不太喜欢这种创作方式,尤其不喜欢这样对待人物,我觉得人不可以把别人看作比自己更低的存在,我认为作为一个人,最丑陋的想法就是觉得自己比别人更优越。

在我的写作过程中,我觉得不是我创作书中的人物,而是和他们相遇,我是以这样的方式去写的。我觉得那些人物是本身就存在的,我只是偶然遇见了他们,所以我不想去利用我的人物,或者从我的角度去判断人物,而是走进人物的内心,去感受他们,我觉得这才是一种尊重。

《苦尽柑来遇见你》剧照

三联生活周刊:你的写作中有很多对弱势群体、边缘人群的关注,刚刚说到这并不是因为同情,那么你的出发点是什么?

崔恩荣:其实在韩国是有一点推崇强者文化的,比如说人们会喜欢富人,喜欢年轻人,会比较蔑视无力之人。对此,我愤怒也好,反对也罢,是怀有这样的态度的。写作的过程中,我希望可以把这种情感表达出来,这也是写作对我来说意义深远的原因之一。

三联生活周刊:在写作时“毫不掩饰那些不愿让他人看到的内心阴暗面”,这算是你对自己的一种写作要求吗?怎么做到这一点?

崔恩荣:我们国家有位作家曾经说过这样一句话,人总是认为自己是复杂且善良的,觉得别人都是单纯且恶的,但事实并非如此。文学就是告诉大家这个世界并没有那么单纯,文学是给大家看人物多样性的一种手段。在写小说的过程中,我强化了我的这种观察,当然,也是遵循人物内心和人性去写的。

三联生活周刊:你曾经提到,在进入文学系以及在进入研究生院深造的过程中,自己对学习“符合规范的保守写作”感到沮丧,我很好奇,在韩国所谓“符合规范的保守写作”是什么样的?以你自身的写作经验而言,如何打破?

崔恩荣:其实“符合规范的保守写作”并不是说在哪个地方规定了怎样保守地写作,而是站在学习文学的立场上来说,作为学生的我曾经会受到很多条条框框的限制,比如应该要写怎样的主题,或者应该要写怎样的句子都有前辈作家们已经写出的近似标准的答案。我会觉得,按照“标准答案”写出来的内容非常僵硬,所以我不太喜欢所谓规范的文学写作。

就像每个人原本都有自己独特的嗓音,如果一个人说话的声音低沉,让我觉得非常有魅力,于是我就学着低声说话,那持续不了多久我的嗓子就会很疼。写作也是一样,每个人都有自己喜欢和习惯的表达方式,写作应该遵循自己的本真。寻找自己声音的过程很重要,其中最重要的就是客观地、真诚地看待自己。因为我觉得对一个人来说最简单的事情就是把自己藏起来——对不喜欢的事情装作喜欢,对不想做的事情装作想做,很多时候这会给人带来很大的方便,而从中跳脱出来表达自己真实的感受反倒是很难的。

《请回答1988》剧照

作家有时候会去写一些自己并没有很想写的东西,或者去写一些并非自己真实想法的东西,甚至自己并不相信的事情,我觉得这是一个误区。对我来说,率真地表达自己,写些自己真正想要写的东西才是更好的。

(本文选自《三联生活周刊》2025年20期)

排版:初初 / 审核:小风

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5978人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里