14岁的女孩,不再奢望一个“最好的朋友”

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长8分钟

58人看过

世上也许没有独一无二的好朋友,却可以有很多的好伙伴。

五一期间,女儿完成了一次“壮举”,她约了一个小伙伴去郊区公园观鸟,全程无大人陪伴、管控。说是壮举,有些夸张了,可嘉之处并非大人缺席、独自出行,更重要的是她走出了对“尬聊”的惧怕,愿意主动去交朋友,也享受朋友之间彼此陪伴的乐趣。

懂事之前,情动以后,女孩们的友谊总是暗潮涌动。女儿第一次的“情伤”,发生在四年级。疫情之后,孩子们返回校园,一对一的好朋友们重新组合,女儿最好的朋友A转投另一个小姑娘B的怀抱。一开始她对这件事接受良好,认为好朋友也能好聚好散,这么想也可能是她不愿因为“被抛弃”而顾影自怜。但不久之后,她就发现了问题,很多学校的活动是需要两两组合的,比如手工劳动、美术作业还有大巴上的座位,“落单”在这些时刻会变得显眼。她会抱怨为什么这个班的学生是个单数,在某些时候,甚至没办法靠老师分配解决落单的问题。

其实我和A、B的妈妈关系都不错,也曾提出帮忙:“要不要我帮你跟她们的妈妈说说,带你一起玩”,女儿想了想还是摇摇头,她有她的自尊。其实,我也有我的自尊。后来有一次A和B的妈妈邀请我们一起出去旅游,我拒绝了,怕搞出“明明是三个人的电影,我却始终不能有姓名”的局面,那样更加得不偿失。我也希望孩子“争口气”,在A和B之外再找个好朋友,不过她却一直没有找到那个“最好的朋友”,这件事真的可遇不可求。

六年级的时候,女儿和班主任发生了矛盾,大概就是“青春期遇到更年期”那种,她形容自己:“可能大家都开始懂事了,就我没有,性格不讨喜,还总是说错话。”她是一个直来直去的孩子,会坚持一些幼稚的想法,但对环境又很敏感,不妥协又娇气,日子就会很难过。那段时间,她在学校经常被老师批评,也开始被女生群体孤立。一些戏剧性的桥段开始出现。一次,女儿在卫生间里听到同学说自己的坏话,当时没胆撞破,回来跟我大哭一场。那一刻,她可能第一次感受到孤独,而精神上的孤独比物理上的形单影只伤害更大。她也有关系不错的同学,特别是一个性格乐天的小男生,不过在女生群体里没有一个好朋友,在学校这个小社会里便没有持久的支持力量。

小学阶段在友谊里的缺失和挫折,直接影响到了女儿初中的学校生活。社交上的困难和学业上的压力叠加,初一的第一个学期,她过得尤其艰难。一方面是小学时的经历让她没法打开心防,对于新同学,她没法放开自己,主动交流;另一方面,所有的孩子都在适应中,每个人的紧张共同塑造了一个让人无法放松的环境,女儿生性敏感,就像是只身处丛林的无助仓鼠,只能把自己缩成一个球。

“别人的友谊”也让她觉得触目惊心。比如,女生C对友情的要求显得敏感而极端,日常“秀恩爱”时情感外露,一旦觉得自己没有得到朋友足够的关注就表现激烈,情绪失控。也有“爱憎分明”的女生对于之前的朋友表现出明显的敌意,甚至在社交媒体里对其进行攻击。女儿被吓住了,惴惴不安,只愿守住自己的心灵空间,不敢在友谊这条路上开展深入的探索。特别是那种“一对一”的闺蜜,她的态度是恐惧多于憧憬。

这时候,另一种友谊恰到好处地出现了。初中有个好处,不像小学课间把孩子们都拘在教室里,他们被允许且热衷于到楼下探索校园。女儿很快就在学校找到了一处“乐园”,这里有大树、翠竹、花草,最重要的是,有很多很多虫子。是的,我家孩子是个爱抓虫的“女汉子”。在学习的间歇,她会去“乐园”里翻找西瓜虫、戳蚂蚁洞、研究土蜂,有时候会自己吐槽一下,甚至哭一场,排遣一下内心的压力。

有一天,她遇到了一个在腐烂的树枝里掏白蚁的少年,还有他带领的小团伙——五六个一起抓虫的初二学生。女儿单方面和抓虫小队惺惺相惜,可对方却对这个新来的女生不理不睬。那个周末,女儿在家门口小河边开展捕猎行动,收获一堆“花蹦蹦”和鸟粪象鼻虫,把这些当成了加入抓虫小队的“投名状”。自此,抓虫小队下楼时,便会在她的班级门口停留片刻,女儿便心领神会地溜出教室和大部队会合,一起下楼抓虫。我很好奇:“他们是故意等你,叫你一起的吗?”她答:“他们倒是说没故意等我。”一个小女生和一群中二少年之间能产生怎样的友谊呢?无非是一起玩的同好。不过女儿发现,这样的友谊也很不错。一起玩,没有负担,不需要考虑“谁和谁好,但谁和谁更好,谁和谁后来又不好了”之类的问题。如此简单,明明白白。

女儿初一时也有自己的闺蜜,不在学校里,是我好友的女儿小南。每当节假日,两个小女孩碰头,分外亲热。小南曾抚慰女儿初一时的孤独,但是很快这种“闺蜜”型的友谊就不得不面对疾风暴雨。小南开始买小马卡,追韩国明星,女儿则依旧流连于花花草草和虫子。小马卡女儿还多少能跟上趟,不过矛盾也由此而生。一起抽卡,难免互相攀比,半赌博类的游戏,有人运气好有人运气不好,不患寡而患不均,很容易就会不高兴。女儿会因为抽不到想要的卡而灰心丧气,也会因为对方抽到更好的卡而嫉妒,我和她都意识到这种活动带来的负面情绪并不可控,干脆就此戒除。在同一时期,小南也退了“小马圈”,专注韩国明星。之后,两个女孩碰面依然亲密,但共同语言似乎越来越少,常常是坐在一起,各打各的游戏。女孩大了,兴趣爱好逐渐南辕北辙,分道扬镳似乎成为必然。

对于这段友谊的淡出,女儿恋恋不舍,但也并不试图挽回,她说不想为了迁就朋友就失去自我:“我内心的呼唤是让我要保持自我,但为了有朋友、为了合群我就必须忍,必须戴上面具,我自己委屈,也为对方委屈,这样并不好。”这个年纪的女孩,要在自尊和合群之间找平衡,自我的个性和被朋友认可的期望相互交织又难免矛盾。她们想在友谊中笃定自己的价值,但有时也会退回舒适圈自我保护。

初一下学期,女儿终于慢慢探出了蜗牛壳。学校分组进行实践学习,女儿被分配进了一个有点“二”的小组,组员们虽然总想推事、常年彼此吐槽、偶尔翻脸,但在吵吵闹闹的过程中,大家一起把活都干了。小组学习给孩子提供了一个空间,不得不和同学接触,不得不倾听和表达,不得不沟通和协调。女儿在人际交往中慢慢放松了下来,她有时候会在饭桌上吐槽“奇葩”队友,脸上却带着愉悦的笑容,同学们也开始了解和接纳她想法和情绪。女儿还是没有一个最好的朋友,但似乎越来越“合群”了。

有一天她问我:“没有好朋友是不是也能好好过?”我给她列出了交友三段论,第一层有共同爱好的“酒肉朋友”,莫谈国事,只谈同好;第二层有共同语言,在精神层面能互相理解、产生共鸣的朋友;第三层是经过岁月洗练的老朋友,那就是未来的事了。我的建议是第一层的朋友也很不错,后面两种,莫强求。至于友谊有没有排他性,她在群体中倒是有了自己的想法:“我和大家关系都还不错,这样也挺好。”自从不再奢望一个“最好的朋友”之后,女儿倒是放开了思路,世上也许没有独一无二的好朋友,却可以有很多的好伙伴。

《我不是学霸》剧照

初二后,女儿忽然迷上观鸟,或许是因为她的带动,班上也有别的同学开始观鸟。之前看过一篇讲述青春期友谊的文章,其中有个段落让我印象深刻。一个女孩是韩国某女星的粉丝,她十分看重这个身份,可自从同学中也有人粉上那个女星之后,她便对该同学产生了十足的敌意,觉得自己独一份的喜好和个性被剥夺了。我把这个故事讲给女儿听,她觉得莫名其妙:“我喜欢观鸟,就希望大家都来观鸟,一起玩多好,在兴趣上独一无二有什么意思?”我觉得孩子的三观还是稳的。虽然她各种安利,最终班上也只产生了一个“观鸟人”,其他人浅尝辄止,不过在旅游时看到有意思的小鸟和昆虫也会发给女儿共同欣赏。我看这样的友谊也不错。

女儿在观鸟上有了同好,而且同好还是个情商很高的“社牛”女孩,自此,她在学校有了聊天的对象和话题,假日里有了共同观鸟的玩伴,人际交往上算是上了一个台阶。女儿说:“虽然我们一起观鸟,但其实在学校,她和那个谁谁谁更要好,她们才算好朋友,不过我不在乎,开心就好。”

我有时候会想,女儿会不会一直这样,没有一个“最好的朋友”。她究竟是真的不需要,还是吃不着葡萄所以干脆放弃来自洽。人是如此神奇的生物,那么多喜怒哀乐,那么多爱恨纠葛,她大概要花很久很久才能慢慢读懂。

《少年新知》是《三联生活周刊》旗下的原创青少年杂志,我们的自我定位是人文思维启蒙。我们希望这本杂志能够陪伴青少年一起直面真实复杂的世界,让他们意识到,看待世界不是只有一种方法。

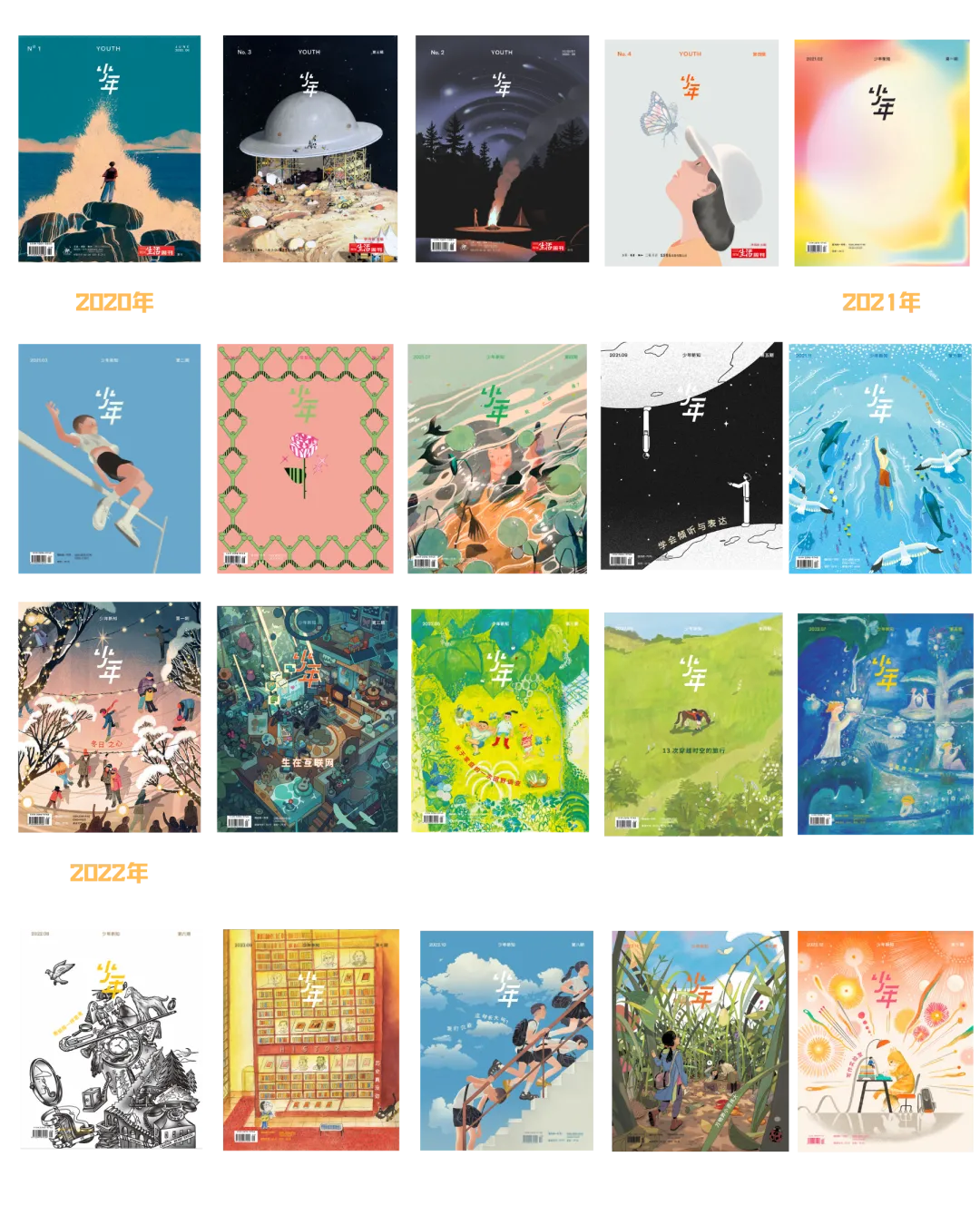

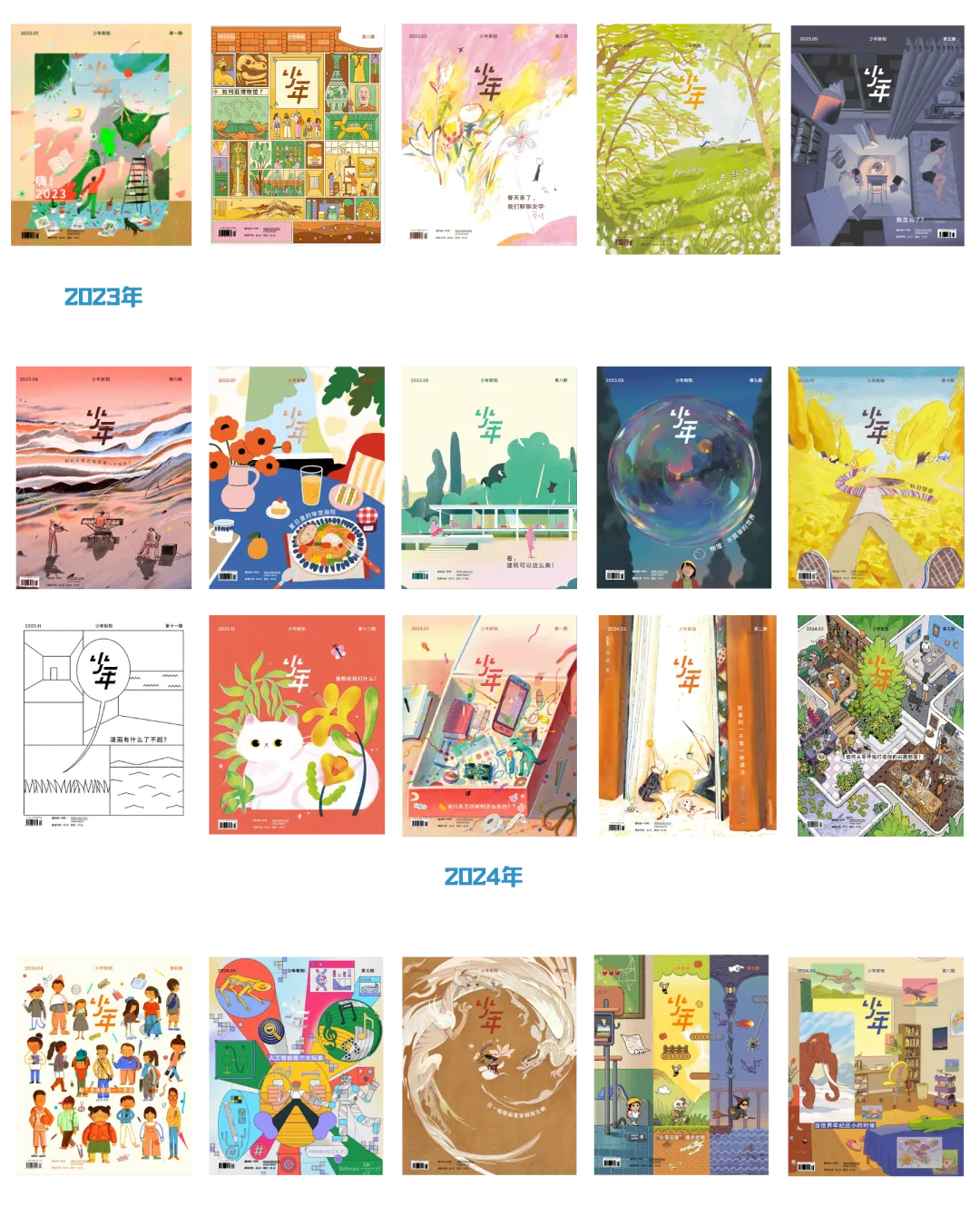

自2020年6月创刊,《少年新知》已经推出49期杂志。我们的主题涉及时间、魔法、友谊、家庭、偶像、未知、运动、冬日、海洋、倾听与表达、网络生存、像侦探一样思考、历史、成长的烦恼、微观世界、写作实验室、清单、博物馆、爱情、野外、情绪、音乐、美食、建筑、物理、秋日、漫画、流行、故事、社团、身体、AI、南北朝、游戏、古生物、语文、苏东坡、厨房、旅行、神话、智能手机、野生动物、二次元等。

许多愿意为青少年写作和绘画的成年人加入了这本杂志的创作。科学、游戏、哲学、文学、心理学、艺术专栏的创作者不断地输送着前沿的研究和对日常生活的思考,试图回应青少年对现实世界的困惑。

点击图片,一键下单

点击图片,一键下单

《少年新知》订阅

点击图片,一键下单

点击图片,一键下单