千年风雅,宋代审美为何历久弥新?

作者:三联生活周刊(微信公号)

07-18·阅读时长16分钟

彼时的中国,正处在某种历史的拐点上。长江与黄河之间,一种兼具理性与审美的秩序在缓慢生长。士人登第,商旅云集,画院与工坊并立,市井与庙堂共鸣。纸墨间,是一整个时代对生活方式的塑造与推崇。在遥远的法国,汉学家白乐日将这段时间称作“现代的拂晓时辰”;数十年后,陈寅恪于史籍深处回望,称其为“历数千载之演进”的文化高峰。这些判断,最终指向同一个脉络——那个名为宋的时代,在物质与精神的双重维度上,悄然点亮了文明的灯盏。

在物质、精神的诸多领域,宋代都展现出卓越的创造力。高度成熟的货币经济和日益完善的市场网络共同孕育出繁荣的商品社会,GDP占到全世界的近乎一半。普及的科举制度和文官制度,不仅推动社会结构的变迁,也建立起一套更为完善高效的官僚体系。指南针、活字印刷术等重大发明加速了人群与文化的流动,在世界范围内产生深远影响。文化艺术达到了前所未有的繁荣,文学、绘画、哲学等领域都取得了崭新的成就……

作为社会、文化、心理等多种因素交织的产物,宋代建筑也以其出众的审美和建筑特色,在建筑史上占据重要地位。2025年的夏天,三联与中建智地再次携手踏上溯源之旅,在这个快速发展的时代中放慢脚步,开启一段重新品读宋代建筑的人文之旅:在古老的建筑中感受精致、典雅、理性的宋代文化,探寻宋代建筑与当代人居理念的契合之处——对理想人居的构想与实践,是千百年来不变的主题。

点击观看视频

法度与秩序

从百年回望千年

暑期的少林寺常住院前挤满了来自全国各地的游人,这座有“天下第一名刹”之称的恢宏寺院,在现代文化的语境中,常常令人联想起1982年的那部同名电影,以及此后经久不息的学武热潮。人们津津乐道于李连杰的荧幕形象和“天下功夫出少林”的谚语,争先恐后地汇入人潮,试图在这处热门景区里重温武侠旧梦。

但从常住院的大门前继续向西,只要沿山间小路上行约1公里,喧嚣的人潮便很快退去,松柏的林荫在台阶上倾泻着斑驳的光影。山路尽头一处罕有人至的红墙院落内,坐落着河南最古老木构建筑之一的初祖庵。

初祖庵

20世纪30年代,在中国建筑史体系构筑之初,缺乏系统调查的情况下,地处中原文化核心区域的初祖庵成为为数不多进行了科学测绘的古建筑。这座建筑面阔三间,平面近方形,单檐歇山顶,仍保留着宋代的整体框架和布局。

刘敦桢与陈明达两位先生,完成了初祖庵最初的测绘工作,他们是中国营造学社的核心成员。而对于当时致力于研究中国古建筑的梁思成而言,初祖庵也是是在彼时动荡时局中不可多得的安慰之一,在尚未寻见佛光寺的岁月里,他感叹初祖庵“为中国稀有的古建筑”。而尤为珍贵的是,殿内的石柱上保留着“大宋宣和七年”的题迹,将这座建筑的建造时间精确定位到公元1125年——此时距离《营造法式》的颁行不过二十余年。同样也得益于临近都城的地理条件,初祖庵成为“时空意义”上最接近《营造法式》的宋代木构,成为梁思成所谓“最符合《营造法式》中晚宋时期官式建筑的一个实例”。

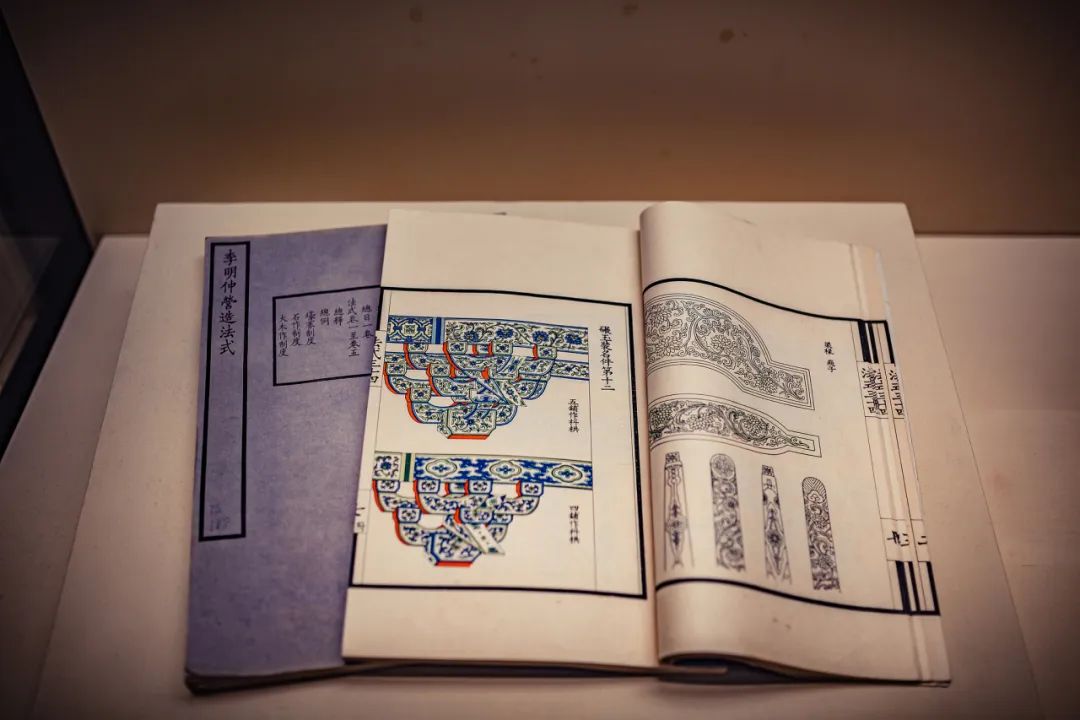

中国国家博物馆藏北宋李诫著《营造法式》

宋崇宁二年(1103年),由李诫编撰的《营造法式》由官方刊行,这是一部系统全面的建筑设计及施工指南,从此成为代表中国古建筑最高水平的著作。但在漫长的历史中,这部天书曾几度失传,直到1919年曾被委任为内务部总长、国务代理总理的朱启钤在南京重新发现这本旧书时,中国已经无人能读懂这部近千年前的著作。

受朱启钤之托,藏书家陶湘对此书详加校对,直到1925年完成重刊,史称“陶本”《营造法式》。也正是在这一年,梁启超将这本“天书”寄送给远在宾夕法尼亚大学学习建筑的梁思成手中,他在信中写道:“一千年前有此杰作,可为吾族文化之光宠也……”从此,《营造法式》成为中国初代建筑学家们探索、理解、研究中国古代建筑的一把钥匙。

初祖庵建筑模型

初祖庵无疑是刘敦桢、陈明达、梁思成等学者理解宋代建筑、钻研《营造法式》的“现实教材”。从结构框架的举折法、材分制、斗拱形制,到木作装饰的直棂窗、悬鱼,都成为呼应这本工程指南的珍贵实例,亦彰显着宋代建筑的法度与秩序。

中建智地的宸园产品系就从《营造法式》中汲取养分。古典时代的举折屋面,出现在BIM参数化建模中,材分制也在现代社区里重获生命力。《法式》中的模数化思想,体现出宋代建筑对标准化和适应性的超前理解——这种颇为先锋的思想,不仅和现代建筑的理念两相契合,也在建筑领域呼应着“现代拂晓时辰”的赞叹。

在“陶本”《法式》刊行、梁思成收获《法式》的一百周年之际,三联与中建智地携手探访这处北宋建筑,重温宋代的理性与秩序之美。从百年的学术历程,回望千年的营造传统,我们身处于一场代代传承的营造接力。

意蕴与精神

以人为本的宋韵实践

从初祖庵出发,将坐标向北迁移约160公里,将时针回拨一个世纪,太行山区的紫云山麓,长子崇庆寺内收藏着中国最精彩的一堂宋代彩塑。

从阴暗的甬道进入崇庆寺内,豁然开朗的庭院中央是北宋修建的千佛殿,斗栱上古老的劈竹昂显示着比初祖庵更古老的“流行潮流”。千佛殿建于北宋大中祥符九年(1016年),只要踏入殿内,游人们便被须弥坛中央的释迦牟尼与文殊普贤所吸引,这几尊高大的塑像可能是宋塑明修的作品。

崇庆寺彩塑

如果仅凭借这一堂年代存疑的彩塑,崇庆寺并不能在中国雕塑史上留下姓名。真正的彩塑精品其实在寺院西侧的三大士殿——神情怡然的观音、文殊与普贤,亭亭玉立于自己的坐骑之上,在悲悯的庄严情怀之外,更添一份俊逸曲线与清新风采。环绕四周的罗汉像姿态各异,却共有一份文人儒士的神韵,仿佛拥有一种克制、内省的哲学内核。

崇庆寺普贤坐像

在中国古代的雕塑艺术中,主尊佛像往往遵循严格的宗教规范和标准,反倒在艺术层面流于程式化;而菩萨介于佛与凡人之间,罗汉更是脱胎于普通人,反倒提供了更加宽广的创作空间,使工匠可以不拘泥于定式,创造出更栩栩如生、更具世俗情味的人物形象。

三大士殿内的这一堂彩塑,正是宋代含蓄内省、典雅平和的审美风格的呈现。中央美术学院教授钱绍武盛赞崇庆寺的十八罗汉乃“宋塑之冠”,更与苏州东山紫金庵、山东长清灵岩寺、苏州甪直保圣寺等久已成名的罗汉造像并称,成为“天下罗汉三堂半”。

崇庆寺十八罗汉

对具体的“人”的关注,是宋代文化艺术的显著标志。相去不远的法兴寺内同样保存着宋代的精美塑像,历经重建的北宋圆觉殿内,最受关注的同样并非佛坛上的主尊造像,而是环绕四周的12尊菩萨彩塑。这些造像拥有优雅而极富人性光辉的身姿与面容,无疑能够在这片群山之中获得普通信众最强烈的共情与信任。由唐迄宋,宗教意味与世俗情味此消彼长,寺院中的神性逐渐褪去,而世俗化的思潮引领着对人性的体察与关注。

崇庆寺细节之美

这种呼之欲出的“以人为本”之理念,也在太原晋祠中引起现代游人的共鸣。

恢宏的重檐圣母殿带来的并非威严、肃穆的压迫感受,而是在园林环境与自然山水之间,营造出轻盈、飞扬之美——在法度秩序之中,亦可创造出自在、灵动与个性。圣母殿内最受到关注和赞赏的也并非身居C位的圣母雕塑,而是环列周围的数十尊仕女造像。游人们饶有兴致地指点着塑像的神情与衣着,来判断她们的职责与岗位,女官、厨娘等世俗形象饱含着对人间生活的关注与热爱。甚至就连象征皇权威严的盘龙,也在网络时代中被“二创”为比耶龙、点赞龙——这里固然是纪念圣母的殿堂,却也是普通人的居游之地。

太原晋祠

对“宋韵”的理解与实践,不应仅限于花窗、格栅、悬鱼等建筑细节的“造形”重现,中建智地的宸园作品,也在尺度、规制、生活方式上有“意蕴”的追寻。中建宸园再现了宋画中可游可居的山水园林意境,创造出“沧浪微澜”的镜面水池,将宋式雅集的生活传统与“宸雅会”的文化运营相结合。中建宸园把仿宋的书房四宝引入现代书房,也将宋代夏圭的《溪山清远图》演绎为床前的一方风景。

将世俗生活艺术化,也将人文关怀融入日常,或许最得“宋韵”的真趣。这种“以人为本”的实践,穿越千载,依然指引着我们如何创造理想人居。

承古与惟新

东方智慧的现代转译

1923年,鲁迅在北京的东安市场淘到了17张老照片,他从中挑选出一张最为精美的倒坐观音,镶嵌在相框内作为案头陈设。直到今天,在北京宫门口的鲁迅故居内,游人仍可以绕行至鲁迅书房的窗下,见到这张备受珍爱的照片。图中的观音像被鲁迅赞誉为“东方美神”,她相去北京不远,就在正定城内的隆兴寺内摩尼殿的后方——许多人对这座寺院的了解,或许就由此发端。

被鲁迅赞誉为“东方美神”的观音像

摩尼殿有着“世界古建筑孤例”之称。1933年,梁思成第一次来到正定,初见这座奇特建筑时,尚不能判断其准确的年代,但宋画般的造型已经引起他强烈的兴趣:“十字形的平面,每面有歇山向前,略似北平紫禁城角楼,这式样是我们在宋画里所常见,而在遗建中尚未曾得到者。”“那种画意的潇洒,古劲的庄严,的确令人起一种不可言喻的感觉,尤其是在立体布局的观点上,这摩尼殿重叠雄伟,可以算是艺臻极品,而在中国建筑物里也是别开生面。”

如今,站在这座恢宏巨构面前,仍能感受到这座殿宇带给人的丰富感受:它体量庞大,却依靠四座抱厦和重重飞檐,创造出层层向上飞升、同时又极具内敛的美感;拱眼壁上精巧的小窗,不仅在视觉上形成了重复的竖向线条,也将光线引入巨大而幽暗的殿堂内部;柱头上的阑额和檐角的翘起线和谐地响应,所谓“角柱生起”亦再现《营造法式》的标准与规范……

隆兴寺摩尼殿

和梁思成一而再、再而三地重访隆兴寺的经历遥相呼应,中建智地多年来的溯源之旅,也已经数度造访这座华北平原上的辉煌木构。其醇和、典雅的古老风姿,超越了时代的局限,对舒适、雅致、精神归属的共通追求,启迪着“承古惟新”的现代转译。

作为中国文化地产创领者,中建智地所秉承的“文化营宅”方法论,是对“溯源、深研、转译、传新”的持续探索与实践。中建智地通过实地寻访古建筑,精研建筑形制礼序与构件细节,“苍、雄、伟、逸”的唐风与“轻、简、雅、逸”的宋韵,都成为营造现代住宅的灵感来源。初祖庵、摩尼殿的法度与秩序,塑造出形的规范与基础;而晋祠的流水园林、崇庆寺的自然山水,营造出城市山林的诗画意境,有无形而绵长的韵味。

7月14日,中建智地携手《三联生活周刊》,特邀清华大学建筑学院教授王贵祥,中国古代工艺美术史家、清华大学美术学院教授尚刚,蓟州大木作代表性传承人范君等嘉宾,在北京三联韬奋书店美术馆店举办了“中国审美,寻脉宋韵”圆桌座谈沙龙,《三联生活周刊》副主编李伟、中建智地相关人员出席沙龙。大家从宋代文化溯源行主题分享、宋代《营造法式》、宋代工艺美术等不同维度,共同探讨宋韵之美,对话宋之于当下生活的启示与新知。

“中国审美,寻脉宋韵”圆桌座谈沙龙现场

事实上,文化溯源从不是中建智地的一次性行为,而是长期坚守的品牌信念。自2020年起,中建智地便持续开展大规模的人文溯源行动,六年来足迹遍布辋川、正定、忻州、敦煌等中国文化重镇,深入探访唐宋文明遗存,寻脉千年审美肌理。这种对文化精神的专注和钻研,早已内化为品牌体系的一部分,并通过“文化溯源—传世宅园—超极交付”的完整路径,落地于宸系与府系的每一处园林规制与构件细节之中。此次再度踏上宋式美学的考察之旅,既是延续,更是升华,印证着中建智地作为中国文化地产创领者的初心不改与使命未止。

这一理念也贯穿于中建智地多个代表作品之中。北京宸园、中建宸园等宸系项目以宋韵为审美核心,重现举折屋面、悬鱼构件、直棂窗等经典形制;而国贤府系则从园林营造、轴线规制到礼序空间,均体现出对传统文化的系统性还原与当代表达。文化并非装饰,而是建筑的灵魂所在。

滑动查看更多

千年审美肌理,落地于中建智地宸系与府系的每一处园林规制与构件细节之中。图为北京宸园效果图(1、2)、中建宸园实景图(3、4)、北京国贤府效果图(5、6)、中建宸庐实景图(7、8)

中建智地第三座宸园作品紫京宸园也已经亮相,一脉宋韵,建筑规制承袭《营造法式》,打造三重归家礼序,并融入“山花抱厦”“虹桥卧波”等经典宋式元素,园林遵循“道法自然”理念,湖域、叠瀑、草丘、花径等有机布局,重构山水林瀑、飞鸟游鳞的诗画意境,形成雅宋韵致的山水体系,实现与居者精神层面的深度共鸣。

回到摩尼殿内,那尊“东方美神”或许是明嘉靖年间重修后的产物,但仍然保留着宋代的精神和韵味。“她多么富有人情味。你在她前边哪个方向看她,她都能转睛看着你、俯视着你,似欲和你交谈。”鲁迅,这位新文化运动的旗手,以一尊古老雕塑为喻,抒发对民族文化精神的深思,也流露出“承古惟新”的期许。

宋代造像和建筑散发着“醇和”与“含蓄”之美,它们并非过往时代的陈迹,而是“民族文化兴衰潮汐之映影”,也能“反鉴其物质精神、继往开来之面貌”。中建智地深知,文化的伟力不在于复古,而在于唤醒。正因如此,每一场跨越千年的溯源之旅,都是对东方审美精神的致敬,更是对当代生活方式的深度回应。从宋代到现代,我们循着拂晓时分的熹微光芒溯源,也在时代的晨光中,开辟理想人居的未来之路。

策划丨三联.CREATIVE

微信编辑 设计排版丨幸鹏

作者丨楼学

图片来源丨吕文志

视频拍摄丨孙川

*文章版权归《三联生活周刊》所有

欢迎转发到朋友圈,转载请联系后台

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6131人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里