为什么王阳明“心学”是让人自信的学问?

作者:中读编辑部

07-25·阅读时长7分钟

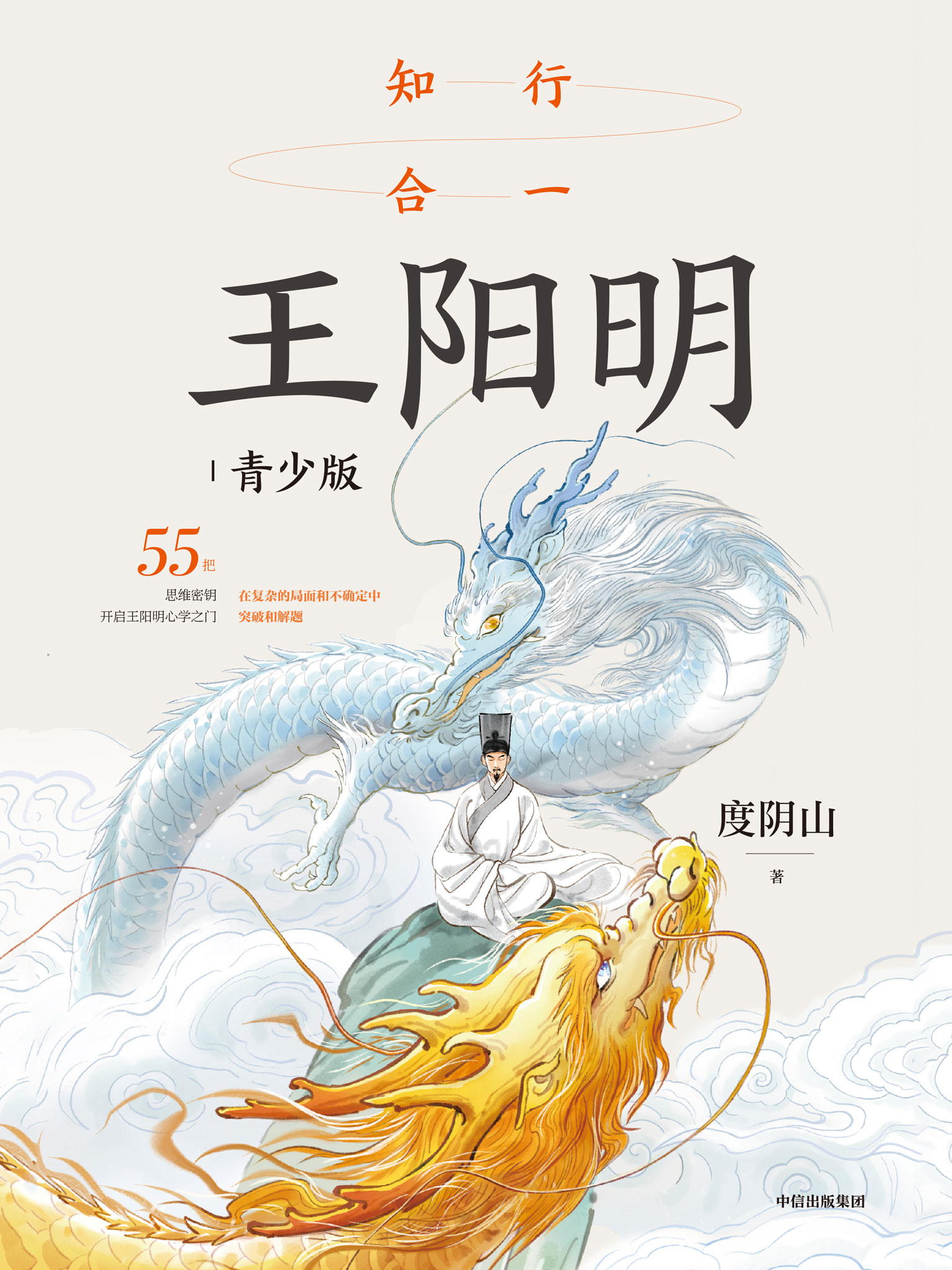

本周我们共读的是写给孩子们的《知行合一王阳明(青少版)》,书中精选了贴近孩子生活的故事和典故,用他们能理解的语言,揭开“心学”的奥秘。作者度阴山巧妙结合当代小读者所处时代的实际生活和处境为叙述场景,引发哲思,重新思考生活中的困惑与选择,从而解决孩子成长中遇到的问题和困惑。

以下文字选自书中的三则典故,启发小读者理解王阳明心学中的核心理念——“致良知”、独立精神以及“立志、勤学、改过、责善”。通过这些故事,孩子们可以更好地领悟“知行合一”的深刻含义。

“人皆可尧舜”

有一天,王阳明的一名学生从外面回来,告诉他:“我看到满街的人都是圣人。”

王阳明笑笑,说:“你看满街人都是圣人,他们看你也是圣人。”

二人正相视而笑时,另一名学生也跑了进来,神秘兮兮地说:“我今天看到一件大奇事啊!”

王阳明问:“什么稀奇事?”

学生激动得直搓手:“我看到满街人都是圣人!”

王阳明又笑了:“这算什么稀奇事,再正常不过。”

王阳明认为,人人皆可成圣,只是有人不自信,又不肯努力,所以被埋没了。

王阳明终其一生都在“致良知”,也坚定地认为人人心中都有良知:天生就懂得致良知的是圣人;迫不得已致良知的是贤人;不愿意致良知的是愚人,而愚人只要愿意改变,就跟圣人没什么区别。所以他才说:“人皆可尧舜。”

这种论调在当时是破天荒的。因为孔子和孟子都说“上智(高贵而有智慧的人)与下愚(卑贱而又愚蠢的人)不移”。意思是,这两类人是天生的,是不能改变的。言外之意就是:大部分人是不平等的。但王阳明却说:下愚不是不可移,而是不肯移。只要他改变了,愿意致内心固有的良知了,那就是圣人。既然大家都是圣人或是潜在的圣人,那人人就是平等的。因为人人都是平等的,所以要自信,你不比别人差,即便考试成绩不如意,也并不说明你的品格不好,或是不能拥有远大的理想;因为人人都是平等的,所以别自傲,你不比别人高明,社会地位的高低和职业种类的不同不能决定人的贵贱和优劣。这是王阳明的人生观之一。

1526年,王阳明的几个学生从北京参加科举回来,在路上逢人便传授心学,意外的是相信他们的人寥寥无几。他们大惑不解,就问王阳明:“为什么老师这么好的学问,却有那么多人不相信?”王阳明问他们是怎么宣讲的,学生们纷纷说了自己的讲授方法。王阳明听后总结出这些方法有个共同点:居高临下地给别人灌输。他摇摇头:“你们这是扛着个‘圣人’去给‘俗人’讲学,‘俗人’一见‘圣人’来了,都给吓着了,还有谁能用心来听呢?”学生们都大为不解。王阳明继续道:“你们如果把自己当成圣人,那人家也是圣人,不可居高临下。你们如果把人家当成是愚夫笨妇,自己也要成为愚夫笨妇。如此才是真讲学。”人不能有凌驾于他人的傲慢,无论是品格还是能力,因为人人都是平等的。

王阳明曾经用黄金来比喻人的能力和才华。他认为,每个人的才能各不相同,就如黄金的分量有轻有重一样。假若尧帝和舜帝如万两黄金的话,那周文王、孔子就是九千两,大禹、商汤、周武王就是七八千两……依此类推。黄金只要成色相同,就都可称为精金,因为精金之所以是精金,在于成色足,而不在于分量大小。意思就是说,每个人在社会中的位置和所创造的价值都是重要而不可或缺的,每一份职业都值得尊重,而只要每一个人都能在自己的位置上认真工作,认真“致良知”,那每一个人都是“圣人”,都是平等的。有人当科学家、航天员,有人做老板、医生,有人是运动员、程序员,有人是会计、厨师,还有人是工人、农民……职业没有贵贱,不过是像人的眼、耳、手、脚那样分工不同罢了,都是在为社会服务,只要在自己的位置上尽心尽力就好了。

“亲民”还是“新民”?

心学是让人自信的学问,自信的基石就是自尊,而自尊的基石则是独立意识。王阳明推崇独立意识,由这样一件事可见一斑。儒家经典之作《大学》的开篇这样写道:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”提出“格物致知”的南宋理学家朱熹对这句话中的“亲”字有异议,他认为应该是“新”。他对这句话的解释是:大学(相对于古代的小学而言)的宗旨就是弘扬光明正大的品德,让人弃旧图新,使人迈入完美无缺的人生境界。但王阳明并不认同,他认为,就应该是“亲”。他对这句话的解释是:大学的宗旨就是弘扬光明正大的品德,爱天下人,让人达到完美无缺的人生境界。

一个是让人弃旧图新(新民),一个是爱天下人(亲民),那这两者到底有何不同呢?来看看周朝伯禽和姜太公的故事就明了了。

西周初期,周武王把姜太公封到齐地为王,把周公旦的儿子伯禽封到鲁地为王。

五个月后,姜太公就来报告政情了。周公问:“这么快?”姜太公回答:“我简化了君臣之礼,礼节都随着当地的风俗。”

三年后,伯禽姗姗而来报告政情。周公问:“这么慢?”伯禽回答:“我改变他们的风俗,革新他们的礼节,丧三年然后除之,搞得我精疲力竭,总算完成了。”

周公说:“如此看来,后代各国必将臣服于齐啊!处理政事不简易,民众就不能亲近他;平易近人的执政者,民众一定会归顺他。”后来,齐国果然成为强国,一度称霸,而鲁国则渐渐衰弱,渐渐被遗忘。

而伯禽和姜太公的治国方略就是“新民”和“亲民”的区别。伯禽用的是“新民”,用权力按自己的意志来教化、启蒙、改造民众,使他们成为自己期望的那种人。姜太公用的是“亲民”,顺着百姓的心而用心,不仅关怀他们的身体,更关怀他们的心,不违背他们的意志,使他们有独立精神。独立意识是心学的核心精神,所以王阳明才会坚持认为《大学》中的“在亲民”是“亲”而非“新”。

那么独立意识是如何产生的呢?王阳明认为独立意识的产生源于我们的良知,如果人能确认和确信自己的良知,那么也就找到自尊、拥有自尊了。良知说是,即是,说非,即非,只以我良知之是非为是非。

“立志、勤学、改过、责善”

王阳明在“龙场悟道”创立心学后,为弟子们立下学习的训诫,名为《教条示龙场诸生》,包括“立志、勤学、改过、责善”四个方面,简称“四事规”。“四事规”中排在第一位的是立志。立志就是立下志向,它既是王阳明心学的一大主题,也是王阳明人生初始的主题。

王阳明十二岁时,已经开始思考一个很深刻的问题了:何为人生第一等事?这其实是一个关于人生的终极目标到底是什么的问题。老师给他的回答是:人生最重要的事是读书做大官。王阳明对这个答案并不满意,他认为人生最重要的事是做圣人。从此往后,他的志向从未改变过。创建心学后,王阳明更是对“立志”格外重视。

王阳明认为,如果不能立定志向,天下就没有能做得成功的事情。那些各行各业的工匠、有特长的人,没有一个不是从最初就立定了志向的。而现在有些人,贪玩、懒散,放纵自己,无心研学,导致一事无成,这全都是因为没有立定自己的志向罢了。如果没有立定志向,就如同那断了线的风筝,只能随风飘荡,还像那无根的浮萍,没有方向,最后能到达哪里,谁知道呢!由此可见,王阳明口中的“立志”指的就是立下志愿、树定志向。简单说就是自己要做什么,它有非常具体的指向性,比如当个老师、当个外交官、当个探险家等。

王阳明自己心中的“立志”非常清晰,是“立下做个好人的志向”,也就是致良知的志向。他也是这样要求学生们的。或许有人说,这只是道德志向,和学业、事业成功没什么关系。但按王阳明的说法,只要能光复良知,让良知越来越多,然后用光明的良知去做事,便什么事都能做成。

不过,立志并非易如反掌,相反,它很有难度。所以王阳明要求正人君子立下志向后,要眼里、耳里只有自己的志向,内心永远专注于自己的志向。并且,王阳明还给出了立志的方法:但凡出现任何干扰志向的念头、情绪、习气,只需立刻清晰一下自己的志向,那些念头、情绪和习气就会消失,必须时时刻刻牢记自己的志向,在每一件事情上实践自己的志向才行。仔细体会我们就会发现,立志的方法其实就是王阳明无时无刻不在践行的“知行合一”。

【写留言赢实体书】

本书启发所有青少年读者,我们每一个人都应该拥有独立意识和独立精神,这才有自尊可言,然后方能找到自信。有了自尊和自信,也就有了无所畏惧的勇气。如此一来,我们才可以不盲目地活在权威和传统中,具有稳定的内核,不妄自菲薄,也不妄自尊大。也才能在面对诱惑时保持清醒,不被干扰;面对不公时敢于抗争、善于抗争,坚定地朝着良知指引的方向前进。

【活动说明】欢迎在评论下方留言,并务必在app内填写收货地址——【填写路径】三联中读app底栏“我的”-右上角“设置”-“收货地址”-填写后点击“保存”(两周内未填写地址即视为放弃奖品)。

【开奖说明】我们将在所有留言里通过随机数工具抽取3名锦鲤,随机赠送一部实体书,留言区内收到“中读课代表”官方回复即视为中奖,赠书将于地址集齐后陆续寄出,也欢迎中奖的朋友们收到赠书后到评论区晒书留言哦~我们将在每周末开启留言赠书活动,祝你拥有这份幸运!

文章作者

中读编辑部

发表文章510篇 获得0个推荐 粉丝3302人

一个编辑部和TA关注的世界

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里