罗永浩和西贝论战:当不透明的预制菜市场“野蛮”生长

作者:三联生活周刊(微信公号)

09-14·阅读时长21分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

罗永浩和西贝的“预制菜”论战背后,是国内预制菜市场标准缺失以及行业和大众理解间存在“认知鸿沟”的现实。

记者|栾若曦

编辑|王珊

罗永浩和西贝的“预制菜”论战背后,是国内预制菜市场标准缺失以及行业和大众理解间存在“认知鸿沟”的现实。

记者|栾若曦

编辑|王珊

编辑|王珊

两种定义

看到罗永浩和西贝创始人贾国龙关于“预制菜”的争论后,李道决定申请会员卡退款。他是西贝十几年的忠实“食客”。在他印象中,西贝一直是西北菜的代表,“安全、健康”。他每个月带着孩子吃两三次,这几年充了大约三万块的会员。李道说,自己并不是对预制菜有意见。他是觉得西贝使用长时间预处理后冷藏半成品的举动,跟他对西贝长期来的印象“很割裂”。

这场持续了5天的预制菜争论对西贝造成了切实的打击。9月12日,贾国龙接受媒体采访时透露,舆情之下,西贝营业额受到冲击,“昨天(11日)和前天(10日)所有门店加起来,日营业额分别掉了100万元。今天(12日)我估计会掉200万元到300万元。”9月13日,本刊记者约采西贝创始人贾国龙,其公关团队称,关于近期的各种争议,西贝目前在内部复盘,暂时先不接受采访。

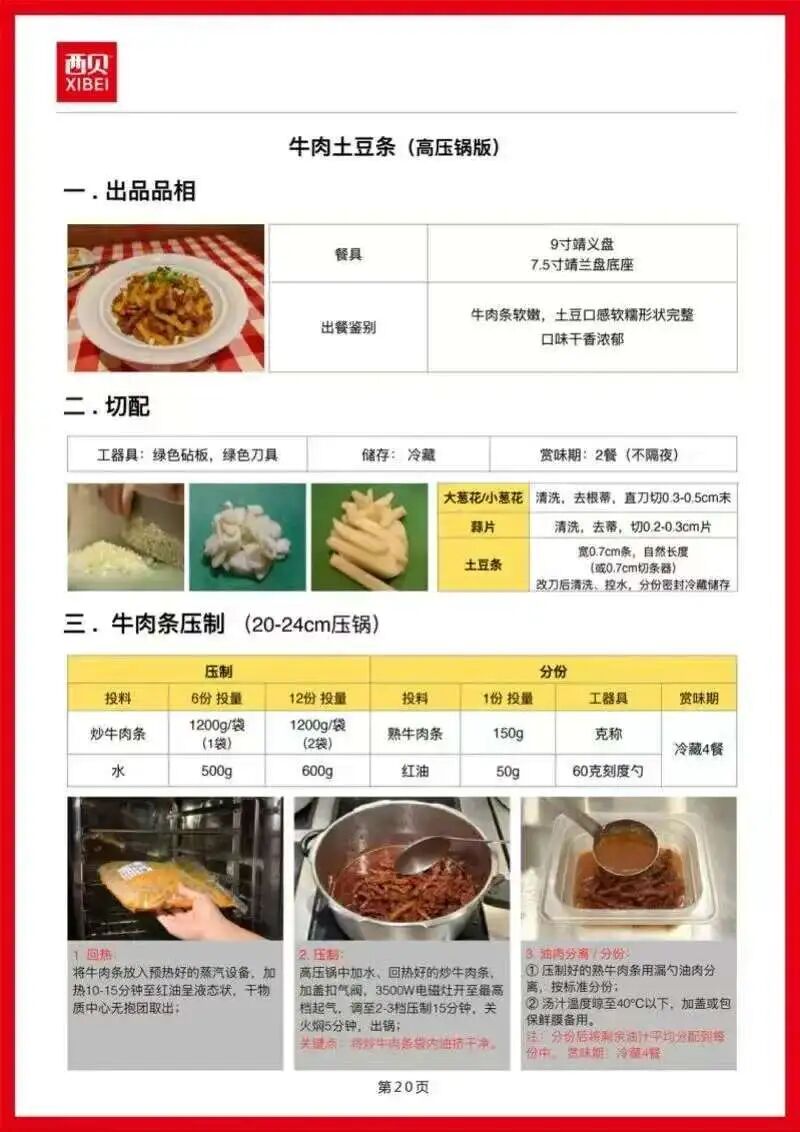

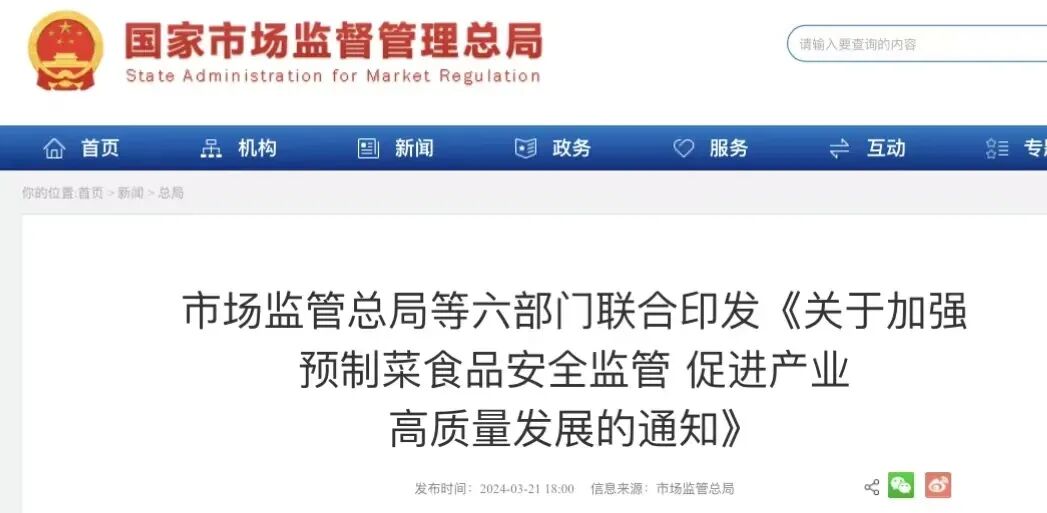

国内一所重点高校的教授廖之栋从事农业食品社会学研究已有10年,他对本刊记者表示,在两人的争论中,不难看出,他们对于预制菜的讨论似乎抱着两套不同的标准。9月11日,贾国龙在回应中称,西贝坚持按照国家严格定义,“西贝100%没有预制菜”,每道菜全部是在门店做的。廖之栋说,贾国龙依据的是2024年市场监管总局等六部门联合发布的《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》(简称《通知》)。通知称,预制菜是以一种或多种食用农产品及其制品为原料,使用或不使用调味料等辅料,不添加防腐剂,经工业化预加工(如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等)制成,配以或不配以调味料包,符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件,加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅对本刊记者表示,根据《通知》中的定义,速冻面米食品、方便食品以及盒饭等主食类食品,不属于预制菜,中央厨房提供的“净菜、半成品”只要门店完成“最终烹饪”,也不算预制菜。但很明显,这里的定义更多是一个狭义概念,与大众消费者通常从广义角度理解预制菜是不同的。这也是罗永浩在争论中提到的,西贝门店有冷冻半成品的图片与视频,不是在饭馆现做,用的也不是鲜鱼和鲜肉,存在使用半成品的情况,罗永浩说,“我觉得这按正常人类的理解就是预制菜”。朱毅说,这场争议说到底还是预制菜的标准界定和公众常识间存在“鸿沟”。

新加坡经济管理学院顾问、CICG中餐出海研究院发起人周鹏邦对本刊记者表示,“预制菜”并不是一个国际通用名词,在美国日本等地,“预制菜”被普遍认为是冷冻食品或冷藏食品。

廖之栋表示,从20世纪初期开始,国际上已经出现一批工业化的罐头食品,例如牛肉罐头、番茄罐头,这些都属于预制菜的早期形态,两次世界大战推动了预制食品的发展,最初是为军队和前线应急服务。而现代意义的冷冻餐出现在上世纪50年代的美国,一个典型的例子是电视餐(TV dinner),一种冷冻即食的餐食,这被国际食物社会学研究当作现代意义“预制菜”出现的标志。

廖之栋指出,预制菜从出现到普及,离不开各方技术的成熟。一个关键的技术是中央厨房,也就是一个标准化采买加工的体系,为大规模、标准化甚至机械化生产打下基础,再加上配方调料工艺发展,让口味“可复制”,生产后再通过冷链物流运输,真空保鲜技术的出现延长了保质期,耐高温耐低温包装材料便于远距离运输,这些技术一步步构建了预制菜的普及的现实条件。

与国际上其他国家相比,中国的预制菜兴起较晚。廖之栋指出,上世纪90年代初,麦当劳、肯德基等国际餐饮巨头涌入,中国才进入预制菜的萌芽期,逐步出现冷冻食品的潮流,市场上出现速冻的水饺、半成品的蔬菜,以及净菜加工配送工厂。2010年后,随着餐饮连锁化趋势以及外卖大量兴起,预制菜开始加速发展,出现完成杀菌和熟制的即食预制食品,自热火锅,还有餐饮商家推出预制菜年夜饭。2020年疫情之后,许多人也开始把预制菜纳入家庭菜谱之中。2021 年,味知香成为“预制菜第一股”(A 股上市),标志着预制菜从概念走向产业化。据统计,全国预制菜相关企业从2018年的8000家激增到2022年的超7.6万家。

韩晋中所在的公司从2002年开始进入预制菜市场,他们主要与酒店、连锁餐饮等企业端合作,2014年开始面向用户端,电商卖菜。疫情期间,预制菜电商侧出现了爆发式增长。经营20多年,韩晋中的公司已经发展出包括速冻调理制品、酱卤制品等多种类预制菜。在韩晋中看来,预制菜实际上是餐饮工业化和家庭便捷化的产物,也是食品标准化的产物,食材工厂的安全性、标准化、稳定性并非一般餐饮厨房或者家庭厨房可以相比。

廖之栋称,供给端一侧,预制菜的发展与国内餐饮公司连锁化程度不断提高有关系。中国连锁经营协会联合美团正式发布《2025中国餐饮连锁化发展白皮书》。白皮书显示,2024年,中国餐饮市场规模突破5.5万亿元,连锁化率继续提升,从2021年的19%,进一步提升至23%。廖之栋曾参与过一个餐饮品牌的调研,有许多餐饮老板对他说,餐饮行业的最大问题并非原材料和成本,而是过于依赖人工,而厨师的状态和菜品质量还可能会出现波动,导致餐食质量不稳定。而预制菜品性价比更高,还能有效提高出菜率和翻台率,中央厨房统一预备制作,口感可复制性更高,从而保证连锁餐饮店口味的稳定性,流程更标准化,可溯源性更高,监管也相对更容易。

野蛮生长的市场

根据艾媒咨询发布的《2024-2025年中国预制菜产业发展蓝皮书》,2024年中国预制菜产业延续稳健增长态势,市场规模达到4850亿元,同比增长33.8%,预计到2026年其市场规模有望达到7490亿元。廖之栋称,预制菜市场快速发展背后在于它满足了当下的需求。对于消费端而言,随着城市生活节奏加快,“懒人经济”的兴起,消费者有对“省时省事”餐食的需求,追求快速便捷,只有较低的下厨门槛,预制菜品就成了他们的选择。在谢梅的冰箱里,预制菜也是“常客”,她平常上班太忙,没空做菜,经常买一些预制菜囤在冰箱,“主要是图一个方便,大厂家预制菜也很干净卫生。”

就预制菜的安全性来讲,上海食品学会食品安全委员会委员刘少伟教授对本刊指出,预制菜发展到现阶段,里面的很多指标都要进行检测,出厂就要符合国家的食品安全标准,从这个角度说,严格按照工艺生产的预制菜,“其安全性没有什么问题”。朱毅也提到,消费者并非在意预制菜本身,经过多年的普及,大家都了解在烹饪得当、选择得当的情况下,预制菜营养流失程度并不像许多人想象中那么严重。

例如,针对冷冻蔬菜无营养,中国科学技术协会等单位主办的“科普中国”平台曾发文称,一般的冷冻蔬菜采用快速低温冷冻的方式对蔬菜进行处理,而速冻的温度低,不仅有效抑制了细菌活动,也使蔬菜细胞内的代谢过程近乎停滞,反而能较好地保留其营养成分。朱毅指出,这一次争论风波下消费者情绪的爆发点主要是在担心信息的不透明,强调知情权和选择权,西贝此前的回应虽然是“合规的”,尽管满足定义,却忽视了公众的感受和情绪。

值得注意的是,在预制菜的发展过程中,始终伴随着对于其安全性、可靠性的质疑。廖之栋记得,2017 年左右,媒体曝光一些外卖商家“只需加热料理包就能开店”,由此引发消费者舆论争议,预制菜第一次进入公众视野。2023年,“预制菜进校园”争议,让公众舆论达到顶点。餐饮见闻创始人、资深预制菜行业从业者郑义认为,中国预制菜市场快速扩张发展,大家看到巨大的市场需求前景,纷纷入局,但由于行业规范标准的缺失,行业进入“野蛮”发展阶段,有些企业预制菜出现产品和食材极度不匹配,影响了很多消费者对预制菜的信心,甚至“没有一点好印象”。

从行业生态来看,郑义指出,预制菜市场上主要有三大类参与者。第一类是农牧企业,他们大多为鸡牛羊猪鱼肉等原料供应商,有较大的原料成本优势。第二类是餐饮企业,凭借客户基础和品牌优势,将自己的菜肴做成预制菜产品,如全聚德。第三类是生鲜商超渠道,例如盒马、山姆等,他们的优势在于作为渠道平台,他们在距离用户最近的地方,掌握了用户消费习惯数据,可以倒推工厂做满足消费者喜欢的产品。

但事实上,在国内预制菜一直是一个相对模糊的概念。无锡市市场监管局和江南大学食品学院合著的一篇文章《现代食品产业升级中的信任试炼:预制菜争议的社会机制与监管回应》中写到,从实践来看,“预制菜”既非具有固定产品特征的食品门类,也非法律上的独立监管对象,而是一个高度泛称化、使用范围极广的商业术语。在韩晋中的印象里,他们的预制食品最初只是叫作酒店半成品菜或者酒店特色食材,对食材做预处理,再搭配相关调辅料,大约2020年前后,“预制菜”这个词开始流行起来。

针对“预制菜”,不同的地方以及团体协会的概念也有所差异。2022年3月,《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》认为,预制菜一般是指将各种食材配以辅料,加工制作为成品或半成品,经简易处理即可食用的便捷风味菜品。又如,2022年6月,中国烹饪协会发布了团体标准T/CCA 024-2022《预制菜》,将预制菜定义为以一种或多种农产品为主要原料,运用标准化流水作业,经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉成型、调味等)和预烹调(如炒、炸、烤、煮、蒸等)制成,并进行预包装的成品或半成品菜肴。直到2024年3月,国家6部门联合印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》(以下简称为《通知》),首次在国家层面明确“预制菜”的定义和范围。

公众的担心和预制菜行业迅速地发展,也在推动地方及国家层面不断规范标准。据《第一财经》报道,2025年9月13日,国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查,即将向社会公开征求意见。届时,预制菜“身份”将有统一说法,餐饮门店是否使用、如何使用预制菜,也将首次纳入信息披露范畴。也有专家建议,预制菜的上述信息应强制披露。这将是预制菜行业从“野蛮生长”走向“合规时代”的关键节点。

廖之栋认为,预制菜国家标准出台节奏较慢,其实还是为了考虑到尽量能够完备,多征求一些意见和建议,否则盲目出台不成熟、不完备的规定,对行业和公众来说都会有影响。朱毅指出,其他国家已经有不少可以借鉴的案例,比如,日本的预制菜标注管理体系相对比较完善,所有预制产品都要标注“调理食品”或“冷冻食品”,复热工艺也要精确标注,并且已经开始推动扫码获取预制菜全链条信息的工作。意大利则是要求所有预制菜都要标注加工的地点和具体的工艺。

朱毅补充道,未来国内制定预制菜相关规范,与其纠结“是与不是”,不如更多引入预制菜分级制度,例如一级属于净菜,二级属于腌制、调味浅加工生制,三级是预煮预炸的熟制半成品,四级则是即热预制菜,消费者清楚明了的能看懂,也可以根据需求选择。另外,也可以推动供应链溯源,让预制菜更“透明化”,消费者扫码即可获得,中央厨房的生产日期,关键食材来源,添加剂是否合规,一切都光明正大,也让消费者吃得放心。

(应受访者要求,除朱毅、刘少伟、郑义外,其余均为化名)

排版:小雅 / 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6148人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里