06 综述·壁画造像 | 空间的流动,带我们在洞窟内行走

作者:巫鸿

2023-08-21·阅读时长6分钟

三联中读的朋友们大家好,欢迎收听《给国人的美学课》,我是巫鸿。

这就是我们今天到达莫高窟时看到的样子,去过的朋友应该很熟悉。学习美术史很重要的一点,就是我们必须回想古人的经验,不能只想我们自己的经验。

▲ 敦煌莫高窟前的牌楼

▲ 敦煌莫高窟前的牌楼

首先,拿莫高窟来说,古人看到的肯定不是现在这个样子,因为前面的牌坊是1959年才移到这儿的,后面混凝土的崖面也是20世纪50年代到60年代建的。所以,这就让我们来反思:历史上的莫高窟是什么样子?答案是什么?历史上没有一个单独的敦煌,也没有一个单独的莫高窟,只有无数不断变化的莫高窟。

人们走向莫高窟的足迹总是重叠而积累的,渐渐踏出通往鸣沙山的道路,崖面上的窟数也随之不断增加,从一个变成两个变成三个,直至数百个。所以要先找到莫高窟的起始。

最早的洞窟为何而建?

学者一般把莫高窟的起始确定于公元366年。那一年,莫高窟属于当地的前凉政权。相传那一年有一个叫做乐僔的和尚,希望找一个非常安静的地方修行,所以当他来到这个地方,就在宕泉河(又名大泉河)河畔的鸣沙山,忽然看到“忽有金光,状有千佛”,这是一个很祥瑞、很神奇的瞬间。于是他就在山上“架空凿岩”,修建了敦煌莫高窟的第一座石窟。这是根据文献记载的。

▲ 三危山

▲ 三危山

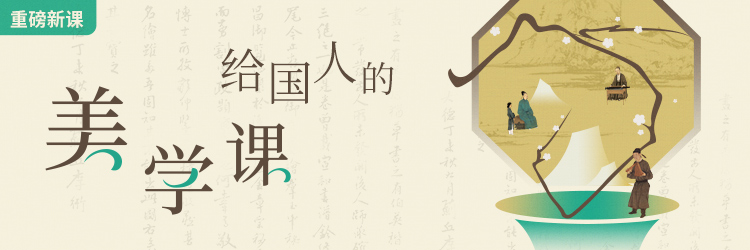

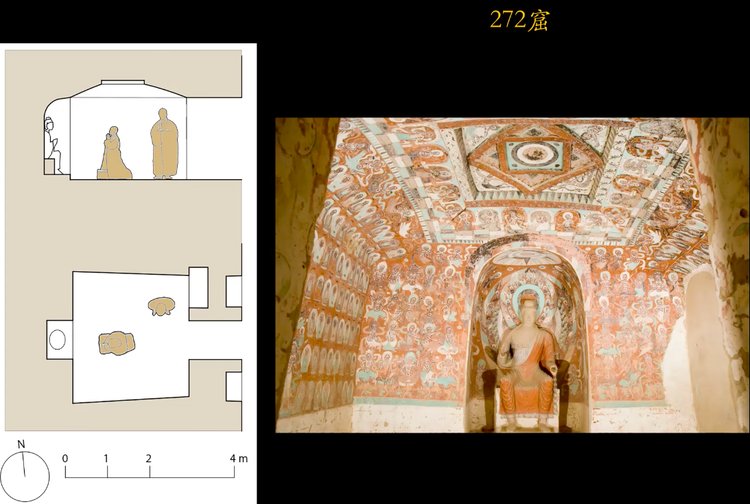

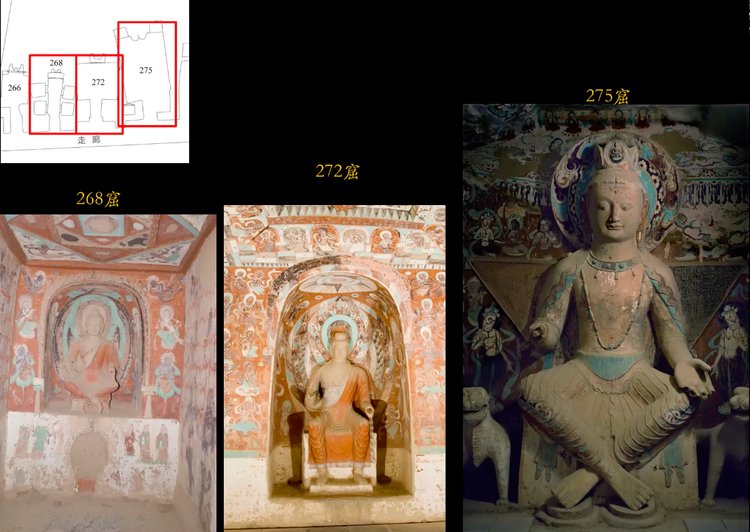

在他建窟之后,又有一个叫法良的禅师从东边来了,云游至此,在乐僔窟的旁边建造了自己的禅室。现在乐僔和法良的禅窟已经找不到了,今天存在于莫高窟最早的窟是三个,分别是第268窟、第272窟、第275窟,通常被称为“北凉三窟”。但是对它们的时代有些争议,比如已故的权威宿白教授就认为它可能属于北魏,我把它叫成“原窟群”,就是敦煌现存最早的窟群。

初期的莫高窟有什么特点?首先需要注意,这三个窟是作为一个建筑群来设计、建造和使用的,它的目的是什么?实行禅观,就是僧人坐禅和观相所在。这个功能解释了这组洞窟选的位置。它的位置在哪呢?在离地面13米高的崖壁中部。

▲ 莫高窟最早的三个窟:第268窟、第272窟、第275窟,通常被称为“北凉三窟”

▲ 莫高窟最早的三个窟:第268窟、第272窟、第275窟,通常被称为“北凉三窟”

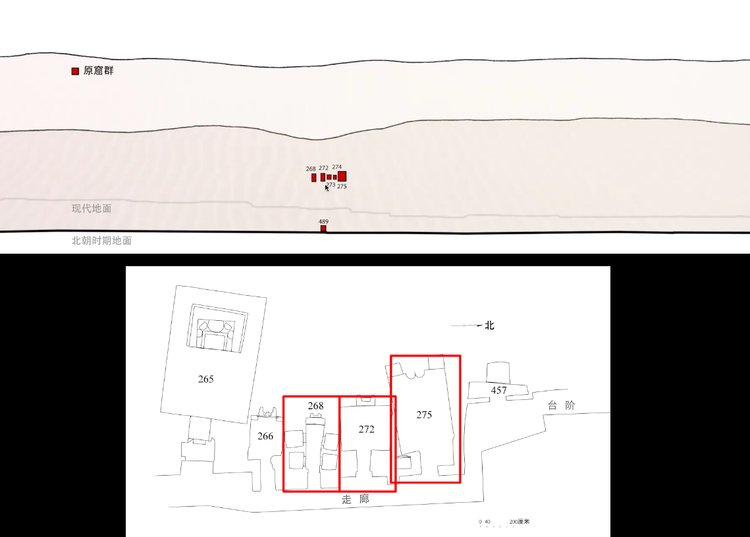

所以原来洞窟离地相当高,有13米高左右。所以这也就是刚才我们看文献说的“架空凿窟”,它是架空在岩壁上凿的。这个地点肯定给施工和观看带来很大的不方便,因为在崖壁上开凿和绘塑佛像,肯定会比平地操作要困难得多,而且每次都必须攀登高梯、鱼贯而入。导致特殊选址肯定是有原因的,无疑是对于窟的宗教功能的考虑。

所以,这些窟是用来干什么的?就是禅观,禅观需要殚思竭虑,一心向佛。我们可以试想一下,在窟里坐禅的僧人的所见和心态。他看到什么?崖下的大泉河,隔离了对岸的红尘世界,高崖之巅的静室,被转化成佛陀的天宫。

▲ 原窟群对面的大泉河和三危山

▲ 原窟群对面的大泉河和三危山

从这里还能看到三危山的峰巅,也就是乐僔看到的“忽见金光,状有千佛”之处。这三个窟的内部空间也是为了这个目的服务的,现在我们就走进去了。先进南端的第268窟,当然我们也可以想象从北端进入。大家会看到这个窟是最小的,也是直接为了禅观使用的。

▲ 第268窟

▲ 第268窟

进了这个窟我们看到是一个纵向的长方形的窟室,沿着门道向内伸延,中止于西壁上一个小龛里的佛像。所以朝拜者的第一感觉是它非常狭促,它的高度只有1.85米,宽度1.2米,长度3.1米,所谓的主室更像一个甬道,两边各开了两个禅室,更加强了甬道的印象。建造窟的人肯定是以单独的人身为参照系数设计了这个空间,因为只有一个成年人能够在其中回转,两壁所辅的禅室把这个参照系数压缩到极致。因为每个内部只有一米见方,只能容纳一个人长期蜗居之中。

它的特点就是人的比例,按照一个1米7左右的成年男子的比例,大家可以看到窟的大小,如果没有这么一个人,就不知道这个窟到底有多大,你会想象可能很大。实际上,你把自己想象成这个人,就知道这个窟很小,佛像也非常小,基本上就可以碰到天花板。

所以我们看到这就意识到,整个窟空间设定的目的,都是通过最大限度地限制使用者的身体运动和彼此之间的交流,因此来促进内向的精神扩张,就是“禅”与“禅修”。你不需要动,你需要让你的精神能够开发,能够想象。

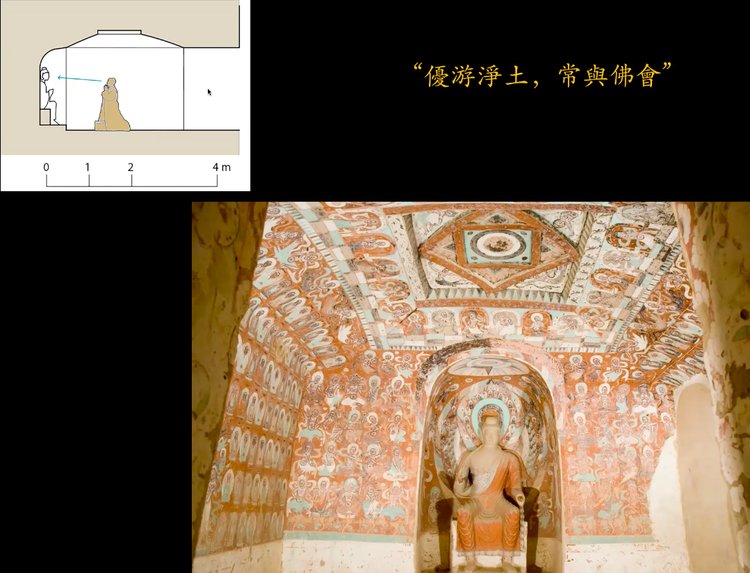

从这里我们就到了下一个窟第272窟。它的体量也相当局促,只有5平方米左右的地面面积,但是如果我们从第268窟直接过来,就是从刚才那个窟直接过来,会有一种预想不到的豁然开朗的感觉。主要是因为什么?这是因为窟型变成接近正方形,还有一个往上升的覆斗顶,造成了一种更开阔的感觉。

▲ 第272窟

▲ 第272窟

这个窟的图像和雕塑充满了墙面和窟顶,西壁即正壁上有一佛龛,里面是一个庄严的佛陀,应该是弥勒佛,两边有40位菩萨在欣喜地舞动,因为他们都在听佛来讲述佛经,所以非常欢悦,通过他们的动作反应出来。在侧壁上,变成了一种很肃静的千佛,顶上是天宫伎乐,所以整个不同的壁面、不同的图像组成了一个井然有序、比例协调的图像程序。

主尊弥勒佛似乎身处于一个虚幻的空间,因为它在一个龛里凹下去了,他有四重身光和头光,仔细看头光里都有千佛,还有天人、光焰。所以在中古时期的修禅僧人的印象里,这些千佛在背光、头光里,都是从佛身上不断化现出来的。所以位于石窟焦点上的佛龛,就被想象成了一个宗教奇迹的集中发生之处。

所以我们在看这些窟的时候,要想象当时打坐僧人的意念,他可能产生的奇幻视觉或者想象、观象的经验。

有的学者根据窟的形状,叫它“殿堂窟”,推测它可能是一个讲堂。因为从印度开始,佛教的佛窟就有讲堂和坐禅的功能之分。但是如果考虑到第272窟的尺度,以及主尊佛像相当靠近地面的位置,我觉得它提供的仍然是以单独的身体为参数的一个个性空间、个人空间。比如我们想象只有僧人跪下的时候,才能看见佛的脸,要是站起来,就好像从上往下看佛,这不合适。所以一定是这种姿态,佛也不大。所以还是为了修禅的个人性的空间。它也很小,所以这个空间是从四面八方涵容着参拜者的身躯,激发出他与佛教的交流、互动。这个窟非常美妙漂亮,充满了音乐感,充满了超验的意义。因此还是为了禅观,四壁和天顶上的绘画和雕塑,实现了一个参禅时“悠游净土,常与佛会”的想象,要进入和佛的领域。所以这个窟提供了这么一个环境。

▲ 第272窟

▲ 第272窟

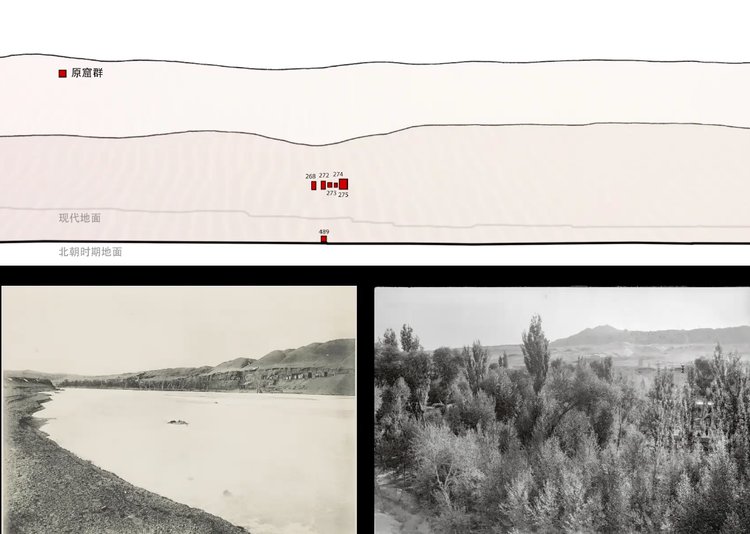

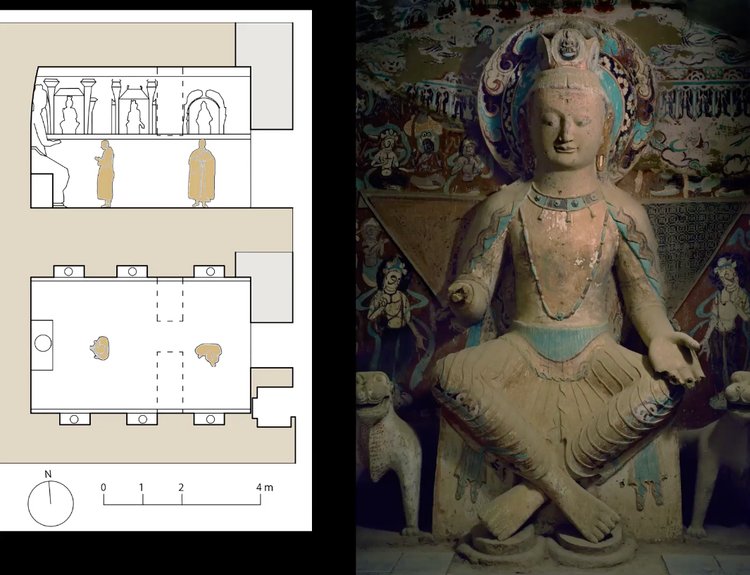

这种“悠游净土,常与佛会”的想象,在接下来的第三个窟——第275窟里得到了最强的体现。这个窟是三窟里最大的一个,我们忽然发现,从第268窟到第272窟再到第275窟,窟内的空间尺度几乎是以成倍的速率增大,从第268窟1.85米的天顶,到第272窟2.5米的天顶,然后到3.6米的高度。但是增加速率更快、更迅速的是佛像的尺度。

▲ 空间、雕像对比

▲ 空间、雕像对比

第275窟的佛像本身就达到了3.34米,几乎是第272窟中佛像的三倍。所以我们可以认为,这个是两个同时发生的变化,一个是增大的空间,允许造窟人展示越来越大的佛像;另一个是强烈的把佛像增大的愿望,也促使了空间的扩张。随之更深层上的变化,就是佛像主尊和参拜者之间的关系,空间关系。

在第268窟我们看到交脚弥勒坐在西壁上,是远离地面的一个壁坎;到了第272窟,佛像位置大为下降,但是离地面还是有一段距离,还是坐在壁龛里;到了第275窟就不一样了,弥勒佛是直接坐在建立在地面的基座上,基本上在地上,他的脚下有一个莲花在托着脚,佛龛消失了。这个佛像是个未来佛,弥勒佛是个未来佛,好像从墙壁中走出来,和参拜的人共处一室,不管是坐还是站,都处于一个空间里。

▲ 第275窟

▲ 第275窟

从另一个角度看,参拜的人也可以想象自己终于进入了弥勒佛的场域。我们知道,这个窟的主题就是弥勒佛的兜率天宫,不但主尊是弥勒佛,造窟的人还在两边的墙壁上煞费心血地不断制作弥勒天宫的形象,中间都是交脚的弥勒佛,我们看到宫殿、阙都是弥勒天宫,所以整个窟就是表现弥勒菩萨的天上宫阙,所以参拜者最后进入的也就是天上的宫阙。

▲第275窟

▲第275窟

我用了一些时间来讲最早的“北凉三窟”,希望能够让大家感觉一下,从空间的角度,从外到里来看这些窟,可以更理解这些窟内部的故事。

如果您喜欢本讲内容

欢迎将课程海报分享到朋友圈

一起开启美学之旅

文章作者

巫鸿

发表文章36篇 获得1个推荐 粉丝1086人

著名艺术史学者,芝加哥大学教授、东亚艺术中心主任,芝加哥大学美术馆顾问策展人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里