07 综述·壁画造像 | 参禅、拜佛的空间,开启崇拜者心中的佛性

作者:巫鸿

2023-08-21·阅读时长3分钟

三联中读的朋友们大家好,欢迎收听《给国人的美学课》,我是巫鸿。

现在我们就往下推移,到莫高窟下一个阶段的发展。

以原窟群为起点,向南北延伸

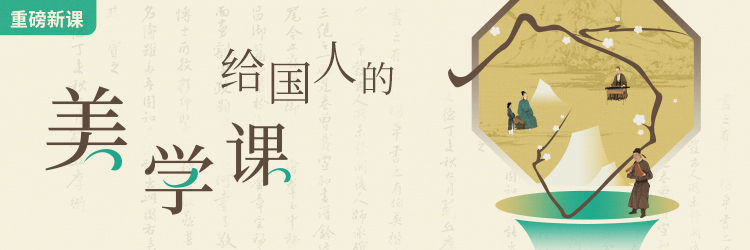

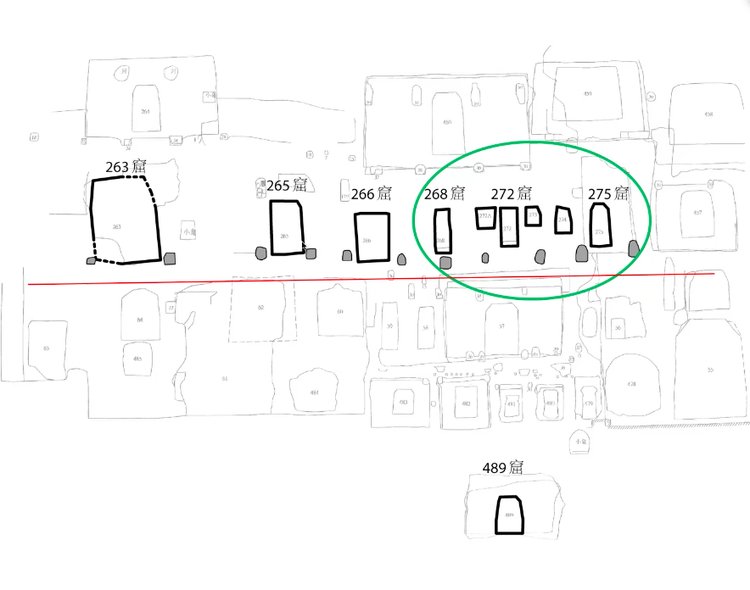

下一个阶段的发展怎么样?它是以原窟群为起点,在崖面中部向南北两方不断伸展,建构了横向排列的许多窟。

▲ 敦煌莫高窟的崖面

▲ 敦煌莫高窟的崖面

主要包括南边的一排和北边的一排,中间缺的这块很可能是由于在历史上崖面崩塌了,原来应该有窟的。这些新的窟,显示出一种完全新式的空间模式,它表现了造窟者对传统不是完全跟随,会对传统改辙更新。

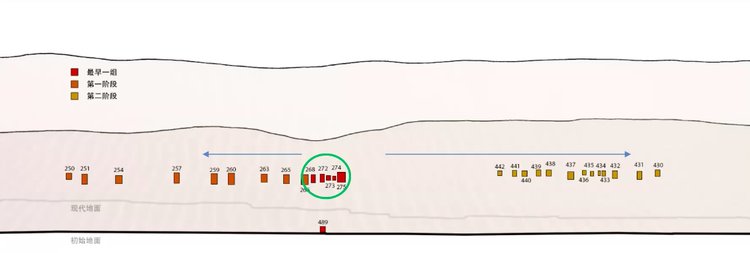

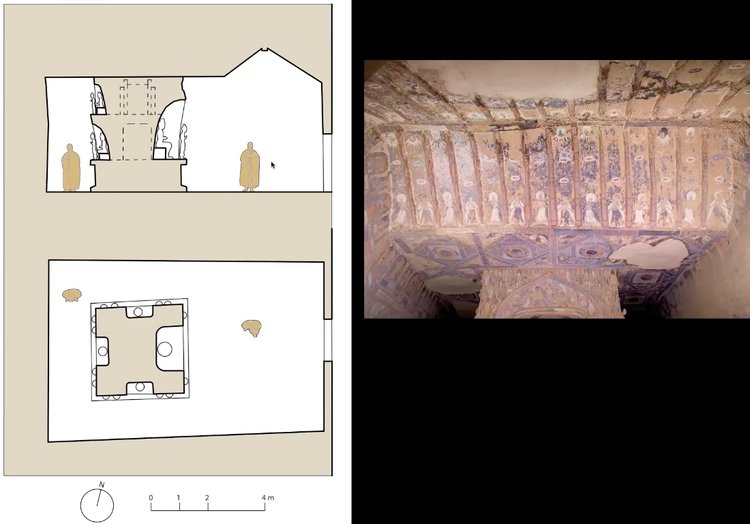

这种新的模式是什么?考古学家还有美术史学家给它一个名称叫“中心塔柱窟”或者叫“中心柱窟”,但我感到“塔庙窟”这个名字可能更适合揭示它的内涵。原因是这种窟的原型,不仅是一个塔,而且是个庙。因为这个庙包含了塔,还有周围的空间,象征佛堂。

▲中心塔柱窟(塔庙窟)

▲中心塔柱窟(塔庙窟)

我们知道,当时中古时期在中原的庙,比如中岳庙、永明寺等都是以塔为中心,周围有院子,这些僧侣就可以在塔的周围绕圈,所以是一种塔庙,这种中心柱窟模仿的就是一种塔庙的建筑。

▲新窟和早期的原窟群处于同一平面,崖面上还留着原来栈道孔洞

▲新窟和早期的原窟群处于同一平面,崖面上还留着原来栈道孔洞

先从外面看,首先这些新的窟和早期的原窟群处于同一平面,现在在崖面上还留着孔洞,就是原来栈道的木构洞。所以我们知道,原来有一个栈道,人可以在上头水平地走过来。如果当时参拜者是从老窟往这边走,第一个印象就是内部空间突然增大,这些窟的内部面积比原来的窟要大得多,甚至比最大的第275窟还要大上一倍以上。

▲塔庙窟前部的人字披

▲塔庙窟前部的人字披

而且这些窟的前部模仿木构建筑,上面有人字披,人字披的木构建筑好像“椽子”似的,它这个地方最高可以达到5米,比刚才说的第275窟高了1.5米左右。原来入口的正面就是入门的上方,还开着比较大的明窗,把自然光线引到窟里,也增加了室内空间开敞、通透的感觉。所以这种建筑肯定是隐含着新的宗教功能,大、明亮、宽敞,肯定不是为了坐禅,因为坐禅需要很小的空间,需要局促,需要把人的精神维度给扩大。这么大的空间,为了一种身体移动,新的一种礼仪宗教功能。所以这些新窟的设计不是为了禅观,而是提供了拜佛和绕塔的场面,把整个寺院给浓缩入了这种连贯的石窟空间。

所以刚开始的空间,是披领和塔的前部空间,这个空间可以做参拜,像一个有房顶的佛堂,人可以参拜。这空间进而连着塔周围的回廊,相间,回廊引导着信众进行绕塔的礼仪。佛教典籍反复教导绕塔或者绕行佛塔,可以积累很多功德,可以使佛徒接近佛陀,而且可以开启崇拜者心中的佛性。

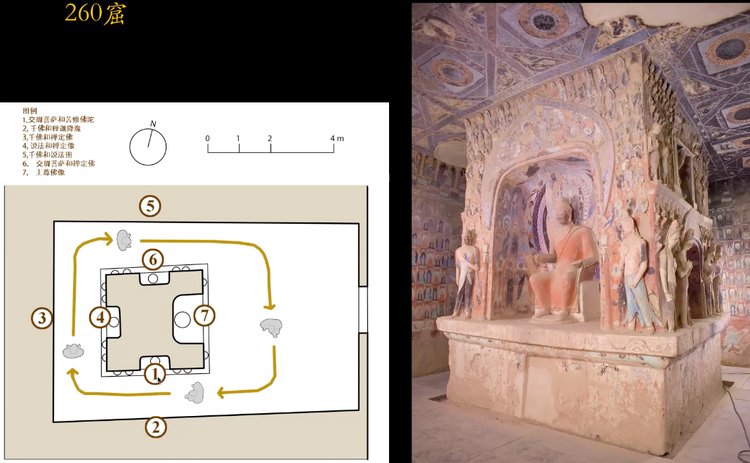

▲第260窟

▲第260窟

一般认为,在塔柱窟(塔庙窟)里信徒的行为、旅行是从左侧开始,顺时针围绕塔柱旋转一周。在这个过程中,信徒就可以看到塔柱上的雕塑,还可以看到四周墙上的绘画。用第260窟做一个例子,我们可以看到这些东西,所以这些画像和雕塑不是静止,它们在人的活动中被观看,同时发挥着作用。

一套持续的内在机制

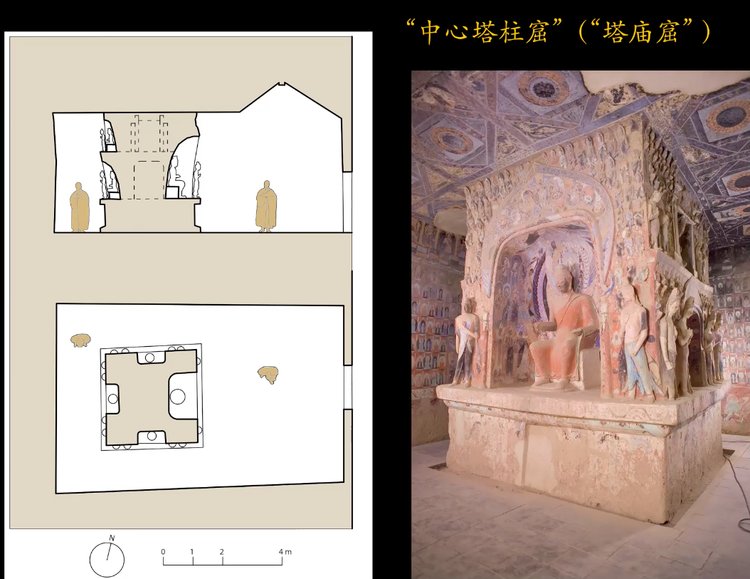

好,接着就是下一段,基本是从北魏开始,延续到更晚的时间,这种窟甚至在初唐也还存在。到了7世纪末,初唐和盛唐之间,在敦煌就已经有很多洞窟,大概有两百多个洞窟,大部分还是沿水平方向盖的,但有时候一个家庭会把自己的窟盖得很远,比如第220窟和别的窟分离了,肯定是有些特殊的动机。

▲初唐时期的莫高窟崖面

▲初唐时期的莫高窟崖面

虽然在这个阶段,从北朝到初唐,经历了很多的朝代变化,但是莫高窟的扩建基本上遵循着一套持续的内在机构,是什么机构呢?一个是窟群的扩展,基本上以水平延伸来形成;还有一个,它的扩展基本上集中在崖壁的中部,既不触及地面,也不靠近崖岭,各层的窟有不同的层次,水平上以栈道相连,通过阶梯,和地面或者别的窟发生关系。

所以作为整体来看是什么样子?我们现在当然看不到了,但是可以从敦煌的文献里看到,当时人是怎么描述整体建筑群的,比如在《翟家碑》里就有这样的话:“嶝道遐连,云楼架迥。”我们首先看到嶝道都连在一块,云楼高高地架起来,“张鹰翅而腾飞”,很高很高,像“重轩”和“翠阁”等词,都很高很漂亮,连起来的一大片木构建筑,给我们一种视觉的感受。所以前三百来年,莫高窟基本遵循着这样的建造程序。

如果您喜欢本讲内容

欢迎将课程海报分享到朋友圈

一起开启美学之旅

文章作者

巫鸿

发表文章36篇 获得0个推荐 粉丝1086人

著名艺术史学者,芝加哥大学教授、东亚艺术中心主任,芝加哥大学美术馆顾问策展人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里