08 综述·壁画造像 | 王朝兴盛,纪念碑性质的凸显

作者:巫鸿

2023-08-21·阅读时长5分钟

三联中读的朋友们大家好,欢迎收听《给国人的美学课》,我是巫鸿。

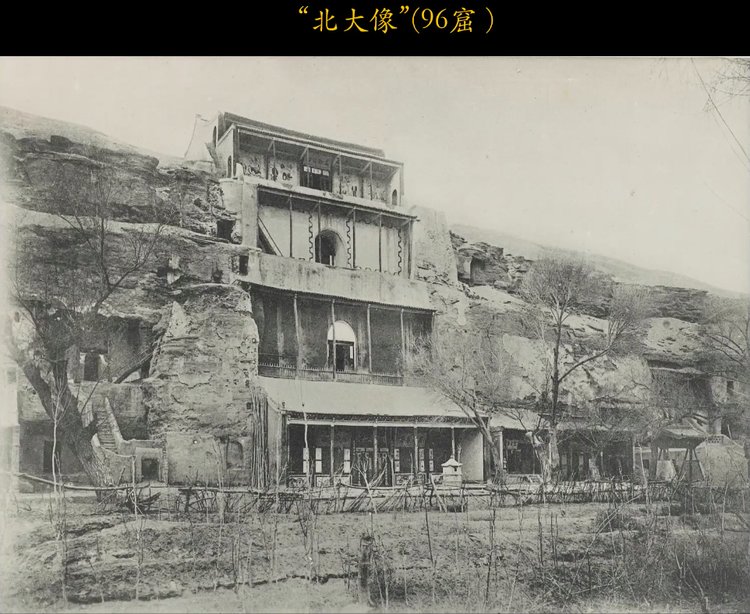

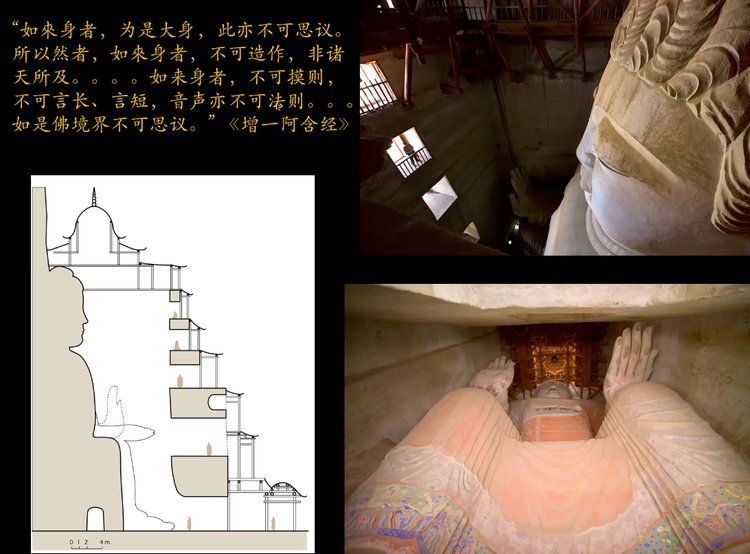

首先打破“嶝道”“重轩”形象和营建机制的,是修筑于7世纪末被唐代敦煌人称作北大像的第96窟。

▲北大像(第96窟)

▲北大像(第96窟)

学者都认为,这个窟的开凿与武则天的政治企图有直接关系。大家都知道武则天想当皇帝,为了这个事情做了很多宣传,因为一个女性做皇帝不是那么简单的事。比如造了一个佛经,修了很多佛寺。这个窟是7世纪末造的,正好赶上了时间。

比如武则天造的一部很重要的经书,叫《大云经疏》,说武则天是天女下世,应该入主天下等,所以武则天就下令全国都造大云寺,“北大像”这个石窟也就是这个时候造的,是官方的计划在敦煌的直接反应。所以这个窟有不同寻常的政治意义,它不是一个家庙或者家窟,它在当时是一个很重要的政治性建筑。

大像窟:纪念碑性质的引入

所以它引进了莫高窟原来从来没有用过的一种形式:大像窟。它从地面到崖岭,首先造了35.5米高的弥勒佛坐像,围绕这座像,依着山崖又造起了40余米高的四层木构建筑。所以从外观看,像一个雄伟的楼阁,像一个纪念碑,实际上它的政治功能也确实就像纪念碑一样。这个像的建造,给莫高窟整体窟群带来非常重要的变化。

首先,它带来一个体量巨大的标志性建筑,以前建造的数百个洞窟也有很大的,但是都属于一个窟群的整体,没有像96窟这种主宰性的建筑。第96窟(“北大像”)的出现,顿时给莫高窟的崖面提供了一个视觉中心。在此以前,莫高窟的扩充都是通过水平延伸来实现,窟都集中在山崖中部,而作为一个有多层楼阁立面的巨型窟,北大像就是突兀竖直的形象,隔断了山崖上原来平行延伸的洞窟。

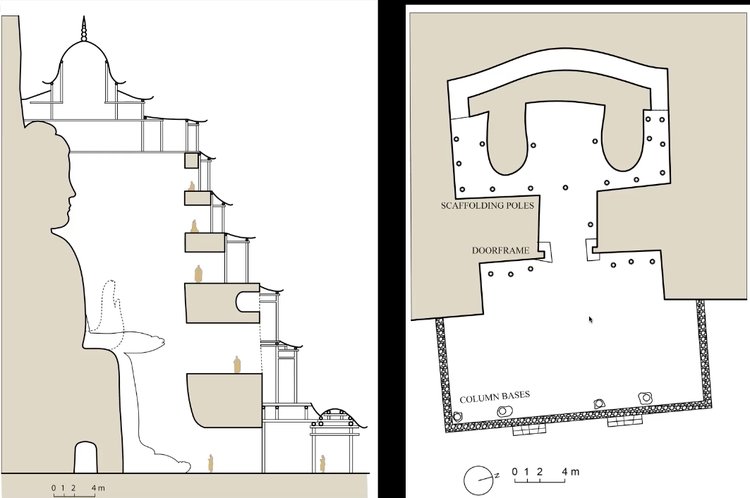

▲“北大像”(第96窟)的内部结构

▲“北大像”(第96窟)的内部结构

咱们也再进去看看它的内部空间。从内部看,建筑的底部首先是一个宽阔的大像堂殿(我们在右边的图上可以看到),先有一个很大的殿堂,原来里面有四大天王的巨大雕像、塑像,中间有个甬道,在殿里的参拜者是看不到这个佛像的,只能看到佛的脚部。走进主殿以后就是这个窟,你也看不见整体的佛,只能看到脚,但是你可以上去,上面有梯子可以上去,慢慢就进行一种对佛像的巡礼,从下到上。隐含的佛教思想是什么?我给大家看一段引文,《增一阿含经》里形容佛:“如来身者,为是大身,此亦不可思议。”凡人是不可思议,他是如此之大,他的身“不可摸则”,他的言语和音声常人无法想象,所以佛的境界是不可思议的。

从这个角度看这个窟,可能有一种新的感受,这个窟的目的是让信徒得以接近和目击这一不可思议的神圣佛体。因此一方面把佛像整体给盖起来,不能一眼就看清楚,但是又提供了接近佛身的渠道,在楼阁各层之间竖梯子,让礼拜者可以逐级而上。在攀登的过程中,礼拜者从佛的脚下升到膝盖、胸部、头部,在不断增高的望台上巡览佛陀的身体,当达到最高一层,直对着佛面的时候,礼拜者获得的不但是完成了的观看过程,而且是宗教意识的升华。通过对硕大佛像的朝圣,能够观瞻、观仰到佛陀的不可思议的整体。

▲北大像(第96窟),右边两幅图分别是从最高处和最底下看到的画面

▲北大像(第96窟),右边两幅图分别是从最高处和最底下看到的画面

上面的两张照片就反映了“从最底下可以看到什么”,以及“在最高处可以看到是什么”。所以“北大像”和“南大像”的意义非常重大。

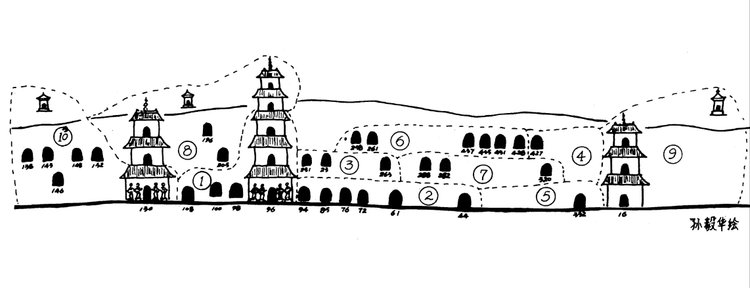

还有一个重大意义,就是这两个重要的大像窟在唐代出现以后,给莫高窟造成一个重要后果,就是这两个核心的建筑,自然地为莫高窟引入了中心和等级观念。离这两个大窟越近就越接近于中心,因此也就被最有权势的统治者和僧人所需求。

▲莫高窟崖面的核心建筑

▲莫高窟崖面的核心建筑

归义军时期的功德窟

这个趋势到了9世纪中期的归义军时期变得更明显。不少归义军的首领,也就是敦煌当地的实际统治者、政治领袖。不少这些归义军的首领,以及家属亲人,把像自己的纪念碑似的功德窟,或者他们的家窟修在南北大像周围,靠近中心。跟随他们的榜样、亲属,还有当地的宗教领袖也都是如此为之。

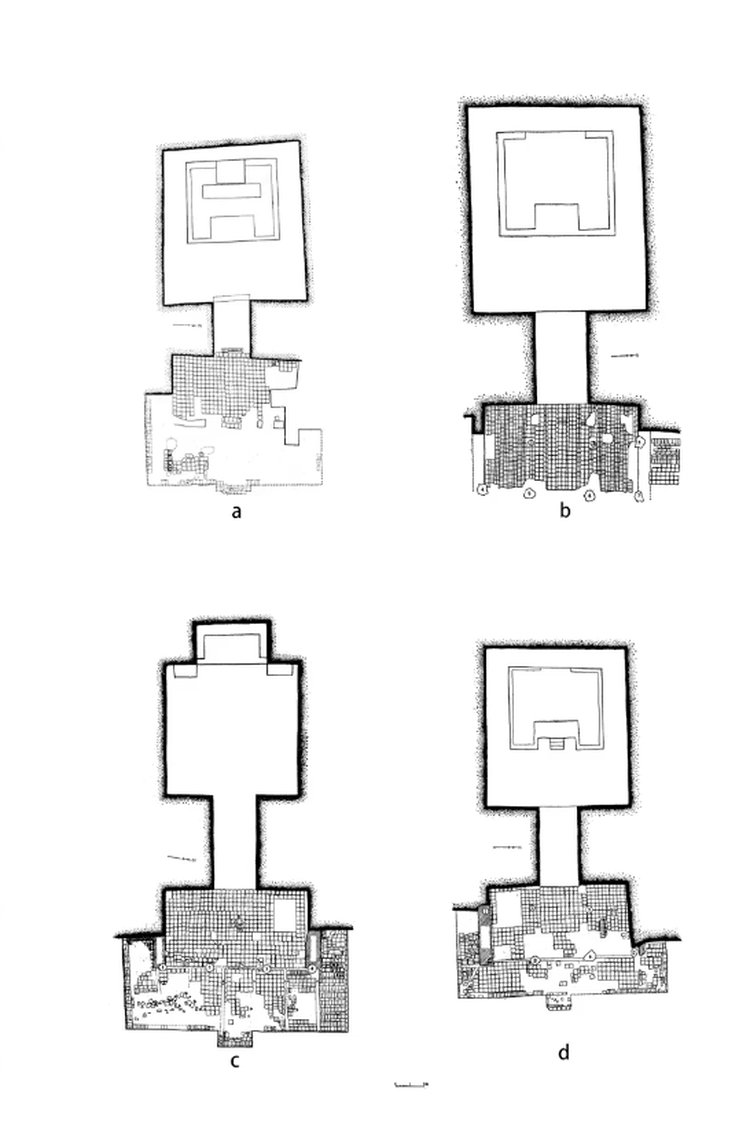

这些大窟到了9世纪、10世纪,不在中层、上层了,很多是修在莫高窟崖面的底层,所以非常接近于人的活动,而且非常大。大家看几个平面图,就这些大窟的平面图,如果看比例尺的话,它非常开阔,它们有不同寻常的规模,窟前还有华丽的殿堂,接着外界,因为它在洞窟的底层,很容易进去。而且在这些殿堂和窟内常常举行频繁的大型佛事活动,所以从结构到位置到活动,都给莫高窟创造了一个新的形象。

现在我们去参观莫高窟,看到一些大的窟,大家注意一下,一般都是在这个时期开拓扩建,所以当时他们建的时候,为了显示壮丽的形象,甚至不惜破坏原来一些前代的洞窟。因为开窟的人都很有权势,可以破坏一些原来的小窟,造他们自己的大窟。

▲归义军时期大窟平面图

▲归义军时期大窟平面图

上图还反映了这个时期发生的另外一个很有意思的变化。这三个窟的中心都造有佛坛,佛坛上放着佛、菩萨、弟子、天王的塑像,因为这个变化,宗教礼拜的对象佛,从墙内被请到了墙外来,从窟室的后部移到洞窟的中心。

比如我们看这个窟,它还保存了原来在后壁上开龛放佛像的方式,但这三个代表了新式的窟。其实原来也存在一点,但是到这个时期就变成非常流行了。所以礼拜者一进窟,走过这个甬道,马上就看到宗教的偶像,非常清楚,而且还可以围着偶像走,好像自己真是处在佛陀的神域里。

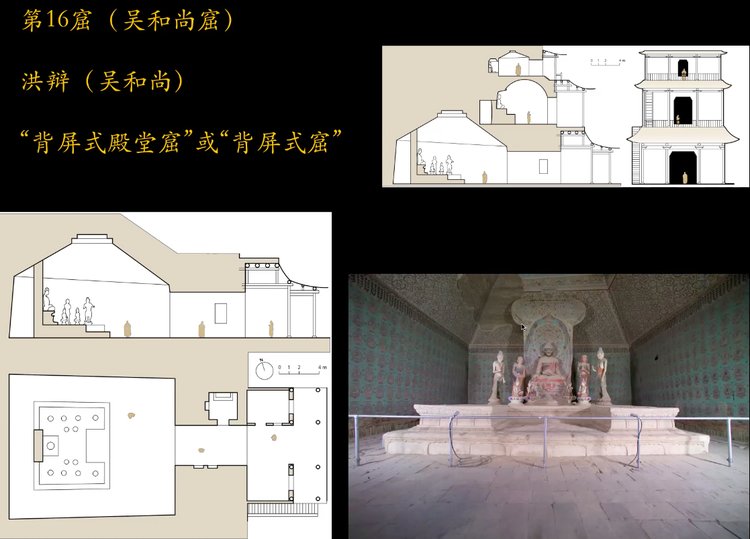

这个新式样在考古文献、美术史文献中被称为“中心佛坛殿堂窟”,因为整个窟还是殿堂窟,但是有中心佛坛,它在9世纪、10世纪成为一些大窟的形式。在这个基础上,又出现了一种新的样式,叫做“背屏式殿堂窟”或“背屏式窟”。它就是在中央佛坛的后面,又修了一个背屏,把佛的形象弄得更突出,像个帝王一样。比如宫殿在主位后面都有个屏,所以这也建了一个屏,直承直下,直通到房顶。

▲第16窟(吴和尚窟)

▲第16窟(吴和尚窟)

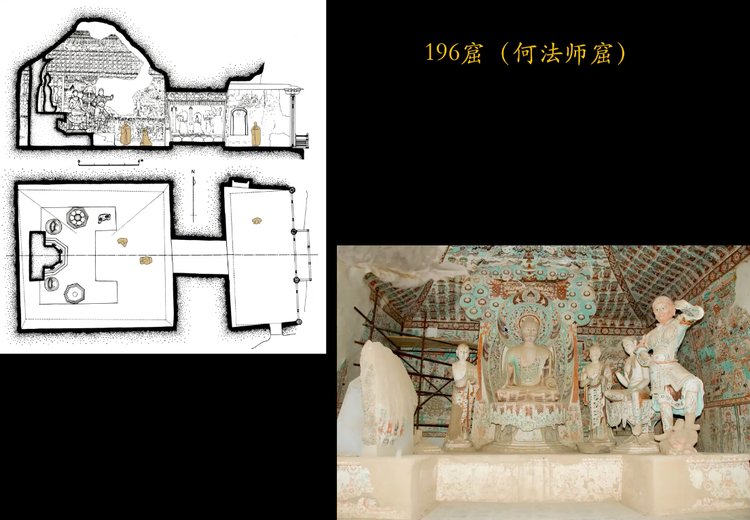

这个窟的起源在哪?我认为是洪辩和尚,当时敦煌非常重要的佛教首领,也叫“吴和尚”,“吴”是他俗家的姓。这个窟是他给自己建造,给自己的纪念碑,其实他建造了一组,俗名叫“三层楼”。先盖的是上面比较小的窟,然后他又修了一个非常大的窟在第一层,就把三个连起来,他肯定是有意为之,要不然不会非把大窟修在这里,因为很麻烦,得修一个很深的甬道,到山里去掏这么一个大窟。他的窟首先把新的形式引进了敦煌,在他之后,其他一些窟都仿这个样式。比如第196窟,以及我们现在看到的第94窟,是属于一个归义军的节度使张淮深的窟。

▲第196窟(何法师窟)

▲第196窟(何法师窟)

第196窟属于何法师,何法师是当地的佛教领袖,窟都很大。第196窟值得一提,因为它是敦煌莫高窟保存最好的一个晚唐洞窟。因为它建得很高,靠近崖顶,保存得非常好,里面的佛像、壁画都是原来的。值得注意一点,它有背屏、佛坛,另外就是它的高度,佛像建得非常高,所以参拜的人要在坛底下往上仰望佛像。

还有一点值得注意,就是这一类窟特别强调对称,整个窟是按照对称的原理来修造和装饰的。当然佛坛就不用说了,原来都是一对一对的弟子、菩萨、天王,有中轴线,两壁都是经变画,一铺一铺的大画,解释重要的佛经。后面墙画的是《劳度叉斗圣变》,有两个人物,一边一个,在斗圣人、斗法,所以整个窟变得非常规整和对称,佛像高高地建在中心坛之上,俯视参拜者。

如果您喜欢本讲内容

欢迎将课程海报分享到朋友圈

一起开启美学之旅

文章作者

巫鸿

发表文章36篇 获得0个推荐 粉丝1086人

著名艺术史学者,芝加哥大学教授、东亚艺术中心主任,芝加哥大学美术馆顾问策展人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里