01 综述·山水寄情|中国艺术中最早的山岳图像

作者:巫鸿

2023-08-21·阅读时长7分钟

三联中读的朋友们大家好,欢迎收听《给国人的美学课》,我是巫鸿。

大家都知道,“山水”是中国文化中的一个植根极深、范围极广的概念或范畴。在文学、艺术、哲学、宗教、地理、建筑等等很多的领域里,都处于非常核心的位置。

我们的华夏文明在它的漫长的历史发展里,围绕着“山水”这个核心的概念,产生出大量的文字著作和艺术作品,在世界上可以说是独一无二。这些著作和作品根据它的媒材大概可以分成三个大类:一个就是文字(writing);一类是图像,(image),如果说是painting或者picture不太合适,因为图像也包含三维的,比如雕塑,也可以说是图像;第三类我们称为环境景观,英文就是现在一般称为 built environment,这是我们的自然环境景观,但是不完全是自然的,很多是包括人工的一些修饰建造。

虽然这三者之间共同享有“山水”这个概念,并且具有非常密切的历史关系,可以被看作成一个广义的山水文化的基本内涵,但是每一类它都有相对独立的表达方式,也有独立的历史渊源和发展过程。所以对这三类这种表现方法的研究,也一般都在特定的学科里进行。

比如说文字类,山水诗就是古典文学中一个源远流长的传统。对山水诗的研究很早就开始,到今天仍然不断产生富有新意的学术著作。对环境景观的研究,它是在近年中发展得更快一点,就是突破了以园林为主的专一观点。原来一谈山水景观往往就聚焦在园林上,但是现在我们开始以更广阔的历史眼光来注视文化山水景观这一跨越了特定宗教、跨越了特定意识形态的广大范围,称为山水文化景观。其中比如包括了儒家的五岳、道家的洞天福地、佛教的四大名山,以及把大自然转化为人文山水的任何人的创造,都属于环境景观的一部分。

所以在讨论这些题目的时候,我有一个建议,希望大家争取能跳出我们中国文化的圈子去看中国的山水。在广阔的全球视野里,不断反思中国的山水文化的特性何在?山水艺术的发展的它独特的路径是什么?因为我们有时候不由自主地总是把自己限制在中国的传统的内部,来思考这个山水问题。所以有一些东西我们都习以为常了,就不太谈,也看不见。因此就忽略了中国山水文化和艺术中的一些非常重要的基本特点。所以我会不断地进行一些比较,回到全球的景观里看一看,反观一下中国的山水。

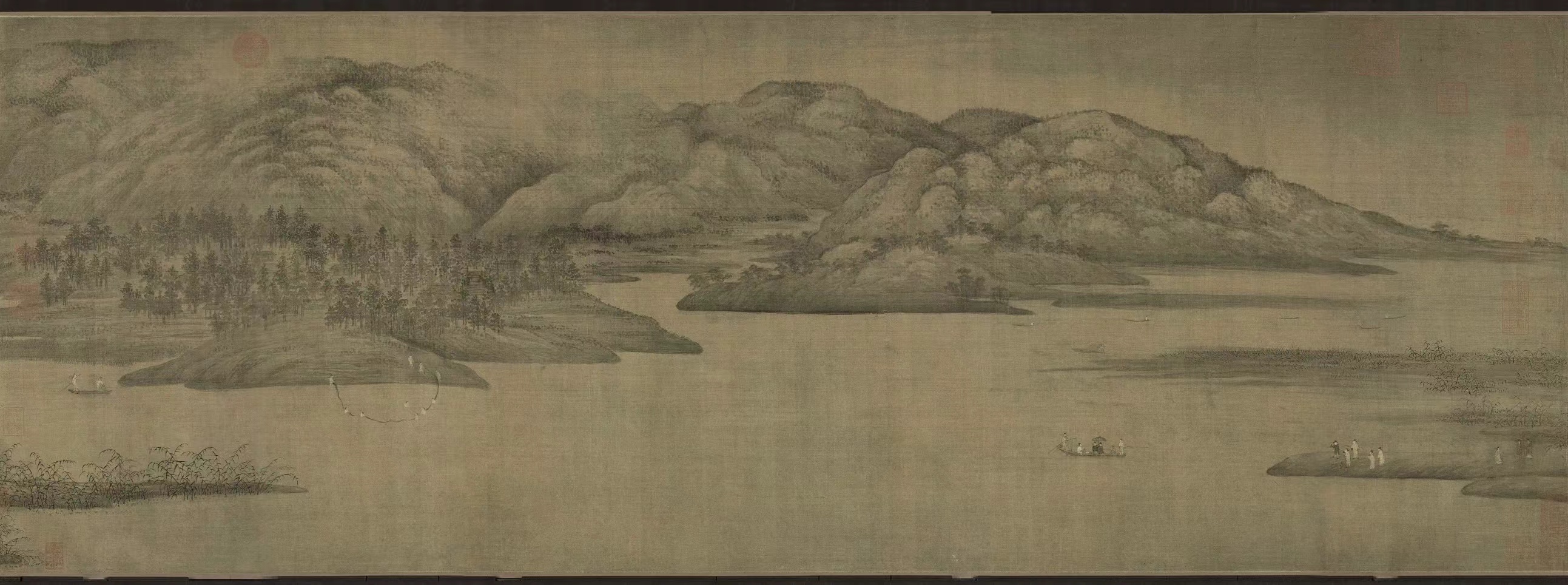

▲《潇湘图》局部

五代南唐 董源 绢本设色 50x141.4cm

故宫博物院藏

中国艺术中最早的山岳图像是怎么样的?山水画的英文词大家知道是landscape painting。Landscape就是山水,山水画就是landscape painting。Landscape它直接意思其实是风景画,或者地景画。Land是地,scape是全景。Landscape原本意思就是一个地景或者风景。所以翻译也不太准确。欧洲绘画中的风景画,就是landscape painting,它包括了很多的东西,很多的属于地景的广泛的自然景色,比如说田园、废墟,乡村、城镇还有动物。而中国的山水画,顾名思义,它就是以山和水为主要描绘东西对象,其中对于山又特别重视,占有特殊的位置。其实 反观一下,即使我们说山水,但是纯粹以水为主题的画作很少。不是没有以水为主题的绘画,比如说著名的《千里江山图》还有《潇湘图》,它们虽然以水为题,但是实际看到作品的时候还是以山作为主要描绘对象,纯粹的水图是比较少的。

这就引导我们注意到一个重要的现象:中国古人对于自然物象和地理景观,不都是同等看待,也不都去表现,而是给山和水,特别是山一个非常特殊的地位。随后便发展成一个特殊的山水文化脉络,像诗歌、文艺、美术,很多都是围绕着山水展开。我们因此就需要思考,为什么有这种选择?它的文化原因,宗教原因,还有艺术原因到底是什么?同时也要探讨这种选择是怎么发生、怎么发展的。

因为在历史学学家看来,人类的所有创造,包括山水、山水画,它都是历史性。它总是在特定的时间、地点、场合中发生的。它不是从来就有。我们因此就要询问了:在中国历史上,比如说描绘自然的图像,特别是表现山的画面,是在什么时间、什么地点、场合中开始被创造?自然而然的一个问题就出来了,这就引到我们现在的一个主题了:在中国历史上,描绘大自然的图像——特别是表现山的画面——是在什么时间、地点及场合中开始被创造的?

这个问题实际上是开放性。因为考古发掘还在不断进行,新的发现一定会丰富或改变我们现在的知识积累和理解。但是从另外一方面看,我们中国大地上的科学考古已经进行了一世纪之久,所积累的巨量资料,已经可以帮助我们回答这个问题。所以用资料积累为基础,我们现在可以认为以山岳为表现主题的画面,是在东周中后期开始出现的,绝对的时间大概是在公元前5-4世纪。

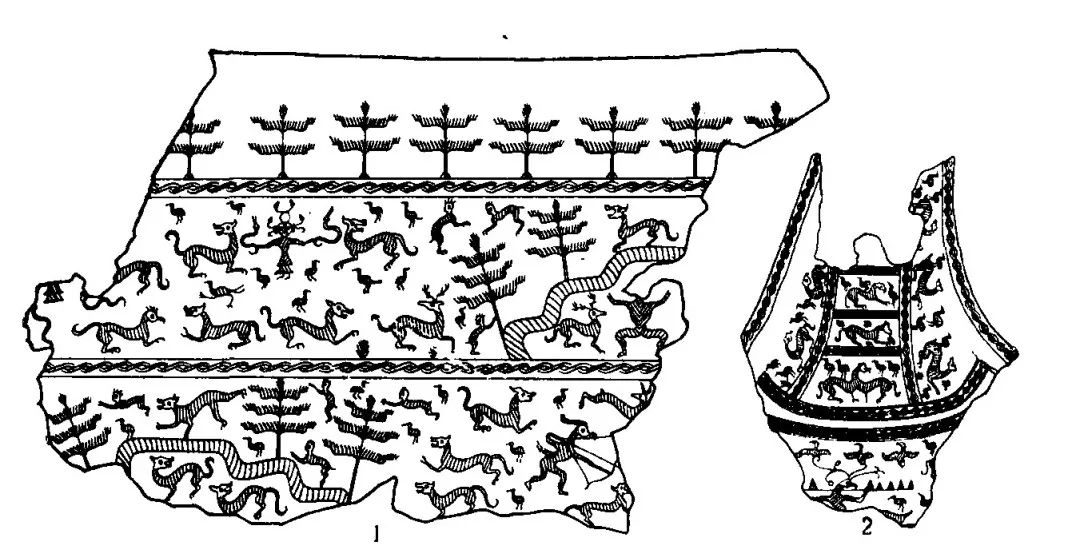

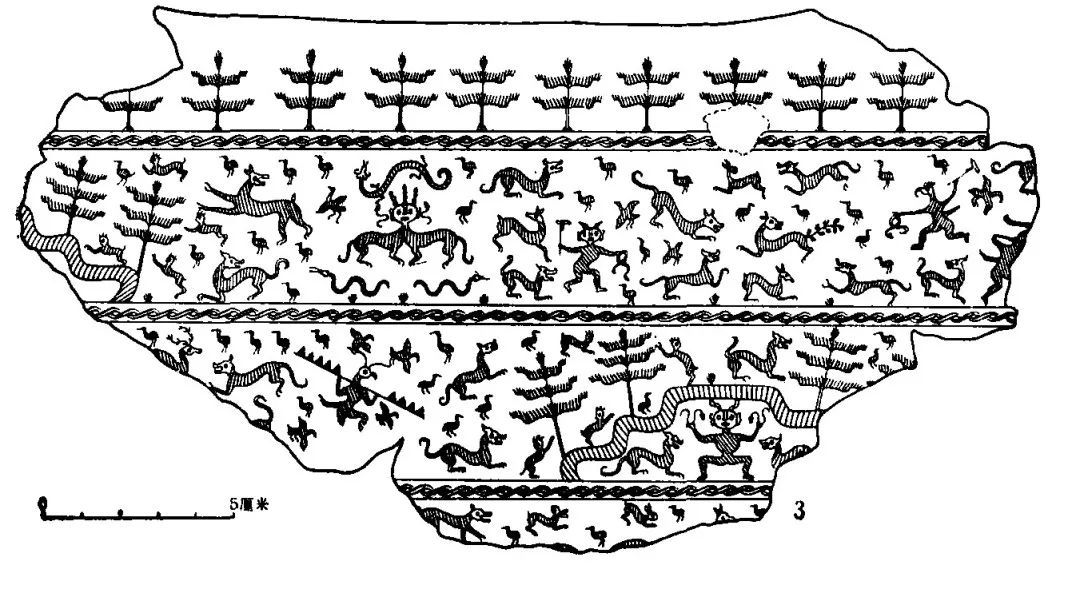

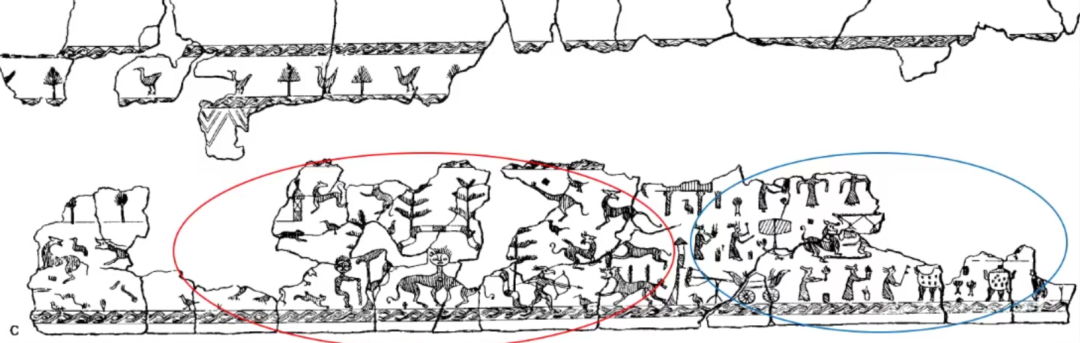

三联书店即将出版我的一本新书,叫《天人之际——考古美术中的山水》。第一章就是讨论最先出现的表现山岳的画像铜器。这类画像中最醒目的形象就是一个平顶阶梯型的高台,上面生着树,所以我们知道它肯定是山岳。山体的内部一般是站立着一个怪兽,有时候人面双生怪兽,有时候就是兽。山丘的两边生长着更多的树木,还有虎豹禽鸟出没其间。战国时期很多刻纹铜器上都发现有山岳图像。这种想象中的自然景观,想象中的山岳的表现,在当时已经形成一种程式化。画像的构图不是一个偶然出现,它已经成为中国视觉文化中一个很重要的部分。那么这个图像的意义何在?

江苏省淮阴高庄战国墓出土

采自王立仕《淮阴高庄战国墓》

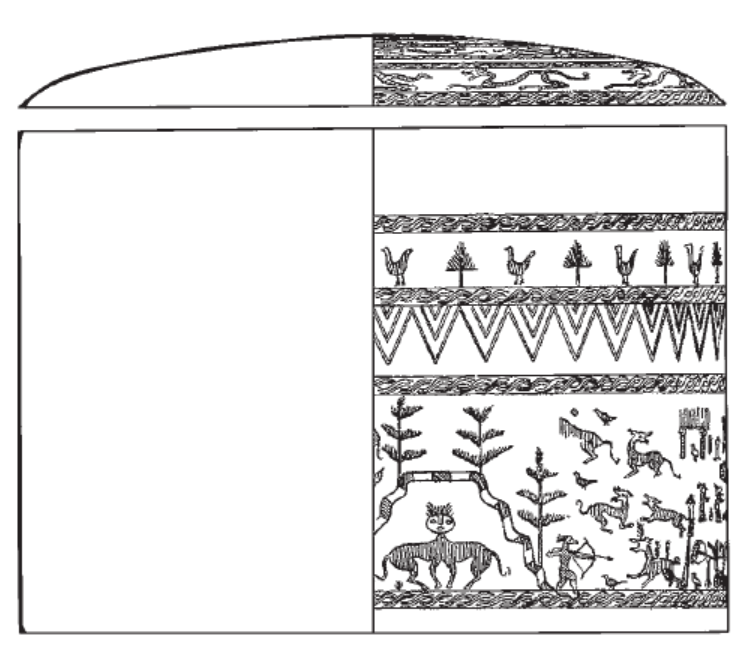

考古发掘还没有提供伴随着文字,所以我们不太了解战国人对它的直接的说明。但是我们可以从神山图像的上下文里头去揣测它的含义。因为这种图像有时候不是单独出现,它是和别的图像一块出现的。我们就有可以揣测它的文意。能够提供这种上下文的一个重要的刻纹铜器是前“中央研究院”1935年在河南新乡辉县的战国墓里发现的一个圆筒形的铜器。考古学家把这种铜器,或称作铜奁,或称作铜尊。这个墓现在我们定名为琉璃阁1号墓。

河南新乡辉县琉璃阁M1∶51

采自《山彪镇与琉璃阁》

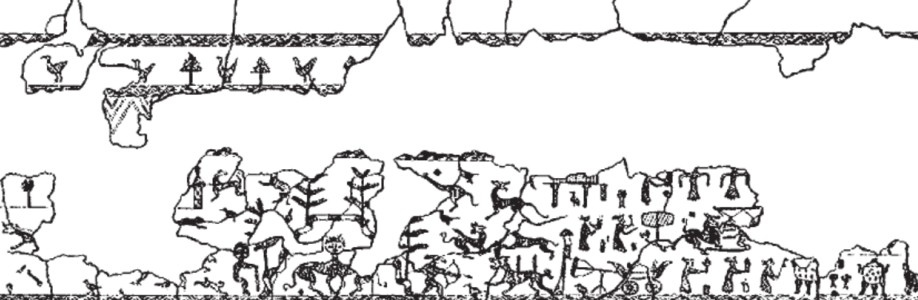

这尊铜奁在发掘的时候已经很残破。经过复原我们可以看到在外边下部用非常细腻的刻纹描绘了一个很宏大的画像。在画像中,神山的图像已经出现了。如果将画像拉平展开,就可以看到神山的构图。但是在器物上,神秘的山野世界是和另外一个画面左右并列的,构成了一个更宽广的构图。另外的构图我们还可以看得很清楚,它表现的是三层的人物活动。最下面一层的右边是三个头戴高冠的人正在献祭。他们非常恭谨,列队朝着两个大铜鼎走去,画面中也还有其他祭祀器物。中层是以钟和鼓为中心,旁边还有一个乐师,可能在吹奏竽或者笙。最顶层是一些舞蹈人、表演者,旁边也有一个乐师在吹竽或者笙。所以从三层的表现来看,这些人姿态都非常恭谨,而且都穿着礼服和高冠。它表现的应该是一个礼仪场面,不是一般性的娱乐活动。

刻纹铜奁(樽)下层

河南新乡辉县琉璃阁M1∶51

像刻纹铜奁(樽)下层

河南新乡辉县战国时期琉璃阁1号墓出土

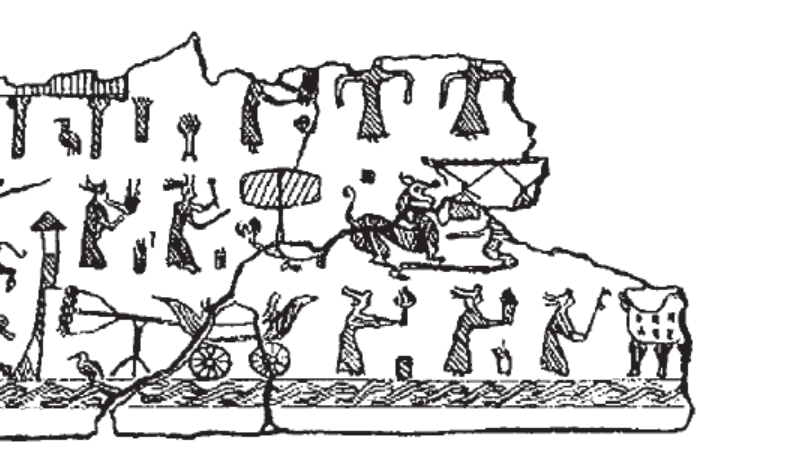

对我们而言,这尊铜奁的重要性就在于提供了两个场景的一种结构关系。它是并行的。在这个结构里,以神山为中心的自然世界和以礼仪活动为中心的人类社会,被置于一种既对立又平行的二元关系中。这两个场景从内容到构图风格,都显示出非常有意而为的不同点。比如说神山,它就非常纷乱,都是自然、超自然的形象。它既不包括常规意义上的人类,也没有公使、礼乐器这类人类文明的符号。它是山野,是“野”,而不是文明。而礼仪场面就完全不一样。它没有任何的怪力乱神的因素,一切都有条不紊地进行。整个井然有序的分层构图,也可以被看成是文明的能指。所以这一边表现的是文明,而那边表现的是山野。所以我们可以将整个画像,看成是一个二元的画像、二元结构。它所反映的是战国时代,人们对世界的一种新的概念:即在人类的文明社会之外,还存在着一个非常神秘、诱人的广大空间。那里有各种各样的、异乎寻常的神人、怪兽、动物、植物、矿藏;那里的时空逻辑被超乎人类的力量主宰。大概是与同一时期所编写的《山海经》中的内容一样。所以这类图像显示出中国人当时不断增长的对外界世界的兴趣。

在这以前我们没有这种兴趣出现,我们只有礼乐文化。商周所有的礼器、铜器、玉器,都是关于人社会内部的礼乐文化。但是我们现在来看,在这礼乐文化之外,还存在着一个巨大的神话空间。战国时代,人对以山为主的空间产生了很大的兴趣。所以这种兴趣和以礼乐为中心的传统思维,它既对立又相辅相成,二者的综合就代表了当时人们更加宽广的视野和想象的维度。

从人类自身的社会活动跨越到未知的外界。神山的领域和古人说的天也不同。因为天在上面,可是神山世界是坐落在大地之上,所以就可以吸引勇敢的探险家,或者是赋予想象力的作家、艺术家去探究、去想象它究竟是怎么样的。

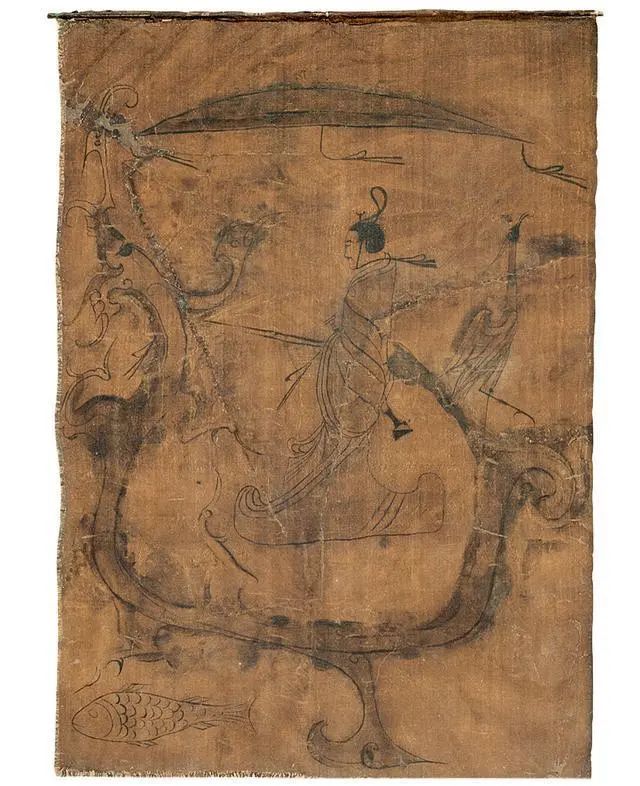

▲战国 帛画《御龙人物图》

长沙子弹库楚墓一号墓 1973年出土

湖南省博物馆藏

所以,战国时期也出现了很多新的文学著作,比如《山海经》、《穆天子传》,还有屈原的《离骚》,都是描写想象的神话、神山的境界。还有一些刻纹铜器描绘了贵族武士驾着华丽的四轮马车在神山世界中游离驰骋。这些图像也可以和战国时期的文学作品对读。这种神山图像不是一个写实的山,并不是一个真的山。它是一个想象性的山。所以就能引出来中国的山水是具有很深刻的超验意义。这种超验意义可以是宗教的,也可以是想象的、传说的、小说的超验意义。这是中国山水一个非常重要的性格。

如果您喜欢本讲内容

欢迎将课程海报分享到朋友圈

一起开启美学之旅

文章作者

巫鸿

发表文章36篇 获得1个推荐 粉丝1086人

著名艺术史学者,芝加哥大学教授、东亚艺术中心主任,芝加哥大学美术馆顾问策展人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里