门前流过一条河

作者:《江河》杂志

2018-04-25·阅读时长5分钟

从记事起,老家的茅屋就坐落在一条大河边,依山傍水,绿色掩映。山的名字叫梁山,山势从山顶缓缓地延伸到大河的拐弯处,蜿蜒如卧龙。水的名字叫汉江,我们称之为“大河”。大河水阔浪急,奔涌东去,在汉中盆地划出了一道优美的的蓝色曲线。

山水之间是一个小小的村庄,几十户人家散落在山脚下,因为村子位于卧龙的中间段,也被称为卧龙湾。老家门前是一片开阔的土地,阡陌纵横,四季不闲。冬春长满绿绿的小麦,夏天是青青的水稻,而屋后小山坡上永远是郁郁葱葱的竹林和松柏。记忆中那是一个远离尘嚣的美丽村庄,屋舍依依,炊烟袅袅,鸡鸣犬吠,牛羊满坡,人们日出而作,日落而息,日子平淡而清苦,仿若陶渊明笔下的世外桃源。

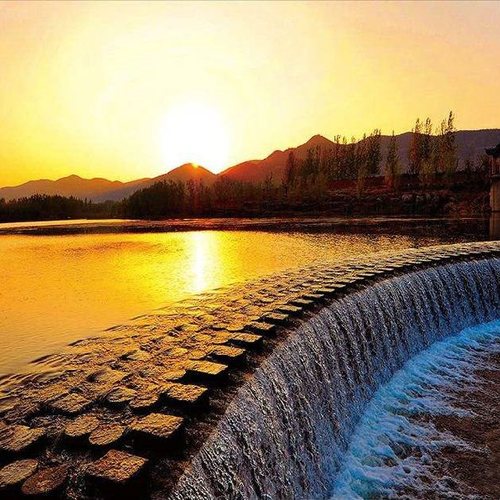

沿着门前的小路一直走,便到了河坝

河坝,又叫“笆茅”,其实就是汉江边大片的湿地,生长着茂盛的芦苇。芦苇的生命力极其顽强,在江边的沙滩地里,哪怕只有一条根,也会疯狂地繁衍和生长,最终使整个河滩成为芦苇的海洋。

春天芦苇吐出嫩黄的叶子,我赶着牛进去,牛们贪婪地吃着这些丰盛的草料。奇怪的是牛吃得越快,芦苇发得越快,很快那些牛就淹没在绿色的芦苇海洋里了。此时也就到了夏天,夏天的芦苇地宽阔无边,茂密得如同森林,河水泛滥到芦苇林里,形成了一些大大小小的沼泽池塘。我们在池塘里嬉戏玩耍,摸鱼捉虾,尽情地欢度童年时光。秋天,大片的芦苇一夜之间吐出了白色的穗子,远远望去,如同一场大雪落在了汉江两岸,十分美丽。秋风吹过,伏伏仰仰,飞絮满天,宛如汹涌波涛。此时步入汉江之边,看到的是清澈的河流,飘动的渔舟,无边的苇海,朦胧的远山,一幅美妙绝伦的山水图画。而到冬天,一场风雪过后,芦花飞尽,河滩一片金黄。于是,人们拿着砍刀去割苇子,割倒的芦苇用绳子捆起来堆在河滩晾晒,干透了就扛回家作为第二年煮饭的柴火。

越过芦苇湿地和铺满鹅卵石的沙滩,就到了汉江

40多年前的汉江水面宽阔,水流湍急,可谓大水汤汤,需要乘坐渡船才能到达对岸,而靠近岸边的河水却清澈见底,水草和苔藓中间随处可见小鱼小虾。

印象最深刻的两件事,一是坐船到河对岸的汉中城,当时叫“上街”。所谓的“街”,指的就是汉中城,类似于山区的“赶场”,因为我们与汉中城一河之隔,人们买卖东西自然是到当时汉中地区的首府和历史文化名城——汉中城去了。过汉江的渡口都泊着船,一种简易的木篷船,船长五丈许,宽一丈有余,人们通过一个小小的活动木板,或挑着担子、背着背篓,或推着自行车,热热闹闹地相互招呼着上船。等到人数差不多了,船老大一声吆喝,用竹篙用力一撑,小船便顺着水流向对岸下游荡去。船到中流,水流湍急,船老大手提竹篙从船头跑到船尾,一会儿俯身奋力撑船,一会儿搬动船桨快打方向,摇摇晃晃就把船靠在了对岸,对岸也有人等着上船,渡船就这样在两岸之间往返。记忆中当时过一次船是两分钱,有自行车的话再加两分钱。开船前船老大嘻嘻哈哈开个玩笑,然后拿个盒子收船钱,人们也自觉把零钱放进盒子里。有时到渡口天太早或太晚,船恰好又在对面,就需要扯着嗓子大声吆喝,过一会儿,船就会慢悠悠地荡过来。

另外一件事情就是在河边摸鱼抓螃蟹。那时的汉江里鱼虾螃蟹实在是太多了,专业的打鱼人都有一条小船、几只鱼鹰,时时在河道的拐弯处捉鱼,也有撒网捕鱼的。晚上在水流缓慢的地方下粘网,次日清晨收网取鱼,天亮的时候鱼儿已经摆在市场上了,所以夜晚的汉江上总是漂着星星点点的渔火。我的邻居表叔就是一个打鱼人,经常起早贪黑在汉江下网捕鱼,不过他最拿手的却是捉鳖的绝技。夏天的时候他会拿一根竹竿,竹竿前面装了一截一尺来长的铁锥子,他在沙地上循着鳖爬过的细微痕迹,用竹竿向下戳,戳到鳖盖时手感略有不同,就会迅速刨开沙土,把藏在下面的鳖装在竹筐里。我曾经跟着他一个下午就抓了十多只碗口大的鳖,而这项看起来很简单的技艺,我却始终没有学会。对孩子来讲,最快乐的莫过于在汉江河里戏水、捞鱼和捉螃蟹。戏水一般在夏天,炎炎烈日下一群小孩热热闹闹地奔向汉江,会水的在深水里游泳,不太会水的在浅水河滩里玩,光着身子,每个人都晒得黑不溜秋,有时候玩疯了忘记回家,经常被父母追到河边一顿臭骂,甚至挨打。水浅的地方都是沙子和鹅卵石,清澈见底,于是就把手伸到石头下面摸,经常捉到小鱼小虾。而我更喜欢在秋天去汉江里捉螃蟹,随意翻开河滩的石头,立即就有螃蟹爬出来,虽然只有核桃大小,却跑得很快,这时要迅速出手,准确地压住它的背,才能避免因被钳住而受伤。回家后把螃蟹装在一个有水的盆子里,滴几滴菜油,螃蟹就会把肚子里的脏东西吐出来,换几次水后,把螃蟹放在铁锅里油炸成金黄色,吃起来又香又脆。在那个饥饿的年代,实在是难以忘怀的美食。

推开回忆的门,汉江之梦与汉江之殇

童年记忆中的汉江总有太多的故事,如同沈从文笔下的湘西,即使当时是苦涩的,如今回味起来却令人心驰神往,比如作为牧童在汉江边放牛。牛是生产队的财产,我随着大人每天把十几头牛赶到河坝的草地上,晚上再踏着夕阳把牛赶回牛圈,每天生产队可以给记两分的工分。牛群散漫地在江边吃草,我远远地看着,只要不是跑得太远就行。我时常躺在一株柳树下,漫不经心地看着不远处的汉江,飞翔的小鸟,天上的白云,甚至在无限的遐想中进入梦乡,直到被牛脖子上的铜铃“叮叮当当”的响声惊醒。原来夕阳西下,暮色四合,远处的炊烟已经缓缓升起,于是抽响手中的鞭子,在此起彼伏的“哞哞”声中把牛群赶回村庄。

很多年以后再回首,其实最惬意的莫过于躺在河边的草地上,口里咀嚼着青草,目光游离在汉江之上、蓝天之下,任思想在天地间翱翔。那时,在汉江边,我开始放飞自己的梦想。然而,美好的记忆总是十分遥远,曾几何时,魂牵梦绕的美丽汉江已经青春不再。

20世纪80年代初,分田到户后人们用拖拉机犁开了盘根错节的滩地,填平了沼泽池塘,芦苇根被仔细地捡了出来,晒干后用火烧掉。几年时间,家门口大片大片的芦苇就消失得无影无踪,变成了庄稼地,种上了小麦、玉米、花生和大豆,父辈们笑逐颜开,因为收获的是金灿灿的粮食。而没有了芦苇等湿地作物的庇护,洪水也开始泛滥起来。1983年的一场大水直接把新修的河滩地全部冲毁,只剩下乱七八糟的鹅卵石和沙丘,成为了一片废墟。

大约在10年前,我回到了汉江河畔久违的故乡。眼前的龙湾村变身为县里的工业开发区,道路宽阔,高楼林立,一派现代化景象,只有星星点点的土地上还种植着绿色的麦苗,可以隐约看到曾经丰收的田野。穿过这些麦田便到了河坝,眼前的景象触目惊心,昔日美丽的河滩上布满了挖沙、淘金后留下的沙坑,千疮百孔,破败不堪。曾经波涛滚滚的汉江水面竟然只有几十米宽,全然没有了一条大河波澜壮阔的美,也就没有了渡船码头,没有了渔舟唱晚。那么,我美丽的家乡河——汉江到哪里去了呢?一种巨大的失落感油然而生。

我在想,为什么家乡经济发展了,人们生活水平提高了,但属于自己的“幸福之河”却消失了呢?透过岁月沧桑,我仿佛又看见了水草茂盛、飞鸟翩翩和荻花飞扬,看见了那个“蒹葭苍苍,白露为霜”的早晨,看见了那条伴随我快乐童年的汉江……

(文/王辛石)

文章作者

《江河》杂志

发表文章52篇 获得27个推荐 粉丝707人

传播江河文化,普及水情教育

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里