迈出您探索江河的第一步|写读感·赢杂志

作者:《江河》杂志

2017-10-18·阅读时长17分钟

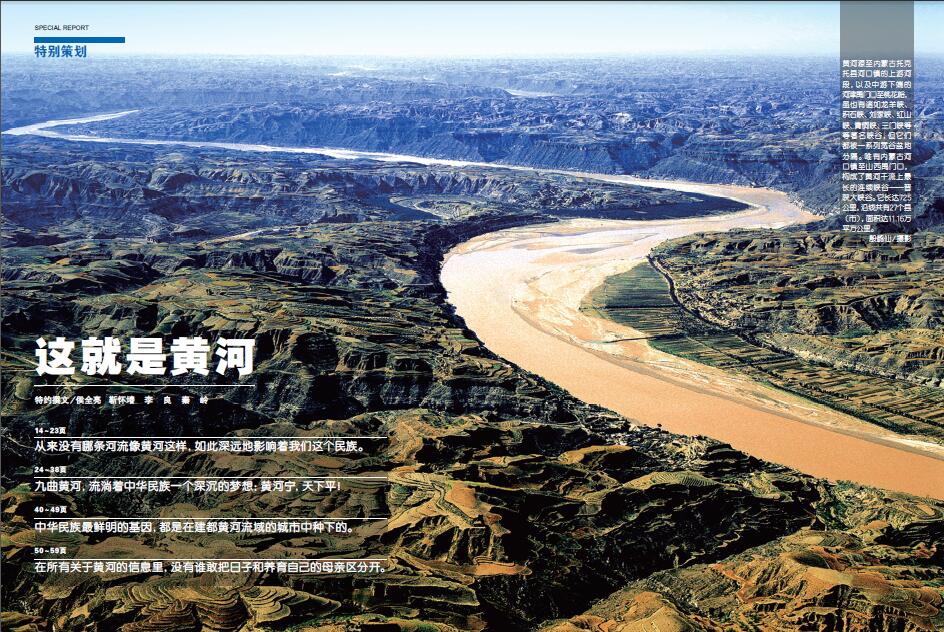

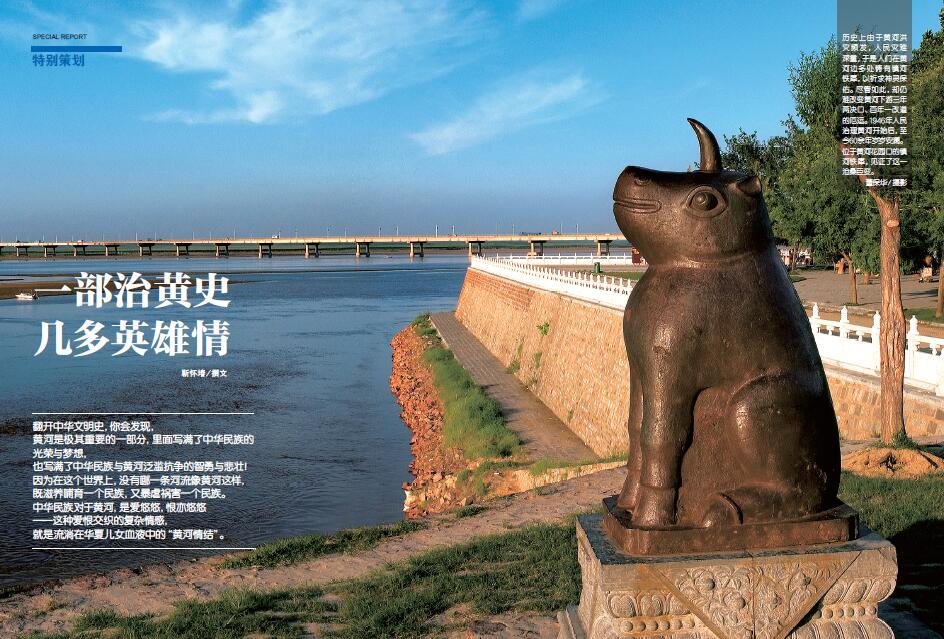

这就是黄河

2015.2

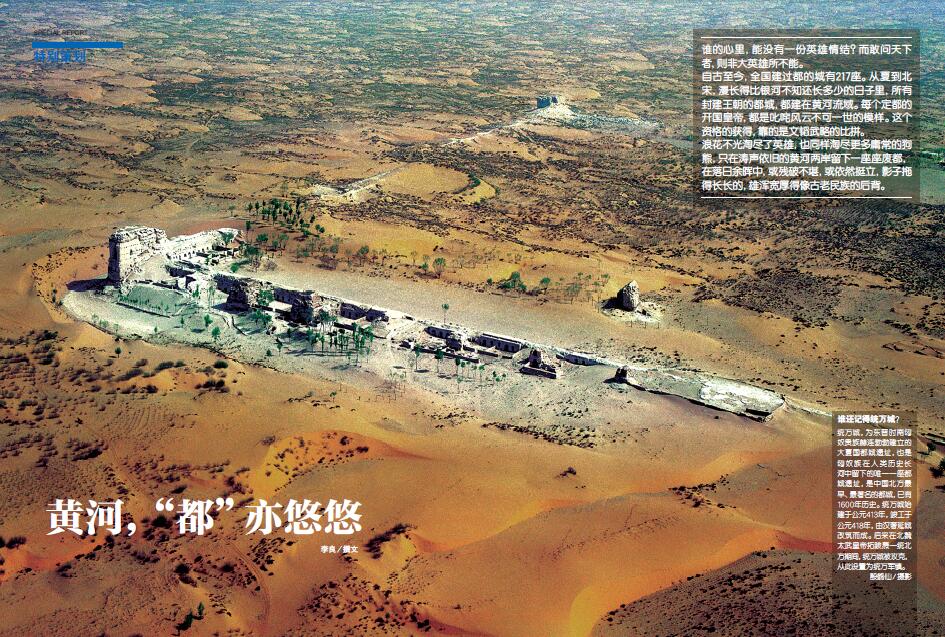

雄主、风尚、龙脉,看似不相干,却一起构成了都城的风景线。没有雄主,便开启不了新风尚。反过来,风尚又是雄主心路的观照。龙脉是对地理环境的评价,也是对雄主和风尚最好的注脚。雄主让都城的历史厚重,风尚造就了都城的文化,龙脉让都城更宜居。

黄河作为中华民族的摇篮,出的雄主自然也就最多,否则,也当不起这个称谓。英雄惜英雄,英雄也最能识英雄。毛泽东提到的秦皇、汉武,唐宗、宋祖,这4个人从文治到武功,都惊天地、泣鬼神,代表着封建王朝不同发展阶段的顶峰。实际上,做出杰出贡献的远不止这几个。譬如,写《大风歌》的刘邦、光武中兴的刘秀、治世之能臣曹操等。这些人在成就自己的同时,也成就了都城的威名。首善之地都城的社会风尚,引领和决定着整个社会风尚,而社会风尚又折射出政治文明的程度。龙脉更多是在讲所选之地是否满足作为都城需要的若干

条件,而龙脉和天子一样,想说的不过是君权神授,都权也神授罢了。都废黄河在,滔滔的水声,是感慨,也是嗟叹。

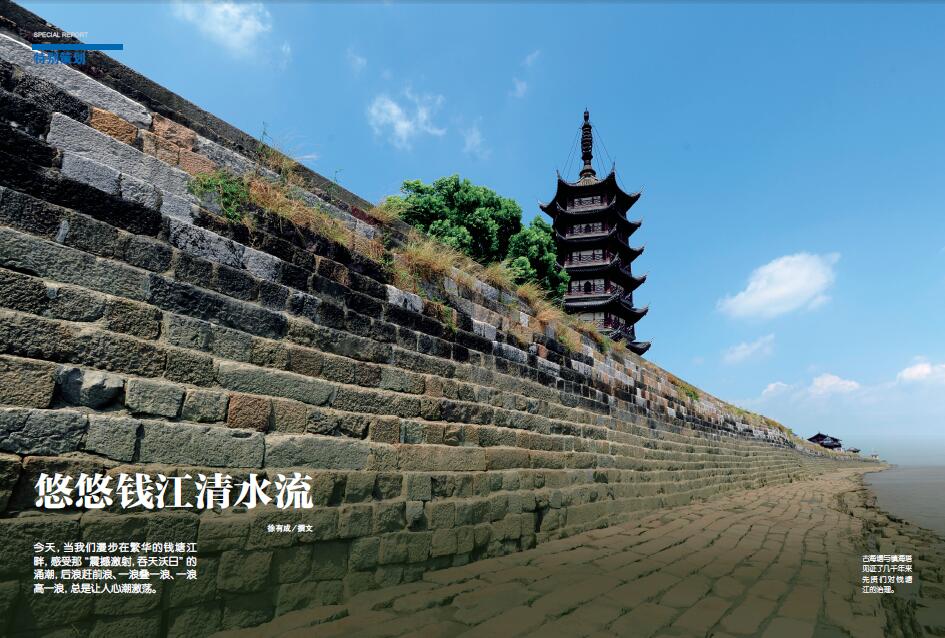

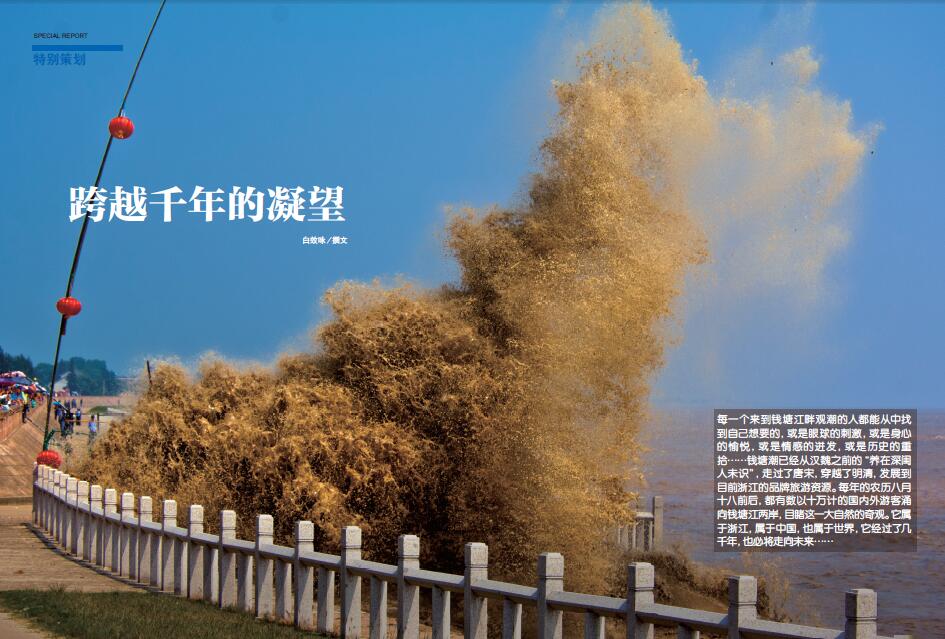

同一条钱塘江

2015.4

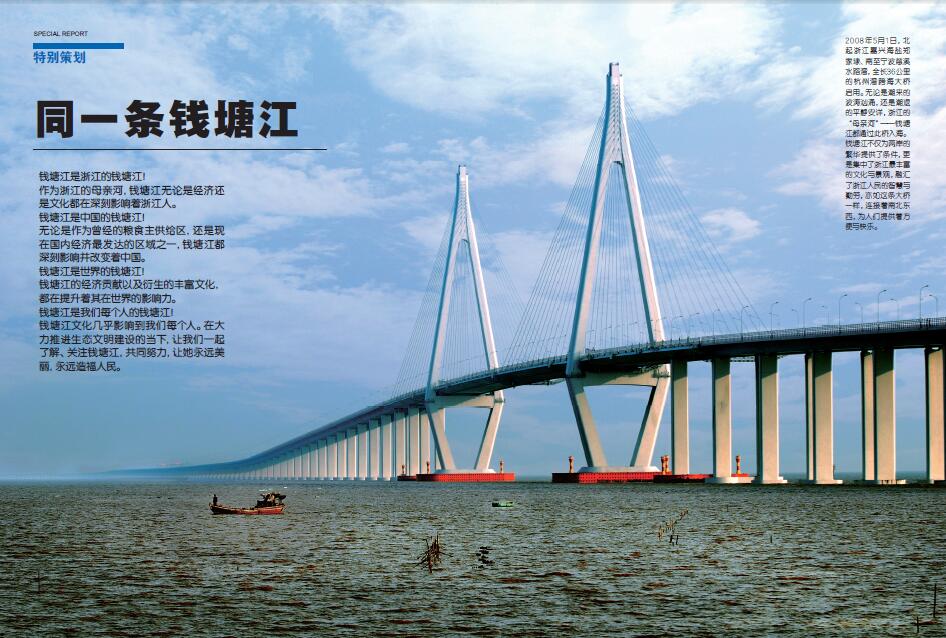

钱塘江是浙江的钱塘江!

作为浙江的母亲河,钱塘江无论是经济还是文化都在深刻影响着浙江人。

钱塘江是中国的钱塘江!

无论是作为曾经的粮食主供给区,还是现在国内经济最发达的区域之一,钱塘江都深刻影响并改变着中国。

钱塘江是世界的钱塘江!

钱塘江的经济贡献以及衍生的丰富文化,都在提升着其在世界的影响力。

钱塘江是我们每个人的钱塘江!

钱塘江文化几乎影响到我们每个人。在大力推进生态文明建设的当下,让我们一起了解、关注钱塘江,共同努力,让她永远美丽,永远造福人民。

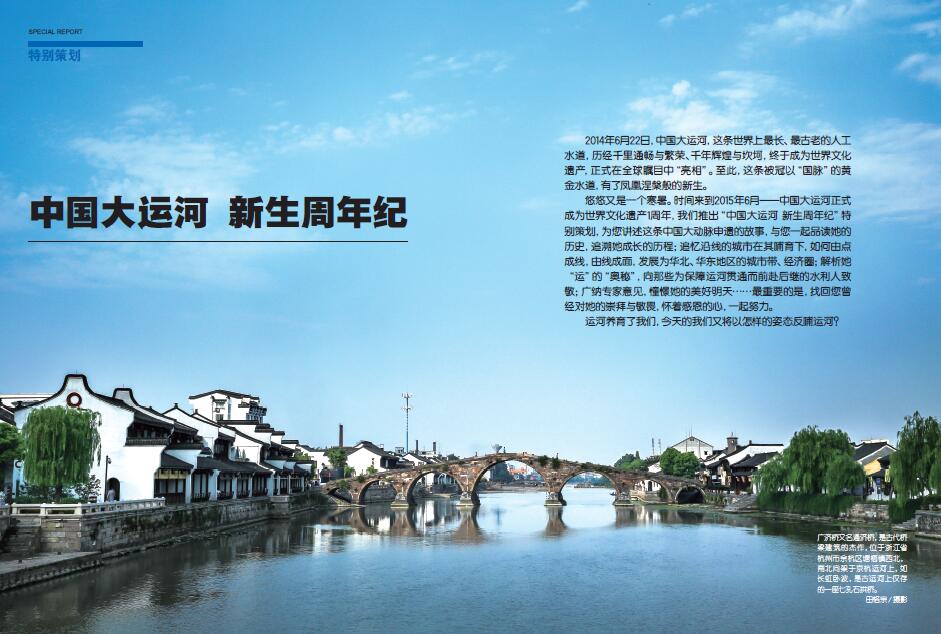

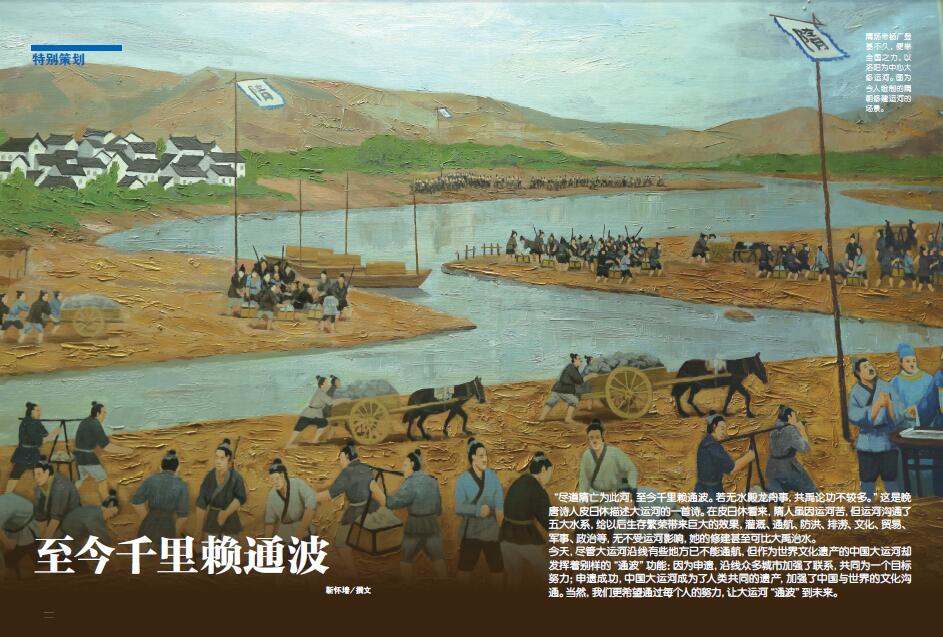

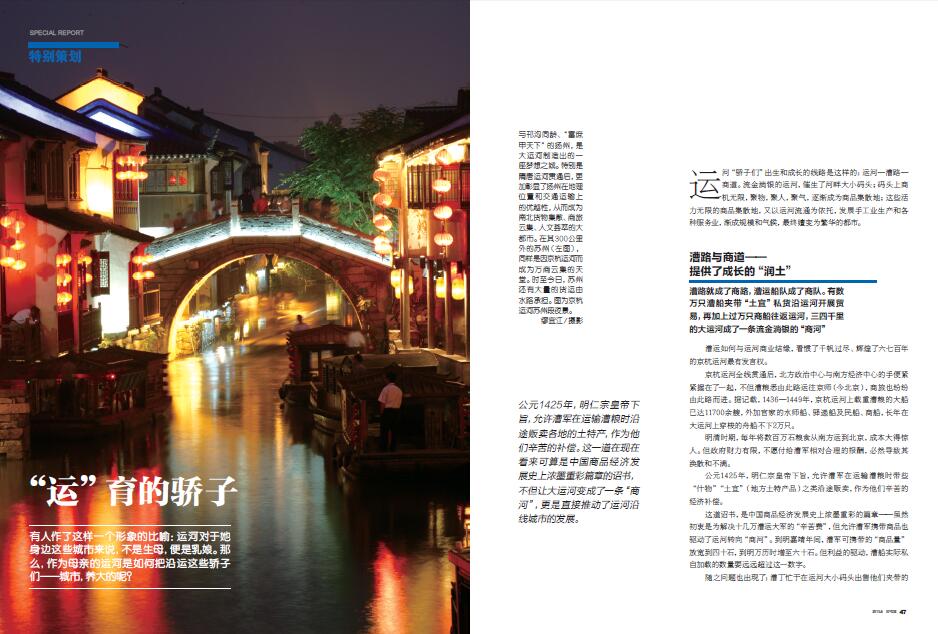

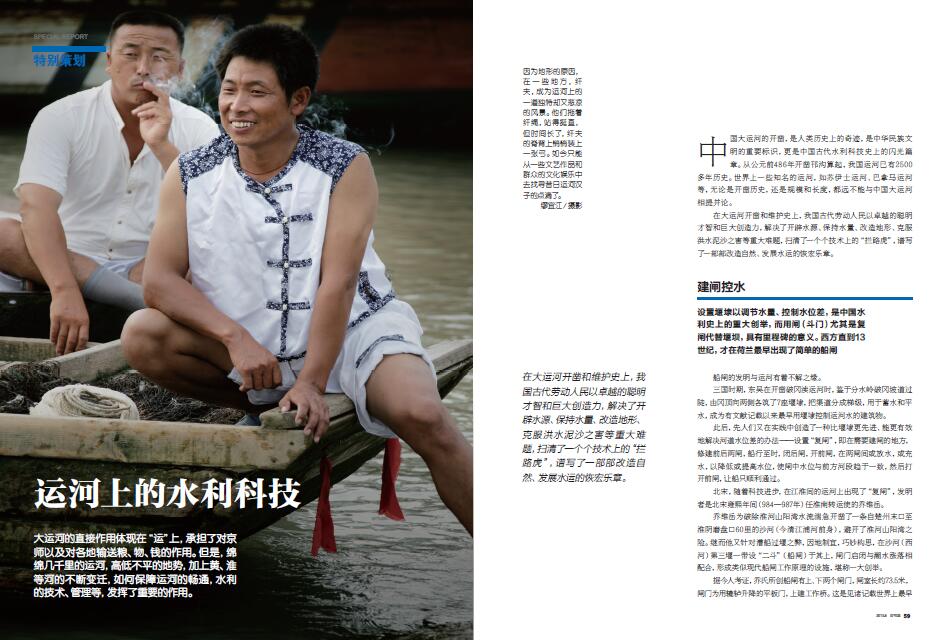

中国大运河 新生周年纪

2015.6

2014年6月22日,中国大运河,这条世界上最长、最古老的人工水道,历经千里通畅与繁荣、千年辉煌与坎坷,终于成为世界文化遗产,正式在全球瞩目中“亮相”。至此,这条被冠以“国脉”的黄金水道,有了凤凰涅槃般的新生。

悠悠又是一个寒暑。时间来到2015年6月——中国大运河正式成为世界文化遗产1周年,我们推出“中国大运河 新生周年纪”特别策划,为您讲述这条中国大动脉申遗的故事,与您一起品读她的历史,追溯她成长的历程;追忆沿线的城市在其哺育下,如何由点成线,由线成面,发展为华北、华东地区的城市带、经济圈;解析她“运”的“奥秘”,向那些为保障运河贯通而前赴后继的水利人致敬;广纳专家意见,憧憬她的美好明天……最重要的是,找回您曾经对她的崇拜与敬畏,怀着感恩的心,一起努力。

运河养育了我们,今天的我们又将以怎样的姿态反哺运河?

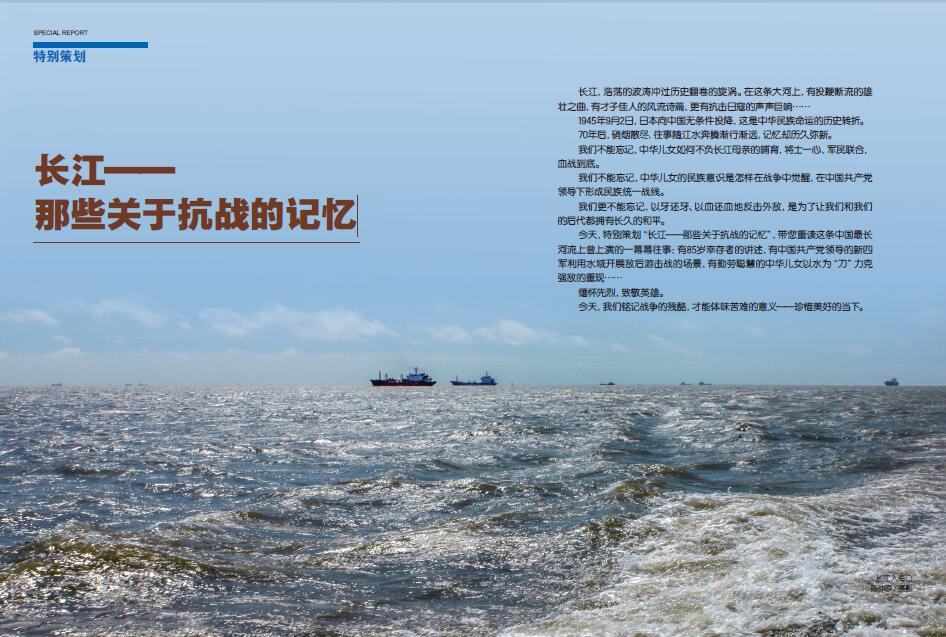

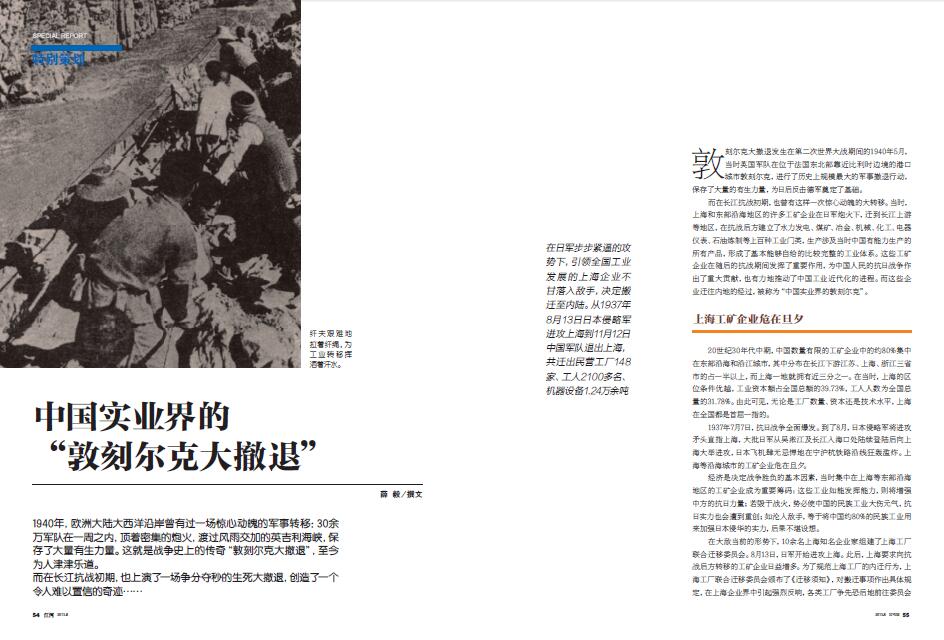

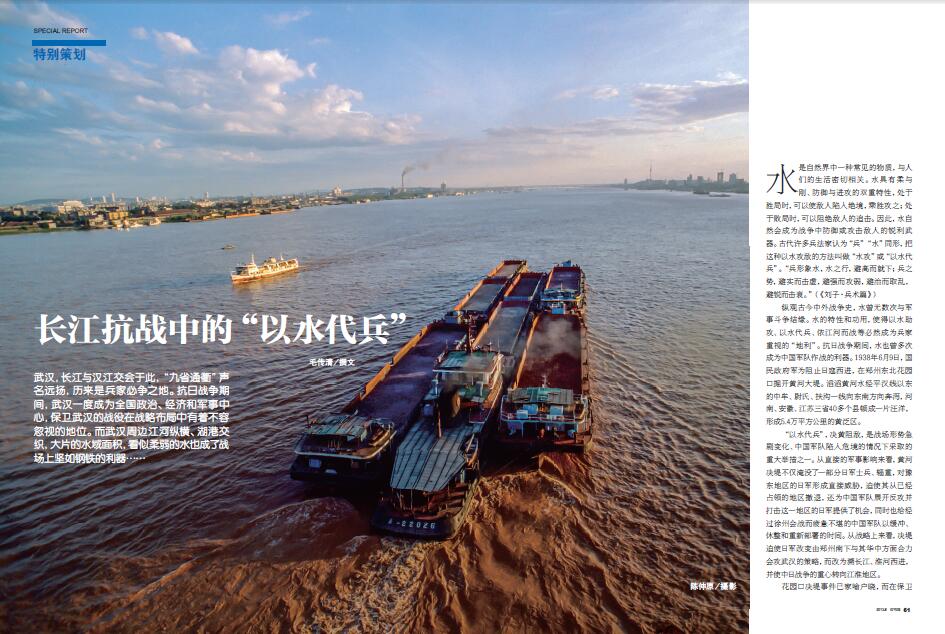

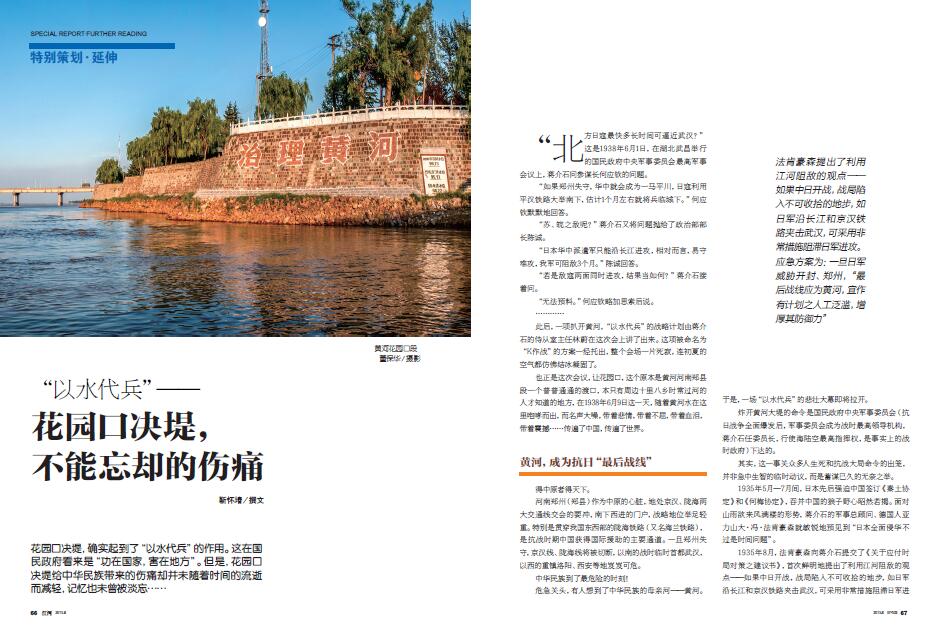

长江——那些关于抗战的记忆

2015.8

长江,浩荡的波涛冲过历史翻卷的旋涡。在这条大河上,有投鞭断流的雄壮之曲,有才子佳人的风流诗篇,更有抗击日寇的声声巨响……

1945年9月2日,日本向中国无条件投降,这是中华民族命运的历史转折。

70年后,硝烟散尽,往事随江水奔腾渐行渐远,记忆却历久弥新。

我们不能忘记,中华儿女如何不负长江母亲的哺育,将士一心,军民联合,血战到底。

我们不能忘记,中华儿女的民族意识是怎样在战争中觉醒,在中国共产党领导下形成民族统一战线。

我们更不能忘记,以牙还牙、以血还血地反击外敌,是为了让我们和我们的后代都拥有长久的和平。

今天,特别策划“长江——那些关于抗战的记忆”,带您重读这条中国最长河流上曾上演的一幕幕往事:有85岁幸存者的讲述,有中国共产党领导的新四军利用水域开展敌后游击战的场景,有勤劳聪慧的中华儿女以水为“刀”力克强敌的重现……

缅怀先烈,致敬英雄。

今天,我们铭记战争的残酷,才能体味苦难的意义——珍惜美好的当下。

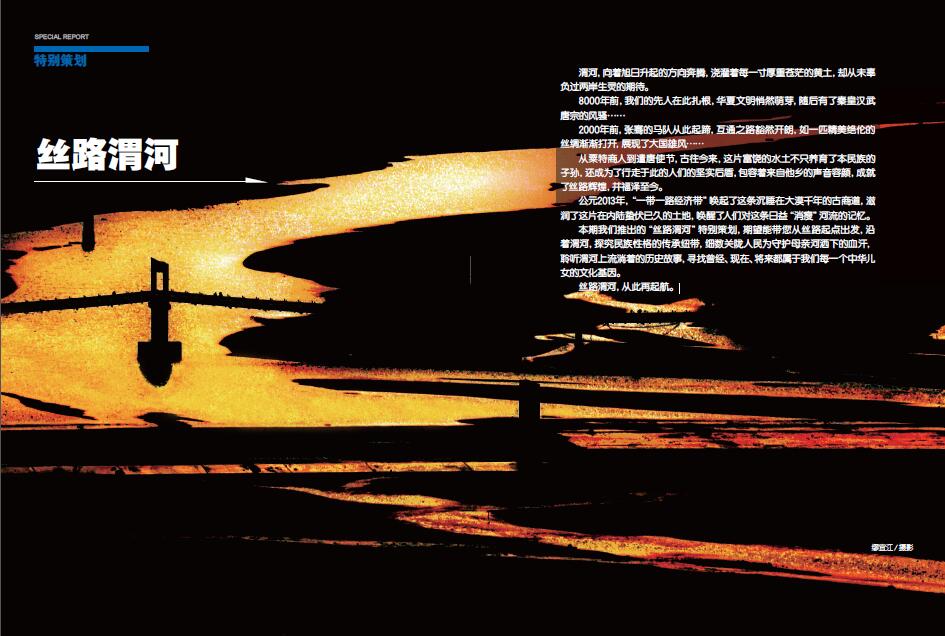

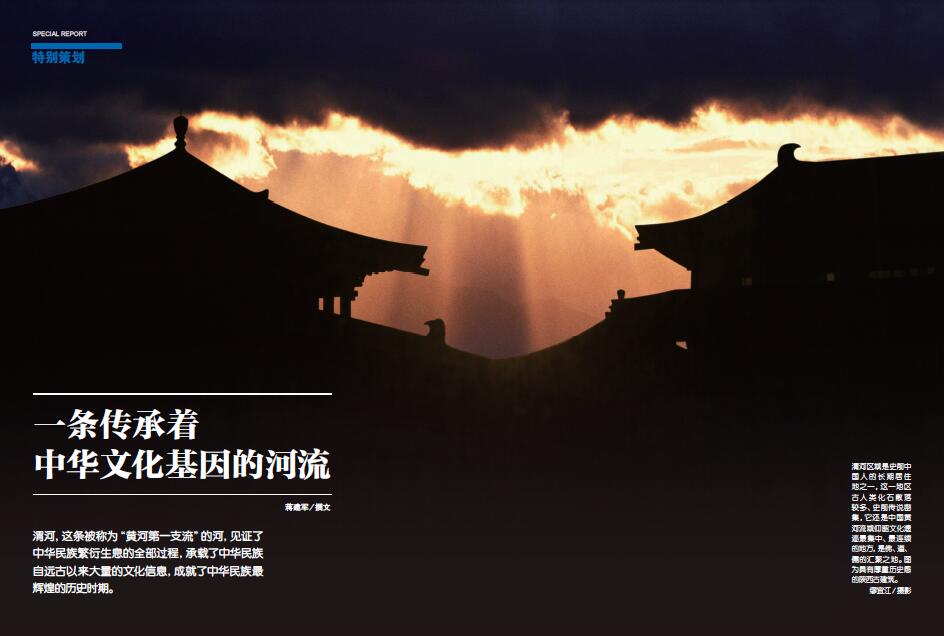

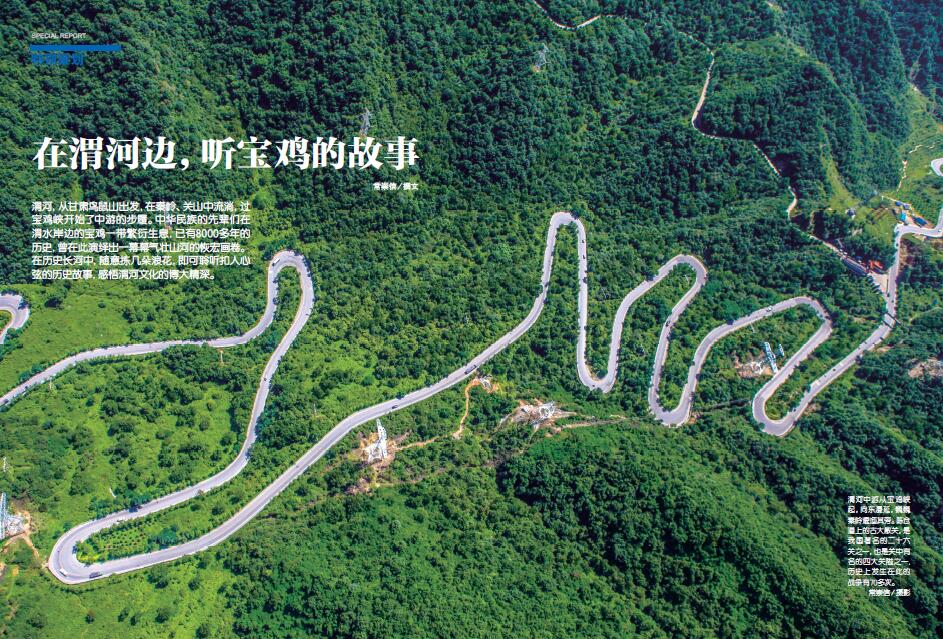

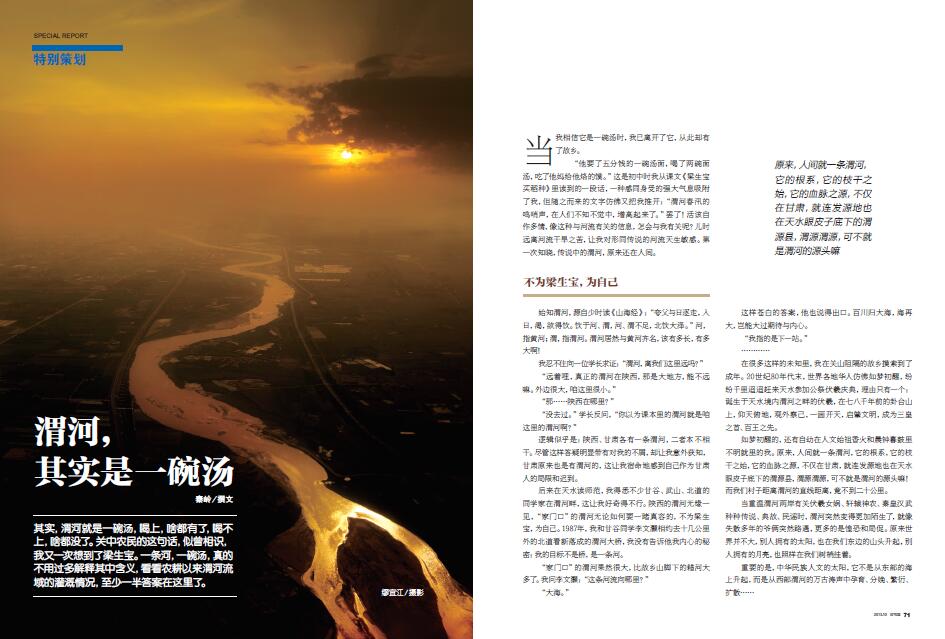

丝路渭河

2015.10

渭河,向着旭日升起的方向奔腾,浇灌着每一寸厚重苍茫的黄土,却从未辜负过两岸生灵的期待。

8000年前,我们的先人在此扎根,华夏文明悄然萌芽,随后有了秦皇汉武唐宗的风骚……

2000年前,张骞的马队从此起蹄,互通之路豁然开朗,如一匹精美绝伦的丝绸渐渐打开,展现了大国雄风……

从粟特商人到遣唐使节,古往今来,这片富饶的水土不只养育了本民族的子孙,还成为了行走于此的人们的坚实后盾,包容着来自他乡的声音容颜,成就了丝路辉煌,并福泽至今。

公元2013年,“一带一路经济带”唤起了这条沉睡在大漠千年的古商道,滋润了这片在内陆蛰伏已久的土地,唤醒了人们对这条日益“消瘦”河流的记忆。

本期我们推出的“丝路渭河”特别策划,期望能带您从丝路起点出发,沿着渭河,探究民族性格的传承纽带,细数关陇人民为守护母亲河洒下的血汗,聆听渭河上流淌着的历史故事,寻找曾经、现在、将来都属于我们每一个中华儿女的文化基因。

丝路渭河,从此再起航。

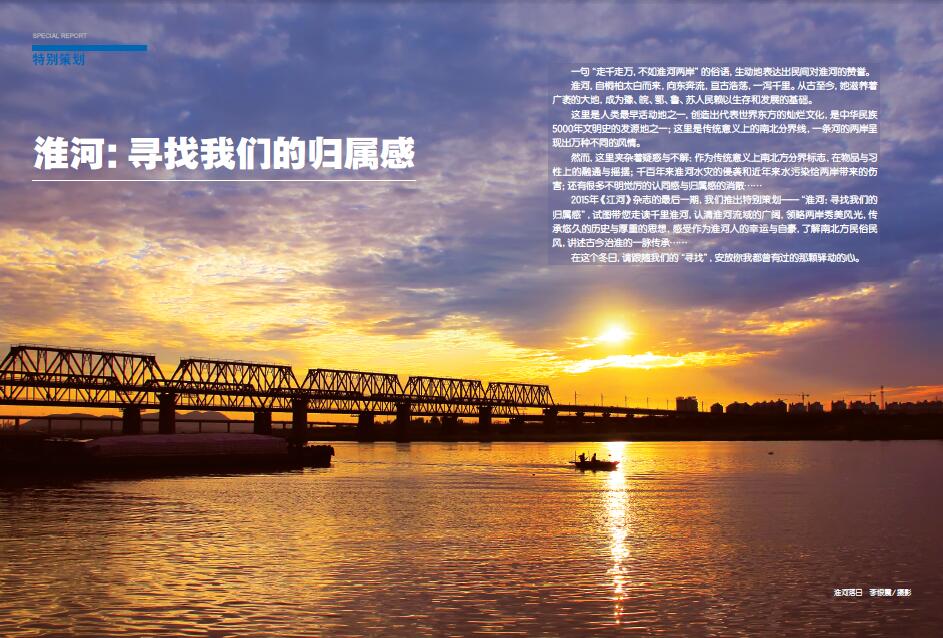

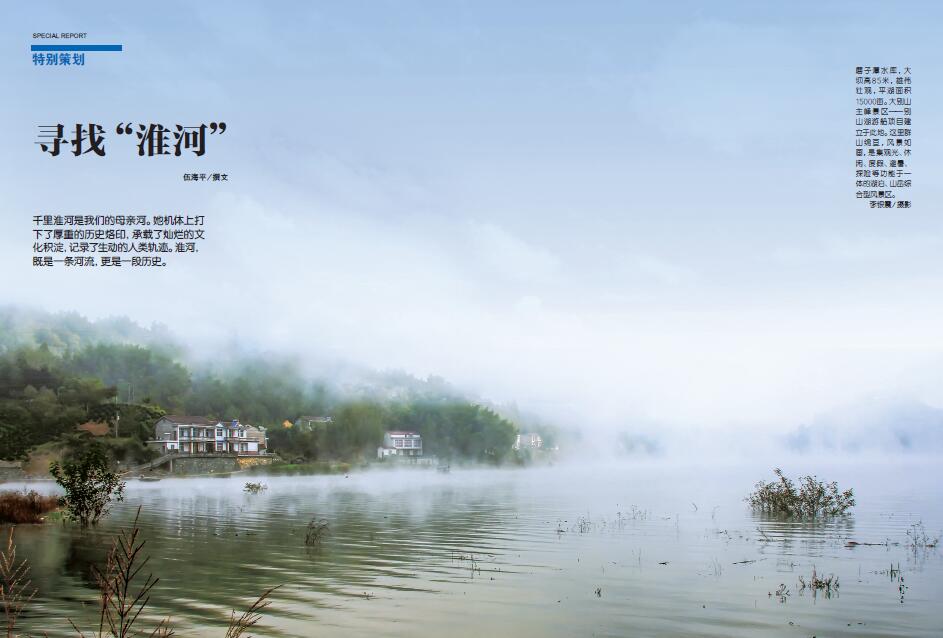

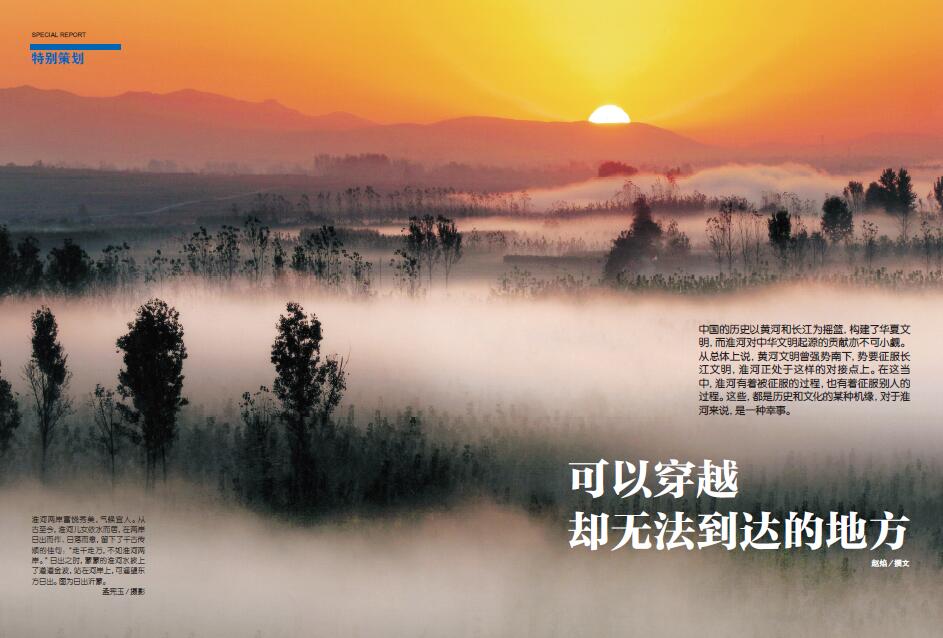

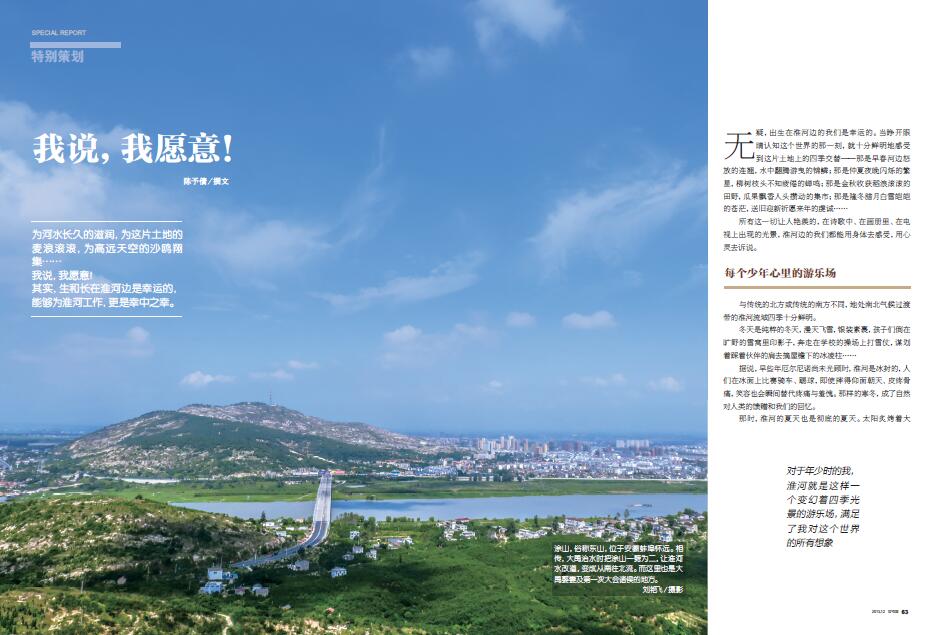

淮河:寻找我们的归属感

2015.12

一句“走千走万,不如淮河两岸”的俗语,生动地表达出民间对淮河的赞誉。

淮河,自桐柏太白而来,向东奔流,亘古浩荡,一泻千里。从古至今,她滋养着广袤的大地,成为豫、皖、鄂、鲁、苏人民赖以生存和发展的基础。

这里是人类最早活动地之一,创造出代表世界东方的灿烂文化,是中华民族5000年文明史的发源地之一;这里是传统意义上的南北分界线,一条河的两岸呈现出万种不同的风情。

然而,这里夹杂着疑惑与不解:作为传统意义上南北方分界标志,在物品与习性上的融通与摇摆;千百年来淮河水灾的侵袭和近年来水污染给两岸带来的伤害;还有很多不明觉厉的认同感与归属感的消散……

2015年《江河》杂志的最后一期,我们推出特别策划——“淮河:寻找我们的归属感”,试图带您走读千里淮河,认清淮河流域的广阔,领略两岸秀美风光,传承悠久的历史与厚重的思想,感受作为淮河人的幸运与自豪,了解南北方民俗民风,讲述古今治淮的一脉传承……

在这个冬日,请跟随我们的“寻找”,安放你我都曾有过的那颗驿动的心。

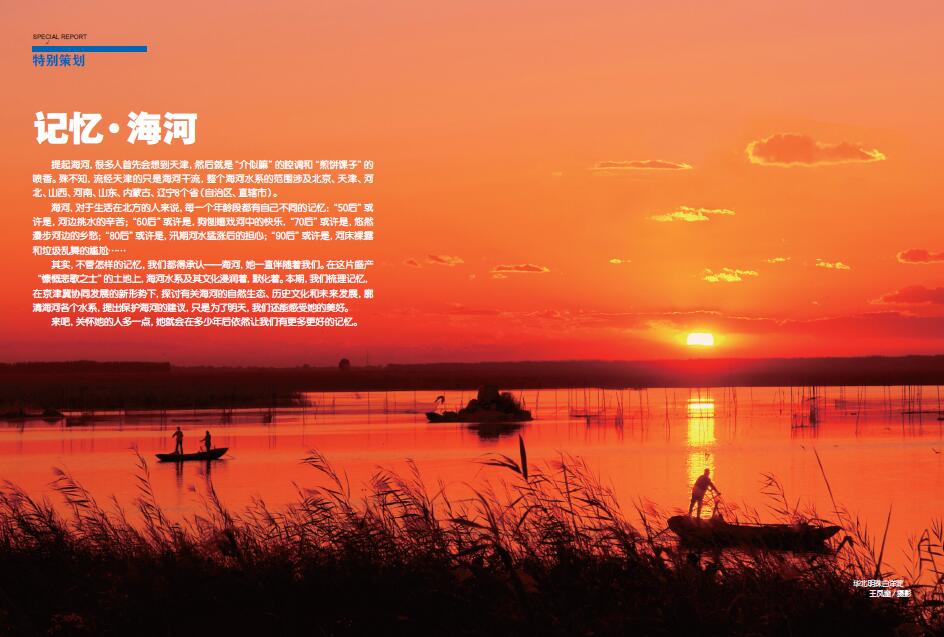

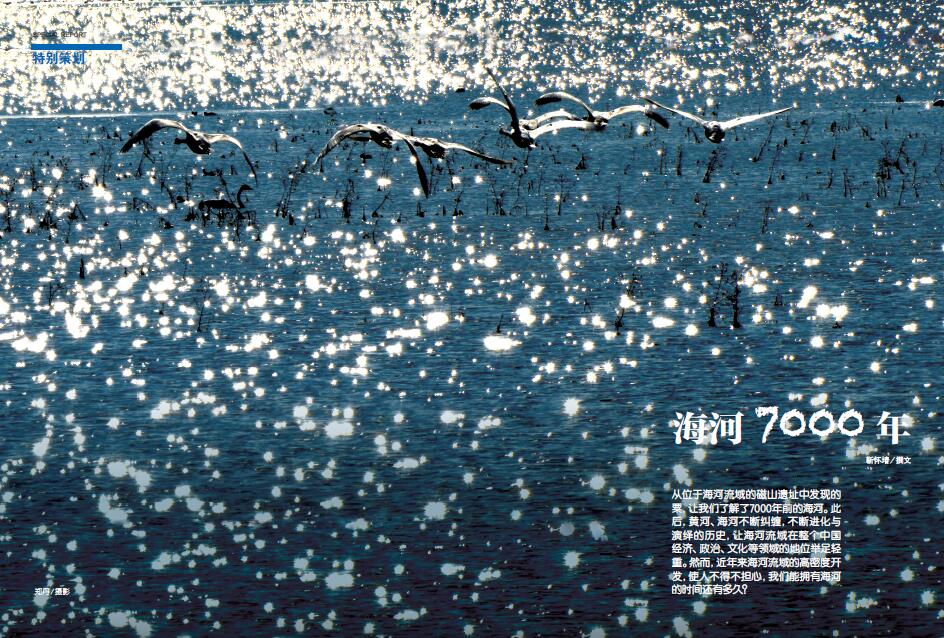

记忆·海河

2016.2

提起海河,很多人首先会想到天津,然后就是“介似嘛”的腔调和“煎饼馃子”的喷香。殊不知,流经天津的只是海河干流,整个海河水系的范围涉及北京、天津、河北、山西、河南、山东、内蒙古、辽宁8个省(自治区、直辖市)。

海河,对于生活在北方的人来说,每一个年龄段都有自己不同的记忆:“50后”或许是,河边挑水的辛苦;“60后”或许是,狗刨嬉戏河中的快乐,“70后”或许是,悠然漫步河边的乡愁;“80后”或许是,汛期河水猛涨后的担心;“90后”或许是,河床裸露和垃圾乱舞的尴尬……

其实,不管怎样的记忆,我们都得承认——海河,她一直伴随着我们。在这片盛产“慷慨悲歌之士”的土地上,海河水系及其文化浸润着,默化着。本期,我们梳理记忆,在京津冀协同发展的新形势下,探讨有关海河的自然生态、历史文化和未来发展,廓清海河各个水系,提出保护海河的建议,只是为了明天,我们还能感受她的美好。

来吧,关怀她的人多一点,她就会在多少年后依然让我们有更多更好的记忆。

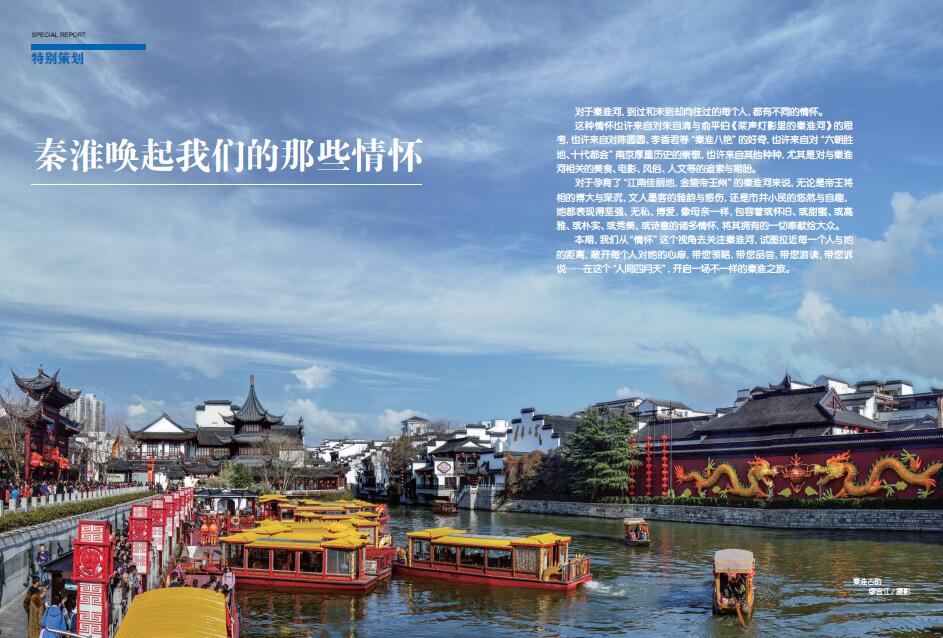

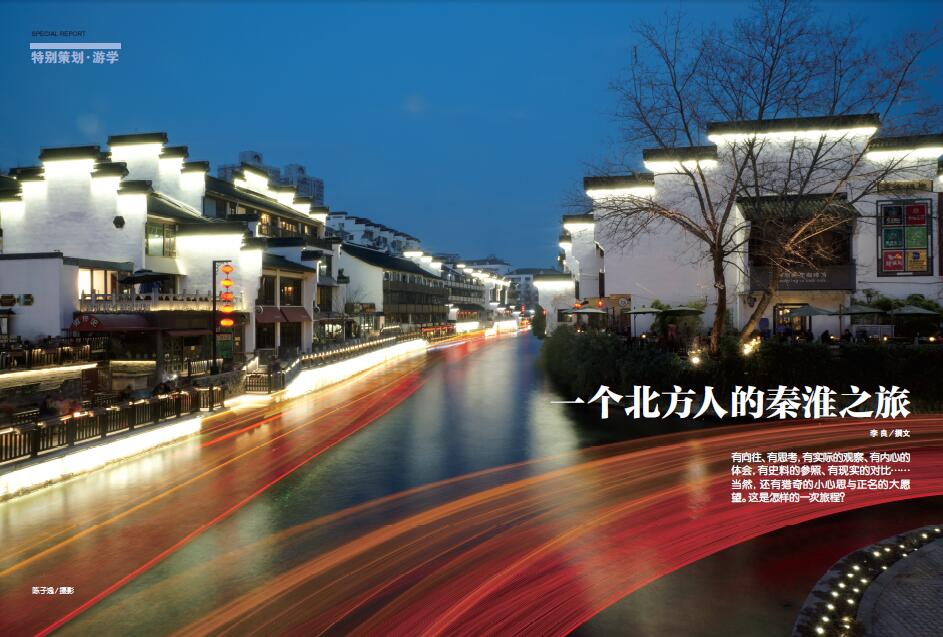

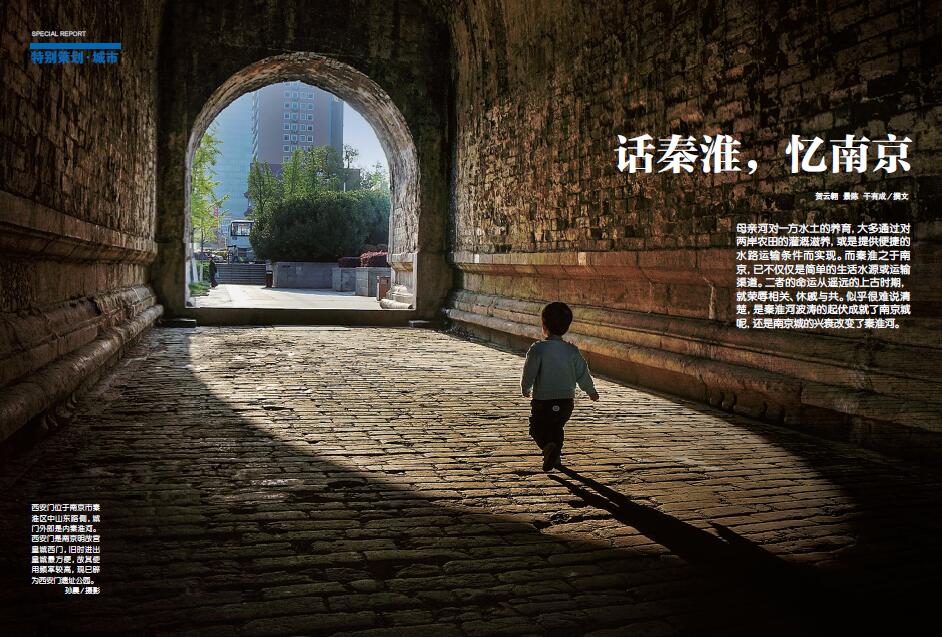

秦淮唤起我们的那些情怀

2016.4

对于秦淮河,到过和未到却向往过的每个人,都有不同的情怀。

对于秦淮河,到过和未到却向往过的每个人,都有不同的情怀。

这种情怀也许来自对朱自清与俞平伯《桨声灯影里的秦淮河》的思考,也许来自对陈圆圆、李香君等“秦淮八艳”的好奇,也许来自对“六朝胜地、十代都会”南京厚重历史的崇敬,也许来自其他种种,尤其是对与秦淮河相关的美食、电影、风俗、人文等的追索与期盼。

对于孕育了“江南佳丽地,金陵帝王州”的秦淮河来说,无论是帝王将相的博大与深沉,文人墨客的雅韵与感伤,还是市井小民的悠然与自趣,她都表现得坚强、无私、博爱,像母亲一样,包容着或怀旧、或甜蜜、或高雅、或朴实、或秀美、或诗意的诸多情怀,将其拥有的一切奉献给大众。

本期,我们从“情怀”这个视角去关注秦淮河,试图拉近每一个人与她的距离,敞开每个人对她的心扉,带您领略,带您品尝,带您游读,带您诉说……在这个“人间四月天”,开启一场不一样的秦淮之旅。

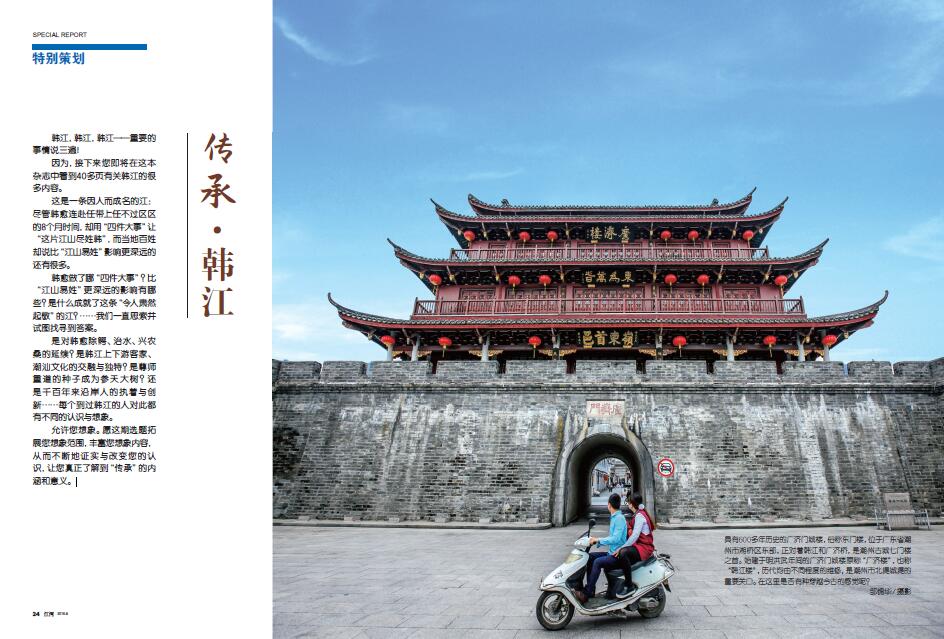

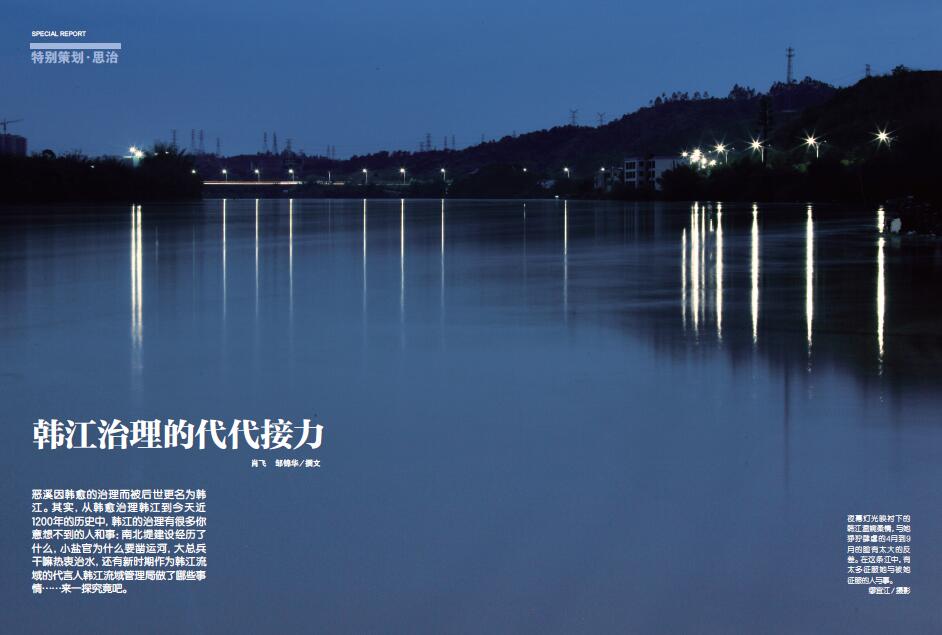

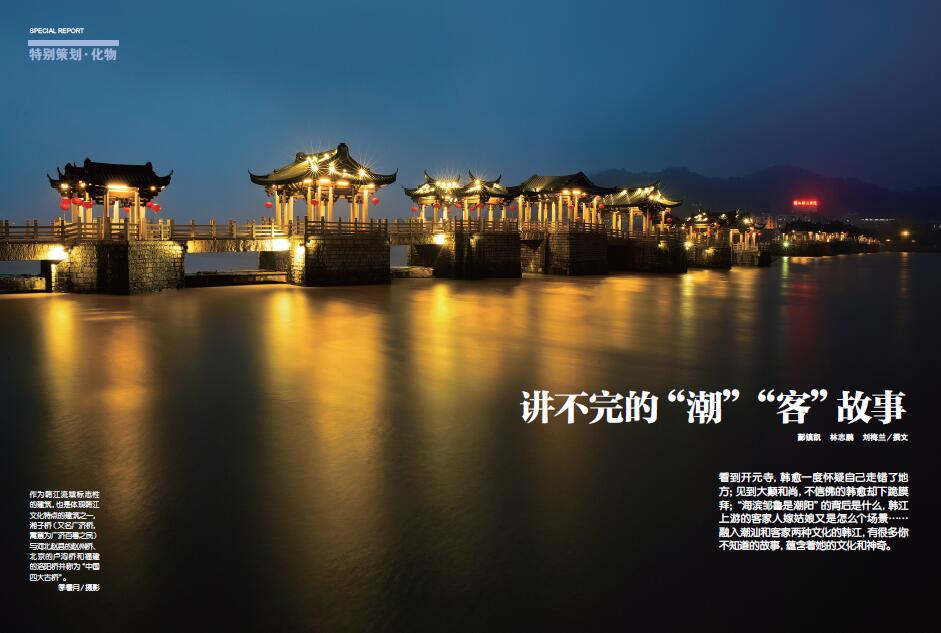

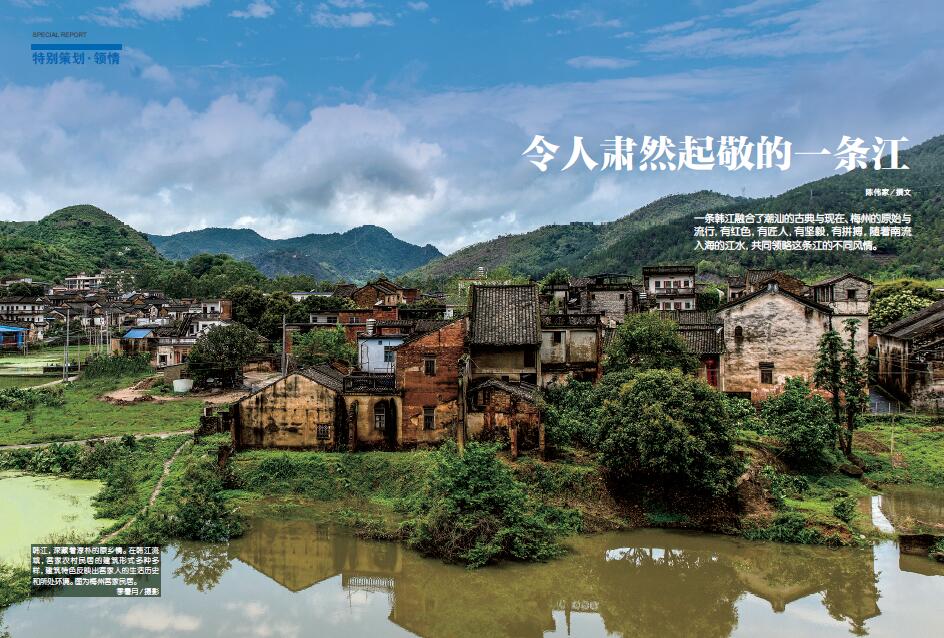

传承·韩江

2016.6

韩江,韩江,韩江——重要的事情说三遍!

因为,接下来您即将在这本杂志中看到40多页有关韩江的很多内容。

这是一条因人而成名的江:尽管韩愈连赴任带上任不过区区的8个月时间,却用“四件大事”让“这片江山尽姓韩”,而当地百姓却说比“江山易姓”影响更深远的还有很多。

韩愈做了哪“四件大事”?比“江山易姓”更深远的影响有哪些?是什么成就了这条“令人肃然起敬”的江?……我们一直思索并试图找寻到答案。

是对韩愈除鳄、治水、兴农桑的延续?是韩江上下游客家、潮汕文化的交融与独特?是尊师重道的种子成为参天大树?还是千百年来沿岸人的执着与创新……每个到过韩江的人对此都有不同的认识与想象。

允许您想象。愿这期选题拓展您想象范围,丰富您想象内容,从而不断地证实与改变您的认识,让您真正了解到“传承”的内涵和意义。

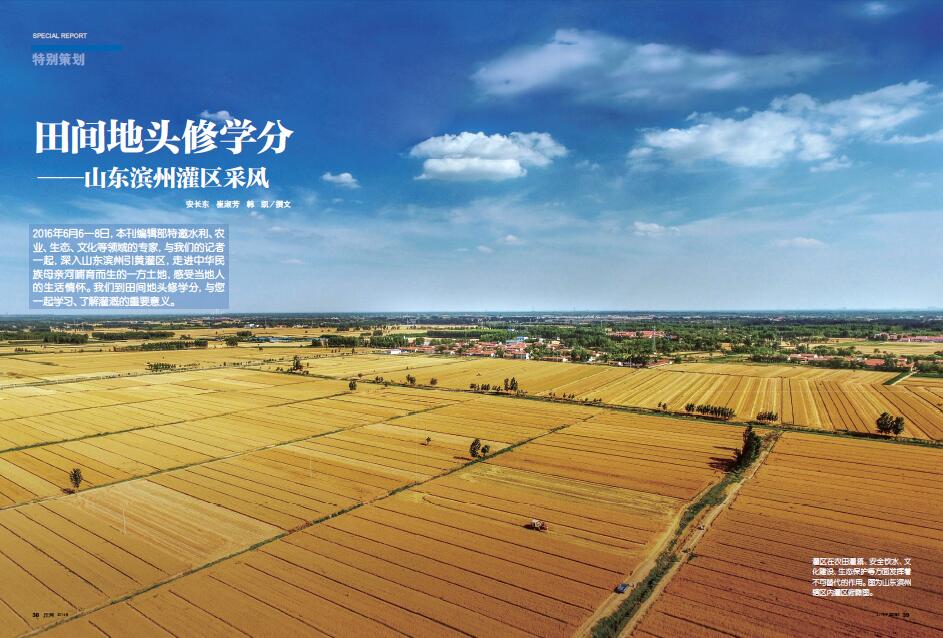

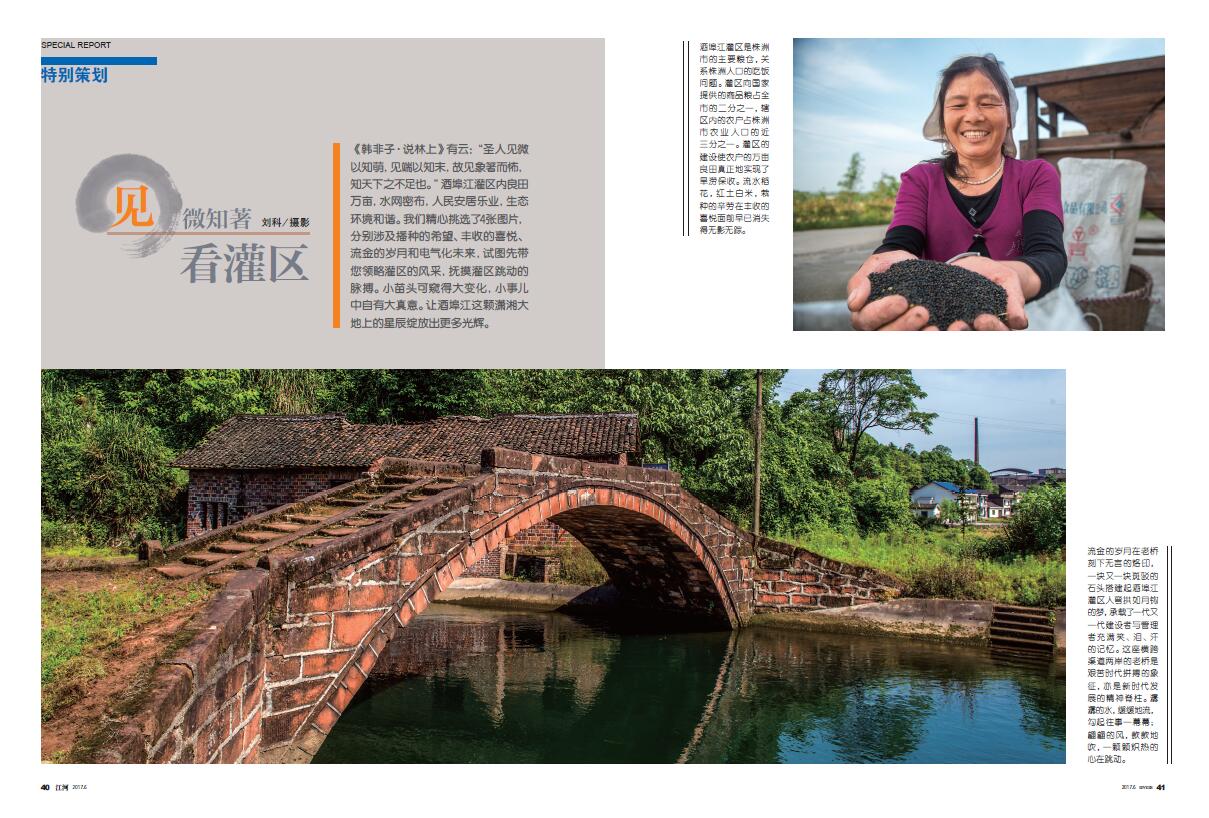

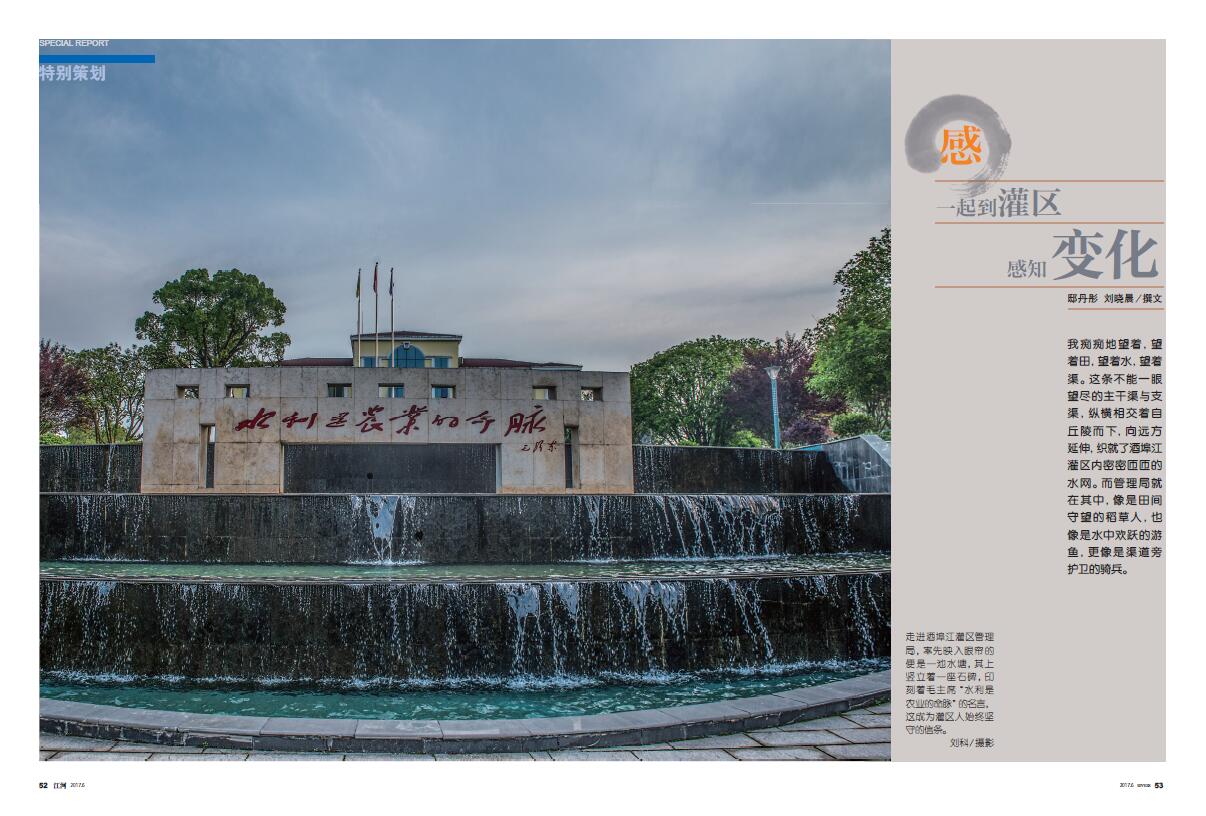

灌溉 改变生活

2016.8

当你与恋人牵手于盈盈绿草的水边,享受恋爱带来的甜蜜;当你与孩子嬉戏于茫茫空旷的稻田,追逐生命成长的脚步;当你与老伴迈步于幽幽狭长的街道,迎接晚霞瞬间的永恒……你是否想过,这些都与“灌溉”有着扯不断的关联。

灌溉,这个看似与大多数人没有任何交集的水利专业用语,已默默陪伴了我们几千年,发展成为灌区——一个半人工的生态系统,一个由水源、渠道、田地和作物构成的综合体,在天、地、人之间构建起一种和谐共生的关系。

它,先是大众粮食的仓储,为漫长的历史提供了不断的发展力量,从而促成的农耕文明成为这个世界上最广泛的文化集成。

它,又是城市与乡村生产和生活用水的主要来源,是大众闲暇光顾的主要场所,是生态多样化展示的主要平台,是我们每个人生活中不可或缺的“区域”。

这一期的特别策划——“灌溉改变生活”,将带您认识这个最熟悉的陌生区域,在蓝天、绿水、青山与农景和谐相融中,挖掘和感知内心深藏的对灌溉的眷恋和深情。

——让我们一起回望传统,铭记田中取食的辛劳,感恩生命之源的灌溉。

——让我们一起放眼未来,坚持可持续发展理念,守护水文明的根与魂。

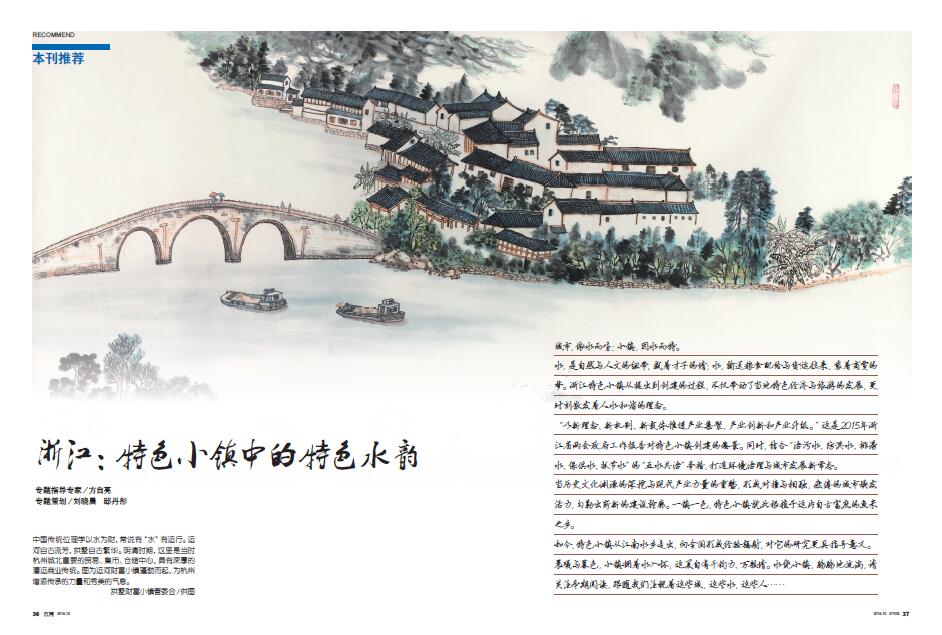

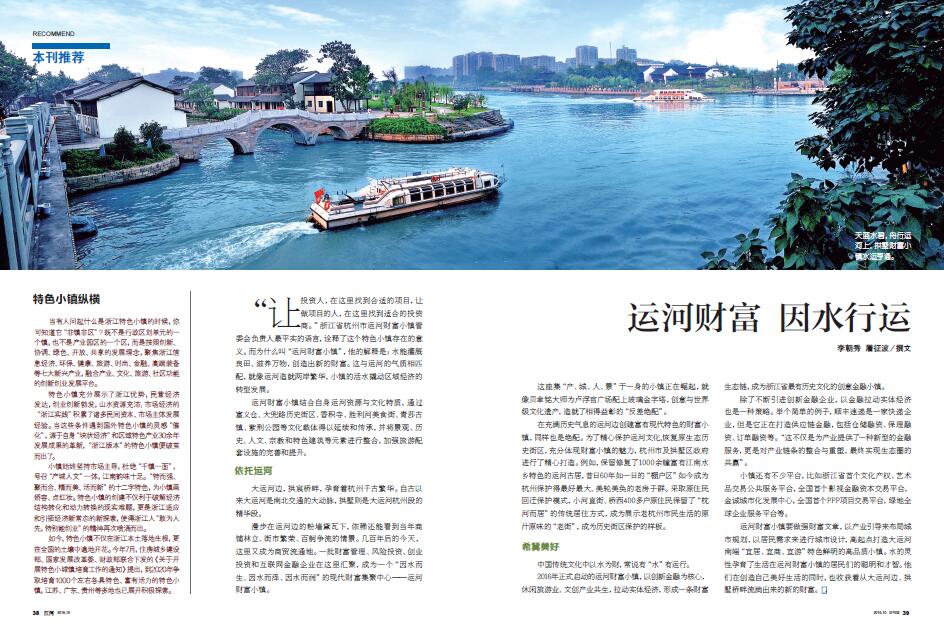

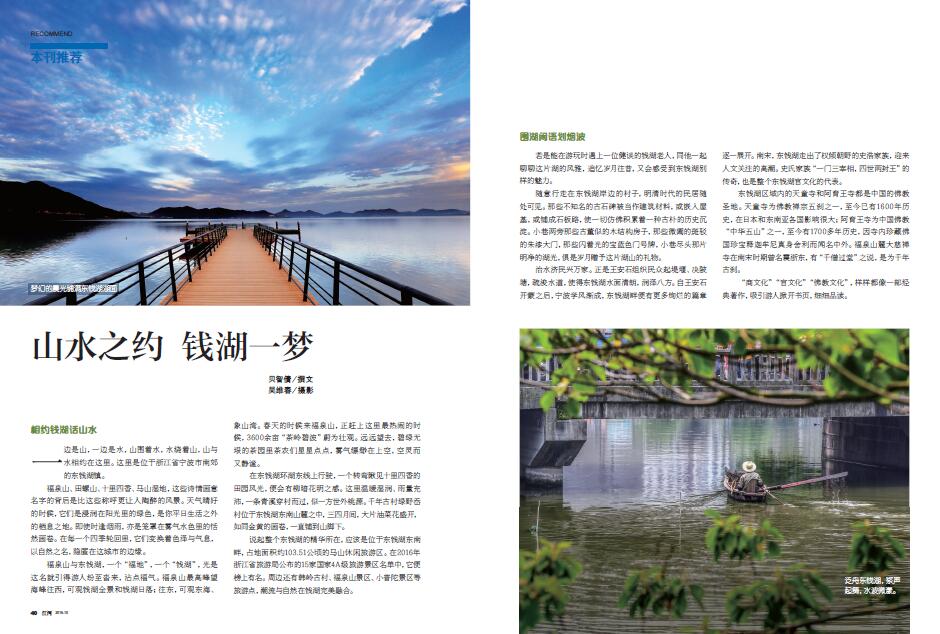

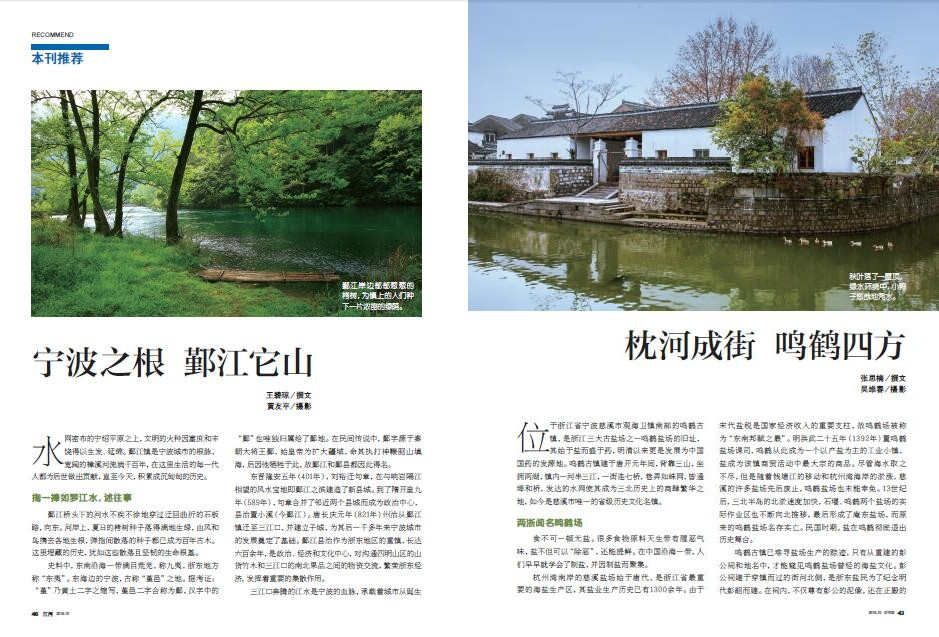

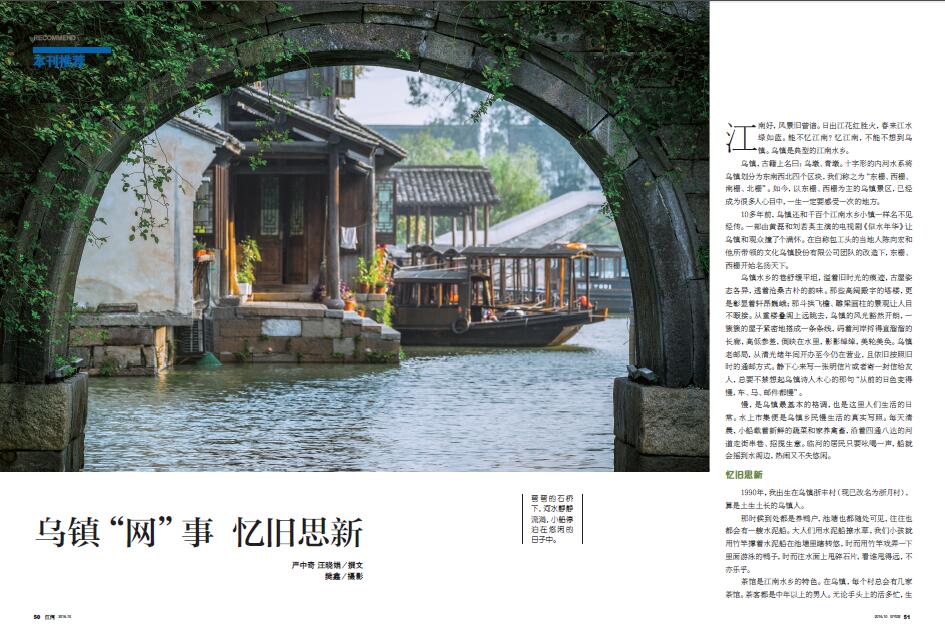

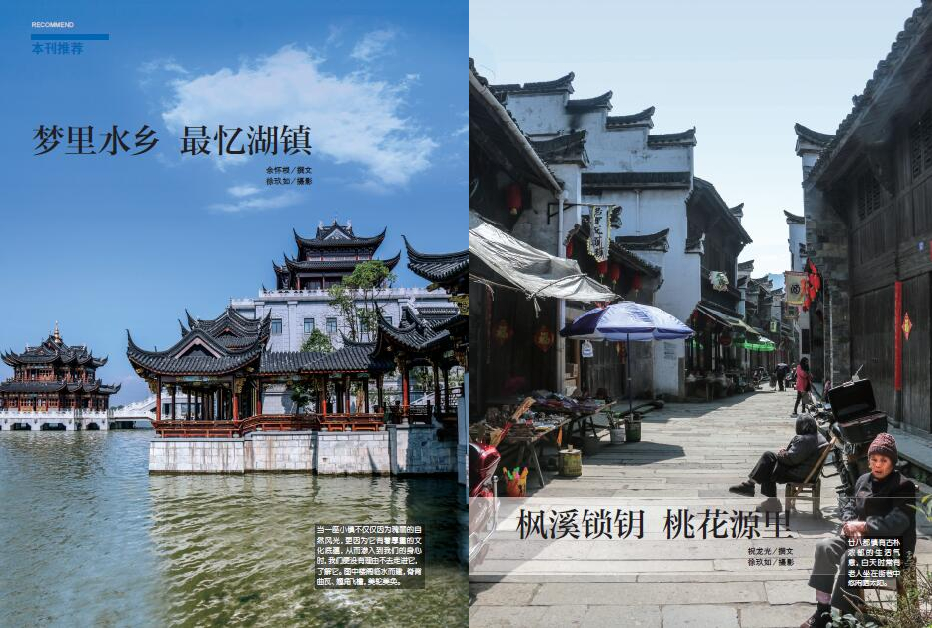

浙江:特色小镇中的特色水韵

2016.10

城市,依水而生;小镇,因水而特。

水,是自然与人文的纽带,盛着才子的情;水,输送粮食配给与货运往来,装着商贾的梦。浙江特色小镇从提出到创建的过程,不仅带动了当地特色经济与旅游的发展,更时刻散发着人水和谐的理念。

“以新理念、新机制、新载体推进产业集聚、产业创新和产业升级。”这是2015年浙江省两会政府工作报告对特色小镇创建的愿景。同时,结合“治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水”的“五水共治”举措,打造环境治理与城市发展新常态。

当历史文化渊源的深挖与现代产业力量的重整,形成对撞与相融,疲倦的城市焕发活力,勾勒出崭新的建设轮廓。一镇一色,特色小镇就此根植于这片自古富庶的鱼米之乡。

如今,特色小镇从江南水乡走出,向全国形成经验辐射,对它的研究更具指导意义。晨曦与暮色,小镇拥着水入怀,这美自有千钧力、万般情。水绕小镇,脉脉地流淌,请关注本期阅读,跟随我们注视着这些城,这些水,这些人……

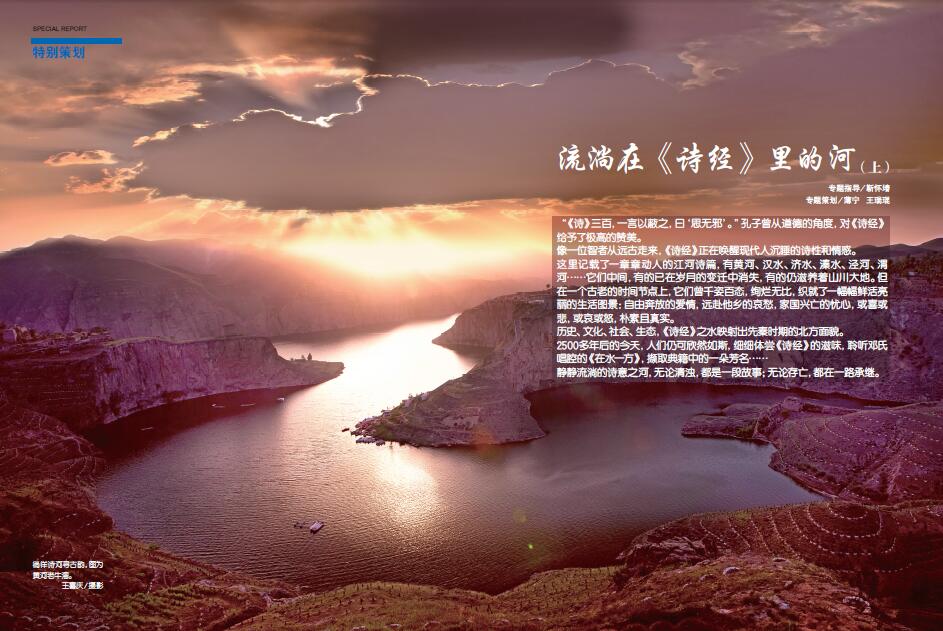

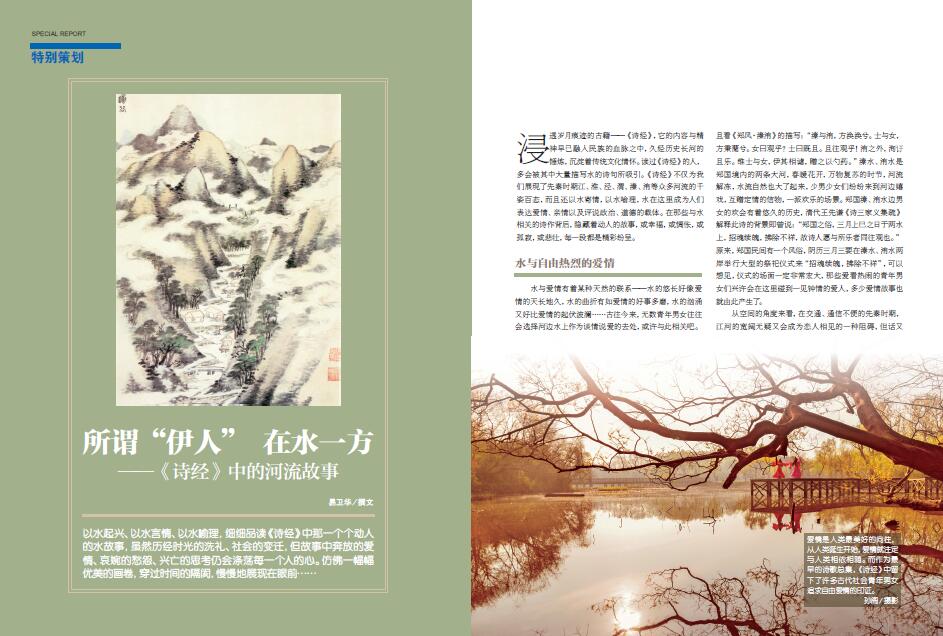

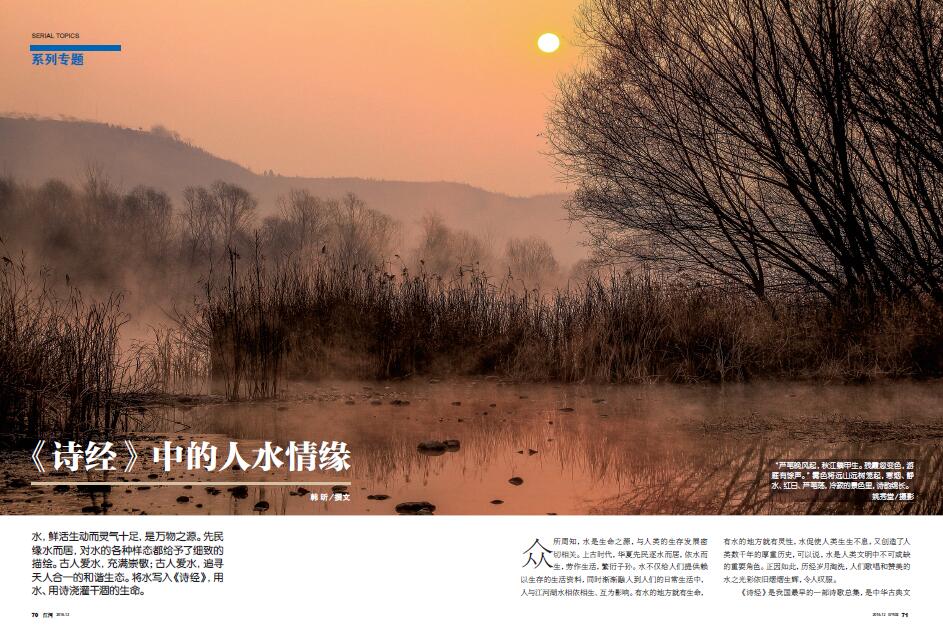

流淌在《诗经》里的河(上)

2016.10

“《诗》三百,一言以蔽之,曰‘思无邪’。”孔子曾从道德的角度,对《诗经》给予了极高的赞美。

像一位智者从远古走来,《诗经》正在唤醒现代人沉睡的诗性和情感。

这里记载了一章章动人的江河诗篇,有黄河、汉水、济水、溱水、泾河、渭河……它们中间,有的已在岁月的变迁中消失,有的仍滋养着山川大地。但在一个古老的时间节点上,它们曾千姿百态,绚烂无比,织就了一幅幅鲜活亮丽的生活图景:自由奔放的爱情,远赴他乡的哀愁,家国兴亡的忧心,或喜或悲,或哀或怒,朴素且真实。

历史、文化、社会、生态,《诗经》之水映射出先秦时期的北方面貌。

2500多年后的今天,人们仍可欣然如斯,细细体尝《诗经》的滋味,聆听邓氏唱腔的《在水一方》,撷取典籍中的一朵芳名……

静静流淌的诗意之河,无论清浊,都是一段故事;无论存亡,都在一路承继。

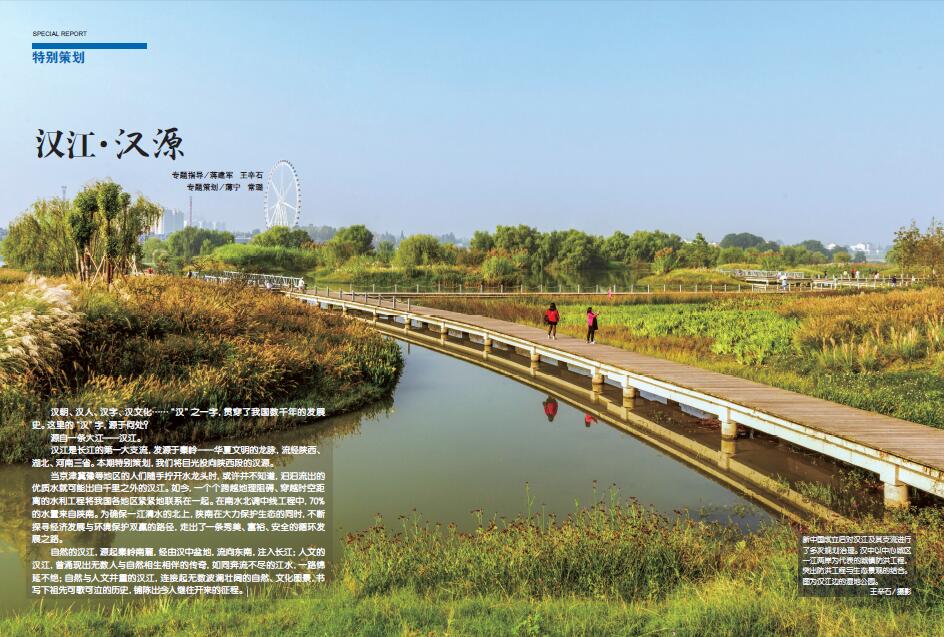

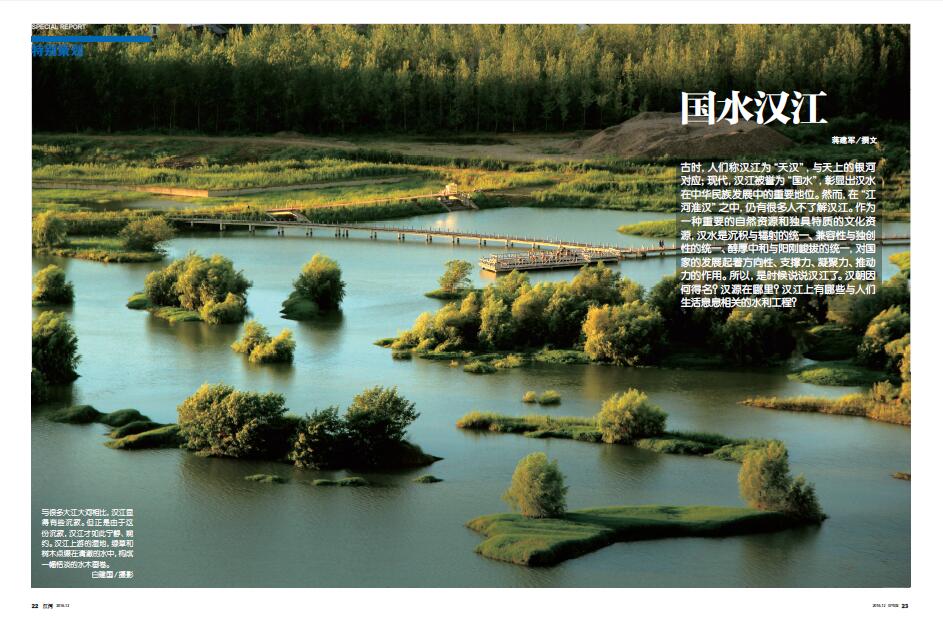

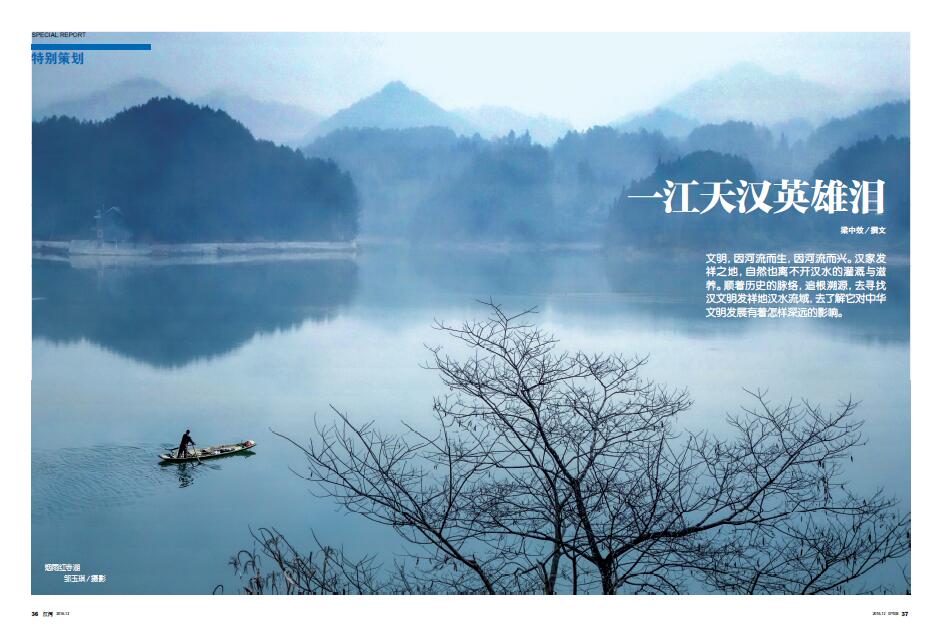

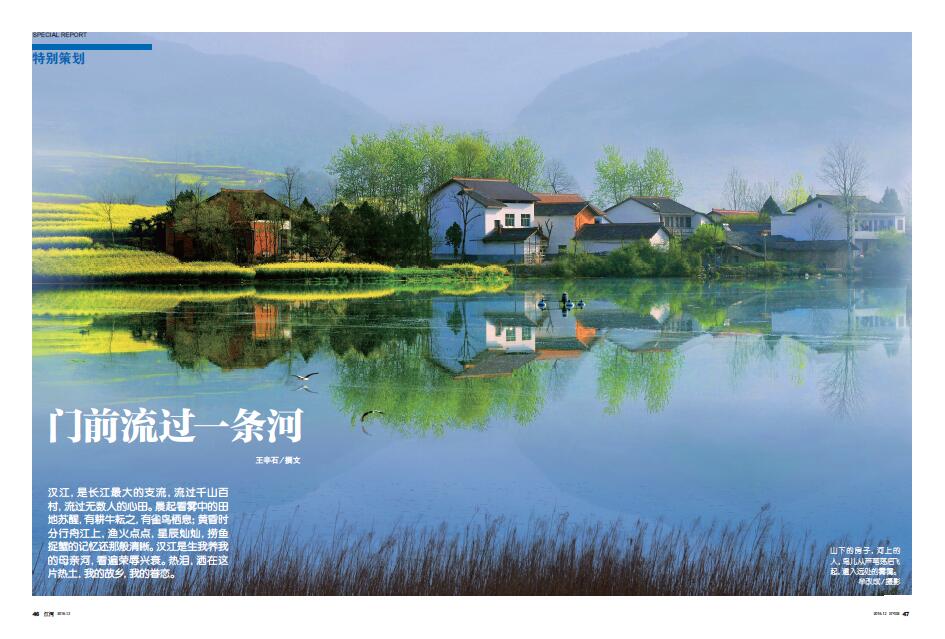

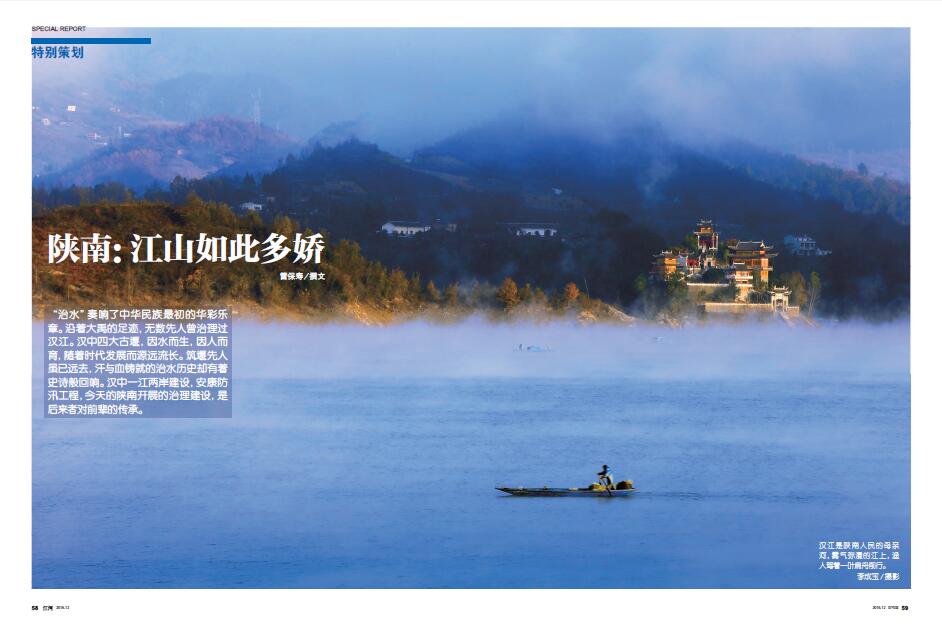

汉江·汉源

2016.12

汉朝、汉人、汉字、汉文化……“汉”之一字,贯穿了我国数千年的发展史。这里的“汉”字,源于何处?

源自一条大江——汉江。

汉江是长江的第一大支流,发源于秦岭——华夏文明的龙脉,流经陕西、湖北、河南三省。本期特别策划,我们将目光投向陕西段的汉源。

当京津冀豫等地区的人们随手拧开水龙头时,或许并不知道,汩汩流出的优质水就可能出自千里之外的汉江。如今,一个个跨越地理阻碍、穿越时空距离的水利工程将我国各地区紧紧地联系在一起。在南水北调中线工程中,70%的水量来自陕南。为确保一江清水的北上,陕南在大力保护生态的同时,不断探寻经济发展与环境保护双赢的路径,走出了一条秀美、富裕、安全的循环发展之路。

自然的汉江,源起秦岭南麓,经由汉中盆地,流向东南,注入长江;人文的汉江,曾涌现出无数人与自然相生相伴的传奇,如同奔流不尽的江水,一路绵延不绝;自然与人文并重的汉江,连接起无数波澜壮阔的自然、文化图景,书写下祖先可歌可泣的历史,铺陈出今人继往开来的征程。

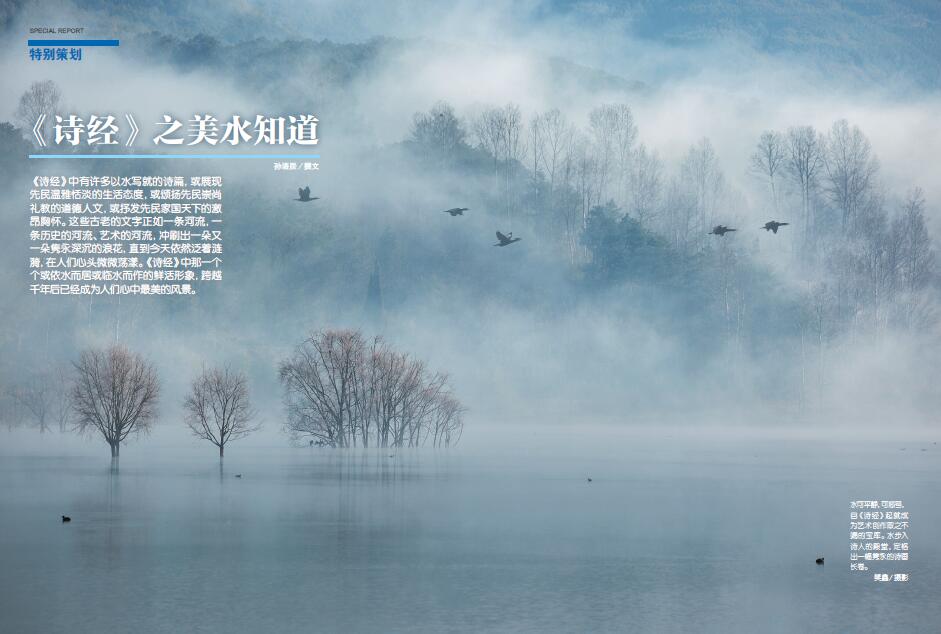

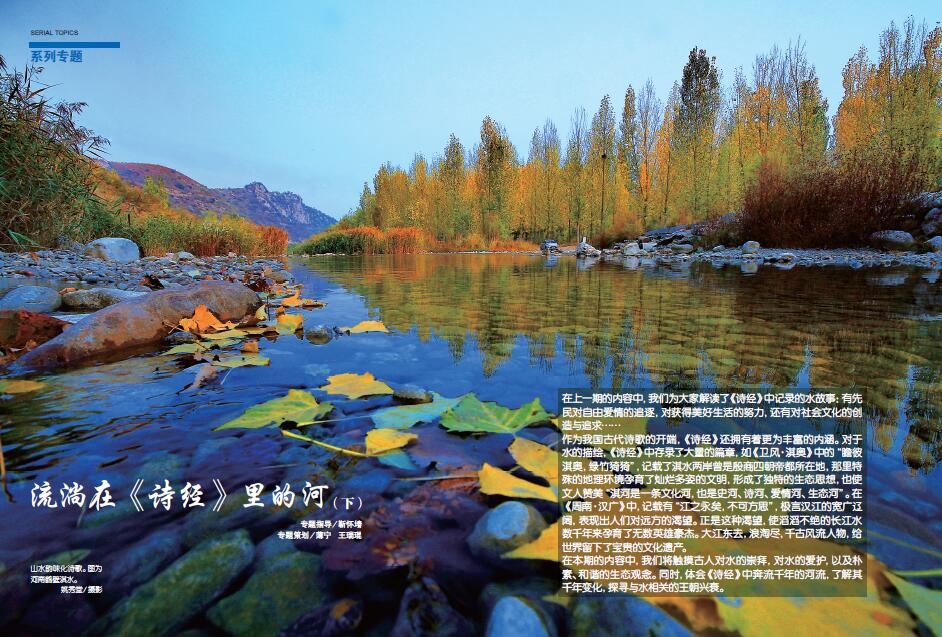

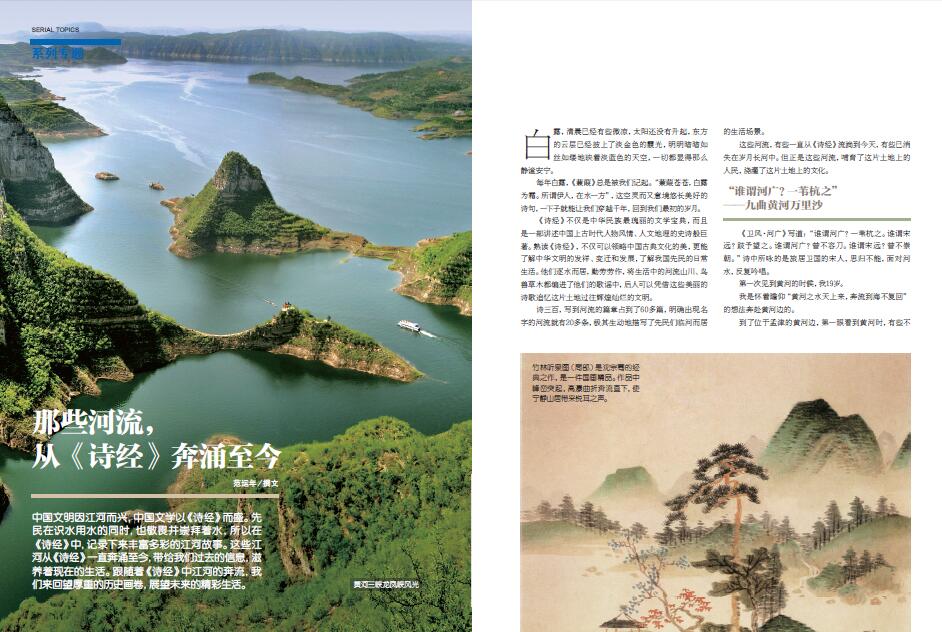

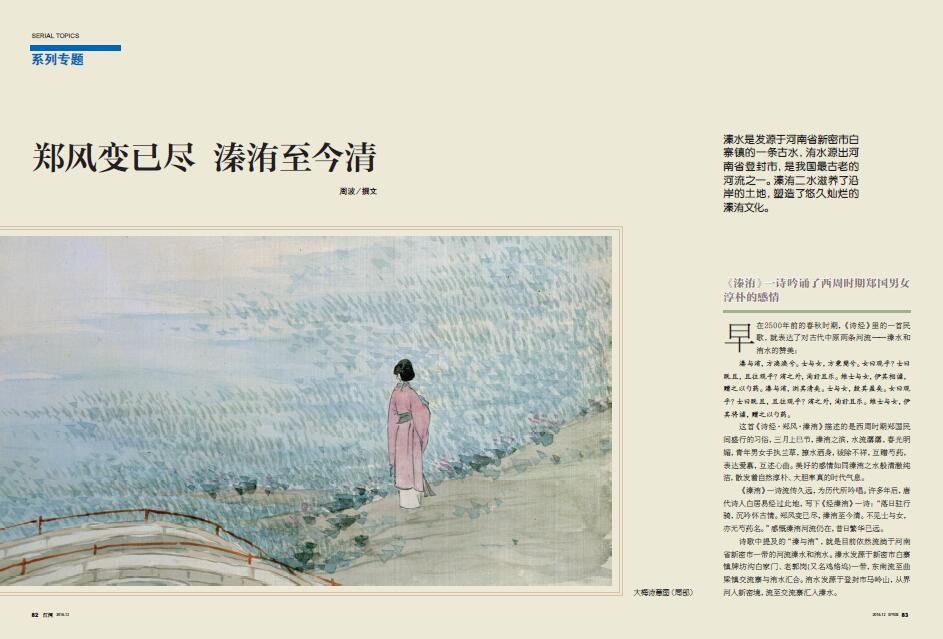

流淌在《诗经》里的河(下)

2016.12

在上一期的内容中,我们为大家解读了《诗经》中记录的水故事:有先民对自由爱情的追逐,对获得美好生活的努力,还有对社会文化的创造与追求……

作为我国古代诗歌的开端,《诗经》还拥有着更为丰富的内涵。对于水的描绘,《诗经》中存录了大量的篇章,如《卫风·淇奥》中的“瞻彼淇奥,绿竹猗猗”,记载了淇水两岸曾是殷商四朝帝都所在地,那里特殊的地理环境孕育了灿烂多姿的文明,形成了独特的生态思想,也使文人赞美“淇河是一条文化河,也是史河、诗河、爱情河、生态河”。在《周南·汉广》中,记载有“江之永矣,不可方思”,极言汉江的宽广辽阔,表现出人们对远方的渴望。正是这种渴望,使滔滔不绝的长江水数千年来孕育了无数英雄豪杰。大江东去,浪淘尽,千古风流人物,给世界留下了宝贵的文化遗产。

在本期的内容中,我们将触摸古人对水的崇拜,对水的爱护,以及朴素、和谐的生态观念。同时,体会《诗经》中奔流千年的河流,了解其千年变化,探寻与水相关的王朝兴衰。

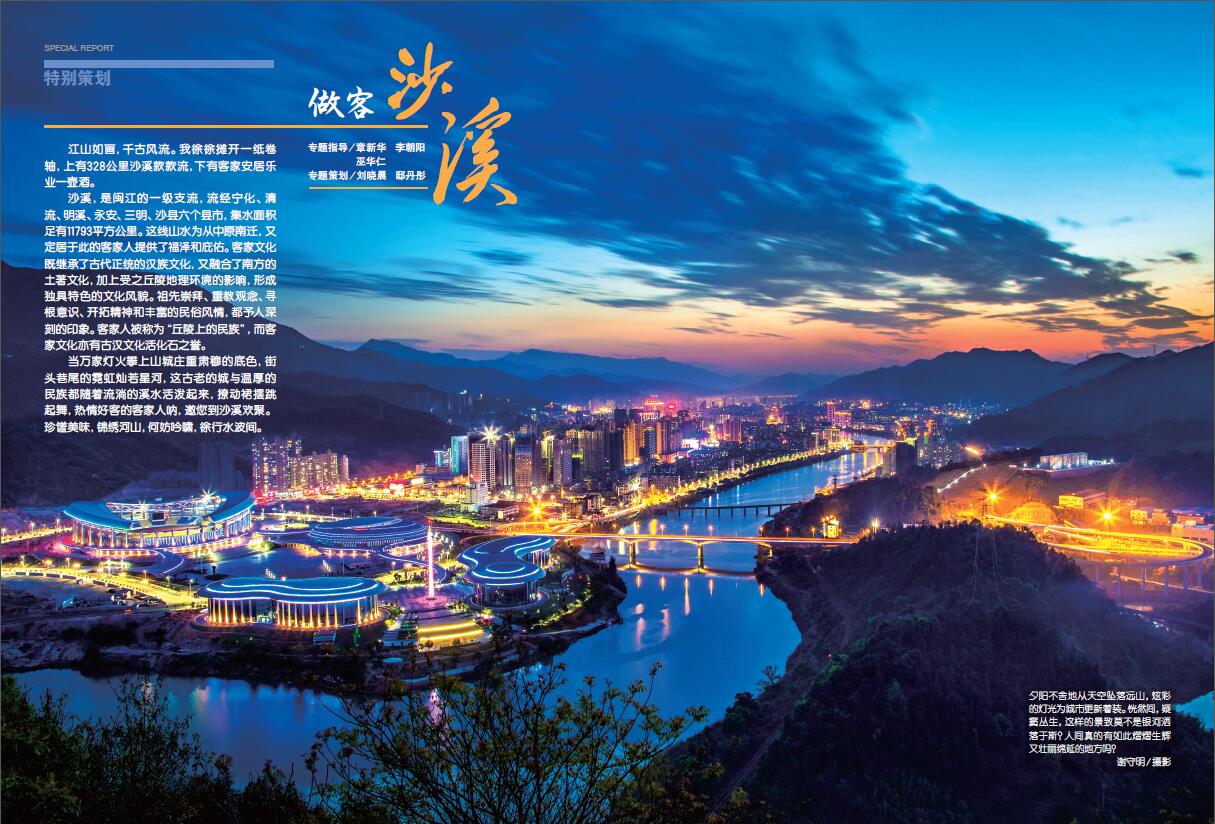

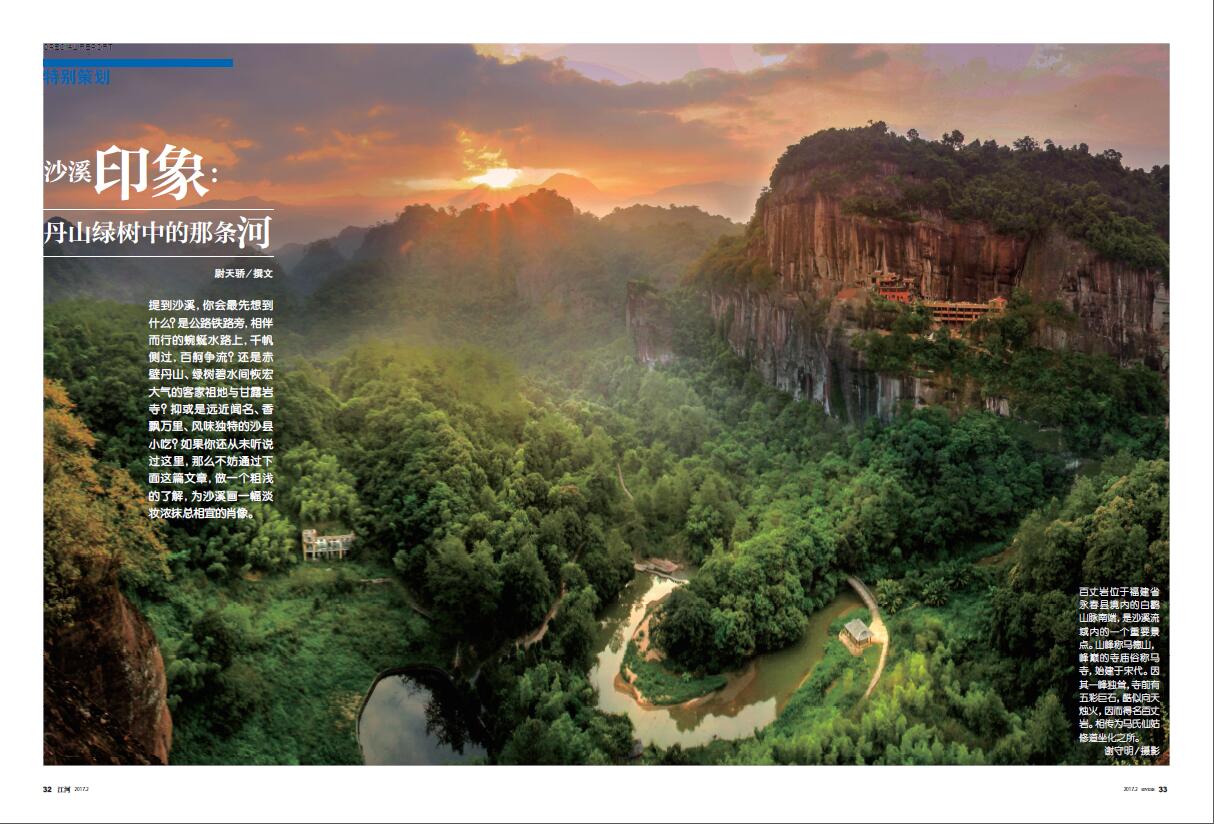

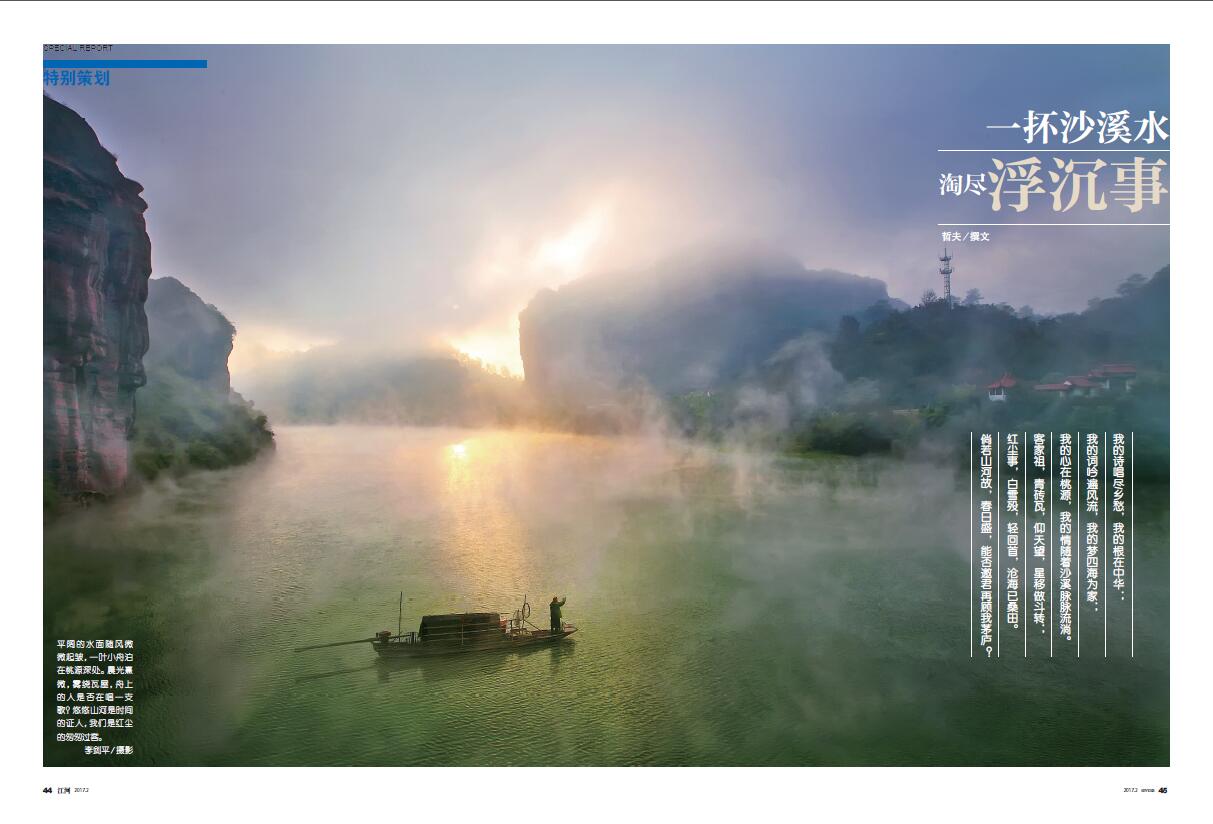

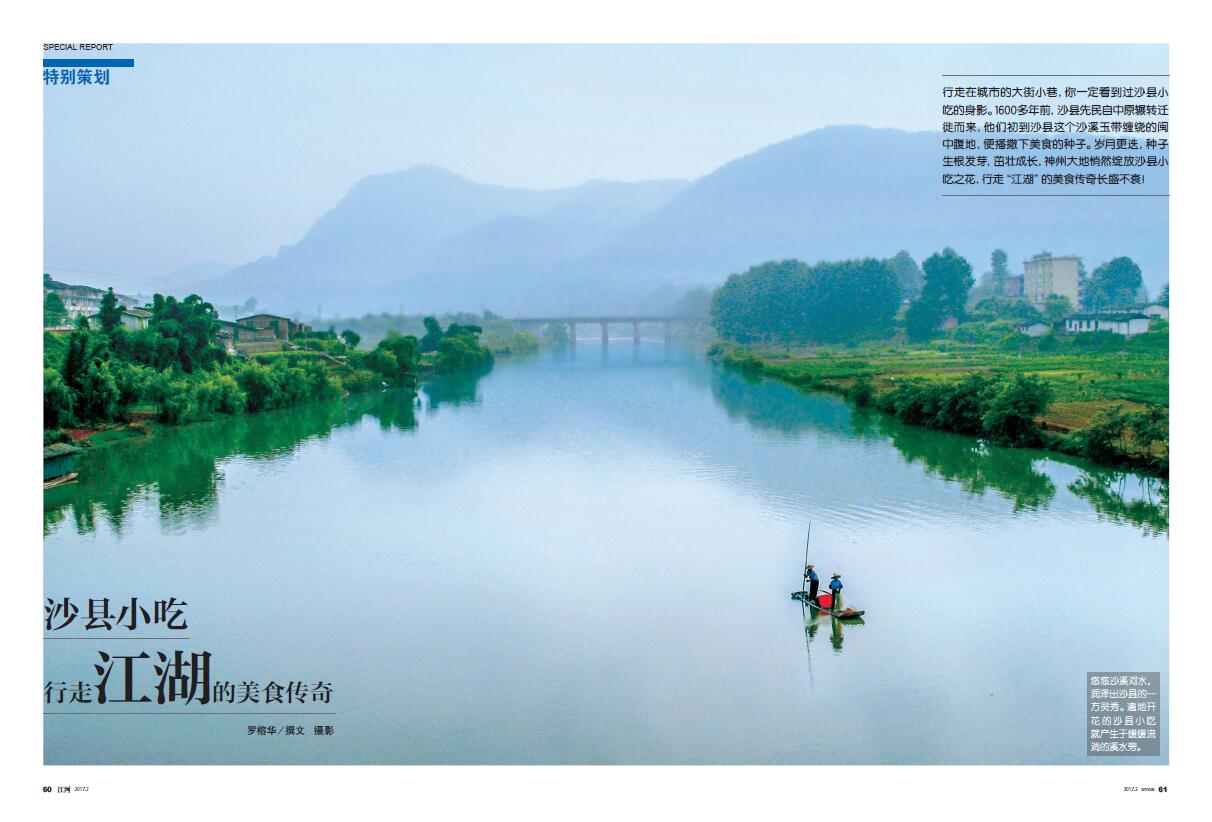

做客沙溪

2017.2

江山如画,千古风流。我徐徐摊开一纸卷轴,上有328公里沙溪款款流,下有客家安居乐业一壶酒。

沙溪,是闽江的一级支流,这线山水为从中原南迁,又定居于此的客家人提供了福泽和庇佑。客家文化既继承了古代正统的汉族文化,又融合了南方的土著文化,加上受之丘陵地理环境的影响,形成独具特色的文化风貌。祖先崇拜、重教观念、寻根意识、开拓精神和丰富的民俗风情,都予人深刻的印象。客家人被称为“丘陵上的民族”,而客家文化亦有古汉文化活化石之誉。

当万家灯火攀上山城庄重肃穆的底色,街头巷尾的霓虹灿若星河,这古老的城与温厚的民族都随着流淌的溪水活泼起来,撩动裙摆跳起舞,热情好客的客家人呐,邀您到沙溪欢聚。珍馐美味,锦绣河山,何妨吟啸,徐行水波间。

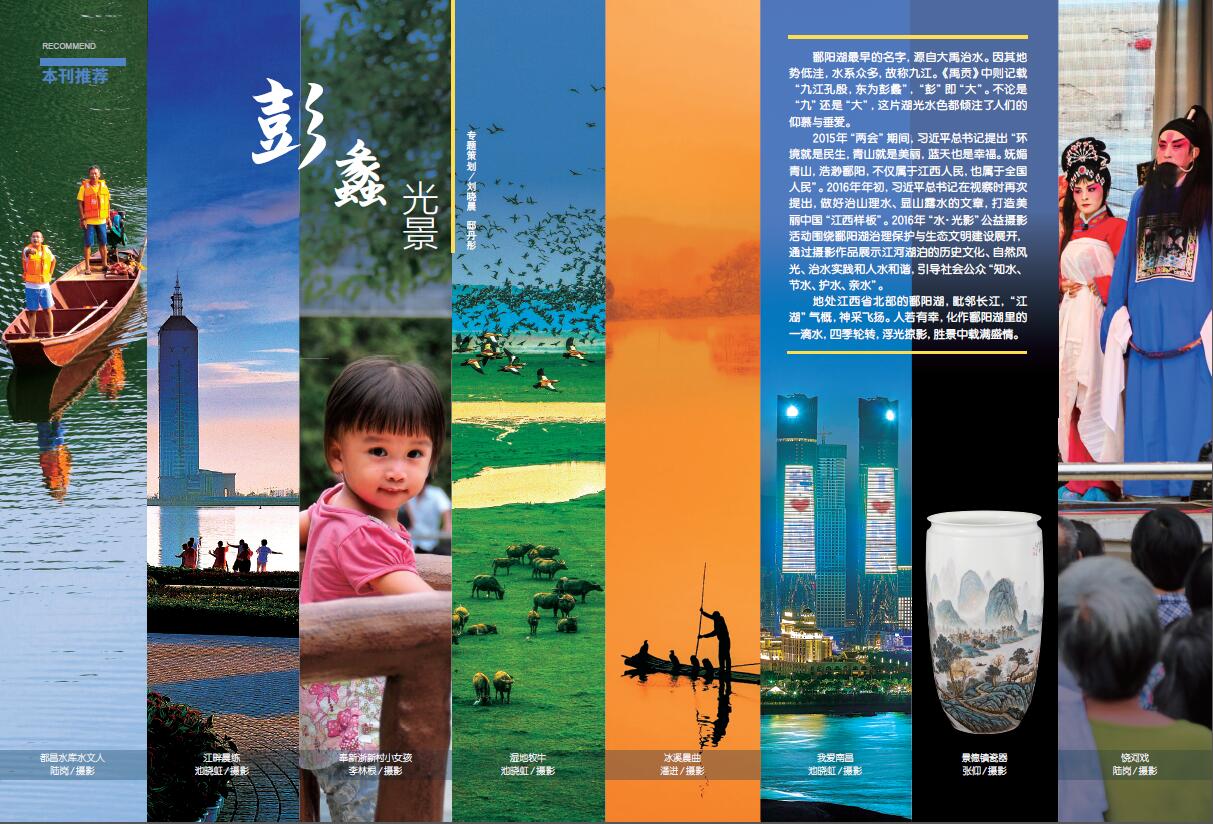

彭蠡光景·《大湖 大战 大片》

2017.2

江湖,最早出自《庄子·大宗师》。这个充满禅意和哲思的词语,任谁也说不清它究竟在何方,但任谁也都处于“江湖”,身不由己。无论是纷纷扰扰,尘凡俗世,还是刀光剑影,草莽侠客,混沌初开间,谁言相濡以沫?谁又能真正相忘于此?这里,是属于一个文人的江湖和一群摄影家的江湖,名公大笔,长枪短炮,将所有美妙的瞬间都定格成永恒。这里,是和长江并流的鄱阳湖,候鸟相惜,舟水相依,天人合一,风云再起。

江湖,最早出自《庄子·大宗师》。这个充满禅意和哲思的词语,任谁也说不清它究竟在何方,但任谁也都处于“江湖”,身不由己。无论是纷纷扰扰,尘凡俗世,还是刀光剑影,草莽侠客,混沌初开间,谁言相濡以沫?谁又能真正相忘于此?这里,是属于一个文人的江湖和一群摄影家的江湖,名公大笔,长枪短炮,将所有美妙的瞬间都定格成永恒。这里,是和长江并流的鄱阳湖,候鸟相惜,舟水相依,天人合一,风云再起。

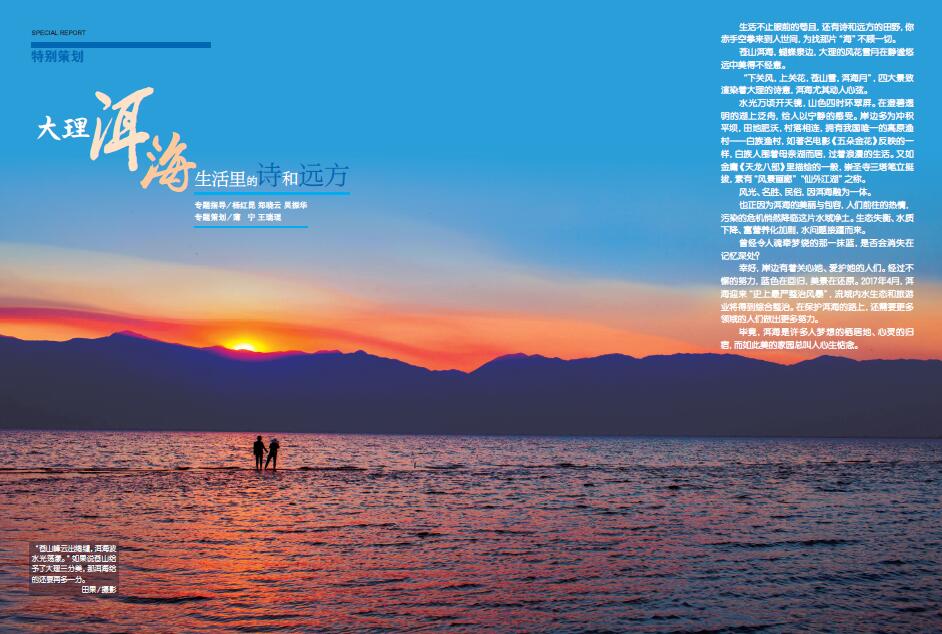

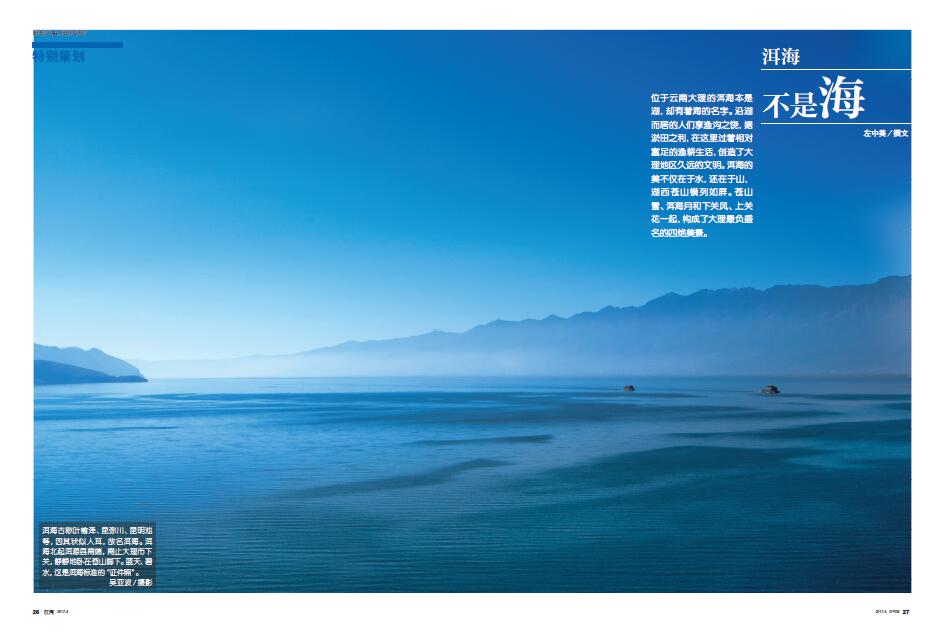

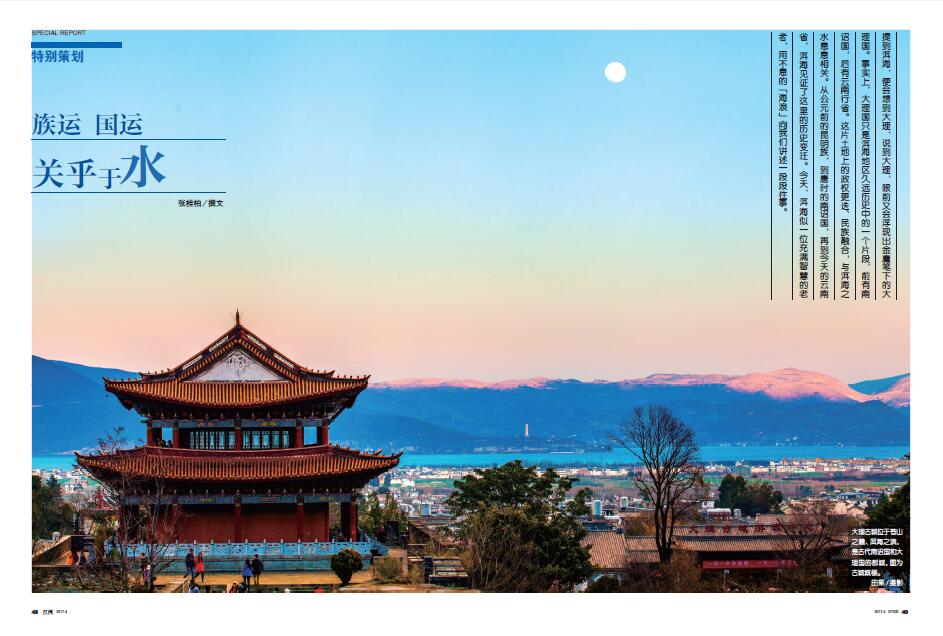

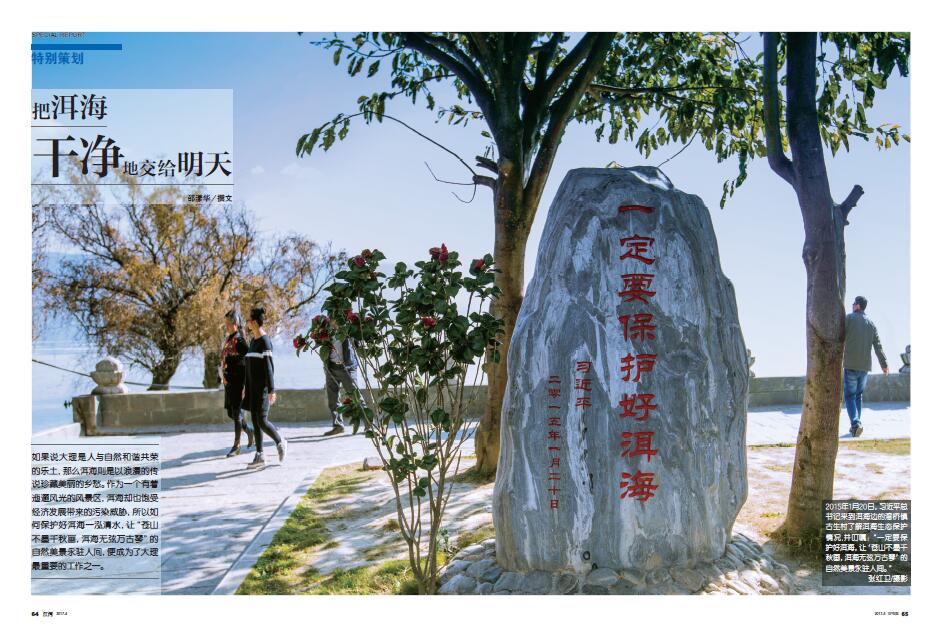

大理洱海 生活里的诗和远方

2017.4

生活不止眼前的苟且,还有诗和远方的田野,你赤手空拳来到人世间,为找那片“海”不顾一切。

苍山洱海,蝴蝶泉边,大理的风花雪月在静谧悠远中美得不经意。

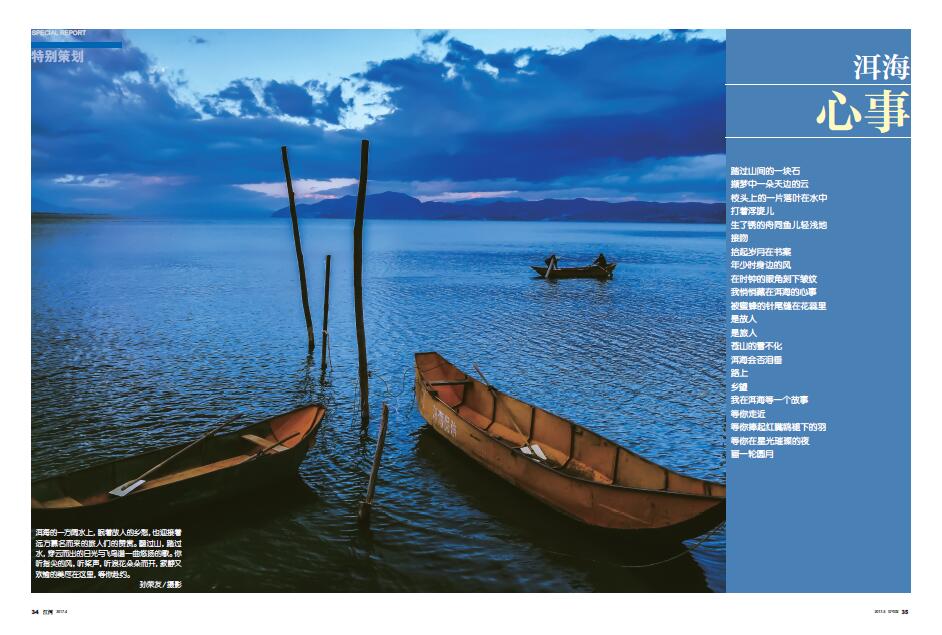

“下关风,上关花,苍山雪,洱海月”,四大景致渲染着大理的诗意,洱海尤其动人心弦。

水光万顷开天镜,山色四时环翠屏。在澄碧透明的湖上泛舟,给人以宁静的感受。岸边多为冲积平坝,田地肥沃,村落相连,拥有我国唯一的高原渔村——白族渔村,如著名电影《五朵金花》反映的一样,白族人围着母亲湖而居,过着浪漫的生活。又如金庸《天龙八部》里描绘的一般,崇圣寺三塔笔立挺拔,素有“风景画廊”“仙外江湖”之称。

风光、名胜、民俗,因洱海融为一体。

也正因为洱海的美丽与包容,人们前往的热情,污染的危机悄然降临这片水域净土。生态失衡、水质下降、富营养化加剧,水问题接踵而来。

曾经令人魂牵梦绕的那一抹蓝,是否会消失在记忆深处?

幸好,岸边有着关心她、爱护她的人们。经过不懈的努力,蓝色在回归,美景在还原。2017年4月,洱海迎来“史上最严整治风暴”,流域内水生态和旅游业将得到综合整治。在保护洱海的路上,还需要更多领域的人们做出更多努力。

毕竟,洱海是许多人梦想的栖居地、心灵的归宿,而如此美的家园总叫人心生惦念。

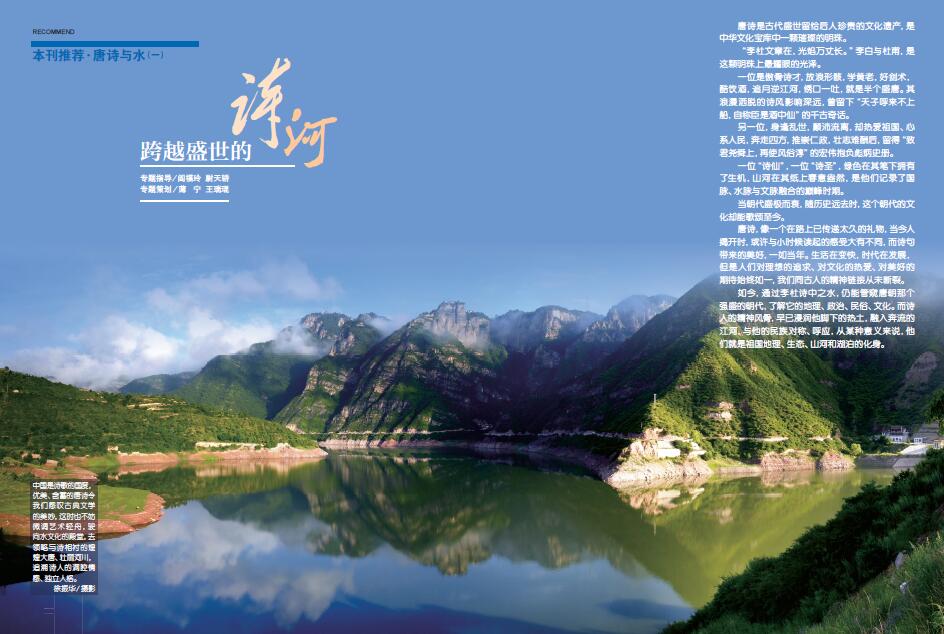

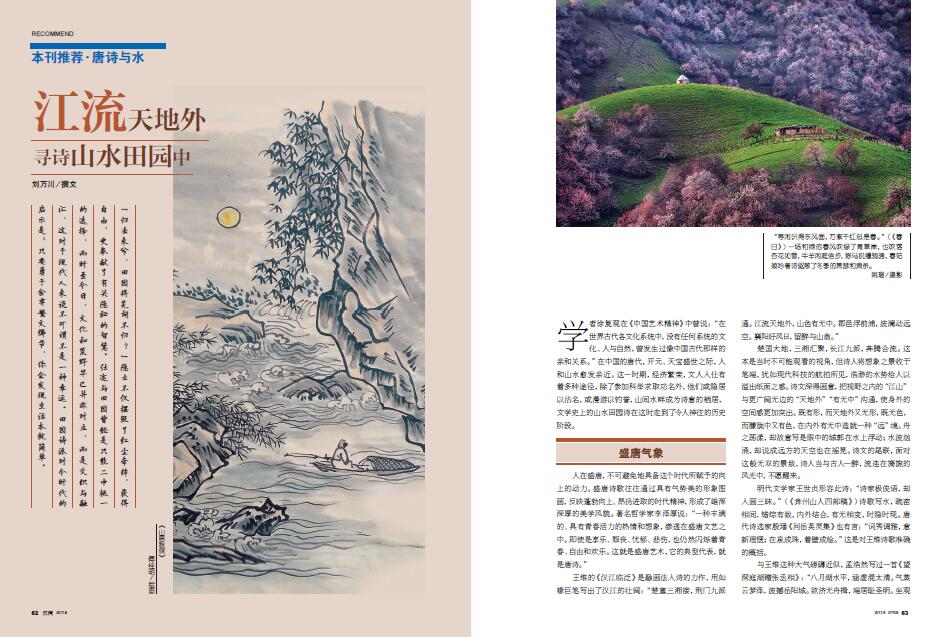

跨越盛世的诗河(一)

2017.4

唐诗是古代盛世留给后人珍贵的文化遗产,是中华文化宝库中一颗璀璨的明珠。

“李杜文章在,光焰万丈长。”李白与杜甫,是这颗明珠上最耀眼的光泽。

一位是傲骨诗才,放浪形骸,学黄老,好剑术,酷饮酒,追月逆江河,绣口一吐,就是半个盛唐。其浪漫洒脱的诗风影响深远,曾留下“天子呼来不上船,自称臣是酒中仙”的千古奇话。

另一位,身逢乱世,颠沛流离,却热爱祖国、心系人民,奔走四方,推崇仁政,壮志难酬后,留得“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负彪炳史册。

一位“诗仙”,一位“诗圣”,绿色在其笔下拥有了生机,山河在其纸上春意盎然,是他们记录了国脉、水脉与文脉融合的巅峰时期。

当朝代盛极而衰,随历史远去时,这个朝代的文化却能歌颂至今。

唐诗,像一个在路上已传递太久的礼物,当今人揭开时,或许与小时候读起的感受大有不同,而诗句带来的美好,一如当年。生活在变快,时代在发展,但是人们对理想的追求、对文化的热爱、对美好的期待始终如一,我们同古人的精神链接从未断裂。

如今,通过李杜诗中之水,仍能管窥唐朝那个强盛的朝代,了解它的地理、政治、民俗、文化。而诗人的精神风骨,早已浸润他脚下的热土,融入奔流的江河,与他的民族对称、呼应,从某种意义来说,他们就是祖国地理、生态、山河和湖泊的化身。

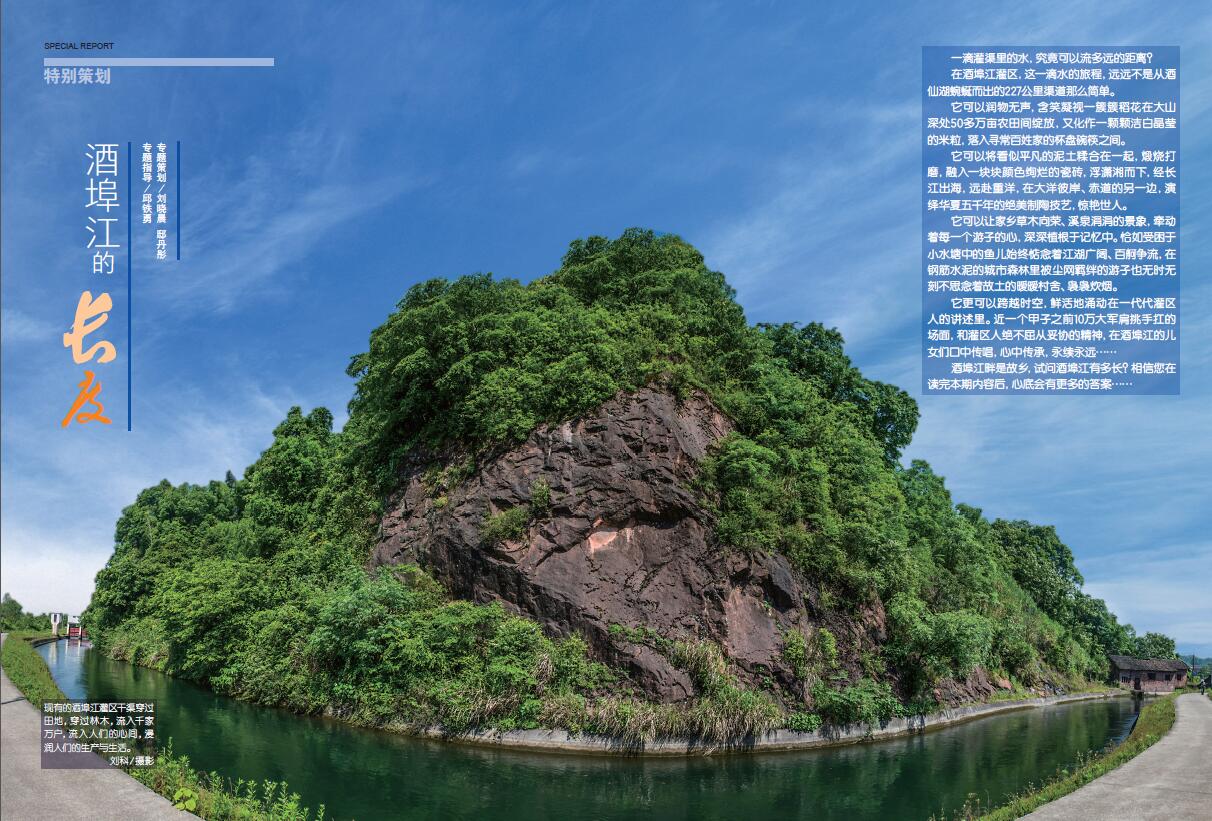

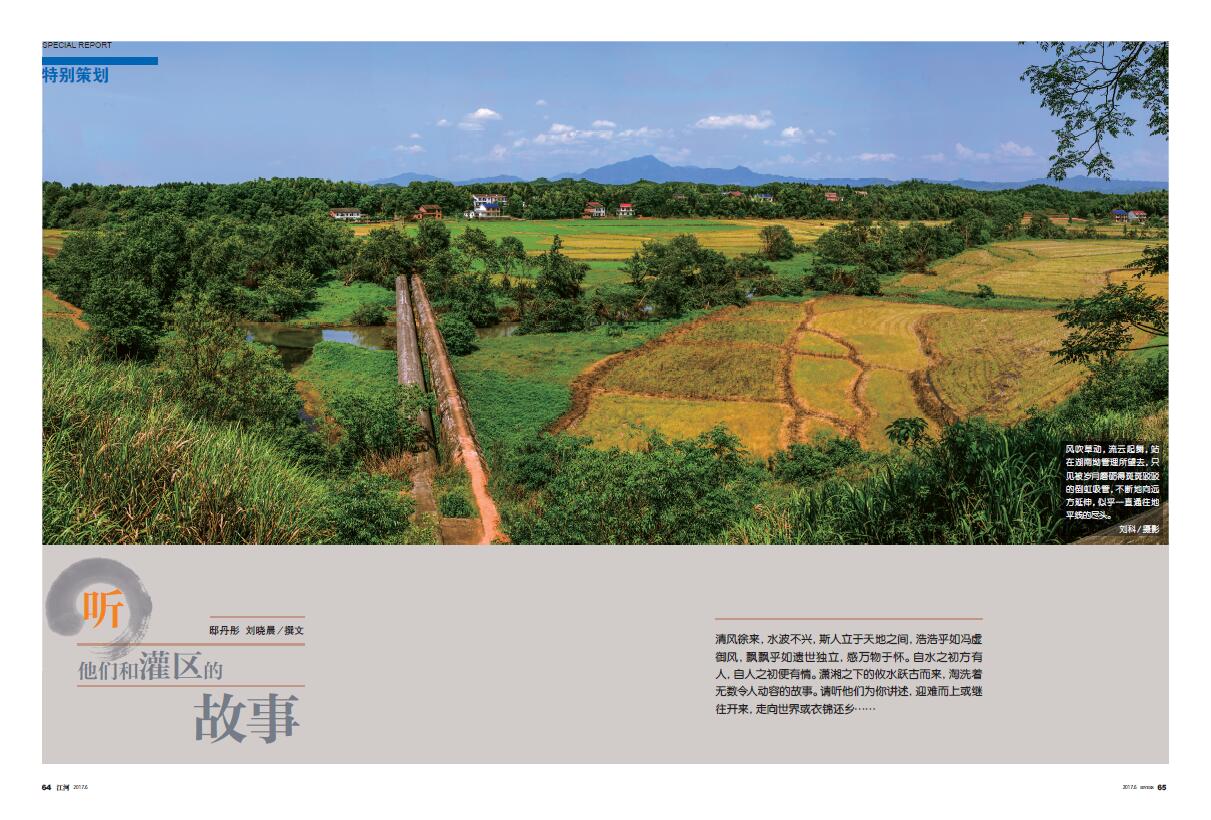

酒埠江的长度

2017.6

一滴灌渠里的水,究竟可以流多远的距离?

在酒埠江灌区,这一滴水的旅程,远远不是从酒仙湖蜿蜒而出的227公里渠道那么简单。

它可以润物无声,含笑凝视一簇簇稻花在大山深处50多万亩农田间绽放,又化作一颗颗洁白晶莹的米粒,落入寻常百姓家的杯盘碗筷之间。

它可以将看似平凡的泥土糅合在一起,煅烧打磨,融入一块块颜色绚烂的瓷砖,浮潇湘而下,经长江出海,远赴重洋,在大洋彼岸、赤道的另一边,演绎华夏五千年的绝美制陶技艺,惊艳世人。

它可以让家乡草木向荣、溪泉涓涓的景象,牵动着每一个游子的心,深深植根于记忆中。恰如受困于小水塘中的鱼儿始终惦念着江湖广阔、百舸争流,在钢筋水泥的城市森林里被尘网羁绊的游子也无时无刻不思念着故土的暧暧村舍、袅袅炊烟。

它更可以跨越时空,鲜活地涌动在一代代灌区人的讲述里。近一个甲子之前10万大军肩挑手扛的场面,和灌区人绝不屈从妥协的精神,在酒埠江的儿女们口中传唱,心中传承,永续永远……

酒埠江畔是故乡,试问酒埠江有多长?相信您在读完本期内容后,心底会有更多的答案……

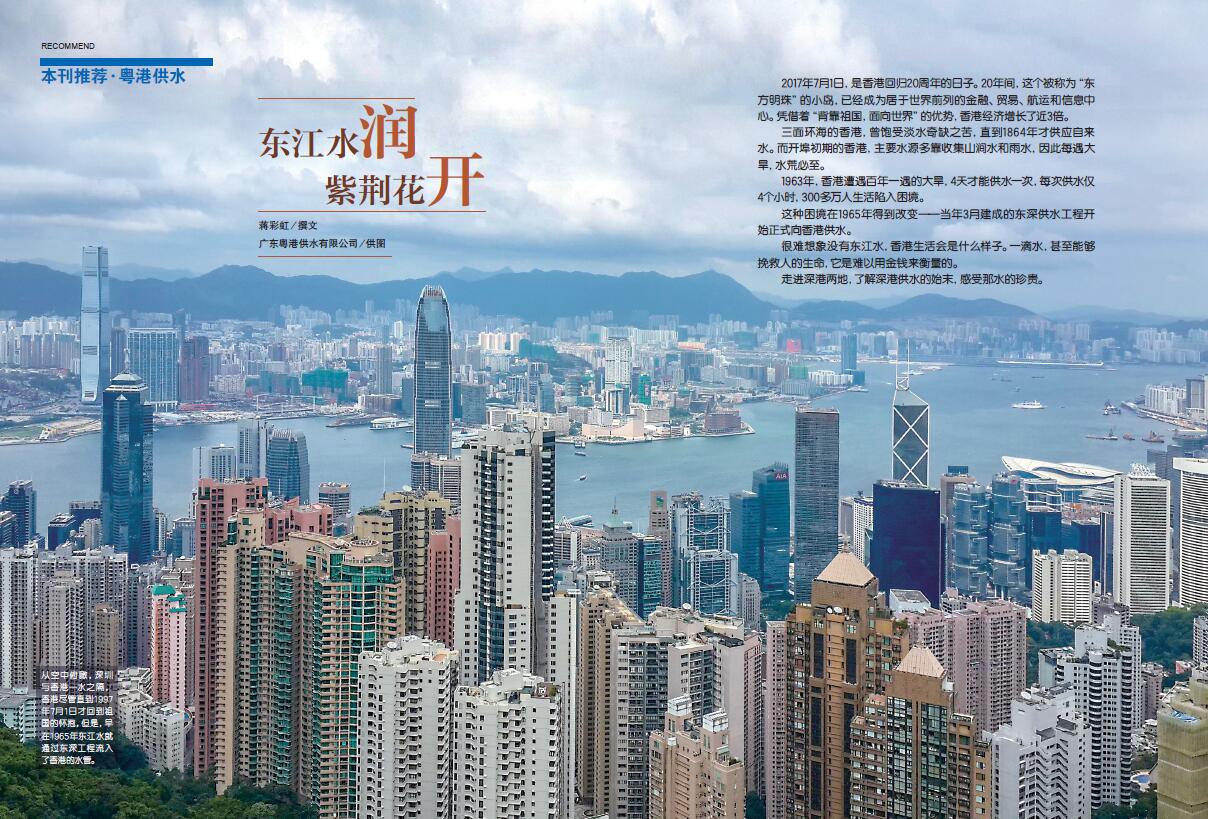

纪念香港回归20周年:本刊推荐·粤港供水《东江水润 紫荆花开》

《小清河:五百里人工河 水利的小百科》

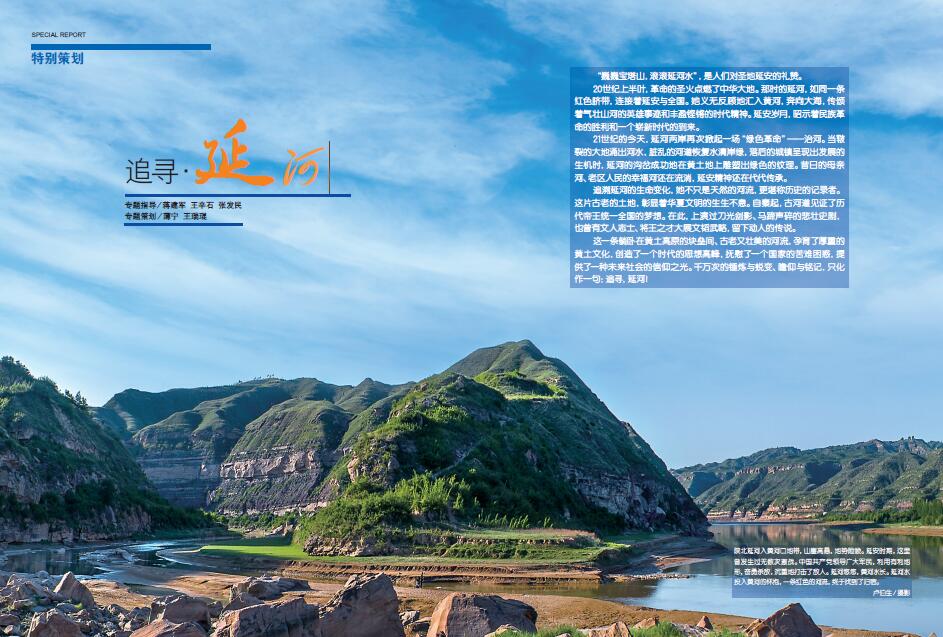

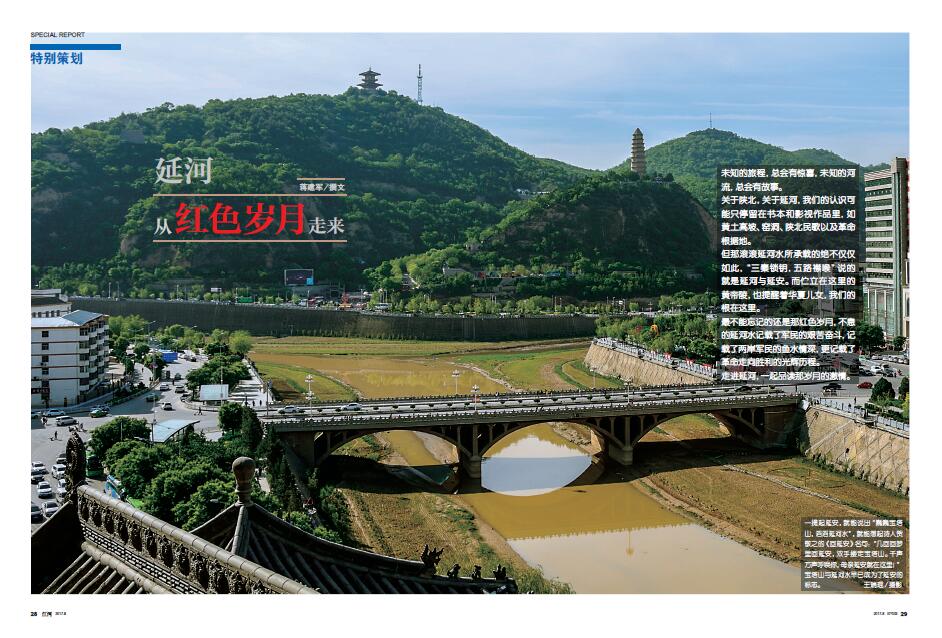

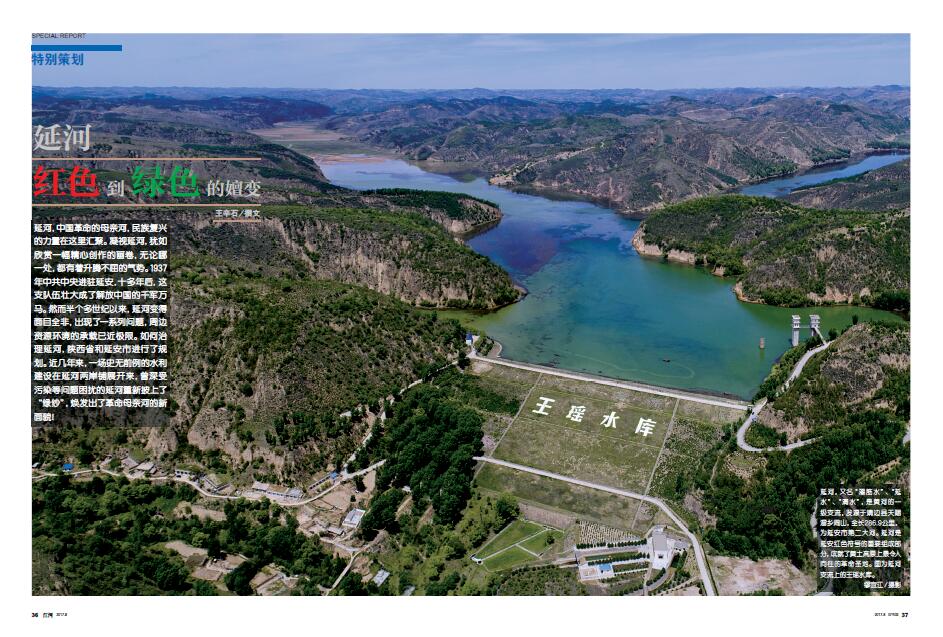

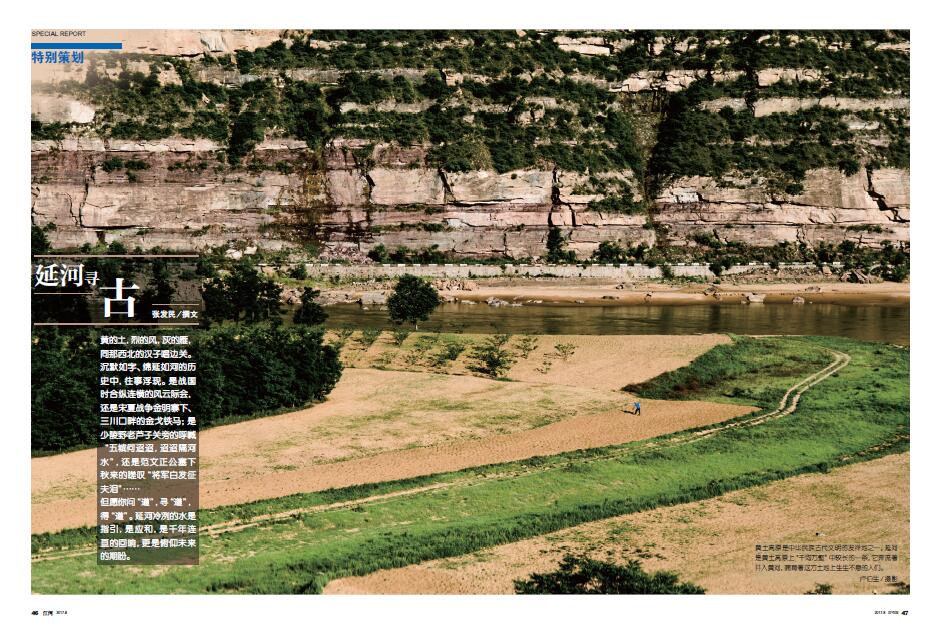

追寻·延河

2017.8

“巍巍宝塔山,滚滚延河水”,是人们对圣地延安的礼赞。

20世纪上半叶,革命的圣火点燃了中华大地。那时的延河,如同一条红色脐带,连接着延安与全国。她义无反顾地汇入黄河,奔向大海,传颂着气壮山河的英雄事迹和丰盈铿锵的时代精神。延安岁月,昭示着民族革命的胜利和一个崭新时代的到来。

21世纪的今天,延河两岸再次掀起一场“绿色革命”——治河。当皲裂的大地涌出河水,脏乱的河道恢复水清岸绿,落后的城镇呈现出发展的生机时,延河的沟岔成功地在黄土地上雕塑出绿色的纹理。昔日的母亲河、老区人民的幸福河还在流淌,延安精神还在代代传承。

追溯延河的生命变化,她不只是天然的河流,更堪称历史的记录者。这片古老的土地,彰显着华夏文明的生生不息。自秦起,古河道见证了历代帝王统一全国的梦想。在此,上演过刀光剑影、马蹄声碎的悲壮史剧,也曾有文人志士、将王之才大展文韬武略,留下动人的传说。

这一条躺卧在黄土高原的块垒间、古老又壮美的河流,孕育了厚重的黄土文化,创造了一个时代的思想高峰,抚慰了一个国家的苦难困惑,提供了一种未来社会的信仰之光。千万次的锤炼与蜕变、瞻仰与铭记,只化作一句:追寻,延河!

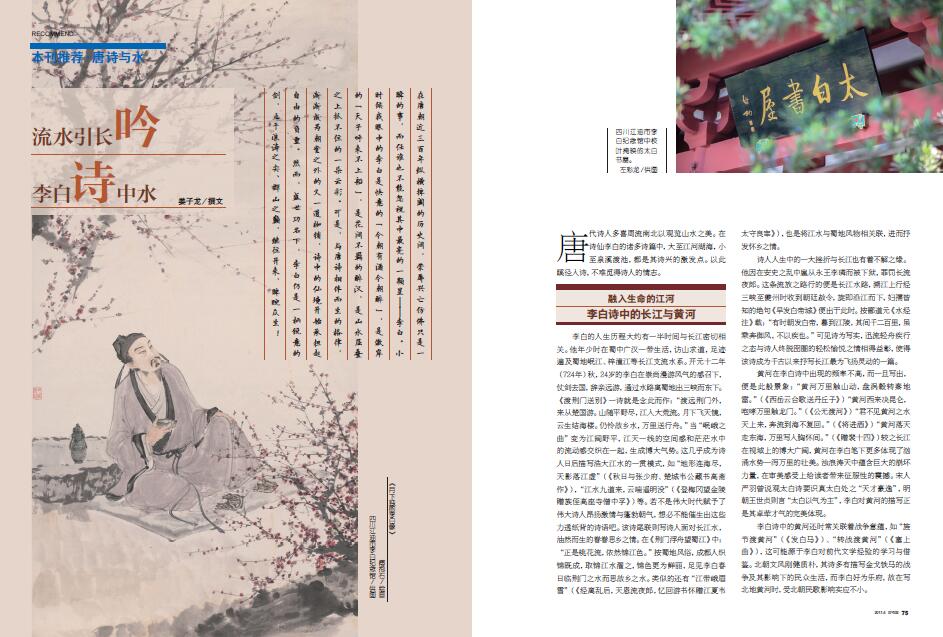

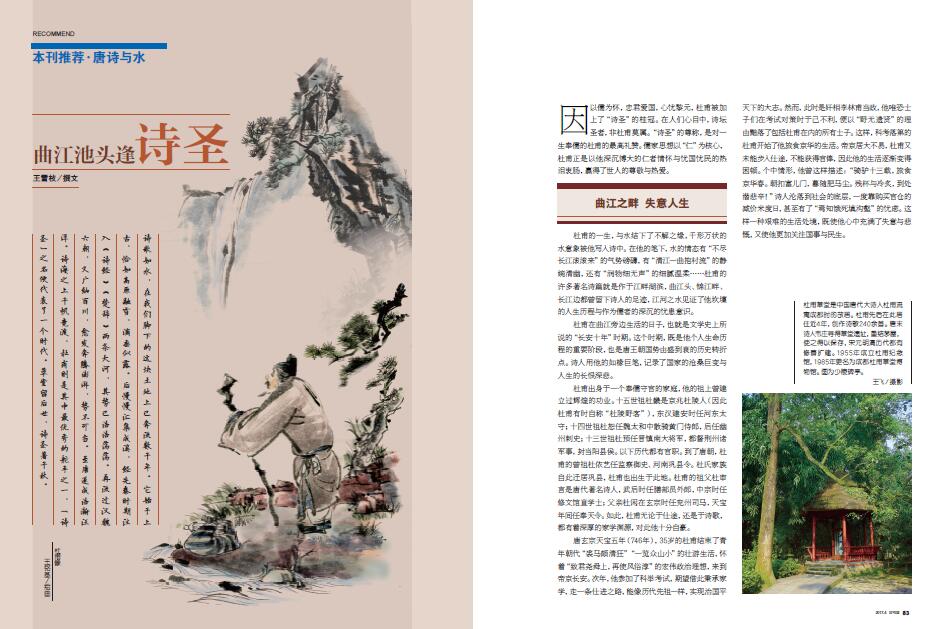

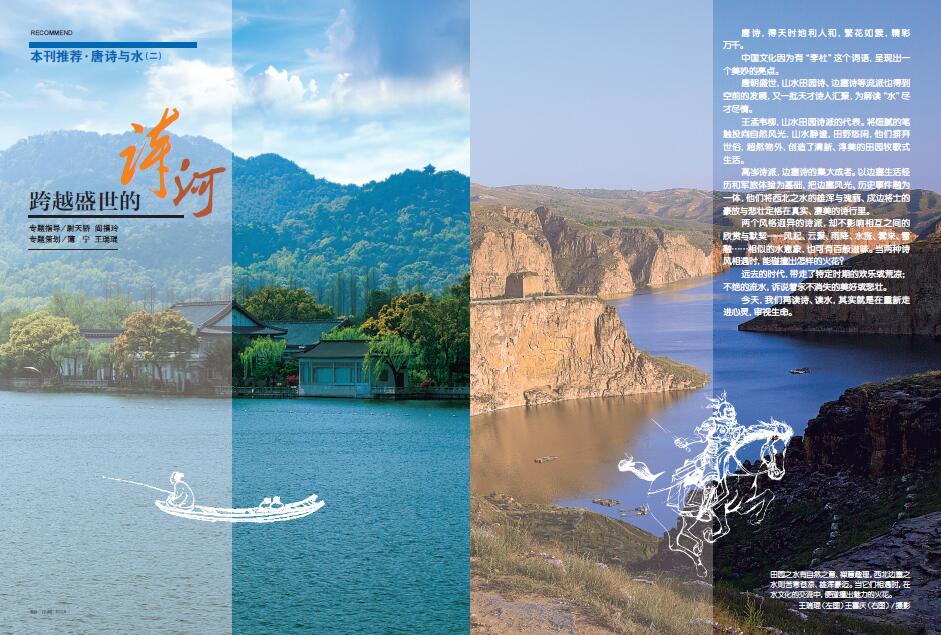

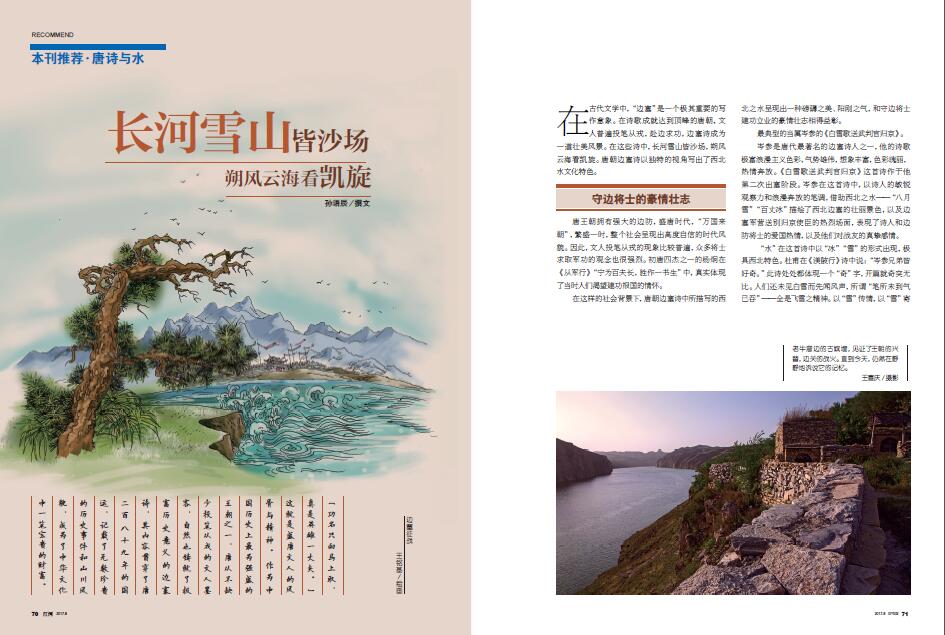

跨越盛世的诗河(二)

2017.8

唐诗,得天时地利人和,繁花如簇,精彩万千。

中国文化因为有“李杜”这个词语,呈现出一个美妙的亮点。

唐朝盛世,山水田园诗、边塞诗等流派也得到空前的发展,又一批天才诗人汇聚,为解读“水”尽才尽情。

王孟韦柳,山水田园诗派的代表。将细腻的笔触投向自然风光,山水静谧,田野悠闲,他们摒弃世俗,超然物外,创造了清新、淳美的田园牧歌式生活。

高岑诗派,边塞诗的集大成者。以边塞生活经历和军旅体验为基础,把边塞风光、历史事件融为一体,他们将西北之水的雄浑与瑰丽、戍边将士的豪放与悲壮定格在真实、凄美的诗行里。

两个风格迥异的诗派,却不影响相互之间的欣赏与默契——风起、云聚、雨降、水涨、雾来、雪融……相似的水意象,也可有百般滋味。当两种诗风相遇时,能碰撞出怎样的火花?

远去的时代,带走了特定时期的欢乐或荒凉;不绝的流水,诉说着永不消失的美好或悲壮。

今天,我们再读诗、读水,其实就是在重新走进心灵,审视生命。

跟随我们看完这两年多以来的16期《江河》杂志,您有何感想?

欢迎发表读感,与我们互动~

文章作者

《江河》杂志

发表文章52篇 获得8个推荐 粉丝707人

传播江河文化,普及水情教育

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里