发刊词一 | 郑培凯:我们为什么要精读中国戏曲文本?

作者:郑培凯

2019-07-28·阅读时长6分钟

各位三联中读的听众朋友好,我是郑培凯,欢迎诸位来听《郑培凯的古典戏曲文学精读课》音频专栏。

我们这个专栏主要是对中国古典戏曲的文本进行一些解释。同时因为它是戏曲,在解释文本的时候,我们也要考虑到它的舞台展现问题,所以我会和大家从宋元明清这样一路讲下来。

真正变成经典的这一些古典文本和戏曲文本,首先当然是元杂剧,然后南戏文里面主要是《琵琶记》。

后来衍生发展到明朝的传奇,所以我想我们有几个重点。

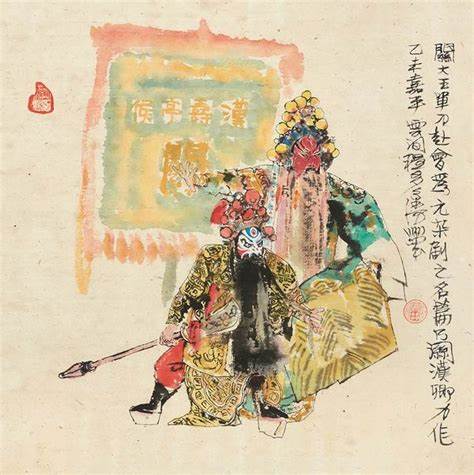

第一个重点,我会讲到元杂剧里面的关汉卿,大家都知道关汉卿很重要,另外我们会讲王实甫。关汉卿我们会集中讲《窦娥冤》和《关大王单刀赴会》;王实甫我们会讲解《西厢记》。这样我们就对北杂剧的最重要的两个人物和他们最重要的文本稍微有一点认识。

▲关大王单刀赴会

程多多绘

图片来源:“戏韵丹青”中国戏曲人物画展

我在介绍这一些杂剧文本的时候,会讲一讲社会的环境和北杂剧有怎样的结构。因为戏曲在舞台的演出有一定的规范,没有整个戏曲形式的特殊结构,上台怎么演?所以北杂剧有北杂剧的结构。在讲完北杂剧之后,我会接着讲南戏文。

所谓北杂剧和南戏文,其实就是在宋朝以后的金元时期,在中国的北方和南方发展出来的不同形式的戏剧和表演的方式。这个很重要,因为一个舞台表演形式的出现,它一定有特别的社会环境、历史发展,然后才会有一些特别有才能、文采的人的人写出好剧本。假如没这个环境,随便乱演一演,只是娱乐而已的话,不可能有经典作品出现,我们也就没有机会讨论经典文本精读了。

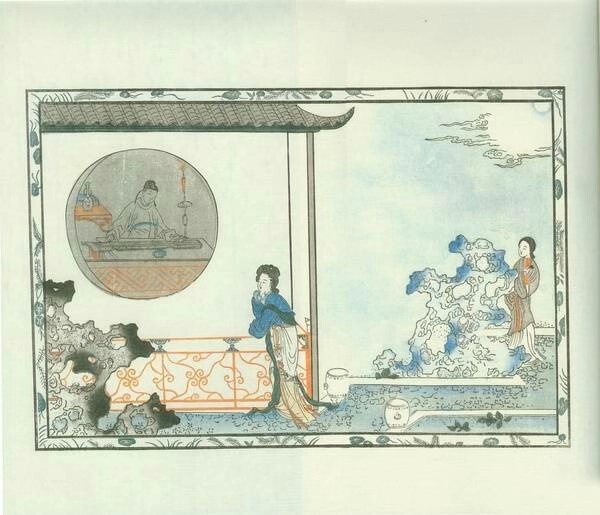

▲明刻本《西厢记》

目前藏于德国科隆

南戏文和北杂剧在结构上相当不同,南戏文的发展稍微晚一些,从南方往北方发展。可是我们要记好一件事情,就是明代中叶之后,其实文化和艺术发展的中心是在中国的南方——江南一带。我想,北方也是和历史发展、战乱的种种动荡有关,文化逐渐衰落。南方偏安一隅反而算是得天独厚,后来经济的发展当然也和它地理环境有关,所以南方反而繁荣起来,南方的戏曲最后吸收了北方的杂剧。

所以可能诸位也都知道元杂剧非常出色,怎么好像到后来就衰落了?到了明清以后,怎么变成了另外一种戏曲形态?其实和整个历史演变有关,我在专栏里讨论具体的文本、具体的作者的时候会稍微讲一下。

南戏文,我想大家也都听说南戏文,所谓“荆、刘、拜、杀”(反映社会现实的著名的四大南戏《荆钗记》《刘知远》《拜月亭》《杀狗记》)。这四个南戏是在当时民间流传的。在不同的区域,唱的方法和地方唱腔是有关系的。

等南戏文真的变成重要的经典,是到了《琵琶记》——这已经到元末明初了。所以我会把《琵琶记》作为一个代表,解释、讨论一下早期的南戏文怎么逐渐变成文人才子努力经营的一个戏剧。

《琵琶记》之后,戏文还是有所发展的。可是我们也知道,等到昆曲出现的这一段时间,已经有很多很好的剧本了。我们会集中讨论大家最熟悉的汤显祖和汤显祖的《牡丹亭》。当然我们讨论完《牡丹亭》,汤显祖写的其他戏——所谓的“临川四梦”,我们也都会涉及一下。所以我们讲明朝的戏曲其实有很多很优秀的。

▲昆曲《牡丹亭》上本演出

▲昆曲《牡丹亭》上本演出

2016年8月30日戏剧场,摄影苏岩

图片由国家大剧院提供

我们讲汤显祖的“临川四梦”,已经是重头戏了。此外,附带还会讲讲高濂的《玉簪记》,像这些戏大家现在在舞台上都还可以看得到,而且演出的方式、舞台呈现的方式,基本上还和明朝差不多的。

所以我们把这个文本讨论了以后,诸位有兴趣可以在演出的时候,尤其是昆曲演出的时候看看,就能够更加深你对中国传统戏曲的兴趣。

▲《南柯梦》下本演出

▲《南柯梦》下本演出

2015年3月15日戏剧场,摄影苏岩

图片由国家大剧院提供

接下来,我会讲到清朝初年康熙年间最重要的两部昆曲作品,一个是洪昇的《长生殿》,一个是孔尚任的《桃花扇》。从文本来讲,这都是非常杰出的中国古典文学作品。所以它不只是戏曲文学,它根本就是中国古典文学的精华之一。所以大家对文本是要认识的。

我时常讲文本为什么重要?因为这牵扯到舞台的演出。因为我们知道演员到舞台上演的时候,其实先要吃透了剧本,了解他要演的角色,对于这个人物整个塑造有一个深刻的体会。他体会这个人物的角色之后,再用最恰当的唱念、身段来表达文词之美,或者文词所能够呈现的人物性格,这是很重要的。

讲到舞台演出,全世界各种不同的戏剧形式,都会把一个故事情节展演得很好,塑造人物的性格。

比如早先的古希腊戏剧,它的呈现的方式我们并不是百分之百知道的。我们现在看到古希腊的戏剧,说是按照古希腊以前的演出方式,其实都是后来推测研究出来的。两三千年前的演出没有录像,也没有录音,我们又怎么会知道是什么样的?也没有很清楚的描摹,只有像亚里士多德在《诗学》里有一些评论。我们知道古剧场是在哪里,我们知道舞台应该是怎么样的,人物怎么出来,但是你有剧本吗?

所以文本的重要,就是告诉了我们剧本里是怎么呈现的,有一个现实的古剧场,演员怎么出场?入场是怎么回事?换句话说,所有的戏剧演出也是要配合剧场的结构。

所以为什么有人专门去研究剧场,也和这一点有关。中国的剧场,我们知道大概的舞台情况形状是怎么样,因为也有很多古剧场、古戏台,人家研究得很清楚,所以我们大概知道它怎么出、怎么进,按照这个文本我们了解是这样来演。而且我们看到文本里还有一些信息告诉演员你应该怎么示范,是什么动作,偶尔也会出现。

只是我们在精读的时候,我们精读的东西是最好的,这些文词部分是文学性最高的部分。但如果你有兴趣,当然你也可以看看整个原来的文本全本,比较容易了解得更加全面。

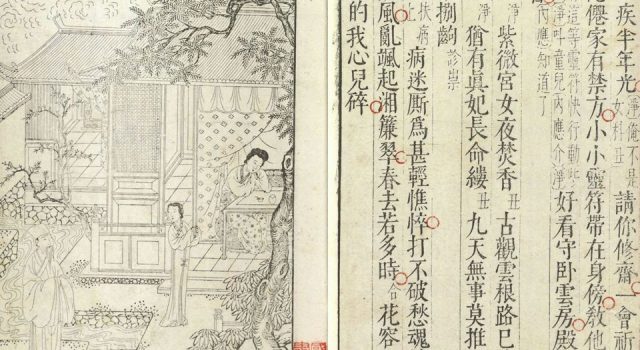

▲《牡丹亭还魂记》,汤显祖撰

怀德堂藏板,明末坊刊本

有一点要特别提醒大家的就是,我们要了解中国的戏剧演出,基本上是戏曲演出,他在舞台上是载歌载舞,有唱、有说、有动作。现在,我们讲后来的戏剧,讲唱做念打。唱做念打是什么意思?要翻跟头,还要有一些武术的动作,因为这都是看戏、娱乐的一个部分。既然这些演员整个训练里有这些基础功,你在表演的时候尽量展现,让观众在看的时候觉得很过瘾,很精彩。

而且有一些情节,比如说打仗情节,在舞台上有一些武打呈现也是很好的,所以有文戏、有武戏,有文武交叉的戏。尤其是我们看明朝的所有剧本,这些传奇基本上都会有,文戏、武戏,也有穿插的,有名的段落经常是文戏。可能有人会觉得他不习惯中国传统演戏的方法,因为20世纪以来,我们看话剧、看电影看得太多了,西方来的新事物太多了,忘记了舞台的演出。过去的戏剧演出其实以唱为主,以做为主,往往最精彩的部分就是大段的唱段。

有人不习惯,会觉得这个唱段是不是太冗长、拖沓,他迫切要知道故事怎么发展。你别忘了唱段是演员在饰演这个人物、表达人物性格的时候最精彩的部分。因为我们讲的戏曲是艺术,戏剧是艺术,你要表达这个人物,刻画这个人物最精彩的时候,他的内心状况怎么表达?就是在唱的时候表达出来。

▲唱念做打是京剧表演的四种艺术手段,也是京剧表演的四项基本功。

其实这一点也不奇怪,这也不是中国独有的。大家可能都比较熟悉西方有歌剧,对不对?你看西方的歌剧,主要最重要的部分都是那些大的唱段,这些唱段非常重要,有个人的唱段,有两个人的对唱,有好多人一起唱的,有三人、四人、六人唱,这些都是非常精彩的。这也是当时写歌剧的这些大音乐家呕心沥血创作的最重要的片段。

其实中国的戏曲唱的部分,你们也会发现,我们要精读的这些文本,基本上都是这些唱段,是最精彩的东西,也就是文学上最优秀的一些作品。

所以我们希望通过这个专栏把中国的戏曲稍微捋一捋,通过最重要的几部戏曲作品,让大家对这些经典的文本有了一些认识,你看戏的时候你就比较熟悉了。

▲戏曲艺术承载着中国传统文化的精神脉络

电影《霸王别姬》剧照

有一点大家必须要了解,就是在中国过去传统的社会,大多数的民众都看戏,可大多数民众都不识字。可是他们因为去看戏,所以对戏里的许多文词多少都了解了一些。有一些文句可能是文绉绉的,可他们也会讲。所以我们时常看到不识字的老太太,虽然现在比较少了,但像我小的时候碰到有一些不识字的老太太,满口的“之乎者也”,非常厉害。他们因为文化传统的浸润,从看戏中得到了这些文化知识,得到了为人处事的道理,这个很重要。

所以为什么现在中国人这么进步,我们为什么还要去看一个传统的戏?你别忘了这里浸润了几千年文化以及积淀的东西,对于了解我们自己有很大的帮助。对于我们推展新的文化,想要发展我们的文化,这些优秀的传统有助于我们发展出更好的文化。

所以我想这也是我们专栏的一个旨趣,所以欢迎大家收听我们专栏,我们这个节目会延续一段时间。好,我们在以后的节目里见,谢谢。

欢迎转发与分享

与更多戏曲文学爱好者

触碰戏本文辞之间的情与美

文章作者

郑培凯

发表文章162篇 获得61个推荐 粉丝1305人

著名文化学者、戏曲文化推广人 、香港非物质文化遗产咨询委员会主席

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里