发刊词二 | 郑培凯:我与“赏心乐事”不得不提的情缘

作者:郑培凯

2019-07-28·阅读时长7分钟

各位三联中读的朋友好,我是郑培凯。欢迎诸位来听《郑培凯的古典戏曲文学精读课》音频专栏。

三联中读为什么找我来讲中国戏剧,有很多研究中国戏曲的专家,因为我和许多研究戏曲的朋友不太一样,我是台湾大学外文系毕业的,我是西洋文学出身的。然后我到美国去读书,读的是历史学,我研究的是历史,我研究的历史是牵涉到整个文化比较和文化变迁和演变。

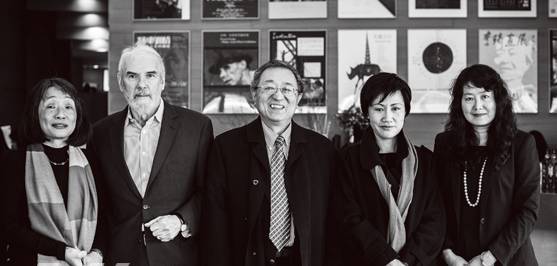

▲郑培凯是美国历史学会主席史景迁的第一位博士生

史景迁(左二)和郑培凯(中)

为什么我会对戏曲发生兴趣,后来整个进入戏曲研究的圈子?而且时常有人要找我来讲?我有时候自己想想大概是这样的:我每次讨论中国戏曲的时候,我是把它放在整个世界史里面,从戏曲发展和戏剧发展这个角度来讲。

你会问:“戏曲不是只有中国有吗?”

这个很难说,要看你怎么定义戏曲,因为你要想古希腊戏剧是唱的,它算不算一种戏曲?我们知道古希腊的悲剧,有念、有唱、有合唱团。所以这是很有意思的一个表达的方式。

我们最熟悉的戏剧模式是话剧,其实是19世纪末才发展出来的,是西方影响了中国之后在20世纪中国才开始有了所谓的话剧。所以有人以为话剧是一个正式的戏剧模式,其实这个想法完全违背历史发展的规律。

戏剧是什么?就是在舞台上演出模拟人生百态,有情节、有人物、有故事、人物性格,在故事和情节当中的一个展现——性格的展现,和他最后的一些遭遇,或者是有一些很有趣的发展,我们其实看的是这个。

▲郑培凯(左一)、妻子鄢秀(右一)与叶嘉莹(中)

最早的戏剧,在还没有很清楚的故事的时候,其实是和酬神、敬神、巫师跳巫有关的,这就是人类文明的发展,我们不要以为人类文明发展只有一二百年,人类文明的发展大概从新石器时代比较成型的时候开始至少近万年了。早先还没有文字的时候,人们也会唱歌跳舞,也有对神灵、对不同的世界,另外一个世界的一种很模糊的敬仰和畏惧。

所以我们看每一个民族、每一个文化都会有这种现象,我对这些特别有兴趣。一般来讲,对于中国传统戏曲的讨论,我会想到不同的面向,然后从不同的角度来思考它的一些发展。当然中国的人文精神发展得很早,所以中国的戏曲在宋朝以后,它的人文性很强。

可是我们就要想另外一个问题了:为什么古希腊的戏剧好像比我们中国的戏剧成形得早?这也不奇怪,每个民族有不同的一些文化形式发展,它有不同的阶段,这个有先有后,一点也不奇怪,就好像西方发明文字是拼音的,中国发明文字是意符的文字,这个不奇怪。可是中国没有类似戏剧的展现。

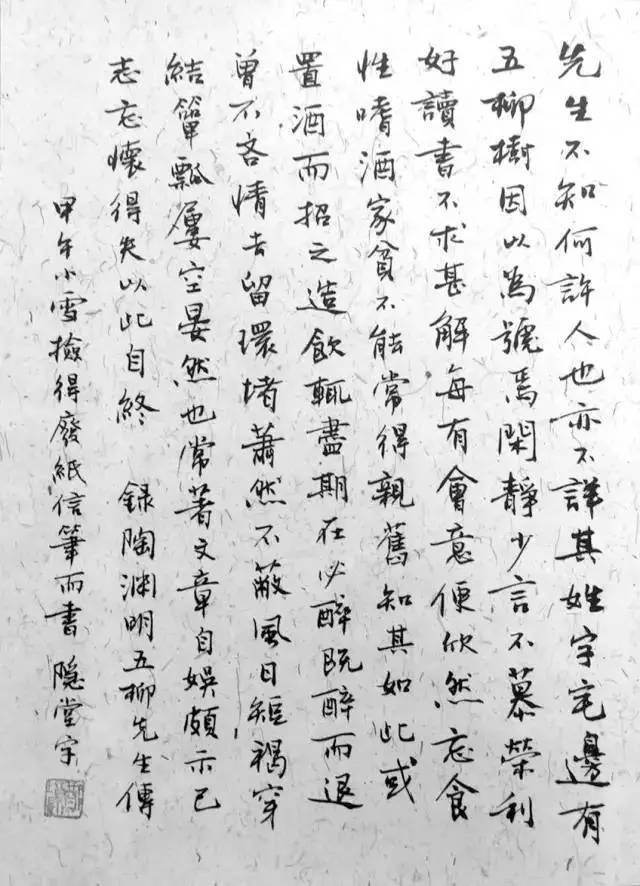

▲郑培凯老师的书法作品陶渊明《五柳先生传》

在中国很上古的时候当然有,我们看这些跳巫,就可以想象古代的一些东西,而且古代也有一些娱乐的节目,除了娱神也有娱人的一些节目,只是它变成一个比较完整的形式,有故事,有情节,有人物,有发展,有很好的剧本,文辞的发展在中国比较晚,但这也不能够来说明任何文明的优劣,大家要记得。

我原先在小的时候和父母去看戏,什么戏都看,京戏、越剧在台湾演出也比较多,但我没看过昆曲,因为在台湾没有昆曲团体。可是想一想,我就觉得昆曲可能是很美妙的。因为我听到昆曲的曲调很优雅,我看过京戏演的《游园惊梦》,但是京戏演的《游园惊梦》和昆曲的正宗演出稍微有点不同。因为有这个基础,所以我对中国的戏曲大概有一个认识,最主要的认识还是文本,因为我是当文学读的,问题不大,在大学的时候我也演过戏,可是我演的戏是英文的戏是英国的剧,因为我读的是西洋文学,所以是话剧形式——18世纪的英国话剧表演,我饰演一个很神气的老父亲,所以我对戏曲和戏剧的不同形式一直都有兴趣。

▲梅兰芳早年演杜丽娘

我到美国以后(1970年,郑培凯负笈美国 ,攻读历史,成为汉学巨擘、美国历史学会主席史景迁的第一位博士生,并师从余英时教授),看了很多戏,主要有两种,一种是现代剧,象征意味很浓的现代性戏曲。现在国内一般都称为实验剧或者是小剧场的戏剧,我对这个很有兴趣。另外就是很传统的歌剧,因为我住在纽约,所以有很多机会,没事就去看戏。我时常去大都会歌剧院,我一般都买套票,而且不止买一个套票,都买好几个套票,晚上就去看看戏,所以我对歌剧是非常熟悉的。

我看了西方的这些剧,一个是传统的歌剧,一个是实验剧,这个对我很有启发。最主要的启发是让我想到中国传统戏曲舞台很干净,很像实验剧场所要学习的东西。西方歌剧演出的方式让我想到,它呈现的方法是靠声乐、靠音乐之美传递艺术成就,所以这就使我对中国戏曲的整个思考方式,和以前有的时候老师或者社会中经常讲到——中国戏曲比较简单,它是象征性的,是写意的——我对这个解释就开始有一些自己的看法。

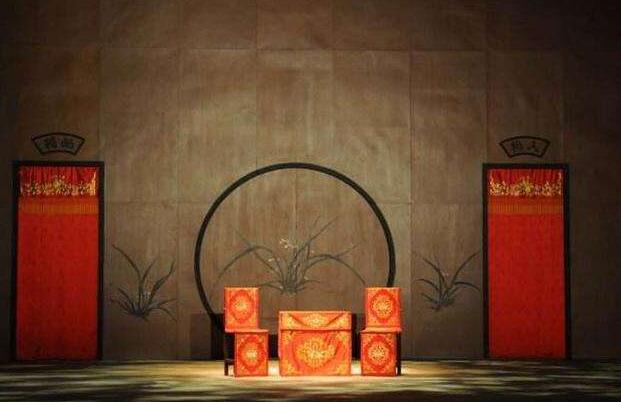

▲中国戏曲舞台上的演出用具被称为“一桌二椅”,用时可多可少,可分可合,视演出需要而定,极简单的道具却能够表示出形形色色的环境处所,大小场合。

我觉得其实很简单,任何一种艺术形式,有它自己独特的发展脉络。要达到艺术的高峰,在这种形势当中,人们会找寻怎么样去达到艺术高峰。

另外一种形式是不能达到的。我们随便讲一个例子,比如我们现在有电影,有电视,难道我们就不看舞台剧了吗?因为电影、电视好像比较进步,是高科技的东西,可是有许多东西没有办法像舞台现场演出那么感人,让你觉得像有一些戏那么惊心动魄。所以我想这种东西要从不同的多元角度来理解中国的传统戏曲。我想我自己个人的许多经历也和这个有关。

那么我什么时候看到昆曲?

这其实已经到1992年两岸有文化交流的时候。我看到昆曲演出是上海昆剧团和浙江昆剧团,感受非常深。在我心目中,我觉得传统中国表演艺术是非常优雅、非常美丽的一种呈现方式,可那是在我模模糊糊的想象当中。但当我真的亲眼看到的时候,它真的那么美,真的那么优雅,那么能够表达这些人物角色的性格,让我非常感动我看的时候眼泪都下来了。

所以我时常觉得现在的观众,对我们的传统有一定的文化的隔膜,而且隔膜还很深。我以自己的例子来说,我从小学写诗,写的完全是现代派的诗,读的是现代西洋文学,喜欢的是现代剧场、实验剧场,可是当我最后接触到这些不同的因缘,接触到西方和传统中国剧场最优秀的表达方式,我受到感动。

▲郑培凯老师邀请浙江昆剧团来香港城市大学表演,并邀请金庸先生观看,图片摄于2011年。

你要想这是几百年或者甚至上千年的文化艺术累积,多少艺人,多少文学家剧作家,呕心沥血累积出来的东西,然后传承下来,它并不简单!

所以我们对经典致敬的原因,其实是对别人的尊重,并不是只有我们这一代人创造经典,我们现代人自诩我们最了不起,在文学在艺术上都超过古人,哪有那么容易!

▲电视剧《红楼梦》中的戏曲场面

▲电视剧《红楼梦》中的戏曲场面

你会看不起屈原,看不起杜甫,看不起苏东坡吗?你有他们那么伟大吗?不是那么容易的事情。

每一代的人,他都尽他所有的能力,做出他认为对人类文明最好的贡献。其实人生的意义和这个有关,假如我们还相信人类文明是值得传承,值得继续的话,这种最起码的认识和精神是应该有的。

所以我就觉得特别是年轻观众,年轻听众们,假如对中国传统戏曲从来没有接触过,可以当作文学作品读读剧本,既然有传承,还非常优秀,我们当然应该去看看,看看以后你就知道原来人外有人,天外有天,别有天地。这也扩充了我们对文化、知识的认识。

其实扩充我们的知识,我们对自己、对生活在这个世界上的认识,也会丰富得多。人丰富得多,其实做错事的机会就少一点,我们人都会犯错的,我们会做出各种各样让自己很羞惭的事情。可是我们知道的东西多了,看看别人怎么做了,看看自己文化传统里呈现的优秀东西是什么,我们会学到很多好东西。

而且中国传统戏曲唱的这些东西,人物的展现性格和我们其实比较亲近的,我自己个人是这么感觉,虽然我很熟悉西方的歌剧,可是我总觉得中国戏曲里面这些我对人物的刻画比较亲切。

▲郑培凯老师和金庸先生等人合影,图片摄于2011年。

▲郑培凯老师和金庸先生等人合影,图片摄于2011年。

所以我在专栏里会和大家多分析一下这些文本,通过分析文本的过程中,也和大家讲一讲涉及到相关不同戏曲的一些事情。

我个人也参与一些戏曲的制作,我本身不是戏曲内行和科班出身的,所以我所能够提供的一般都是当一个文化顾问。我时常会把我对于东西方戏剧的演出、舞台、人物性格的刻画,和这些导演或演员商量和讨论一下,我会把我自己个人的感觉、直觉告诉他们。

我最初主要参与浙江昆剧团的排演,我是他们的学术顾问。后来苏州昆剧院开始演青春版《牡丹亭》的时候,是白先勇带头,我们帮着规划和改编这个剧本,还有对舞台的演出提一些意见,同时也注意这些演员的训练。

▲青春版《牡丹亭》公开海报

2016年白先勇忙得要命,我也忙得要命,因为汤显祖逝世400周年,可是后来我还是和苏州昆剧院带着他们去了英国演出(2016年为纪念汤显祖、莎士比亚两位世界级的文学巨匠逝世400周年,江苏省苏州昆剧院2016青春版《牡丹亭》在伦敦进行演出)。

▲青春版《牡丹亭》昆曲制作人,台湾知名作家白先勇

我觉得有一点很重要,就是我在香港差不多有十七八年一直在介绍昆曲,把一些老昆曲表演艺术家都请到那边去讲解昆曲艺术。因为我觉得,昆曲是很高雅,文辞非常优美,可是比较难懂,因为它是诗词类的曲文,其实就是诗。一般看戏的人,假如他又有文化隔膜的话,他往往不知道在唱什么,所以必须要解释。

同样的道理,我时常和学生说,比如我问:“屈原的《离骚》好不好?” 所有人都说:“好好好!”我说:“同学你看得懂吗?”大多数同学从第一句看就不知道在讲什么,所以这是要学的。

我觉得最好的东西,经典的东西,能够流传几千年的东西,往往它就是好,我们看不懂是我们自己不够好,所以我们要学。所以我想和大家一起在专栏里,我们一起学好。谢谢大家。

欢迎转发与分享

与更多戏曲文学爱好者

触碰戏本文辞之间的情与美

文章作者

郑培凯

发表文章162篇 获得42个推荐 粉丝1305人

著名文化学者、戏曲文化推广人 、香港非物质文化遗产咨询委员会主席

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里