01 元·《窦娥冤》 | 作为北杂剧的《窦娥冤》有怎样的故事结构?

作者:郑培凯

2019-07-28·阅读时长8分钟

三联中读的朋友好,我是郑培凯。欢迎诸位来听《郑培凯的古典戏曲文学精读课》音频专栏。这一节我要跟大家讲的是北杂剧——元杂剧中的关汉卿。关汉卿可能要分好几部分讲,我会跟大家讲讲《窦娥冤》与《关大王独赴单刀会》。

元杂剧的兴起:有学问的人才与表演的人才的结合

北杂剧讲起来是与南戏文对仗的。在宋金这一段时间,在北方就发展出北杂剧这样的一种戏剧的形式;在南方稍微晚一点,是大概南宋以后(此时北方已经被金人占据了)发展出南戏文。所以我们一般讲到北杂剧的时候,就讲北方宋金以来有杂剧,南方在南宋以来有戏文。其中北杂剧最精彩的时代是元代的元杂剧。在元杂剧中有很多出名的人,像关汉卿、白朴、王实甫、马致远等,假如我们单独要挑一个出来说,很多人会挑关汉卿。在20世纪50年代的时候,尤其是1957年、1958年左右,中国文学史上一些朋友经常都会说,中国的莎士比亚就是关汉卿。这也很有意思,到了21世纪,我们知道大家都说是中国的莎士比亚是汤显祖,所以这个也跟我们的研究、还有认知的变化有关。我们先讲讲关汉卿,以后会讲到汤显祖。

▲关汉卿(1234年以前—约1300年),原名不详,字汉卿,号已斋(又作一斋、已斋叟)元杂剧奠基人,与白朴、马致远、郑光祖并称为“元曲四大家”,图片引用自《词学图录》 。

关汉卿最有名的一出剧,一般人认为是《窦娥冤》。因为《窦娥冤》这个故事能反映当时社会的许多问题。大家都知道元朝是蒙古人统治的时代,蒙古人对他们统治之下的汉人态度是不友好的,当时从政治上分类是分成四类的——蒙古人、色目人(元朝时中国西部民族的统称)、汉人(北方的汉人)、南人(南方的汉人)。由于这样的统治思想和观念影响,政治压迫也比较严重。在这个社会状况之下,许多传统的中国读书人社会地位大大降低。

我们知道宋朝的时候,科举制度盛行,宋朝科举制度是当时选拔人才最主要的、相对比较公平的一个制度。读书人通过好好地读书,可以升官发财,这是在社会上有地位晋升的最主要的一个道路。到了元朝蒙古人统治就完全不同了。像我刚刚讲的政治结构的等级化,加上读书人科举制又停办了,即使到后来科举制虽然恢复,儒生地位仍然很低。这些读书人他是有能力写作的,有能力表达自己对世界的看法的,可是在元朝被压迫得很厉害的人没有出路了,当然就要找一些生活的方法。因此一大批像关汉卿这样的读书人,就沦落到社会的中下层,与演艺的人才连在一起。

从事演艺的人在传统社会是比较低下的一个阶层,往往他们的文化层次比较低,不过他们有表演的才能。在元朝的时候就有这么一个现象:读书的人、有学问的人、会写作的人和能够创作的人与表演的人才结合在一起。同时我们也知道元朝这样的一种政体对传统的农耕社会结构有很大的冲击,因为他们是游牧民族,他们就经常是游牧、做商贸,所以他们在城市、商业发展上面倒是比较注重,所以当时这个城市里生活还很热闹。大家假如读过《马可波罗游记》,就会发现马可波罗写的这些内容其实都是大城市,因为马可波罗结交的人是属于色目人,都是蒙古的贵族上层,所以才有他写的书里非常的热闹的元大都景象。

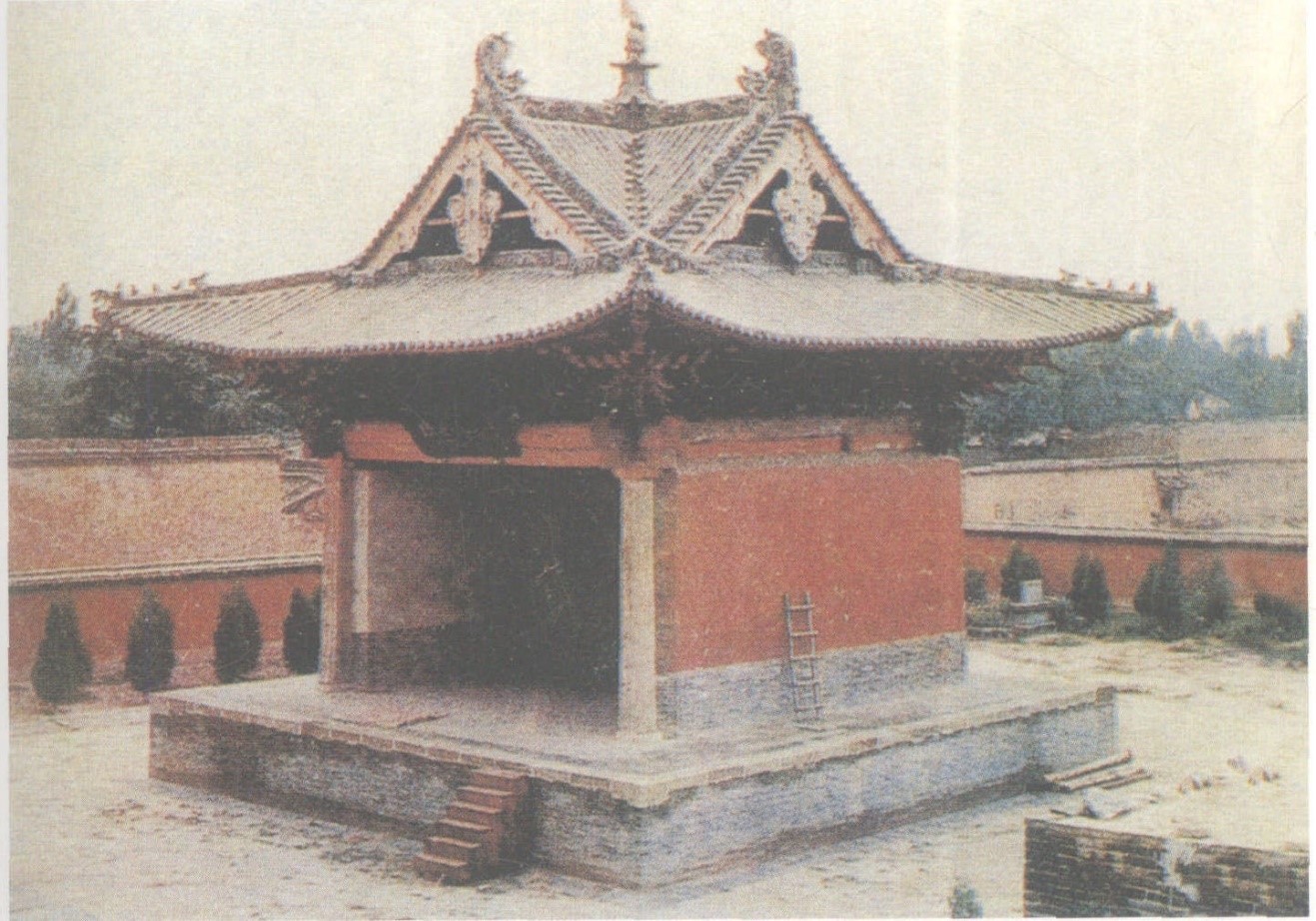

▲元代戏曲演出前戏班 “亮台” 景象

元杂剧壁画 (山西洪洞明应王殿)

引用自《元曲大辞典》

就在这样的社会状况之下,创作元杂剧的这一些作者就涌现了。因为元杂剧的作者社会地位不是特别的高,也不是特别的富裕,所以他们在传记上的记载也都比较少,我们只知道他们大多数都读过书,看他的作品,你知道他学问很好,同时他们往往都表达的一些自己对社会的一些态度,有的是怨气,有的是不满,有的是对平静生活的向往。所以我们经常看到元杂剧里,包括关汉卿在内的一些作家,都有一些是对社会不公的控诉。

另外就经常会向往一种“田园的生活”,受道家的影响比如说我如果能够躲到室外里一个环境,那么我的生活会比较美满,种种田、养养鸡、看看云飞、看看水里头鱼游来游去,都有抒怀的功能。

戏剧最伟大的地方是通过反映社会环境感染观众

戏剧可以反映人生,内容里经常有一种对社会不公义的反映,作者在写剧的时候就会提出对生活的控诉。关汉卿最大的贡献其实就在这样的一个社会状况之下,以生花妙笔写出非常好的故事结构,呈现了元代社会的百态。其中《窦娥冤》就是一个最主要的作品。《窦娥冤》实在是一个很了不起的悲剧。我们时常讲到中国有没有悲剧的问题,经常有人说中国悲剧不纯粹。其实若真的讲起来,要定义作品是悲剧还是喜剧关键要从观众的文化环境出发,从作品真正的艺术感染与人的关系来讲,作品到底给你什么样的冲击?当然你说是古希腊悲剧有它的特色,“中国没有古希腊悲剧”倒过来你也可以说“古希腊没有中国的悲剧”,或者“古希腊没有中国的戏曲”或“莎士比亚悲剧没有古希腊的味道,古希腊悲剧没有莎士比亚的味道”,都可以这样讲。

▲元代中后期典型风格的戏台,高大雄伟、朴实无华

▲元代中后期典型风格的戏台,高大雄伟、朴实无华

元代戏台 (山西临汾东羊村东岳庙)

引用自《元曲大辞典》

所以我们真的讲戏剧了不起的地方是在舞台演出中它非常深刻地感染观众,这是有原因的,原因往往跟它的社会的环境有关,跟文化传统的影响有关。所以它会有很深刻的一个冲击力。从这个角度说《窦娥冤》真的是在中国传统悲剧里面非常了不起的一个作品。中国悲剧里经常有插科打诨的,这也不奇怪,莎士比亚的悲剧《李尔王》里面那也是有插科打诨,一个弄臣、一个小丑在那边不断地跟着李尔王。有的人分析说,这些冲淡了悲剧的气氛,其实也不完全。有的时候你也要想,它可能也调剂了整个戏剧观赏的情绪的问题,它可以让悲剧的整个悲怆的感觉深入观众的心目当中,这也是可能的,所以你要从不同角度看。

《感天动地窦娥冤》

我们还是回头来讲讲《窦娥冤》。这个故事其实也不太复杂,而且这个结构非常好。《窦娥冤》这个结构是按照传统的杂剧,就是四折。北杂剧像大家比较熟悉电影和电视像现代的电影,是一次能看完的,一般来讲两三个小时、一个晚上或者一个下午就结束了,所以它的结构很谨严的;而南方的戏像电视剧,是很长的,有的人觉得它拖拖拉拉,可是即使现在看电视剧的人也是一看看上好几个星期,看的还津津有味,这是南方戏文的特色。所以你要知道这个结构是不同的,结构的不同,对于它艺术成就的评价也应该有不同的标准和不同的考虑。

杂剧有一个特色,就是“一人主唱到底”,也就是说主唱元杂剧一般是一人主唱或男、女主角唱,主唱的角色不是正末(歌唱的主要男演员),就是正旦(歌唱的主要女演员),正旦主唱称“旦本”,如《窦娥冤》就是窦娥主唱。其他的角色干什么?其他角色一般来讲就是陪衬的。偶尔会唱一两句。那么大多数时候对白在旁边讲几句话或者诉说一下,而不是真正的唱。这种“一人主唱”的形式的产生跟戏剧发展的时代有关。因为我们知道元杂剧成型它与整个结构的完整,在元朝这个时候是成型的,达到一个巅峰,那么这个状况之下其实是一个早期的戏剧形式。

我们讲的戏剧里杂剧经常除了四折以外,还有一个楔子。有的人不太了解戏剧,觉得打个楔子进去干什么呢?经常这个楔子就是说,在结构上戏文不能够完全的把意思表达清楚的时候,作者就插入一小段进去,这一小段就不是主角的,而经常是另外一个人,另外一个角色他很也可能唱两句,也可能只是一段叙说。所以这样的话,它从故事结构上它就比较完整了。

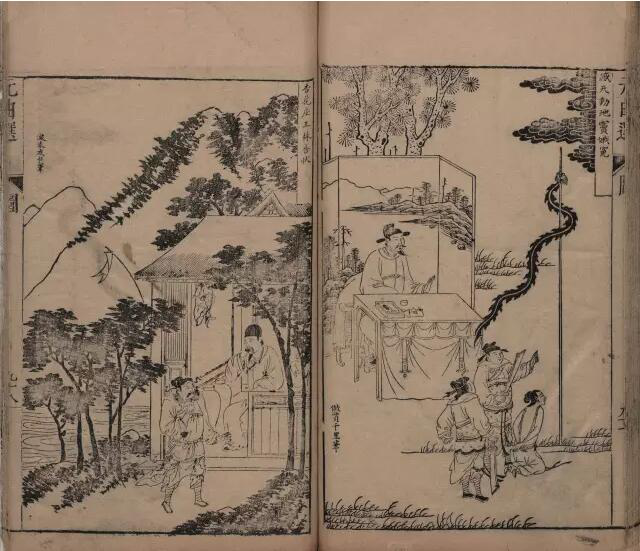

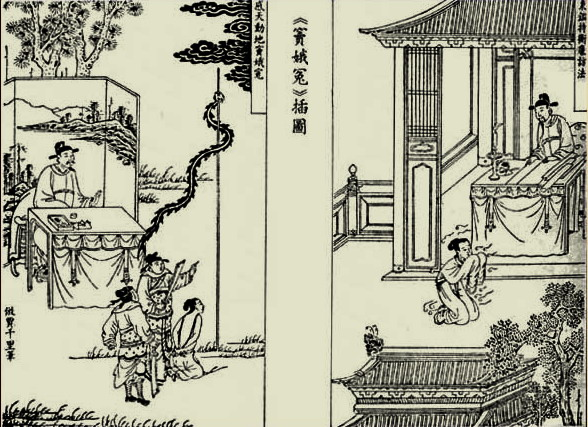

▲《窦娥冤》珍藏画集

中国国家博物馆藏

我先讲一下《窦娥冤》的故事。窦娥的父亲窦天章是个很穷的读书人,要进京赶考,实在没钱也没饭吃了,就把窦娥给蔡婆婆做童养息了。蔡婆婆人还算不错,也有钱,还借钱给窦天章。后来爸爸走了,女儿留下来并改了名字叫窦娥。窦娥到17岁与蔡婆婆的儿子结婚了,可是一晃三年丈夫就死了,她就变成寡妇了。

一日蔡婆婆去收租(收高利贷)了。那(欠债的)医生叫赛卢医,是个坏蛋,不但不给钱,还把蔡婆婆骗出去要把她勒死了,这个时候刚好张驴儿父子两个人路过就救了蔡婆婆,蔡婆婆询问如何道谢。张驴儿父子也是流氓无赖之辈,看她有钱,且家里头还有个小寡妇,说要跟着回去让张父娶蔡婆婆,张驴儿娶窦娥,否则也要杀了她。没办法蔡婆婆只能将他们领回去。但是这窦娥誓死不从,结果张驴儿想了个诡计,向赛卢医弄了毒药,赛卢医本来不想要卖毒药给他,可是一看那么凶神恶煞,然后又知道他和一个案子有关,就给他毒药就逃走了。张驴儿把药拿回来,刚好蔡婆婆要吃羊肚汤,窦娥做了羊头汤,张驴儿就偷偷把毒药放汤里,试图把蔡婆婆毒死以后就好霸占窦娥。结果没想到蔡婆婆不舒服说不喝了,张驴儿的老爹就喝了,喝了就死了。死了以后张驴儿就要讹诈,就说你非嫁给我不可,要不然我们去告官。她当然不肯。

告官了以后这个官是个昏官。这个官听这张驴儿一报就说(窦娥)这么坏,就把她打的遍体鳞伤去判了死刑。判死刑以后的窦娥就上了法场。上了法场以后,窦娥就说这实在是天冤地冤,然后骂天骂地,其实她倒不是真的骂天老爷,她就怨天怨地怎么样,官场怎么是这个样子,这个世界怎么是这个样子,怎么黑暗到这种地步。杀头之前,窦娥说她有三个愿望。第一,立一个旗杆,放一个白链,砍我的头,我的血不往地下流,会冲上去白练子;第二,要是我是有冤情而被杀的,现在是6月天大暑,天要降大雪,要降6月雪;第三,这个地方楚州要大旱三年。就这样窦娥死了。第三折就这么结束。

▲《窦娥冤》插图

引用自《词学图录》

第四折就是过了十多年,窦娥的父亲终于回来找他们。结果找也找不到窦娥,因为窦娥当年不叫窦娥。那么这回来了,回来看看,刚好到这里。看这个案子,结果一看看到有一个案子关于窦娥杀了她的公公,案子把窦娥描写得十恶不赦,看这(案子)已经定了,窦天章也不打算再追究。这时窦娥的冤魂就来了,一而再再而三把灯熄灭,并且鬼魂跟他说是“我就是你的女儿,我是含冤而死的,(这个案子)你要看的。”于是接着就把整个案子前因后果都讲了。讲了以后,真的血飘到白练上,6月下雪,大旱三年。最终窦天章把整个案子结了,也就是算是整个故事结束,换句话就是说最后也有这个天地都知道了这个事情,冤情算是清了,可是窦娥也就冤死了。

各位听众,你们听了听了第一节以后,会不会想到中国传统戏曲的艺术形式是怎么样的?有的人觉得中国戏曲很落伍,它在形式上是比较古老的。那么你们觉得它是不是真的古老呢?那么古老和它的艺术展现是不是有直接的关系?你们觉得戏曲呈现的方式跟其它的舞台呈现方式有什么不同? 你们可能都看电影看电视电视连续剧看,甚至看歌剧,歌剧其实整个的演唱的方法,不管习惯不习惯,你可以进行一个比较,都是舞台表演,或者舞台表演的延伸。这是第一个问题,欢迎大家在留言区表达自己的意见。

我们下一节会讲讲为什么《窦娥冤》这一出戏会这么感人,它整个写的戏词是怎么样让人深受感动,以至后来每次改编的窦娥冤都能打动人心。谢谢大家!

欢迎转发与分享

与更多戏曲文学爱好者

触碰戏本文辞之间的情与美

文章作者

郑培凯

发表文章162篇 获得39个推荐 粉丝1311人

著名文化学者、戏曲文化推广人 、香港非物质文化遗产咨询委员会主席

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里