12 明·《牡丹亭》 | “二梦”无他,得一“美”字(上)

作者:郑培凯

2019-08-28·阅读时长8分钟

三联中读的朋友好,我是郑培凯,欢迎诸位来听《郑培凯的古典戏曲文学精读课》音频专栏。我们这一讲就接着讲汤显祖的《牡丹亭》,集中讲“二梦”。

“二梦”就是最有名的《惊梦》和《寻梦》。这“二梦”其实很有意思。

在明末清初的时候,一个大戏剧家李渔说:汤显祖的“二梦”,文辞实在是太美了,好得不得了。可是“二梦”不可以在舞台上演,因为演了人家看不懂,因为文辞太优美了。他的意思就是说这个文学作品到了极致,可是这么极致的文学作品,在舞台上演出的时候谁看得懂。一般老百姓看戏,就是要直白、要本色,他认为汤显祖的“二梦”很不本色。

其实他这个批评很有意思。因为他批评有两个问题,不是真正的问题,而引出的两个问题。第一就是它的文辞这么好,这么美,那么它绝对是一个文学的经典。这就引出第二个值得思考的问题。文学的经典在舞台上演出不够直白,不能马上让观众理解。所以在舞台上就不适合演。不是编剧的人应该这样做的,这就不适合了。

可是我们知道《牡丹亭》到现在演出400年了,400年以来,《牡丹亭》在所有的中国舞台的昆曲演出中,最频繁的是哪两折?就是《惊梦》和《寻梦》这两折。换句话就是说历史的事实,400年证明了李渔提出的这两个问题不是问题。这是为什么?所以这就很值得我们思考的。

同时也就让我们了解一个问题,就是最优秀的剧本、文学性最高的文学作品,在舞台上演出,一开始可能人家看不懂,或者没有受过教育的人看不懂。可是经历过一代又一代,就会有人讲解,看不懂的人看一次、看两次、看三次,看一百次……他就懂了,所以这是非常有意思的一个现象

▲ 昆曲《牡丹亭》剧照之《惊梦》

石小梅饰杜丽娘,施夏明饰柳梦梅

我们看戏也是这样,我时常跟年轻人说,你们以为看中国传统戏曲是去看戏、看故事的吗?不是,你是去看表演的。而表演最精彩的段落在哪里?就是那些文学性最高,表达人物性格最细腻、最深刻的部分,演员要把人物性格表达得入木三分,一定是唱、做达到巅峰才能最好。

《惊梦》和《寻梦》这两折历演不衰,到今天还是最受观众欢迎的剧目,我想原因就是这样,也是我们了解文学艺术的一个门禁,你要了解什么是好的东西,什么是经典,这就是经典。所以我时常觉得年轻人假如去看昆曲,一开始他也还真是看不懂,“袅晴丝吹来闲庭院”,年轻人真的不知道在讲什么。

可是你看一次、看两次,你觉得它美不美?你觉得很优美,可是看不懂,好像很神秘,因此你就去看。你看十次,大概开始入门了;看20次下来,大概登堂了,一百次下来,你就入室了。你会觉得这的确是天地间最美的艺术作品之一。

▲昆曲《牡丹亭》上本演出

▲昆曲《牡丹亭》上本演出

2016年8月30日戏剧场,摄影苏岩

图片由国家大剧院提供

其实莎士比亚也是这样,你看莎士比亚,难道你第一次去听和看莎士比亚的话剧演出,你就能够了解吗?尤其是中国人,经常说莎士比亚很好懂的,你看的是白话的中文翻译版,莎士比亚的剧本在舞台上,中国人在那里演。你有没有听过皇家莎士比亚剧团的演出,虽然也有稍微有一些改动,但很原汁原味,你看得懂吗?一次不懂,两次不懂,但你会觉得韵味在那里,这样其中会有传承,所以许多这些东西我觉得不懂。是因为自己没学过,好东西是要学的。

我们讲《惊梦》,它的确文辞非常优美,不好懂。我刚刚讲的“袅晴丝吹来闲庭院”,那是《惊梦》一开始,小姐从闺房里走出来,演的那一段。以前的剧本前面还有一些东西,现在演出一般来说就从一开始“梦回莺啭”,这里开始演,有的就把这一段减掉,有的还是从“梦回莺啭,乱煞年光遍。人立小庭深院”这里开始。

【绕池游】(旦上)梦回莺啭,乱煞年光遍。人立小庭深院。(贴)炷尽沉烟,抛残绣线,恁今春关情似去年?(乌夜啼)“(旦)晓来望断梅关,宿妆残。(贴)你侧着宜春髻子恰凭阑。(旦)翦不断,理还乱,闷无端。(贴)已分付催花莺燕借春看。”(旦)春香,可曾叫人扫除花径?(贴)分付了。(旦)取镜台衣服来。(贴取镜台衣服上)“云髻罢梳还对镜,罗衣欲换更添香。”镜台衣服在此。

我们看到现在很多《牡丹亭》的《惊梦》演出都有缩减。因为太长了,唱起来曲子太多有点累。可是你又发现《惊梦》和《寻梦》的演出,他们希望尽量不要缩减,因为实在是优美。汤显祖他写了剧以后,他自己还教唱戏。他因为这个本子传出去之前,他自己也很觉得写得很好,很骄傲。他还让别人抄了好几套给他的好朋友。然后自己在家里已经开始教当时的戏班子,宜黄县当地也有戏班子,在那里有一千多人。

这个戏经过四百多年的打磨,后来又改成昆曲。汤显祖原来写的时候不是按照昆腔水墨调写的,可是用南戏的唱法都绝对没问题。所以改成昆腔水磨调也不是那么难。改成昆腔水磨调,一开始大家还不太适应,所以有的人还把词句也改了。后来有一些大音乐家,像钮少雅(明代昆曲曲师。清顺治八年尚在世,以88岁高龄作《九宫正始》自序)、叶塘(中国清代作曲家。号怀庭,字广明,一字广平,苏州人,生卒年不详。清唱昆曲,造诣颇深,创叶派唱口,一时成为习曲者准绳)这些苏州的音乐家就换了它的曲调,词不变动,然后再继续打磨。这些历代的演员、伶人不断地把它唱得更优美。

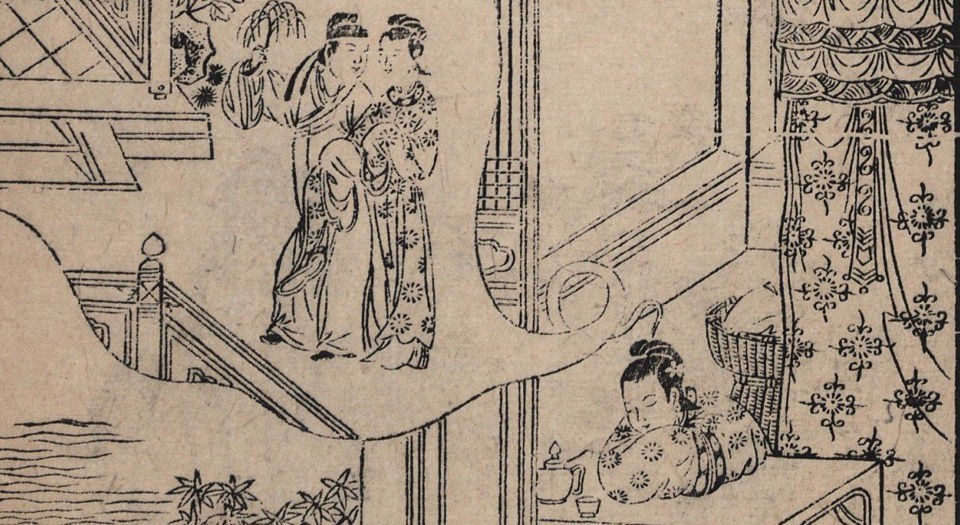

▲杜丽娘入梦

▲杜丽娘入梦

《明末吴郡书业堂翻刊六十种曲本》之

《还魂记》版画

所以经过差不多200年左右,到了乾隆的时候基本上定型了。我们现在看到的也不一定就是汤显祖最早展演的方式,应该基本差不多,可是像现在这么优美是经过一代一代的艺人、艺术家、评论家,是大家群策群力的结果,觉得这是好东西,这是不得了的好东西,在舞台上要展现得最优美。所以“姑苏风范”是这个意思,最后定型下来,所以这些词句基本上都保留了。

我想许多年轻的朋友在读初中或高中的时候,课本里大概有这些段落,假如没有的话,我想你们最好还是回去读读这个文本,文本里面第二支曲子《步步娇》也是非常美的,这就是我说的“袅晴丝”这一句。现在你们上网经常看到有人就用“袅晴丝”为名,有的网站叫“袅晴丝”,有的人叫自己“袅晴丝”,其实这个写得很美。小姐从闺房里头出来,你想想在江南这个地方,春天,早上的太阳,阳光袅袅射到庭院里。来说:“袅晴丝吹来闲庭院”,那种感觉,摇漾春如线,有点动荡摇漾的样子。春光、阳光像丝线的样子,用词实在很美,汤显祖真是文学天才。

小姐走到庭院,她也不是大步走进来,“停半晌、整花钿”,她把头上的装饰整一整,“没揣菱花,偷人半面”没想到头上戴的菱花,好像偷走了我的美丽的容貌,偷了半面,“迤逗的彩雲偏”,还逗得我的头发、云鬓,稍微偏了一点。

【步步娇】(旦)袅晴丝吹来闲庭院,摇漾春如线。停半晌、整花钿。没揣菱花,偷人半面,迤逗的彩雲偏。(行介)步香闺怎便把全身现!(贴)今日穿插的好。

这里有好多形容是拟人化的。而且从文学的角度来讲,它的修辞已经达到一个地步,是非常了不起的。俞平伯曾说过这一段写得好的不得了,和宋词里许多词很接近。这其实表现了汤显祖他的文学根底很深厚,吸收古人诗词,表达美人、表达大家闺秀的时候表达得非常的得体。

他就讲到下面接着的动作“步香闺怎便把全身现!”不好把全身都呈现出来,因为是小姐。下面接着丫鬟春香就说“今天穿插的很好”。再接着一个曲子唱。

我们说的昆曲,现在有很多人叫昆剧,是从头到尾载歌载舞,“无声不歌,无动不舞”。这其实是后来在京戏里,梅兰芳想要把京戏经典化的时候遵守的昆曲的道理和原则。有许多地方戏,比如京戏也算一种地方戏了,不过京戏后来发展得很好,京戏经常唱的时候就没有动作,而且有的时候还有过门,比如胡琴在过门演奏,有休息。但昆曲不是,昆曲一唱起来动作全部是连在一起的。这就是当时在昆腔水磨调发展之后,舞台表演形成了整体的配合。

所以我们现在觉得昆曲特别优美的原因是它的整合的艺术性特别强。比如《惊梦》,前面这一段有的人称为《游园》,整折《惊梦》,你就可以看得出来是歌舞并重的一个表现。

这个时候,小姐接着唱:“(旦)你道翠生生出落的裙衫儿茜,艳晶晶花簪八宝填,可知我常一生儿爱好是天然。”有人就提出:这个爱好(hǎo)还是爱好(hào),其实在演唱的时候有两个解释,一个是我一生儿爱好(hǎo)是天然。我就是爱好、我就是爱美这很自然。

可是也有人说是这里显示汤显祖对于天然的重要性,因为像李卓吾、袁弘道这些师友们都特别讲究天然,要天工不要人工,就是我一生的爱好是天然真没关系,所以整个演出的时候,这个词句非常美。这个曲子大家要好好把文本读读。

【醉扶归】(旦)你道翠生生出落的裙衫儿茜,艳晶晶花簪八宝填,可知我常一生儿爱好是天然。恰三春好处无人见。不堤防沉鱼落雁鸟惊喧,则怕的羞花闭月花愁颤。(贴)早茶时了,请行。(行介)你看:“画廊金粉半零星,池馆苍苔一片青。踏草怕泥新绣袜,惜花疼煞小金铃。”(旦)不到园林,怎知春色如许!

再接下去,《皂罗袍》是大家最熟悉的,现在大多数人大概也都会背,甚至都会唱,就是“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院!恁般景致,我老爷和奶奶再不提起。(合)朝飞暮卷,云霞翠轩;雨丝风片,烟波画船——锦屏人忒看的这韶光贱!”

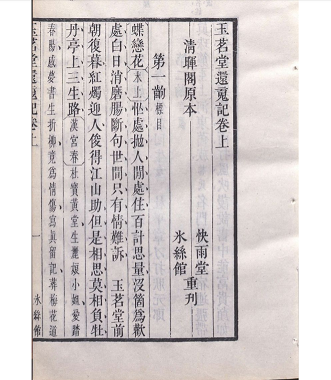

▲ 《玉茗堂还魂记》(牡丹亭)原稿

清乾隆五十年冰丝馆刊本

巴伐利亚州立东亚图书馆藏本

这个段落一般人大概都会唱,非常的美,而且大家要记好,几乎每一个诗句都有典故,而这些典故全部都融到汤显祖完整的文辞里。所以我时常讲:你对古典文学的认识,有的时候你一读就觉得非常美。可是你再深读、你的知识再丰富一点,研究一下,你就会发现原来背后有这么深厚的文化累积的背景。

比如“良辰美景,赏心乐事”,这个是古人很早就讲的了,再早的时候,在南北朝的谢灵运的诗里都讲到良辰、美景(谢灵运 《拟魏太子“邺中集”诗》序)。到汤显祖这里,“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院。”因为他要表达小姐杜丽娘的心境:虽然这么美,可是“奈何天”,这么好的园子,但是谁家的院子?我的青春是不是就会葬送在断井颓垣里面?所以你要想主人公性格的演出和呈现,和文词的表达有关,我们现在看好多演员也能够体会和演出来,所以这是非常重要的。

所以我想单从一开始的《惊梦》你就发现实在是很美的,这一节就到此,先暂时告一个段落。接着我会讲《惊梦》后面的一段和《寻梦》这一段。

我有一个小问题留给大家,你觉得用典到底好不好?因为在五四白话文运动里,胡适讲的“八个不”,就是不用典。假如有一些典故融入了文字和文学作品当中,好不好?请将你的意见放到留言板上。

下一节我们就讲讲大家很熟悉的柳梦梅。柳梦梅出来其实在舞台的表演和文本上有一定的差异,这就是后来的艺人加上了一些舞台展示的元素,那么到底是好是坏我们也可以讨论一下。所以我们下次再见。好,谢谢。

欢迎转发与分享

与更多戏曲文学爱好者

触碰戏本文辞之间的情与美

文章作者

郑培凯

发表文章162篇 获得8个推荐 粉丝1305人

著名文化学者、戏曲文化推广人 、香港非物质文化遗产咨询委员会主席

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里