彩蛋 | 名家口述:张继青传承记录之《写真》

作者:郑培凯

2019-09-04·阅读时长7分钟

本节内容选自郑培凯老师主编的《春心无处不飞悬——张继青艺术传承记录》,由北京大学出版社授权提供。

主编 郑培凯

口述 张继青

记录整理 陈春苗 张慧

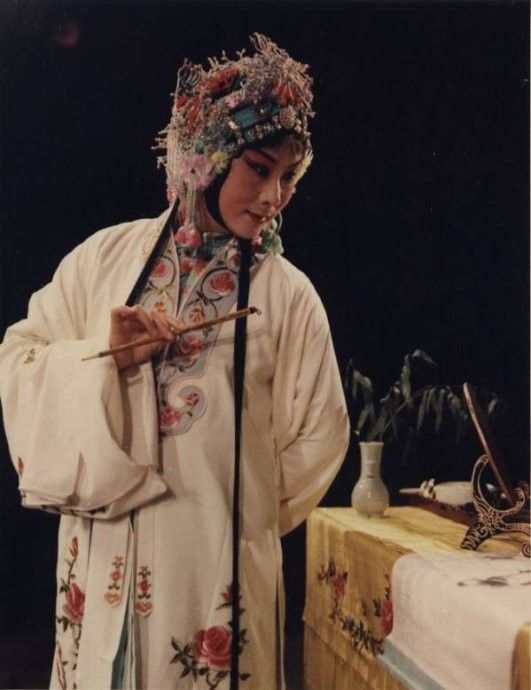

张继青,原名忆青,1938年生,工闺门旦,先学苏剧,后得昆曲前辈全福班老艺人尤彩云、曾长生的教授,在传统技艺上打下了良好的基础。1952年参加苏州民锋苏剧团。1956年入苏州市苏剧团。后任江苏省苏昆剧团演员,江苏昆剧院副院长、名誉院长,中国剧协第三、四届理事。1958年后,专工昆剧,又得到沈传芷、姚传芗、俞锡侯等名家的指授。她戏路宽广,正旦、五旦、六旦均佳。代表剧目有《牡丹亭》、《朱卖臣休妻》等。 受白先勇邀请,担任青春版 《牡丹亭》的艺术指导。

▲著名昆曲演唱家张继青

姚传芗老师的《寻梦》、《题曲》还有《狐思》都是很好的。在张继青老师向他学了《寻梦》后,省昆的胡锦芳也找他学《题曲》。后来张老师又跟姚老师学了《说亲回话》,姚老师还帮她说了一出《絮阁》。至于《写真》、《离魂》姚老师以前也没演过。这戏是省昆决定排《牡丹亭》时,再把他请过去,这两场戏主要是他和范继信一起排出来的。

本子的改动

“之前舞台上没有《写真》这个戏的承传,本子是胡忌先生写了,再在众人的商量下修订的。本子到我们演员手上时已基本成型,但是在排演过程中,我们也不断有修改。主要区别是最初有不少春香的戏份,当时也把这个版本排演出来过,但总觉得戏的焦点有点散,后来在范继信建议下,删掉了不少春香的戏份。比如本来春香有一段【朱奴芙蓉】‘你热性儿怎不冰着,冷泪儿几曾干燥……’的唱段,后来她就也没唱了。

“在胡忌老师的本子里头,挺多的牌子都会少唱几句,有些是因为太长,有些是意思比较累赘。这么一删减,曲牌原有的句数、字数就不同了,不过胡忌老师会把改过的曲牌名也作改动,像【倾杯序】就改成【减字倾杯序】。现在有些剧本把曲牌删掉几句,不改牌名的情况也是常有的。

“这种情况我也没多作考虑,说实话我也不懂这些曲牌规律。作为演员,本分就是演好戏,他们把本子给了我,我就好好唱下来。演员当中有些能力较好的,或许会参与到剧本的整理当中,我没有这种能耐,最多就是有些字唱起来很是拗口,实在太难受了,我才会提意见。跟我的表演相关的我会关注得比较多。譬如有些新谱的曲子,我唱时感觉谱得像唱倒字或不顺畅,又像是有些曲腔唱起来好听,乐队该哪里加个托腔,因为关乎我的表演,要通过我嘴里出来的,我才会提建议。至于哪些曲牌被拿掉了,曲牌里又有哪几句不唱,合不合律,我不懂,所以也不会去提意见。

“《写真》这个戏没有传承下来,俞锡侯老师也没教过我唱这个戏,所以《写真》、《离魂》都是钱洪明新整理的。这个戏刚谱好曲,我学时也有些不顺。感情不对的地方,我和钱洪明就会一起商量作些修改。又比如《窦娥冤》的老唱腔,本是吴秀松和吴仲培两位老先生谱的,后来我们重排,感觉有些腔不太好听,钱洪明也把一些曲子作了些修订。现在的唱腔,或许也可能都按照严格的曲律要求来谱写。我们的大原则是好听最要紧,只要唱得顺,字不倒就行。

“浙昆也排过全本《牡丹亭》,王奉梅也是姚老师教的。不过我们的本子有点不同,演来也有差异。记得我们当初把《牡丹亭》排出来后,姚老师有信来,请我们把本子寄过去。当然后来他们也再作了修改,唱段似乎比我们多,唱腔也稍微有点出人。每个院团都会有自己的艺术观点,会根据演员的情况来作调整,这是很正常的。”

一个戏从无到有

“昆团排戏的过程是这样的:姚老师在排戏之前会先看好本子,他先想好一个轮廓,当时范继信也帮着他一起研究,这是先期的案头工作。然后我们一起到排练场磨合。

“最先是草排,先把粗架子拉起来。大家说说地位,如我先出场,如何走出来,这一段唱在这边,然后归位到那个地方坐好,再把柳枝放下念几句白口。然后春香再上场,再往下排,如此一来架子就基本上拉好了。接着就是每天排,不断去丰富,大家看了觉得舒服就继续下去,感到不妥当的地方就重来。或者各人回家想了一夜,第二天到排练场再重新琢磨,推翻再来。像删去春香的唱,便是在排戏过程中觉得戏太散,才去掉的。

“草排的时候,主笛和鼓师也得在一边看戏,像戏里头的身段处理要加什么锣鼓点子,每一折中间要用什么配器,主要是戴培德老师的工作。如果戏是怎样的框架他都不知道,是弄不出来的。像我在自描画像时,哪些地方要插上配器,要配多长,他都要考虑。配器是比较弹性的,看具体台上的时间:如果短了一点,乐队就把分量稍微做足一点,节奏慢一点;配器长了些,乐队就紧一点,演员表演时稍为磨蹭,加一个表情也就过得去的。稍有出入演员可以弥补,但太多太少就不行。

“草排下来,戏就差不多成型了。这个戏的基本情况鼓师跟主笛都知道了,他们就负责讲给乐队听,自己先做好练乐的准备。而我要跟主笛钱洪明老师练唱,把戏的节奏情绪都大致定好,钱老师就会把我需要的处理告诉其他乐队成员,哪些地方要快哪些地方该慢,乐队上都得练好。节奏的处理,到响排时会再根据导演、老师的要求稍作修改。

“等到戴培德老师的配器写好,乐队都熟悉了演员需要的节奏,演员也把整个戏的处理都理顺了,接着就开始响排。演员排戏要背唱背念白很累的,我晚上睡着也常会惊醒。明天要排戏,自己今天还背不出来,压力就很大,特别是我排的戏,都很多唱段。不过多场排练下来,再笨的演员也都会记得。就这样响排个几次,团里再内部彩排,然后是对外彩排,再经过有关领导的审查。一切都处理好就进行公演。

“《写真》、《离魂》从草排开始到响排,两出戏用了将近10天左右。一般排戏的进度,一个折子戏要一个星期,一台大戏则半个月左右,一个戏也不能无休止地排下去。演员在排戏之前就得先把唱学好,嘴里有了就有了一半,能念能背能唱,到老师那儿身段也较能记得住。如果一张白纸那样一个字都不会念、不会唱,那就像是重头学外语那样,可太苦了。现在的录音录影也有正面意义的,有个大致印象,等到老师现场再点拨一下,那就学得较有效率。”

《写真》的妆扮与小道具

“因为也不知道传统的《写真》该穿什么衣服,所以我们就本着挑最好颜色的想法来设计服装。由于前头几折已穿过粉红的、豆绿的,这场戏就决定穿淡黄色的,这是最素雅的色调之一。不过我们不像浙昆的《写真》,王奉梅出场时,头上还会系条头巾子,以表不人在病中。

▲张继青 《牡丹亭·写真》剧照

“当时录影用的花瓶图案是青花龙,这花色太老气了,年纪大一点的人合用,用在少女闺房中则有点不恰当,最好是素雅些,像花花草草的更合适。本来我们有一个比较好看的花瓶,当时给打碎了,临时要演出,只能随便找一个代替。我们电影版里用的就不是这个了。

“电影版《牡丹亭》用的一桌二椅不是传统舞台上的,而是明式家俱。有些人不喜欢用明式家俱,我倒觉得没什么太大影响,毕竟也是一桌二椅,只是换了个式样而已。而且电影讲究整体配合,明式家俱与其他的布景较搭得起来。我没有更多的去考虑跟戏曲的传统审美是否相符,能不妨碍我们的表演就挺好。

“在《写真》上场处,杜丽娘拿的是柳枝。姚老师设计了让杜丽娘拿着柳枝上来,因为柳梦梅在《惊梦》里拿的是柳枝,此时的杜丽娘脑海里全都是梦里书生的模样,所以她也拿着柳枝出场。只是我们当时的柳枝做得不太好,硬邦邦的,不像柳树,倒像冬青树。

“青春版《牡丹亭》最早也是拿柳枝上场,后来古兆申先生建议改拿梅花上场。(按:改动理由是《叫画》中柳梦梅描述画中女子‘她青梅在手……’)其实拿柳拿梅都没多大要紧,反正梅、柳都是柳梦梅的象征。

“《写真》里最重要的道具是画像,我觉得用一张空白的素绢更好。素绢上面什么都不画,这个也是我们一起商量好的。你要是随便画一张,观众看了觉得不像、不漂亮,跟他们期望的不同,那反而影响了戏。空白的可以有无限的想象空间,一张白绢你想多美就多美,这是很高明的做法。青春版《牡丹亭》用了名家的画,画要奚淞的,字要董阳孜的,我们没这条件,就要另出一番心思。

“说到这里,我就顺便讲一下这个道具。范继信很聪明,他也会做道具,这个素绢的做法便是他想出来的。素绢下面是一根小圆棍子,分量重一点,上面则是一个竹片,很薄的一片,分量很轻。杜丽娘将之展开时,双手拿着上下两端,绢也不会扭卷,画面就很好看。而当杜丽娘要收卷起来时,竹片一端放到下面,双手拈住小圆棍来卷素绢就很容易,舞台上又很好看。如果两端都是棍子,卷起来后不好看;两端不加东西,就不容易展开收卷。青春版《牡丹亭》的道具也是照我讲的这个方法来做的。

“小道具也有大文章,别小看这个设计。因为展开收卷素绢,演员的两个眼睛都不能专注在素绢上,杜丽娘的注意力主要在话里,在感情里,卷的动作只能是下意识的。若这个道具做得不好,演员的心思都在开卷素绢上,那就很影响表演。道具做得好,观众不知道,也不会来称赞,但一做得不好,戏就被搅了。”

欢迎转发与分享

与更多戏曲文学爱好者

触碰戏本文辞之间的情与美

文章作者

郑培凯

发表文章162篇 获得4个推荐 粉丝1305人

著名文化学者、戏曲文化推广人 、香港非物质文化遗产咨询委员会主席

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里