24 明·《玉簪记》 | 从 《玉簪记》中看“折子戏”

作者:郑培凯

2019-10-10·阅读时长5分钟

三联中读的朋友好,我是郑培凯,欢迎诸位来听《郑培凯的古典戏曲文学精读课》音频专栏。

我们这一节讲一讲折子戏,从《玉簪记》说起,然后再倒回来讲折子戏。

我们为什么要提折子戏?因为我们前面讲了汤显祖“临川四梦”,除了《牡丹亭》之外,大多数的剧都只留下了折子,所以在现在演出的时候我们看到的所谓全本都是后来重新拼凑的。

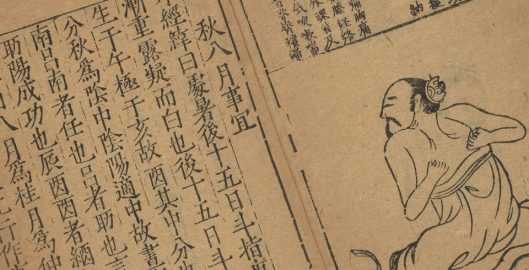

▲《玉谷调簧》由明代吉州景居士选辑,全书共六卷,收《琵琶记》《玉簪记》等剧目四十余种,折子戏六十五出,每页分上中下三栏,上下栏选录折子戏,中栏收散曲和时调,此为明万历三十八年书林刘廷礼刊本。

我们现在看到演的汤显祖的“临川四梦”都是全本的,其实连《牡丹亭》也不是全本的,现在最长的演出就是青春版《牡丹亭》了,总的有二十七折,但是汤显祖原著是五十五折。至于其他很多的戏也有一个从头到尾的故事,那都是拼出来的。比如说我们现在最喜欢看的《玉簪记》其实只有四折,《琴挑》《偷诗》《问病》,最后是《秋江》。但其实高濂写的《玉簪记》一共三十三出,只是其它没有流传下来,只有这几出流传得比较好,就把它们重新捏出来(昆曲的老先生习惯叫“捏”,我们习惯说改编或者排练,他们会说“把它捏出来了”)。

我们先讲讲《玉簪记》的四折,然后我们回头再来讲折子戏。原来的《玉簪记》,有一个书生叫潘必正,他应考落第,就到他姑母主持的女贞观寄居,跟随道姑读书,遇到观中有一个年轻的道姑叫陈妙常,并且两人相互爱慕。在之前的情节中,陈妙常经历了乱世,就逃到这里。有人喜欢她,但是她不喜欢别人。

陈妙常和潘必正在两人相互喜欢以后就眉来眼去,发展成为一个爱情故事。这也有点像《西厢记》里男女一见钟情,潘必正经常会跑到陈妙常身边,说他会弹琴,就通过弹琴用司马相如和卓文君的故事背景来挑逗她,问她是不是在观里也很寂寞。这个时候陈妙常其实是喜欢潘必正的,可是她不能说,而且还假装生气。

再来就是男女都有思恋,陈妙常后来就写了一首思念的诗,写了诗以后自己睡着了。结果潘必正一看道姑好像睡着了,臂下还压了一个什么东西。拿来一看,小本子上原来写的是思恋男人,春情动了。潘必正高兴得不了,想来想去,本来想把她叫起来,想想这下好了,把这个藏起来,将来这是证据。后来等到她醒了,又开始挑逗她。陈妙常生气地说,你再这样子,我去告诉你姑姑去。潘必正很得意,就说你如果告诉姑姑,我也要告诉我姑姑说陈道姑写诗挑逗我,就把诗念出来了。陈妙常很紧张四处寻找,最后潘必正才拿出来。所以现在这个戏把几个折子拼起来,喜剧性非常强,而且演得好的时候,你就觉得这是一个非常妙的小喜剧。

▲《玉簪记》昆曲剧照

这下没办法,陈妙常也只好表露自己的心意。两个人就开始拜天地。再后来他的姑姑看他跑来跑去很怀疑他在干什么,就让他好好读书,于是潘必正就很少有机会见到陈妙常道姑,就假装得了病,得了相思病。姑姑来看病,顺便就把陈妙常也带来看了。整个《问病》其实是一个闹剧,有点像“春香闹学”那种闹。还有一个书童,这书童也是插科打诨,一直闹很滑稽的,演起来也很好。最后他姑母还是觉得他不好好的读书,发现陈妙常好像和他有点暧昧,于是赶他到京城去赶考,两个人就分离了。

分离的时候,最后一折就是《秋江》。其实原来的剧没有像现在演出的《秋江》这么精彩,因为这个戏的演出主要是一个身段的演出,就在秋江上面,潘必正已经坐了小船,陈妙常赶过来,看到一个老艄公。整个折演的这么一个情节。现在编的整个还是很顺当的。其实这是一个把四个折子串起来的戏,不是原来的戏,可是现在舞台上很成功,所以《玉簪记》现在的演出我觉得是很成功的。

而《秋江》的整个呈现的最主要来源是川剧。这些戏流传在不同的地方演了后,川剧就把它做得很诙谐,一个老的道姑、一个年轻漂亮的道姑在舞台上整个表演,因为中国这个舞台是很空灵的,尤其在江上,什么都没有。老艄公就拿个桨,道姑陈妙常就拿浮沉,江水汹涌或平静,两个人完全靠身段在舞台上游走,真的是一个非常精彩的传统舞台身表演。因为唱词很少,所以《秋江》这样的戏在国外演出是非常成功的。它和京戏《三岔口》以前是经常演出的。现在大家比较了解中国戏曲了,就也演一些比较复杂的东西,以前《三岔口》整个表演都是武打的身段。

《秋江》很优雅地展现中国戏曲的空境舞台和身段之美。它几乎没有任何的布景,最多也就是一个幕布。所以这是个很成功的戏。这就讲回来了,像《玉簪记》这样的戏,基本上就剩下几个折子,最主要的折子其实就是《情挑》和《偷诗》。《问病》有一些比较闹的情节,也不是原来的主脉。至于《秋江》,其实在以前也是有一段,最后他追了出来,两个人一起在秋江上面,营造的情人别离是非常痛苦的,但是最精彩的还是身段的演出。

所以说到折子戏,它扮演的角色是什么?折子戏的重要性在哪里?折子戏在清朝初年就已经出现了,这个我们是可以理解的。比如说像《牡丹亭》,或者是汤显祖写的其他的剧本,要演完不可能从头到尾大家都坐在那里,或者每天都赶到那里,每天看三个小时,一看看两个礼拜。可是故事大家是知道的,所以折子戏就是对精华的调整,在开头和结尾有一定的铺垫,在大家了解情节的前提下只演最精彩的片段。观众是知道的,那么我就演最精彩的片段就是一个折子。

富贵人家看戏也是就点一个,看一折。所以这种就使得原来像《牡丹亭》这一类的明传奇,长篇巨制。至少他个别的这些择日很清楚的保留下来,在艺术打磨上面精益求精,在演出的传承上精益求精。虽然许多剧本的整体经丧失掉了,没有传下来,但是它的主要部分是传下来了。这就是折子戏的一个很重要的传承工作。像《玉簪记》它能够把传下来的再稍微把另外一些东西再加工一下,把它演成一个现在所谓的全本就是一种传承。因此折子戏很重要,借着《玉簪记》我把折子戏的意义讲了一下。

那么我们今天就讲到这里,我想要问诸位,你们看《玉簪记》或者昆曲其他戏的话,你们喜欢看的是唱的部分,还是演员的身段表演舞美的部分?当然你也可以说我都喜欢。你有什么意见,麻烦留在留言板上。我们今天就讲到这里。

下一节,我们讲一讲《玉簪记》的文本,它的词也非常美。高濂是当时万历年间杭州的一个很有名的文士,他有一部书叫做《遵生八笺》,写得非常好,就讲生活的美学。所以他在写《玉簪记》的时候文辞也是很优美的,所以我们下一节讨论他的文本文学性的美。

▲[明] 高濂 著《遵生八笺》,全书共十九卷,依次分为清修妙论、四时调摄、起居安乐、延年却病、饮馔服食、燕闲清赏、灵秘丹药、尘外遐举八笺,此为明万历时期雅尚斋刊本。

欢迎转发与分享

与更多戏曲文学爱好者

触碰戏本文辞之间的情与美

文章作者

郑培凯

发表文章162篇 获得4个推荐 粉丝1305人

著名文化学者、戏曲文化推广人 、香港非物质文化遗产咨询委员会主席

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里