49 京戏 | 京剧如何在昆曲的影响下走向雅化?

作者:郑培凯

2020-01-06·阅读时长6分钟

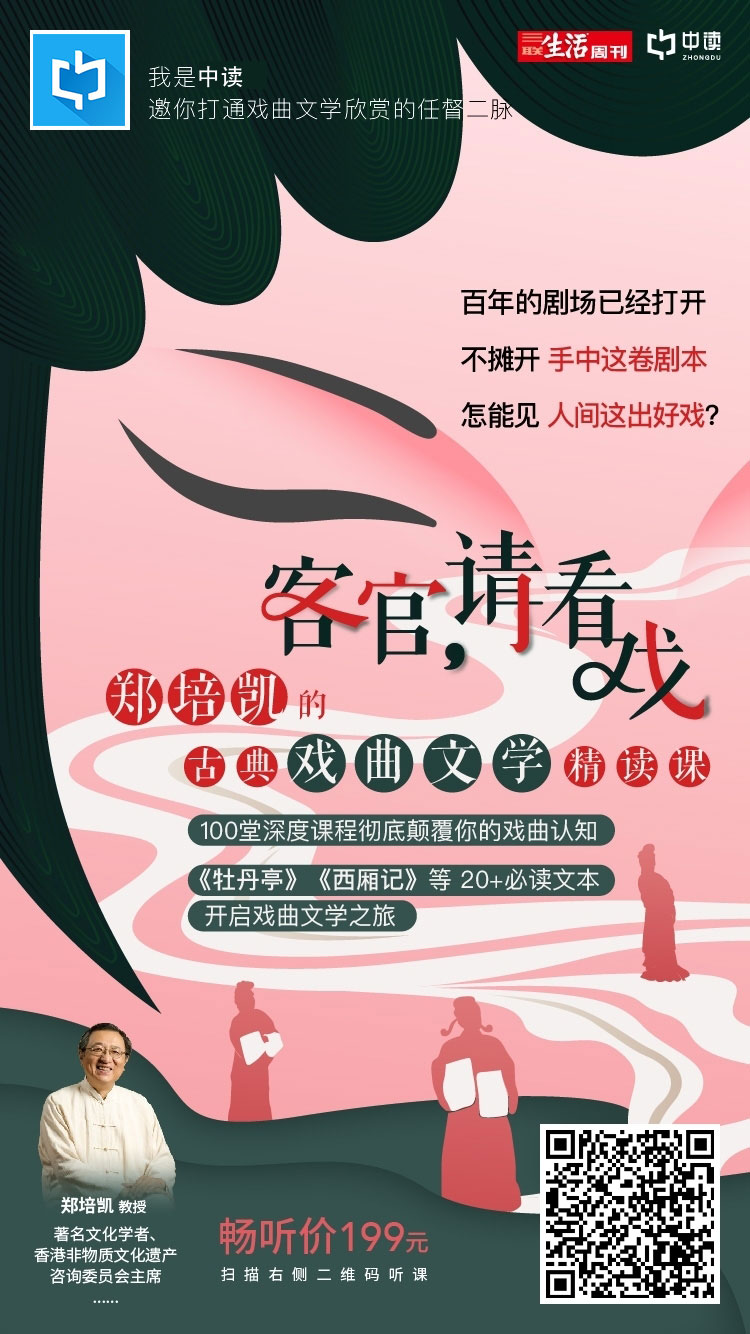

三联中读的朋友好,我是郑培凯,欢迎诸位来听《郑培凯的古典戏曲文学精读课》音频专栏。

我们前面说到京戏,从昆曲还有以前整个南戏系统里面各个不同的分支,吸收很多养分。我们看到后来在清末民初的时候,有很多的京戏演出,还有一些完全承袭昆曲的,比如说关公的《单刀会》,基本上就是昆曲的唱法。而且关于昆曲的唱法还很有趣的事,有很多是吸收了北杂剧的整个传统。换句话就是说,有的戏曲舞台表现,从宋元的传统一直都没有断,有些片段都一直流传下来,甚至到了20世纪,在唱京戏的时候,我们都还看到这些痕迹。

别的地方戏也有这个现象,早期的很优秀的剧目以及优秀的唱法,在舞台上还在不断地表演。《单刀会》有趣的是居然唱的还是曲牌体。比如一开始关公唱《新水令》,那个是北曲:“大江东去浪千叠,引着这数十人驾着这小舟一叶。又不比九重龙凤阙,可正是千丈虎狼穴,接着下面唱的也是曲牌的东西,所以这个现象非常有趣。

而且我们也看到京戏里时常演的《牡丹亭》的片段——《春香闹学》《游园惊梦》,梅兰芳以前时常演的,其他的一些名角也演,所以我们就觉得它吸收得很广,就觉得不必再改动了,而且在舞台上演出也很受观众欢迎,所以没有必要进行一些大的变动。

所以像这样的现象还是很重要的,大家要记得,就是戏曲的整个传承虽然有不同的这个剧种,可是相通的地方有很多。像“水浒戏”也有,比如说鲁智深的《醉打山门》,它唱法也是和昆曲的唱法连在一起。晚清时期《醉打山门》就很流行,大家喜欢看鲁智深这一段。一开始唱的这些东西,其实也是曲牌体。还有曲牌体里夹着小曲,小曲基本上也都是一样。

▲京剧《醉打山门》水墨画,陈心懋绘

比如《醉打山门》里卖酒的人上来挑个担子,他唱“九里山前作战子个场,牧童里个拾得旧刀枪。”基本唱的调调,有的时候甚至用苏州话唱,有的时候是用京腔唱,所以传统我们看得很清楚,是没什么变化。

再比如说很有名的《林冲夜奔》。京戏时常有一句话说:“男怕《夜奔》,女怕《思凡》。”其实《夜奔》《思凡》都是昆曲。所以这很有意思,换句话说,京戏早期的这些名角年轻时候经历的科班训练,昆曲在其中有着很重要的作用,因为这是基础。基础唱得好的话,唱比较通俗的京戏就比较容易。像《林冲夜奔》的词是昆曲的词,这个词非常美,这和后来一般流行的京戏唱词是很不一样的。比如像《林冲夜奔》里面,有一段是《折桂令》:

“实指望封侯也那万里班超,到如今生逼做叛国红巾,做了背主黄巢。恰便似脱鞲苍鹰,离笼狡兔,摘网腾蛟。救国难谁诛正卯?掌刑罚难得皋陶。似这鬓发焦灼,行李萧条。此一去博得个斗转天回,高俅!管叫你海沸山摇。”

这都很古老的一些典故了。这样的词是和一般的京戏唱法很不一样。原因很简单,就是昆曲已经纳入到京戏舞台里面,比较难,唱起来一般听众可能不见得能够了解词的意思,可我们知道像《林冲夜奔》从头到尾演员的身段非常精彩,在台上翻来覆去,从这个意义上来讲它是文武兼备。所以观众虽然不见得马上能够听得懂,可是整体来说还是有感受的。

《思凡》就比较通俗,《思凡》其实是《孽海记》里的一个小段《尼姑思凡》,其实也是一直唱下来,这里有一定调笑的意思,也是很好玩的。小尼姑看到这些罗汉,然后就想着可以结婚了,逃下山等等。像这种比较玩笑的昆曲段落,被吸收到京戏的舞台上也有很多。

还有一个《打花鼓》,《打花鼓》不是昆腔戏,《打花鼓》是弋阳腔。这个戏也传唱很久了。弋阳腔其实就是南戏发展下来,然后影响到各个地方的地方戏。《打花鼓》大家其实是很熟悉了。早先《打花鼓》唱的很蛮有名的是梅兰芳,后来梅兰芳不唱了,因为到底这是有些调笑意味的戏,有些不登大雅之堂,后来梅兰芳已经登了大雅之堂了,就不太唱这样的戏。其实一般在民间唱小曲的人和传统也学了一些东西,其实大家都知道凤阳花鼓的调。这个调是当时一般叫做吹腔,其实是弋阳腔的一种唱法。他是唱的是歌词,其实大家比较熟:

“鼓婆 (吹腔) 紧打鼓,慢敲锣 , 你老听我唱插秧歌。 别的歌儿都不唱, 听我唱上凤阳歌 : 说凤阳,话凤阳, 凤阳本是好地方。 自从出了朱皇帝,十年倒有九年荒。大户人家卖田地,小户人家卖儿郎。只有奴家没有儿郎卖,肩背花鼓走四方。”

听说这种小曲子是从明朝初年就开始,然后被吸收到整个戏里面,有一点半胡闹的意思,很好玩,娱乐性非常高。

那《打花鼓》里还有一个很有意思调调叫《鲜花调》。鲜花调是苏州当地的小曲、小调,也吸收进去了,《鲜花调》其实有各种唱各种各样的鲜花,《鲜花调》里最有名的是《茉莉花》。其实就是一个调调来唱不同的花,在《打花鼓》里也唱了,比如是唱的是牡丹花:

“好一朵牡丹花,好一朵牡丹花,满园的花香,赛也赛不过塔。我有幸将花朵拾一只戴,恐怕有看花的人儿吗?我有心将花拾一只戴,恐怕看花人儿吗?”

这和《茉莉花》唱的其实是一个调子,我们就发现在早期唱京戏的时候,有许多不同的来源,都融到了里面,包括到梅兰芳1920年代唱这个京戏已经开始成名了,他也还唱这些东西。可是我们知道梅兰芳在1920年代初开始有一个很重要的变化,就是古装旦角戏的出现,他不但改了这个行头,整个装扮的方式也改了,而且他有一些词都是重新有一些改编。

当时有一些所谓的“梅党”环绕,在梅兰芳周围捧他的一些有钱人、文人、银行家,比如齐如山这一类的,他们帮梅兰芳新改了这些词。许多我们现在熟悉的古装戏,其实都是1920年代之后改写、改编、新创的京戏。而这些戏就开始走比较雅的路线,词就不是那么庸俗,不是只是讨好一般普通的观众只是为了大家一笑,不完全是娱乐了,它有一定的艺术性,而且在文学上面也有可能的某种地位。

▲梅兰芳与梅党在北京无量大人胡同梅宅。左起:李释戡、黄秋岳、赵叔雍、梅兰芳、齐如山、罗复堪。

比如说《嫦娥奔月》是这个时候出来的,像《天女散花》也是这个时候出来的。而且这个时候开始编了很多和《红楼梦》有关的戏,我们知道昆曲从万历年间一直到乾隆,这段时间基本上很少有《红楼梦》,因为《红楼梦》出现比较晚,是在乾隆时期,导致乾隆后期之后有人用《红楼梦》的剧情写剧本。也有昆腔的《红楼梦》,可这都很晚了。

我们就发现在京戏当中写大量有关《红楼梦》的戏经常是比较晚的,都到了民国时候再写的。但这些戏还是很受欢迎的,因为大家对《红楼梦》的故事有兴趣,而且有一些词也相当的文雅,比如说像《黛玉葬花》,这个戏出来其实是这样。黛玉出来,先唱一个引子:

“(引子) 春去无痕,莽天涯,怎不销魂? (念) 长安三月踏春阳,处处春阳总断肠。红瘦绿肥人寂寞,杜鹃声里吊余芳。”

▲梅兰芳先生《黛玉葬花》剧照

这是很像昆曲的方式了,但这是京戏。一开头唱的是二黄正板,而且词句的结构也是比较典型的3-3-4结构。比如唱的:

(唱) 叹春光都付与多愁多病 , 奈何天辜负了美景良辰。 可怜奴无家雁霜天只影, 好比那萍和梗一样飘零。花如烟柳如卷落花成阵。”

这很有意思,这里其实套用了《牡丹亭》的词句?可是路线是走得比较雅的这一条。

然后很有名的后面唱《黛玉葬花》,唱的是一个反二黄,说:

“(反二黄慢板) 林黛玉把花锄无限凄怆,繁华尽花事了难怨东皇。 可怜你经过了一年冷淡, 可怜你消受得几日风光。 可怜你软红尘芳魂四散可怜你温柔性付与汪洋。说什么护花枝金铃十万,说什么渡花魂宝筏一航。侬葬花人道我落了情障,要知道侬与花一样下场。我这里赋招魂泪和花葬,夜漫漫春寂寂地老天荒。”

▲梅兰芳先生《黛玉葬花》剧照

你就发现这个词里,其实融合了早期的这一些比较文雅的词,跟地方戏里是重复的,把这些词多作比方,用博喻的这种方式把它呈现出来。所以像这样的改编京戏其实很有意思。所以我们就看这一类的戏,就是新的、古典化的,或者是雅化了的京戏的呈现方法和改编方法就变成1920、30年代很流行的一种方式。

我们可以想象这些演员和演员后面的编剧,其实都是文人或者文人化的演员。这种现象很典型,值得我们特别注意。今天我们看的京戏,我们认为京戏的词很美,其实都是后来改编的,这也很有趣。

所以我想问问大家,戏曲的演出可能一开始只是为了娱乐,为了好玩,大家听了高兴,可是演戏的人编也好、导也好,演也好,他们自己慢慢会感觉到表演艺术就开始艺术化、雅化,我不知道诸位你们觉得像这种戏剧开始雅化的过程,是不是所有艺术追求到后来都会循着这条脉络?我不知道你们怎么想,可以说一说你们的看法。

我们下一节就讲讲有一些改编变得很流行的京戏剧目,像梅兰芳、程砚秋唱的改编剧目,我特别佩服程砚秋演唱的当时文人改编的戏,我们下一节讲一讲这些内容。

欢迎转发与分享

与更多戏曲文学爱好者

触碰戏本文辞之间的情与美

文章作者

郑培凯

发表文章162篇 获得2个推荐 粉丝1305人

著名文化学者、戏曲文化推广人 、香港非物质文化遗产咨询委员会主席

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里