持续强降雨引发的山洪,为何破坏力这么大?

作者:三联生活周刊(微信公号)

08-08·阅读时长21分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

据央视新闻报道,8月7日以来,甘肃兰州市榆中县等地遭遇连续强降雨引发山洪灾害,截至8日15时30分,已造成10人死亡、33人失联。

近年发生的北方极端强降雨中,受山洪影响的区域,伤亡和损失都很严重。山洪为何破坏力大?可能的应对方法是什么?本刊就这些问题专访了中国水利水电科学研究院原副总工程师程晓陶,他曾任防洪减灾研究所所长,对洪涝灾害事件与防洪治涝体系做过多年的调查研究。他告诉本刊,在极端暴雨增多的趋势下,北方山区未来不仅在监测预警和转移民众上需要更全面的能力建设,也需要更充分的工程防治措施。

记者|覃思

编辑|王珊

“暴涨暴落”的山洪

三联生活周刊:近三年的几次北方暴雨灾害中,受山洪影响的区域,遭受的破坏都很严重。在过去的采访中,很多居民反映山洪“水涨得太快了”,来不及反应。山区和平原地区的洪水有什么不同?

程晓陶:山区洪水的一个基本特点就是“暴涨暴落”。山区坡面上的降雨产生汇流的速度快,会迅速通过各种溪沟汇入河道。水流速度是由比降(单位河长内的落差值)决定的,一般越靠山头,比降越大,水就流得越快。一场暴雨下来以后,山上的水流速快,不断追到前面的水流,结果在小流域出口处就容易形成尖陡的洪峰。这个洪峰与其他小流域出来的洪水不断遭遇、叠加,就形成了峰型尖陡、流速凶猛、破坏力极大的山区洪水。再加上被推入河道的滚石、流木的阻挡,洪水峰前就可能形成像一堵墙被推下来一样的景象,使跨河桥梁瞬间被拥堵成“水坝”,导致水位的急速壅高,加重洪水的突发性与对两岸的危害。

8月7日以来,甘肃兰州市榆中县等地遭遇连续强降雨引发山洪灾害(图源:中国军号)

8月7日以来,甘肃兰州市榆中县等地遭遇连续强降雨引发山洪灾害(图源:中国军号)

而平原地区的河流多是“矮胖型”洪峰。比如长江,洪水上涨是较缓慢的,一天可能才涨二三十公分。但山区山洪不同,半个小时就可能涨一两米,所以给人的反应时间非常短。

三联生活周刊:除了突发性强,来不及反应,山洪还有什么应对上的难点?

程晓陶:还有一个特征是,山区的雨大到一定程度的时候,会把山上的树、石头、沿河的一些垃圾都给冲下来。如果暴雨落在河道比较宽、比较平坦的地方,一般而言不会出现这种情况。现在山区修了很多桥,洪水经过的时候,杂物就会把桥墩之间的空间堵上。再加上“村村通”工程建设之后,山区很多新修的道路在经过山洪沟时,像筑水坝一样垫高路基,路基底下埋着一些排水的涵管,这些涵管在洪水时也可能被堵上,路坝溃决又会放大山洪的危害。

这种堵塞造成危害扩大的现象还是挺多的。2005年黑龙江宁安市沙兰镇的洪灾就是这种情况,山上的柴火、粮食的垛子被水冲到河里,把桥孔给堵上了,结果水一下子憋起来,就相当于临时筑了一个坝,洪水水位变得更高,那场洪水淹没河边的一所小学,遇难的117人中大多是小学生。现在山区还有一个问题是,在城镇化大潮中,大量青壮年外出打工了,常住人口以留守老人、妇女和儿童为主,这些人群的防灾能力相对低弱。

甘肃强降雨引发山洪泥石流,抢险救灾工作正在进行。(视觉中国供图)

三联生活周刊:针对突发性强的山洪,人们能提前做些什么来减少损失?

程晓陶:防灾工作不能只依赖临时反应。山区里,村子一般都位于山谷。而山沟里的房屋的门通常是面向河道的。也就是说,山洪的撤离不像地震,一开门就能跑出去。一旦洪水封住门口,如果房子没有预留逃生通道,根本跑不掉。所以房屋的建筑结构,从设计上就应当考虑逃生路径,比如留出一道后门能上山。

这些措施要因地制宜,因为不同山区房屋的形态不一样,一个村子里,哪些地方水是特别深的,水的流速是特别大的,要具体情况具体分析。一次暴雨之后,当地需要特别总结和复盘的是:谁能逃出来?他在什么地方做对了?这些都是特别重要的经验,当地人比外人更有话语权。

在心态和组织撤离上,北方居民也需要转变。南方人因为山洪多见,一般有些心理准备,群防群治做得比较充分,动员全村撤离的经验也比较多。但北方极端暴雨发生的概率相对较低,很多人是第一次经历特别大的雨。

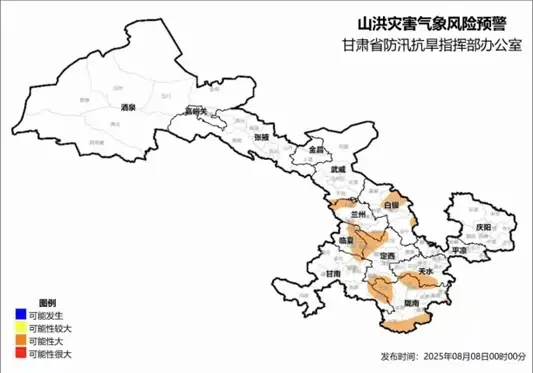

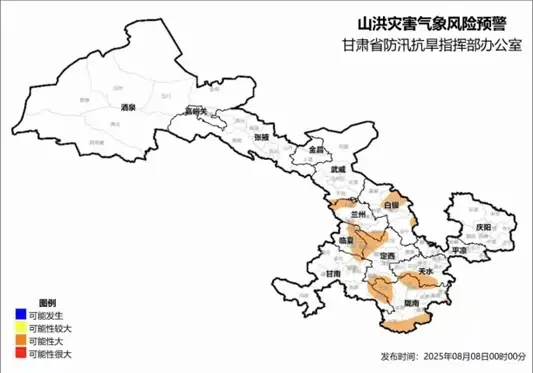

8月8日,甘肃省水利厅、甘肃省气象局联合发布山洪灾害气象风险橙色预警

三联生活周刊:在极端暴雨变多的情况下,除了提高监测预警和转移人员的能力之外,北方还能如何提升防洪能力?

程晓陶:工程建设也有必要。具体做什么工程,平原和山区要分开看。平原的防洪重点是让河流不泛滥出来,总体的框架是“上蓄、中疏、下排,适当地滞”,具体来说,就是上游以大型水库拦洪,中游修固河坝堤防保证行洪通畅,下游建蓄滞洪区。

而山区的防洪重点是削峰消能,也就是削减洪峰的能量和破坏力。未来要减少山洪危害,我认为北方山区可以增加一些小型水库。这种小水库既能在暴雨时起到拦蓄洪水的作用,又能在平时北方的干旱期,缓解山区长期缺水的问题。

全流域治理

三联生活周刊:我们也注意到,近年山洪灾害中有很多建在河道附近的民宿被冲毁,其中不乏投资数额巨大的项目。人员伤亡和经济损失背后,很多人在讨论人工建造的设施是对自然的侵占。您怎么看?

程晓陶:现在山区大力发展旅游,山区的村庄涌入了大量城市居民,避暑、游玩、自驾、搞夏令营,大家不熟悉地形、不了解山洪风险,这个变化也放大了风险。我也曾在现场调研中看到不少民宿挤占山洪沟建造的情况。这种沟平时都是干的,只在下了雨以后才有水,但是到了大暴雨的时候,它又是一个排泄山洪的通道。

到底人工设施距离沟底多远才算安全?现在没有统一的标准。2009年后,我们国家投入几百亿做山洪治理,但主要是做监测预警,还没有到风险区划这一级。前些年我们到江西调研,有个遭受山洪的村子是一河一路,原本只有靠山坡的一侧有房子,但盖新房的地不够用了,村民就在山洪沟一侧打桩建房,形成两排房子夹条路的景象。结果山洪一来,新建的半排房子被冲了个精光。我们问当地干部,为什么不管?但地方干部说,我们凭什么管?并没有一张图说这里不能建房,要管也找不到监管的依据。

三联生活周刊:制定标准是必要的吗,难点在哪?

程晓陶:首先是技术上的复杂性。这项工作需要有数据支撑,但是2009年以前很多山区没有水文站、雨量站,也就没有水文和降雨资料,计算上有难度。二是国家需要一个大的部署。风险区的划定意味着开发区域的减少,在地方上,大家可能因为利益不同难以达成共识。

尽管难度不小,但自2009年水利部推动山洪灾害防治项目以来,监测预警设施的建设已经积累了一些资料,这项工作可以积极推动起来了。例如可以借鉴奥地利的风险区划模式。奥地利在上世纪70年代开始逆城市化,城里的有钱人到山里修别墅,结果发生几起山洪暴发,把别墅冲走,造成了损失。从那以后政府就对山洪沟做风险区划:红线范围里是洪水概率最大的,里头不能有任何建筑,再外面一圈是黄线,红线和黄线之间可以盖房子,但是房主要自行采取保护措施,建筑物要具备耐淹、抗冲的能力。我们或许可以用现有的数据,结合因地制宜的讨论,先把红线画出来。

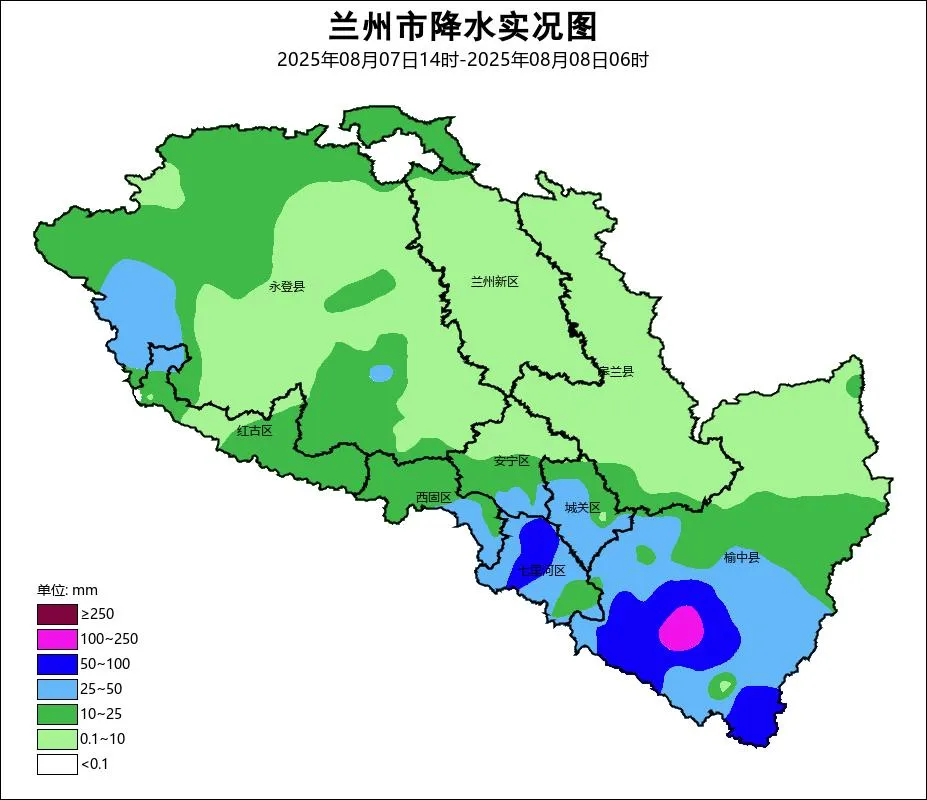

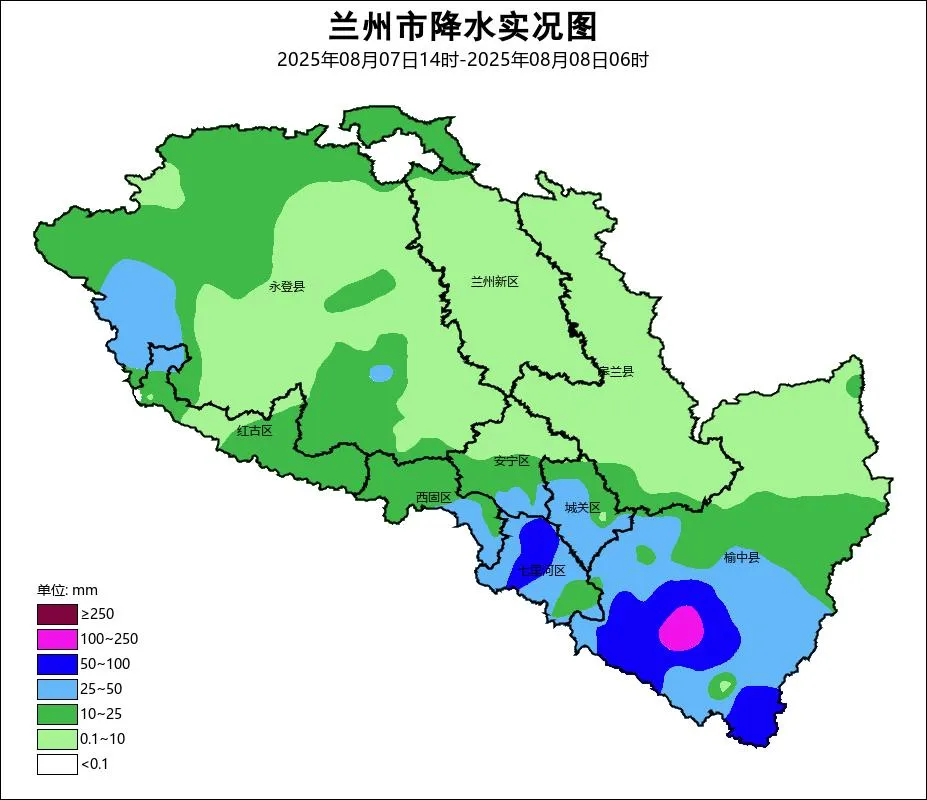

兰州市降水实况图

三联生活周刊:要完善我国北方的山洪防洪工程,有哪些问题要解决?

程晓陶:中小河流要建防洪工程,资金是个问题。

2000年以前,国家的水利工程更多聚焦在大江大河上,这笔投入是中央财政来承担的。因为在1950年代到2000年,全国大江大河造成的损失和伤亡是最厉害的,主要是因为决堤泛滥,淹没的范围很大。到了九十年代,平均每年死亡人数还有4000多人。2000年之后,随着大型控制性枢纽陆续投入运行,长江上有了三峡,黄河上有了小浪底,淮河上有了临淮港,嫩江上有了尼尔基,大江大河的洪水危害大大减少。

在大江大河洪水得到控制以后,70%以上洪水造成的人员伤亡都来自山洪。但问题是,中小河流的治理责任在地方政府,受限于地方财力,治理水平参差不齐。2009年,水利部设立了中小河流治理项目,其中每个具体河流的治理项目可以使用中央财政的投资不超过3000万元,这些资金明确要先保障重点城镇,那么可能只能治理一条河的几公里至十几公里,治理不了一整个流域。比如某市有18条河,这次只有2条被纳入国家支持项目,剩下16条怎么办?只能下次再报。所以中小河流的问题不可能一次性全部解决。而自己有中小河流治理计划的城市就不同了,可以流域统筹规划,争取到中央财政的支持,加快实现规划的步伐。

三联生活周刊:为什么全流域的治理这么重要?

程晓陶:现在的问题是,一个地区提高了防洪标准,可能就意味着把风险转移给了其他地区。以前大家的标准都不高,个别地方标准提高一点影响不大。但现在标准越抬越高,区域之间的防洪矛盾就变得更加尖锐。

所以现在应该有一个新的原则:一个地方可以提高自己的防洪治涝标准,但要确保不把风险转嫁给别人,要自我消纳多出来的水、承担多出来的压力。要做到这一点,就必须修建和以往不一样的工程,必须从流域整体来统筹思考,不能只按城市行政边界来划。

2025年8月8日,甘肃省兰州市榆中县,甘肃消防救援力量正全力开展救援。(视觉中国供图)

在地方资金有限的情况下,可以在小流域里做协调规划。这方面,日本有过成功的经验。他们的条件更恶劣,山脊就在岛的正中间,山脊左右两边分成很多小流域,而且流域内70%以上都是山地。他们一旦有条河流涉及多个区或市,就会成立“治水协议会”。几个行政单区坐下来一起商量这条河该怎么治。目前我们国家七大河都有流域委员会,但中小河流还缺少这样的机制。

据央视新闻报道,8月7日以来,甘肃兰州市榆中县等地遭遇连续强降雨引发山洪灾害,截至8日15时30分,已造成10人死亡、33人失联。

近年发生的北方极端强降雨中,受山洪影响的区域,伤亡和损失都很严重。山洪为何破坏力大?可能的应对方法是什么?本刊就这些问题专访了中国水利水电科学研究院原副总工程师程晓陶,他曾任防洪减灾研究所所长,对洪涝灾害事件与防洪治涝体系做过多年的调查研究。他告诉本刊,在极端暴雨增多的趋势下,北方山区未来不仅在监测预警和转移民众上需要更全面的能力建设,也需要更充分的工程防治措施。

据央视新闻报道,8月7日以来,甘肃兰州市榆中县等地遭遇连续强降雨引发山洪灾害,截至8日15时30分,已造成10人死亡、33人失联。

近年发生的北方极端强降雨中,受山洪影响的区域,伤亡和损失都很严重。山洪为何破坏力大?可能的应对方法是什么?本刊就这些问题专访了中国水利水电科学研究院原副总工程师程晓陶,他曾任防洪减灾研究所所长,对洪涝灾害事件与防洪治涝体系做过多年的调查研究。他告诉本刊,在极端暴雨增多的趋势下,北方山区未来不仅在监测预警和转移民众上需要更全面的能力建设,也需要更充分的工程防治措施。

记者|覃思

编辑|王珊

“暴涨暴落”的山洪

三联生活周刊:近三年的几次北方暴雨灾害中,受山洪影响的区域,遭受的破坏都很严重。在过去的采访中,很多居民反映山洪“水涨得太快了”,来不及反应。山区和平原地区的洪水有什么不同?

程晓陶:山区洪水的一个基本特点就是“暴涨暴落”。山区坡面上的降雨产生汇流的速度快,会迅速通过各种溪沟汇入河道。水流速度是由比降(单位河长内的落差值)决定的,一般越靠山头,比降越大,水就流得越快。一场暴雨下来以后,山上的水流速快,不断追到前面的水流,结果在小流域出口处就容易形成尖陡的洪峰。这个洪峰与其他小流域出来的洪水不断遭遇、叠加,就形成了峰型尖陡、流速凶猛、破坏力极大的山区洪水。再加上被推入河道的滚石、流木的阻挡,洪水峰前就可能形成像一堵墙被推下来一样的景象,使跨河桥梁瞬间被拥堵成“水坝”,导致水位的急速壅高,加重洪水的突发性与对两岸的危害。

8月7日以来,甘肃兰州市榆中县等地遭遇连续强降雨引发山洪灾害(图源:中国军号)

8月7日以来,甘肃兰州市榆中县等地遭遇连续强降雨引发山洪灾害(图源:中国军号)

而平原地区的河流多是“矮胖型”洪峰。比如长江,洪水上涨是较缓慢的,一天可能才涨二三十公分。但山区山洪不同,半个小时就可能涨一两米,所以给人的反应时间非常短。

三联生活周刊:除了突发性强,来不及反应,山洪还有什么应对上的难点?

程晓陶:还有一个特征是,山区的雨大到一定程度的时候,会把山上的树、石头、沿河的一些垃圾都给冲下来。如果暴雨落在河道比较宽、比较平坦的地方,一般而言不会出现这种情况。现在山区修了很多桥,洪水经过的时候,杂物就会把桥墩之间的空间堵上。再加上“村村通”工程建设之后,山区很多新修的道路在经过山洪沟时,像筑水坝一样垫高路基,路基底下埋着一些排水的涵管,这些涵管在洪水时也可能被堵上,路坝溃决又会放大山洪的危害。

这种堵塞造成危害扩大的现象还是挺多的。2005年黑龙江宁安市沙兰镇的洪灾就是这种情况,山上的柴火、粮食的垛子被水冲到河里,把桥孔给堵上了,结果水一下子憋起来,就相当于临时筑了一个坝,洪水水位变得更高,那场洪水淹没河边的一所小学,遇难的117人中大多是小学生。现在山区还有一个问题是,在城镇化大潮中,大量青壮年外出打工了,常住人口以留守老人、妇女和儿童为主,这些人群的防灾能力相对低弱。

甘肃强降雨引发山洪泥石流,抢险救灾工作正在进行。(视觉中国供图)

三联生活周刊:针对突发性强的山洪,人们能提前做些什么来减少损失?

程晓陶:防灾工作不能只依赖临时反应。山区里,村子一般都位于山谷。而山沟里的房屋的门通常是面向河道的。也就是说,山洪的撤离不像地震,一开门就能跑出去。一旦洪水封住门口,如果房子没有预留逃生通道,根本跑不掉。所以房屋的建筑结构,从设计上就应当考虑逃生路径,比如留出一道后门能上山。

这些措施要因地制宜,因为不同山区房屋的形态不一样,一个村子里,哪些地方水是特别深的,水的流速是特别大的,要具体情况具体分析。一次暴雨之后,当地需要特别总结和复盘的是:谁能逃出来?他在什么地方做对了?这些都是特别重要的经验,当地人比外人更有话语权。

在心态和组织撤离上,北方居民也需要转变。南方人因为山洪多见,一般有些心理准备,群防群治做得比较充分,动员全村撤离的经验也比较多。但北方极端暴雨发生的概率相对较低,很多人是第一次经历特别大的雨。

8月8日,甘肃省水利厅、甘肃省气象局联合发布山洪灾害气象风险橙色预警

三联生活周刊:在极端暴雨变多的情况下,除了提高监测预警和转移人员的能力之外,北方还能如何提升防洪能力?

程晓陶:工程建设也有必要。具体做什么工程,平原和山区要分开看。平原的防洪重点是让河流不泛滥出来,总体的框架是“上蓄、中疏、下排,适当地滞”,具体来说,就是上游以大型水库拦洪,中游修固河坝堤防保证行洪通畅,下游建蓄滞洪区。

而山区的防洪重点是削峰消能,也就是削减洪峰的能量和破坏力。未来要减少山洪危害,我认为北方山区可以增加一些小型水库。这种小水库既能在暴雨时起到拦蓄洪水的作用,又能在平时北方的干旱期,缓解山区长期缺水的问题。

全流域治理

三联生活周刊:我们也注意到,近年山洪灾害中有很多建在河道附近的民宿被冲毁,其中不乏投资数额巨大的项目。人员伤亡和经济损失背后,很多人在讨论人工建造的设施是对自然的侵占。您怎么看?

程晓陶:现在山区大力发展旅游,山区的村庄涌入了大量城市居民,避暑、游玩、自驾、搞夏令营,大家不熟悉地形、不了解山洪风险,这个变化也放大了风险。我也曾在现场调研中看到不少民宿挤占山洪沟建造的情况。这种沟平时都是干的,只在下了雨以后才有水,但是到了大暴雨的时候,它又是一个排泄山洪的通道。

到底人工设施距离沟底多远才算安全?现在没有统一的标准。2009年后,我们国家投入几百亿做山洪治理,但主要是做监测预警,还没有到风险区划这一级。前些年我们到江西调研,有个遭受山洪的村子是一河一路,原本只有靠山坡的一侧有房子,但盖新房的地不够用了,村民就在山洪沟一侧打桩建房,形成两排房子夹条路的景象。结果山洪一来,新建的半排房子被冲了个精光。我们问当地干部,为什么不管?但地方干部说,我们凭什么管?并没有一张图说这里不能建房,要管也找不到监管的依据。

三联生活周刊:制定标准是必要的吗,难点在哪?

程晓陶:首先是技术上的复杂性。这项工作需要有数据支撑,但是2009年以前很多山区没有水文站、雨量站,也就没有水文和降雨资料,计算上有难度。二是国家需要一个大的部署。风险区的划定意味着开发区域的减少,在地方上,大家可能因为利益不同难以达成共识。

尽管难度不小,但自2009年水利部推动山洪灾害防治项目以来,监测预警设施的建设已经积累了一些资料,这项工作可以积极推动起来了。例如可以借鉴奥地利的风险区划模式。奥地利在上世纪70年代开始逆城市化,城里的有钱人到山里修别墅,结果发生几起山洪暴发,把别墅冲走,造成了损失。从那以后政府就对山洪沟做风险区划:红线范围里是洪水概率最大的,里头不能有任何建筑,再外面一圈是黄线,红线和黄线之间可以盖房子,但是房主要自行采取保护措施,建筑物要具备耐淹、抗冲的能力。我们或许可以用现有的数据,结合因地制宜的讨论,先把红线画出来。

兰州市降水实况图

三联生活周刊:要完善我国北方的山洪防洪工程,有哪些问题要解决?

程晓陶:中小河流要建防洪工程,资金是个问题。

2000年以前,国家的水利工程更多聚焦在大江大河上,这笔投入是中央财政来承担的。因为在1950年代到2000年,全国大江大河造成的损失和伤亡是最厉害的,主要是因为决堤泛滥,淹没的范围很大。到了九十年代,平均每年死亡人数还有4000多人。2000年之后,随着大型控制性枢纽陆续投入运行,长江上有了三峡,黄河上有了小浪底,淮河上有了临淮港,嫩江上有了尼尔基,大江大河的洪水危害大大减少。

在大江大河洪水得到控制以后,70%以上洪水造成的人员伤亡都来自山洪。但问题是,中小河流的治理责任在地方政府,受限于地方财力,治理水平参差不齐。2009年,水利部设立了中小河流治理项目,其中每个具体河流的治理项目可以使用中央财政的投资不超过3000万元,这些资金明确要先保障重点城镇,那么可能只能治理一条河的几公里至十几公里,治理不了一整个流域。比如某市有18条河,这次只有2条被纳入国家支持项目,剩下16条怎么办?只能下次再报。所以中小河流的问题不可能一次性全部解决。而自己有中小河流治理计划的城市就不同了,可以流域统筹规划,争取到中央财政的支持,加快实现规划的步伐。

三联生活周刊:为什么全流域的治理这么重要?

程晓陶:现在的问题是,一个地区提高了防洪标准,可能就意味着把风险转移给了其他地区。以前大家的标准都不高,个别地方标准提高一点影响不大。但现在标准越抬越高,区域之间的防洪矛盾就变得更加尖锐。

所以现在应该有一个新的原则:一个地方可以提高自己的防洪治涝标准,但要确保不把风险转嫁给别人,要自我消纳多出来的水、承担多出来的压力。要做到这一点,就必须修建和以往不一样的工程,必须从流域整体来统筹思考,不能只按城市行政边界来划。

2025年8月8日,甘肃省兰州市榆中县,甘肃消防救援力量正全力开展救援。(视觉中国供图)

2025年8月8日,甘肃省兰州市榆中县,甘肃消防救援力量正全力开展救援。(视觉中国供图)

在地方资金有限的情况下,可以在小流域里做协调规划。这方面,日本有过成功的经验。他们的条件更恶劣,山脊就在岛的正中间,山脊左右两边分成很多小流域,而且流域内70%以上都是山地。他们一旦有条河流涉及多个区或市,就会成立“治水协议会”。几个行政单区坐下来一起商量这条河该怎么治。目前我们国家七大河都有流域委员会,但中小河流还缺少这样的机制。

排版、审核:小风

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6138人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里